- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- コロナ禍1年の家計消費の変化-ウィズコロナの現状分析とポストコロナの考察

2021年05月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|外出関連~外出自粛や非接触志向の高まりで大幅減少、今後は業態転換などの工夫も必要

(1) 交通手段~大幅減少、今後も通勤需要の減少で業態転換や新領域への展開などの工夫が必要

外出自粛や非接触志向の高まりから、交通費は軒並み前年同月を下回っている(図表3(b))。減少幅は、おおむね、航空>鉄道>バス>タクシーの順に大きい。つまり、移動距離が長く、空間を共にする人数が多いほどコロナ禍の打撃を大きく受けている。推移を見ると、2020年4・5月を底に6月以降は弱いながらも回復基調を示しているが、夏や冬の感染再拡大期には後退し、やはり感染状況と連動している。

一方、自転車や自家用車の支出額は、この1年で前年同月より増えている月が目立ち(特に自転車)、他人との接触を避けるために公共交通機関の利用を減らし、セルフ手段による移動を増やしている様子がうかがえる。ただし、レンタカー・カーシェアリング料金の支出額は、むしろ減少した月が多い。これは、密を避けるために通勤などにカーシェアを利用する消費者もいる一方で、旅行やレジャーでの利用が大幅に減るとともに、他人とモノを共有することへの抵抗感が高まっていることなども相まって、トータルではプラスにはなりにくいということだろう。

ポストコロナでは、外食と同様に、外出行動が戻り始め、非接触志向の高まりが緩和されることで、公共交通機関の利用は自ずと回復基調を示すだろう。しかし、働き方が変わることで通勤や出張による利用は減る可能性が高い。コロナ禍で鉄道会社では、宿泊施設と連携した交通費と合わせた割安なプランの提供や、駅という好立地を活かしたシェアオフィスサービスの展開や物販への一層の注力、車内の空間を活かした宴会などの食事提供サービスの検討など、新たな需要の取り込みを模索する姿が見られるが、今後とも新たな領域での展開や業態転換を合わせて進めることが求められるだろう。

(1) 交通手段~大幅減少、今後も通勤需要の減少で業態転換や新領域への展開などの工夫が必要

外出自粛や非接触志向の高まりから、交通費は軒並み前年同月を下回っている(図表3(b))。減少幅は、おおむね、航空>鉄道>バス>タクシーの順に大きい。つまり、移動距離が長く、空間を共にする人数が多いほどコロナ禍の打撃を大きく受けている。推移を見ると、2020年4・5月を底に6月以降は弱いながらも回復基調を示しているが、夏や冬の感染再拡大期には後退し、やはり感染状況と連動している。

一方、自転車や自家用車の支出額は、この1年で前年同月より増えている月が目立ち(特に自転車)、他人との接触を避けるために公共交通機関の利用を減らし、セルフ手段による移動を増やしている様子がうかがえる。ただし、レンタカー・カーシェアリング料金の支出額は、むしろ減少した月が多い。これは、密を避けるために通勤などにカーシェアを利用する消費者もいる一方で、旅行やレジャーでの利用が大幅に減るとともに、他人とモノを共有することへの抵抗感が高まっていることなども相まって、トータルではプラスにはなりにくいということだろう。

ポストコロナでは、外食と同様に、外出行動が戻り始め、非接触志向の高まりが緩和されることで、公共交通機関の利用は自ずと回復基調を示すだろう。しかし、働き方が変わることで通勤や出張による利用は減る可能性が高い。コロナ禍で鉄道会社では、宿泊施設と連携した交通費と合わせた割安なプランの提供や、駅という好立地を活かしたシェアオフィスサービスの展開や物販への一層の注力、車内の空間を活かした宴会などの食事提供サービスの検討など、新たな需要の取り込みを模索する姿が見られるが、今後とも新たな領域での展開や業態転換を合わせて進めることが求められるだろう。

(2) 旅行やレジャー~大幅減少だが効果大のGoTo、中長期的には相対的な興味関心の低下が課題

旅行やレジャーの支出額も感染状況と連動しながら、前年同月をおおむね下回って推移している(図表3(c))。ただし、昨年の夏から秋にかけては「GoToトラベルキャンペーン」の効果で大幅に回復し、2020年10月には宿泊料は前年同月比+31.8%、11月には+18.4%を示している。なお、2018年と比べても2020年10月は+11.7%、11月は+5.7%であり、GoToトラベルは確かに需要喚起効果のあった施策と言える。また、公共交通機関などの交通費を含むパック旅行費と比べて宿泊料単体の回復基調が強いのは、コロナ禍では、自家用車などのセルフ手段を利用して近場へ旅行し、宿泊施設だけを利用する「マイクロツーリズム」志向が高いためだろう。

レジャーでは、2020年6月頃は休業要請が早期に緩和された美術館や博物館などの文化施設入場料の回復基調が強くなっている(図表3(d))。その後、夏にかけて、映画館や遊園地の営業も再開されたことで、これらも追随している。映画館や遊園地の入場料は、必ずしも感染状況と連動していないが、やはり冬の感染再拡大の時期には回復基調が一旦後退している。

ポストコロナでは、外食等と同様に、旅行やレジャーの需要も自ずと戻り始めるだろう。また、現在停止されているGoToトラベルが再開されることがあれば、キャンペーン期間においては旅行が昨年の秋のように劇的に回復することも期待できる。一方で、コロナ前から「若者の旅行離れ(特に海外旅行離れ)」3が指摘されているように、旅行やレジャー産業では、デジタル化が進展する中で娯楽の多様化が進み、価値観も変化する中で、若い世代の相対的な興味関心の低下が課題であった。よって、中長期的に需要を獲得していくためには引き続き相違工夫が必要だろう。

3 観光庁の政策「若者旅行の振興」によると、観光庁では「若者の旅行離れ(特に海外旅行離れ)」が関係各所で指摘される中、アウトバウンド活性化に向けた方策を検討するとともに、2019年には国際経験豊かな講師を学校に派遣する「若旅★授業」を実施する等、若者旅行の振興に取り組んでいた。

旅行やレジャーの支出額も感染状況と連動しながら、前年同月をおおむね下回って推移している(図表3(c))。ただし、昨年の夏から秋にかけては「GoToトラベルキャンペーン」の効果で大幅に回復し、2020年10月には宿泊料は前年同月比+31.8%、11月には+18.4%を示している。なお、2018年と比べても2020年10月は+11.7%、11月は+5.7%であり、GoToトラベルは確かに需要喚起効果のあった施策と言える。また、公共交通機関などの交通費を含むパック旅行費と比べて宿泊料単体の回復基調が強いのは、コロナ禍では、自家用車などのセルフ手段を利用して近場へ旅行し、宿泊施設だけを利用する「マイクロツーリズム」志向が高いためだろう。

レジャーでは、2020年6月頃は休業要請が早期に緩和された美術館や博物館などの文化施設入場料の回復基調が強くなっている(図表3(d))。その後、夏にかけて、映画館や遊園地の営業も再開されたことで、これらも追随している。映画館や遊園地の入場料は、必ずしも感染状況と連動していないが、やはり冬の感染再拡大の時期には回復基調が一旦後退している。

ポストコロナでは、外食等と同様に、旅行やレジャーの需要も自ずと戻り始めるだろう。また、現在停止されているGoToトラベルが再開されることがあれば、キャンペーン期間においては旅行が昨年の秋のように劇的に回復することも期待できる。一方で、コロナ前から「若者の旅行離れ(特に海外旅行離れ)」3が指摘されているように、旅行やレジャー産業では、デジタル化が進展する中で娯楽の多様化が進み、価値観も変化する中で、若い世代の相対的な興味関心の低下が課題であった。よって、中長期的に需要を獲得していくためには引き続き相違工夫が必要だろう。

3 観光庁の政策「若者旅行の振興」によると、観光庁では「若者の旅行離れ(特に海外旅行離れ)」が関係各所で指摘される中、アウトバウンド活性化に向けた方策を検討するとともに、2019年には国際経験豊かな講師を学校に派遣する「若旅★授業」を実施する等、若者旅行の振興に取り組んでいた。

3|対面型接触系サービス~診療など必要性が高いと減少幅小、オンライン診療・処方の利用率は約2割

診療やマッサージ、理美容サービスなどの接触を伴う対面型サービスの支出額も、外出型消費と同様に感染状況と連動しながら前年同月を下回って推移している(図表3(f))。減少幅は、おおむね、マッサージ料金等(診療外)>理美容サービス>医科診療代の順に大きく、必要性が高く、機器等による代替が難しいものほど落ち込みが比較的小さくなっている。

なお、コロナ禍で初診からのオンライン診療が解禁されたが、その利用率は徐々に上昇している。ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」4によると、オンライン診療・処方の利用率は2020年6月では15.8%(第1回調査)だが、調査の度に僅かに上昇し、2021年3月には19.3%(第4回調査、+3.5%pt)を示している。利用者は現在のところ多数派ではないが、今後、医療制度や機器の整備等が進むことで、その利便性の高さ等から利用者が増える可能性を秘めている。

ところで、非接触志向や感染予防意識が高まることで、マスクなどの衛生用品の支出額は前年同月を上回って推移している(図表3(f))。当初、特にマスクは品不足とであったため、供給が行き渡り始めた昨年前半では支出額は大幅に増えたが、足元では前年同月比+3割程度で落ち着いている。

4 調査対象は全国の20~69歳の男女、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答は各回約2,000

診療やマッサージ、理美容サービスなどの接触を伴う対面型サービスの支出額も、外出型消費と同様に感染状況と連動しながら前年同月を下回って推移している(図表3(f))。減少幅は、おおむね、マッサージ料金等(診療外)>理美容サービス>医科診療代の順に大きく、必要性が高く、機器等による代替が難しいものほど落ち込みが比較的小さくなっている。

なお、コロナ禍で初診からのオンライン診療が解禁されたが、その利用率は徐々に上昇している。ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」4によると、オンライン診療・処方の利用率は2020年6月では15.8%(第1回調査)だが、調査の度に僅かに上昇し、2021年3月には19.3%(第4回調査、+3.5%pt)を示している。利用者は現在のところ多数派ではないが、今後、医療制度や機器の整備等が進むことで、その利便性の高さ等から利用者が増える可能性を秘めている。

ところで、非接触志向や感染予防意識が高まることで、マスクなどの衛生用品の支出額は前年同月を上回って推移している(図表3(f))。当初、特にマスクは品不足とであったため、供給が行き渡り始めた昨年前半では支出額は大幅に増えたが、足元では前年同月比+3割程度で落ち着いている。

4 調査対象は全国の20~69歳の男女、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答は各回約2,000

4|デジタル関連~テレワークやネット通販の利用などコロナ禍で加速するデジタル化

(1) テレワーク~テレワーク製品の需要増は今後とも期待、進むオフィス着のカジュアル化

働き方がテレワークへと大きく舵を切られた1年であり、パソコンの支出額は前年同月を上回る月が多い(図表3(g))。緊急事態宣言が発出された2020年4・5月をはじめ複数のピークがあるが、7月のピークは在宅勤務によるテレワークの定着化や学校等のオンライン講義の整備が進む中で、「特別定額給付金」や夏の賞与がパソコン需要を後押ししたものと見られる。この時期は一般家具の需要も増しており、在宅勤務環境を整えた消費者が増えたようだ。なお、10月のピークは前年の消費税率引き上げの影響であり、パソコンや家電をはじめとした比較的値の張る品目で同様の動きが見られる。

パソコンや家具などのテレワーク関連製品は耐久消費財であるため、購入後の数年は需要に落ち着きが見られるだろう。しかし、働き方の変容に伴って今後も一定のサイクルでの需要増が期待できる。また、現在のところ、大きな潮流となっているわけではないが、テレワークやオンライン講義の環境整備が一層進むことで、郊外居住やリフォームなどの住み替え需要に伴う家具や家電、自動車などの需要増が生まれる可能性もある。

一方、オフィスへの出勤が減ることで、背広服は10月を除けば、前年同月を下回って推移している。昨年4月の落ち込みは▲79.9%と大きいが、オフィス着としての需要が激減したことに加えて、入学式等の式典が軒並み延期や中止になった影響もあるだろう。

ポストコロナでは外出行動が戻り始めることで、オフィス着の需要は弱い回復基調を示す可能性はあるが、依然として厳しい状況が続くだろう。テレワークの一層の浸透に加えて、もともとコロナ前から、クールビスやカジュアルフライデーなどオフィス着のカジュアル化という流れがあった。現在、オフィス着を扱うアパレルメーカーでは、リラックス感のあるテレワーク仕様のオフィス着のラインナップを増やしたり、アパレルだけでなくインテリアグッズや食品の販売も始めるなど需要を模索する動きがある。また、コロナ禍でネット通販の利用が増える中で、自社ECサイトやSNSでの情報発信に積極的な姿もある。今後ともアパレル市場では製品ラインナップのカジュアル化やリアル店舗のネット化といった流れは強まるだろう。

(1) テレワーク~テレワーク製品の需要増は今後とも期待、進むオフィス着のカジュアル化

働き方がテレワークへと大きく舵を切られた1年であり、パソコンの支出額は前年同月を上回る月が多い(図表3(g))。緊急事態宣言が発出された2020年4・5月をはじめ複数のピークがあるが、7月のピークは在宅勤務によるテレワークの定着化や学校等のオンライン講義の整備が進む中で、「特別定額給付金」や夏の賞与がパソコン需要を後押ししたものと見られる。この時期は一般家具の需要も増しており、在宅勤務環境を整えた消費者が増えたようだ。なお、10月のピークは前年の消費税率引き上げの影響であり、パソコンや家電をはじめとした比較的値の張る品目で同様の動きが見られる。

パソコンや家具などのテレワーク関連製品は耐久消費財であるため、購入後の数年は需要に落ち着きが見られるだろう。しかし、働き方の変容に伴って今後も一定のサイクルでの需要増が期待できる。また、現在のところ、大きな潮流となっているわけではないが、テレワークやオンライン講義の環境整備が一層進むことで、郊外居住やリフォームなどの住み替え需要に伴う家具や家電、自動車などの需要増が生まれる可能性もある。

一方、オフィスへの出勤が減ることで、背広服は10月を除けば、前年同月を下回って推移している。昨年4月の落ち込みは▲79.9%と大きいが、オフィス着としての需要が激減したことに加えて、入学式等の式典が軒並み延期や中止になった影響もあるだろう。

ポストコロナでは外出行動が戻り始めることで、オフィス着の需要は弱い回復基調を示す可能性はあるが、依然として厳しい状況が続くだろう。テレワークの一層の浸透に加えて、もともとコロナ前から、クールビスやカジュアルフライデーなどオフィス着のカジュアル化という流れがあった。現在、オフィス着を扱うアパレルメーカーでは、リラックス感のあるテレワーク仕様のオフィス着のラインナップを増やしたり、アパレルだけでなくインテリアグッズや食品の販売も始めるなど需要を模索する動きがある。また、コロナ禍でネット通販の利用が増える中で、自社ECサイトやSNSでの情報発信に積極的な姿もある。今後ともアパレル市場では製品ラインナップのカジュアル化やリアル店舗のネット化といった流れは強まるだろう。

(2) デジタル娯楽~ゲーム需要は子どもの生活と連動、コロナ禍で加速するデジタル化

旅行やレジャーなどの外出型の娯楽を楽しむ機会が減ったことで、巣ごもり生活で楽しみやすいゲームをはじめとしたデジタル娯楽は支出額の増加が目立つ(図表3(h))。

ゲーム機は、全国一斉休校が要請された2020年3月や感染再拡大で帰省自粛が呼びかけられた8月(夏休み)などにピークがある5。子どもの生活と連動しており、コロナ禍で家の中で時間を持て余す子どものために、ゲーム機を買い与えた親も少なくなかったようだ。

また、電子書籍をはじめとしたデジタルコンテンツは、いずれも前年同月を上回って推移している。緊急事態宣言発出時や感染拡大期に支出額が増えているものもあるが、食料などの他の品目ほどには感染状況と連動していない。これは、デジタル化の進展で、もともとデジタル娯楽の需要が増しているという土台の上に、コロナ禍による需要増が加わっているためだろう。

5 なお、11月のピークはSONYの人気ゲーム機「プレイステーション(PS)5」が発売された時期と重なる。

旅行やレジャーなどの外出型の娯楽を楽しむ機会が減ったことで、巣ごもり生活で楽しみやすいゲームをはじめとしたデジタル娯楽は支出額の増加が目立つ(図表3(h))。

ゲーム機は、全国一斉休校が要請された2020年3月や感染再拡大で帰省自粛が呼びかけられた8月(夏休み)などにピークがある5。子どもの生活と連動しており、コロナ禍で家の中で時間を持て余す子どものために、ゲーム機を買い与えた親も少なくなかったようだ。

また、電子書籍をはじめとしたデジタルコンテンツは、いずれも前年同月を上回って推移している。緊急事態宣言発出時や感染拡大期に支出額が増えているものもあるが、食料などの他の品目ほどには感染状況と連動していない。これは、デジタル化の進展で、もともとデジタル娯楽の需要が増しているという土台の上に、コロナ禍による需要増が加わっているためだろう。

5 なお、11月のピークはSONYの人気ゲーム機「プレイステーション(PS)5」が発売された時期と重なる。

5|その他~マスク着用でメイクアップ用品の需要減、巣ごもり生活でペット飼育頭数増加

マスク着用や外出自粛期間が長引くことで、この1年の間、ファンデーションや口紅などのメイクアップ用品の支出額は前年同月を下回って推移している(図表3(i))。ただし、ポストコロナでマスク着用が不要となれば、メイクアップ用品の需要は自ずと回復基調を示すだろう。

一方、ペット・他のペット用品の支出は、前年同月を上回って推移している。また、緊急事態宣言発出時など家の中で過ごす時間が増えた時期にピークがある。

マスク着用や外出自粛期間が長引くことで、この1年の間、ファンデーションや口紅などのメイクアップ用品の支出額は前年同月を下回って推移している(図表3(i))。ただし、ポストコロナでマスク着用が不要となれば、メイクアップ用品の需要は自ずと回復基調を示すだろう。

一方、ペット・他のペット用品の支出は、前年同月を上回って推移している。また、緊急事態宣言発出時など家の中で過ごす時間が増えた時期にピークがある。

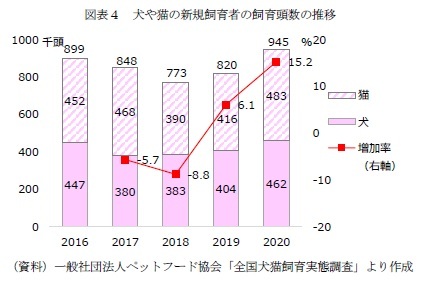

一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」によると、2020年の犬や猫の新規飼育者の飼育頭数は前年より増加し、増加率も以前より大きい(図表4)。また、飼育を始めた理由の上位には「生活に癒し・安らぎが欲しかったから」や「過去に飼育経験があり、また飼いたくなったから」が上がる。ただし、飼育理由の傾向はコロナ前と変わっていない。

一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」によると、2020年の犬や猫の新規飼育者の飼育頭数は前年より増加し、増加率も以前より大きい(図表4)。また、飼育を始めた理由の上位には「生活に癒し・安らぎが欲しかったから」や「過去に飼育経験があり、また飼いたくなったから」が上がる。ただし、飼育理由の傾向はコロナ前と変わっていない。コロナ前もコロナ禍でもペットに癒しを求める傾向は同様だろうが、ペット関連の支出額や新規飼育数は増えていることから、家で過ごす時間が増えたことをきっかけにペットを飼い始めた飼育者も少なくないだろう。ポストコロナでは、先に述べた郊外居住に伴ってペット需要も増す可能性がある。

4――おわりに~巣ごもり需要や企業の創意工夫に支えられた2020年の消費、今後はワクチン接種が鍵

2020年の個人消費は、食やテレワーク関連製品などの巣ごもり消費に支えられた。また、企業ではオンライン対応をはじめとした新領域への展開、業態転換の工夫など様々な創意工夫が見られた。一方でオンラインによるサービス提供は単価が下がる傾向があり、コロナ禍では対面を組み合わせた付加価値の高いサービスの提供にも制限がある。また、様々な工夫があっても、やはり従来から支出額の大きな旅行などの外出型消費の大幅な減少が個人消費全体へ与える影響は大きい。足元では、イスラエルや米国などワクチン接種の進む他国で、外出型の消費がコロナ前の水準に迫る勢いで回復傾向を示している。日本においてもワクチン接種がいかに早期に進むかが、今後の個人消費回復の鍵だ。

(2021年05月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍1年の家計消費の変化-ウィズコロナの現状分析とポストコロナの考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍1年の家計消費の変化-ウィズコロナの現状分析とポストコロナの考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!