- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 自治体の認知症条例に何を期待できるか-当事者や幅広い関係者の参加、「予防」の記述配慮が必要

自治体の認知症条例に何を期待できるか-当事者や幅広い関係者の参加、「予防」の記述配慮が必要

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~認知症条例の比較研究~

本稿では、研究会における議論や中間報告の内容などを踏まえて、これからの認知症ケアに求められる理念(認知症フレンドリー社会)が地方自治の「住民自治」との共通点を多く含んでいる点を指摘。さらに、条例を制定する意味合いとして、「関係者の意思疎通」「改正・廃止手続きのハードルによる政治的安定性」「広報的効果」「縦割り行政の解消」といった点を確認する。その上で、認知症の人の意見を丁寧に聞く重要性や民間企業との連携、「予防」を巡る記述の配慮など、認知症条例に求められる制定プロセスや内容などを指摘する。

1 研究会は日本医療政策機構と、同機構が事務局を務める官民連携プラットフォームの「認知症未来共創ハブ」による共催。研究会には認知症の当事者、認知症ケアに関わるNPO代表、認知症カフェを継続的に取材するフォトジャーナリスト、地域で認知症ケアを実践している専門職が参加し、認知症ケアに関心を持つ地方議員もオブザーバーで加わった。筆者も研究会の議論に参加したほか、事務局とともに認知症条例の比較検証などに携わった。この場を借りて事務局の栗田駿一郎マネジャー、粟野悠希アソシエイト(当時)に感謝の意を示したい。なお、研究会の中間報告は下記の通り。本稿における比較項目や項目の整理方法などは中間報告と異なる部分がある。

https://hgpi.org/research/localreguratiosfordementia-2021.html

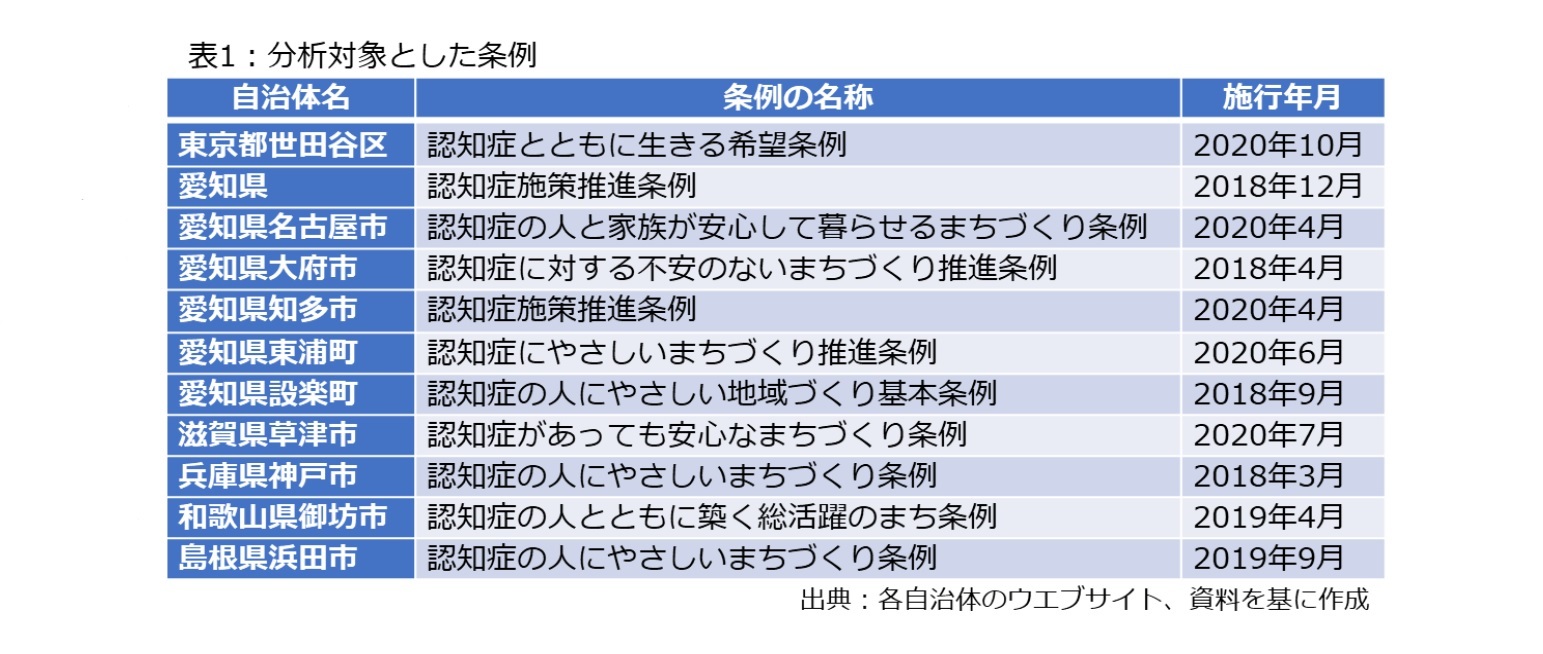

2――認知症条例を制定した自治体

確かに約1,800に及ぶ全体の自治体数と比べると、1%に満たない数字だが、国会では現在、認知症基本法案が提出されており、法案では自治体に対し、認知症施策に関する計画の策定を促す規定が盛り込まれる方向になっている4。このため、国の動きに準じるような形で今後、認知症に関する自治体の条例が増えることは確実である。さらに、認知症の人が制定過程に加わった条例、あるいは認知症の人が起こした事故を補償する保険制度などを盛り込んだ神戸市の条例については、メディアでも多く取り上げられる5など社会の関心が高まっている。このため、条例の比較検証を通じた傾向の把握や論点の整理に努めることは意義深いと考えられる。

では、そもそもの論点として、自治体が認知症条例を定める意義は何だろうか。以下、自治体が認知症条例を制定する意義を探るため、(1)多様な主体が参加する必要性、(2)地域の実情に応じ対応の必要性――という2つの点で、認知症関係ケアと地方自治の理念の共通点を挙げ、各自治体レベルで多様な施策と実践を積み上げて行く必要性を考察する。

2 なお、本稿で「自治体」は首長・執行部だけでなく、教育委員会や監査委員会、選挙管理委員会、地方議会も含む一般的な言葉として用いる。さらに分析対象に東京都世田谷区が含まれるが、原則として「市町村」と表記する。

3 大府市では2007年12月、認知症の男性が線路内に入って亡くなる事故が発生し、JR東海が家族に対して約720万円の損害賠償を請求。最高裁まで争われた結果、家族が2016年3月の判決で逆転勝訴した。裁判の経緯については、事故で亡くなった男性の遺族が記した高井隆一(2018)『認知症鉄道事故裁判』ブックマン社を参照。

4 与党が2019年6月に提案している「認知症基本法案」では、都道府県と市町村に対し、「認知症施策推進計画」を策定するよう求める条文が盛り込まれている。認知症基本法案に関する論点については、拙稿2019年3月26日「議員立法で進む認知症基本法を考える」を参照。

5 例えば、認知症条例における当事者参画の動きに関しては、2020年12月2日『読売新聞』、世田谷区の条例は2020年11月20日『毎日新聞』夕刊、御坊市は2019年10月4日『シルバー新報』を参照。市民税を引き上げた上で、認知症の人が起こした事故の費用を補填する損害賠償保険を創設した神戸市の条例に関しては、2020年1月21日『読売新聞』、2018年12月5日『朝日新聞』デジタル配信記事など。神戸市の条例に関しては、拙稿2019年10月23日「認知症施策の『神戸モデル』は成功するか」も参照。

3――認知症フレンドリー社会と地方自治の共通点(1)~多様な主体が参加する必要性~

まず、多様な主体が参加する必要性である。一般的に認知症ケアは医療・介護の問題と理解されているかもしれない。しかし、「認知症ケアが医療・介護サービスだけで完結するのか」という点を暮らしの目線で考えると、認知症ケアを「医療・介護の問題」と狭く考える問題点が見えて来る。

例えば、軽度の認知症があるため、一人暮らしについて遠方の家族は不安を感じているものの、運動機能は落ちていない男性の高齢者を想像する。さらに、この男性は週2回行き付けの食堂に行くことを日課としており、食堂に出掛けることが楽しみとなっているだけでなく、結果として重症化防止に貢献しているというケースで考える。この場合、介護予防教室や認知症カフェに連れて行くよりも、好きな食堂に通って食事を摂る習慣を可能な範囲で続けてもらえば、結果的に身体機能維持や生活の安定に繋がるかもしれない。このため、地域包括支援センターの職員やケアマネジャー(介護支援専門員)、家族が食堂の店主に対し、「おじいちゃんは軽度の認知症なので、急に店に来なくなったり、何か気になることがあったりしたら連絡して下さい」と協力を依頼すれば、その高齢者は食堂に通う楽しみを奪われることなく、普通の暮らしを続けることが可能になるかもしれない。

つまり、普通の生活や見守りを支える機能は医療・介護サービスに限った話ではなく、近所の八百屋やコンビニエンスストア、図書館、公民館、映画館、鉄道の駅、バスの停留所、百貨店、医療機関、薬局、新聞配達、電器屋など……、生活全般に関わる地域社会そのものが認知症ケアとの繋がりを持つことになる。

もちろん、認知症の人が地域で暮らす際、専門的な診断を通じて状況を把握したり、介護サービスを使って外出機会を確保したりして、生活支援や重度化防止に取り組む価値は大きい。このため、かかりつけ医や地域包括支援センターなど医療・介護サービスの関係機関が連携する必要がある。さらに重症化して在宅ケアが困難になった場合、認知症共同生活介護(グループホーム)や特別養護老人ホームへの入居といった選択肢も極めて重要だが、医療・介護サービスだけで認知症の人の生活が支えられるわけではない。

このため、認知症の人が少しでも長く自宅で暮らせるようにするには、住民、ボランティア、民間企業など様々な関係者が認知症の人に配慮し、認知症があっても可能な限り普通に暮らせる社会を作っていく必要がある。実際、先行した自治体の名称を見ると、認知症の人にクローズアップしつつ、「やさしい」「まちづくり」といった言葉が多用されている。

ここで、気を付けなければならないのは「やさしい」の意味である。手元の辞書を見ると、「やさしい」には「細やかで柔らかな感じ」「おとなしく素直」「思いやりがあって親切」「優美」「分かりやすい」などと多義的であり、ややもすると「認知症じゃない人が認知症の人にやさしく接する」といった形でステレオタイプ的に受け止められる危険性がある。

そこで、本稿は研究会メンバーの著書から引用する形で、「認知症があっても、認知症の人が可能な限り、日常生活や社会生活を不自由なく送れるような地域・社会」を作ることを重視し、こうした社会を「認知症フレンドリー社会」と呼ぶ6とともに、認知症の人が増えて行く今後の社会の目指すべき理念として位置付ける。

6 徳田雄人(2018)『認知症フレンドリー社会』岩波新書p22を基に一部変更。徳田氏は認知症の人や家族のため、オンラインショップの運営や自治体・企業のコンサルティングを担うNPO法人「認知症フレンドシップクラブ」理事を務めており、日本医療政策機構の研究会メンバーである。

一方、高齢者福祉とか、認知症ケアに限らず、「地域の主役は誰なのか」という点を考える。これまでも国が「地方創生」「地域再生」「構造改革特区」などの名目で、自治体の地域活性化策を支援して来た経緯があり、ほとんどの枠組みでは自治体が策定する計画に基づいて、国から財政・規制などの支援策が講じてられていた。このため、一般的には「地域活性化の主体は自治体」と考えられているかもしれない。

しかし、実際に住民の暮らしを支える上で、自治体が関われる範囲は限られている。例えば、産業振興や農業振興の場合、中心になるのは地域の企業や農家であり、自治体の役割は限定的である。高齢者の移動支援を考える上でも、自治体担当者は「交通過疎地を解消するためにバスを走らせる」と考えがちだが、実は地域ではボランティアによる輸送が実施されているかもしれない。以上のように考えると、地域における自治体の役割は限定的であり、自治体という「官」が「公共」(public)を独占していると考えることは誤りであろう。

実際、地方自治の研究では「団体自治」「住民自治」という整理がなされてきた。一般的な意味として、行政学では「地方自治」を「団体自治」と「住民自治」に区分した上で、前者は「自治体の自律的領域(の拡充)」を目指す自治体に対する権限移譲であり、「国から自治体に多くの権限を移譲することによって自治体の仕事の範囲を広げ仕事量を増やすこと」「自治体による事務事業執行に対する国の統制を緩和すること」、後者は「住民が自治体の運営に日常的に参加し、住民の総意に基づいて自治体政策が形成・執行されるように仕組みを変革していくこと」と理解されている7。つまり、団体自治で得られた権限を活用しつつ、住民の総意に基づいて政策を決める流れを形成していく必要がある。

さらに、ここで言う「住民」には住民登録している「個人」に限らず、法人も含まれていると考えると、民間企業やボランティアなど地域の幅広いアクターの主体的な参加が重要という結論になる。この結果、認知症フレンドリー社会の理念と地方自治の住民自治は「多様な参加の主体」という点で符合する部分が多いと言える。

7 西尾勝(2007)『地方分権改革』東京大学出版会pp241-253。

4――認知症フレンドリー社会と地方自治の共通点(2)~地域の実情に応じた対応の必要性~

もう一つ、地域の実情に応じた対応が求められる点も共通している。今後、高齢化や人口減少のスピードを巡る地域差が大きくなるため、認知症ケアに限らず、医療や高齢者福祉の関係では全国一律の対応が難しくなって来る。例えば、大都市部では高齢化のピークが2040年頃に訪れる一方、人口減少が著しく進んでいる過疎地は既にヘルパーの確保に難渋し始めており、暮らしや集落の維持さえ難しくなっている。

さらに、先に触れた認知症フレンドリー社会の関係者に関しても、地域の特性に応じて変わり得る。例えば、都市部では公共交通における接遇とか、小売店舗での対応を改善すれば、認知症の人が外出できる機会を増やすことが可能となる分、民間企業の役割が大きいと言える。さらに、企業の空きビルの一室を定期的に認知症カフェに開放すれば、認知症の人や家族が集まりやすい場を創出できる。

一方、地方では民間企業の集積が小さいかもしれないが、コミュニティにおける支え合いが強い場合、自治組織やボランティアとの連携が重要になる。つまり、地域の実情に沿って、自治体、中でも住民の生活に身近な基礎自治体である市町村が主体性を持ちつつ、認知症フレンドリー社会の構築に努める必要がある。

もちろん、認知症に関する臨床・生活のデータを集めたり、地域の好事例を共有したりする国の役割は依然として重要だが、自治体、中でも住民の暮らしに身近な市町村が地域の実情に応じた体制を整備しなければ、いくら国が仕組みを作っても、「絵に描いた餅」になりかねない。このため、介護保険財源を「転用」している地域支援事業8などの枠組みを活用しつつ、市町村が地域の実情に応じた施策を推進して行く必要がある。

8 地域支援事業とは介護保険料を「転用」する形で介護保険、あるいは高齢者福祉の施策に充当する仕組み。地域包括支援センターの運営費に加え、認知症施策や医療・介護連携、介護予防などに充当できる。

地域の実情に応じた対応の必要性に関しては元々、2000年にスタートした地方分権改革で繰り返し論じられていた点である。例えば、改革論議を牽引した政府の地方分権推進委員会による2001年6月の最終報告では、自治体関係者に対するメッセージとして、「分権改革の成果を最大限に活用し、地方公共団体の自治能力を実証してみせてほしい」「これまで通達等に専ら依存してきた事務事業の執行方法や執行体制をすべての分野にわたって総点検し、これらを地域社会の諸条件によりよく適合し、地域住民に対する行政サービスの質を向上させ得るような別途の執行方法や執行体制に改める余地がないものかどうか、真剣に再検討してほしい」という文言が盛り込まれていた。

さらに、同じ年にスタートした介護保険制度に関しても、負担と給付の関係や保険料の水準を市町村単位で決定する仕組みに関して、「地方分権の試金石」であることが繰り返し強調されていた9。このため、地域の特性に応じた対応策を考える重要性は今も昔も変わらないと言える。

以上のように考えると、(1)多様な主体が参加する必要性、(2)地域の実情に応じた対応の必要性――という2つの点で、認知症フレンドリー社会と地方自治は共通しており、認知症フレンドリー社会の理念を各地域で実践したり、施策を展開したりする際、地方自治で重視されていた多様な参加者の参画や合意形成、自治体の主体性などが求められると言える。

では、認知症フレンドリー社会と地方自治を組み合わせる上で、条例の意味合いはどこにあるのだろうか。この点を次に考察することにする。

9 介護保険と地方分権の関係性に関しては、介護保険20年を期した拙稿コラム2020年9月16日「20年を迎えた介護保険の再考(14)地方分権の『試金石』」を参照。

5――認知症条例の意味合い

まず、地方自治法第14条1項は法令に違反しない限り、自治体が条例を制定することができると規定している。中でも、2000年の地方分権改革を経て、介護や福祉、まちづくりに関する事務の多くは「自治事務」に類型化されており、法令に反しない限り、自治体の幅広い裁量が認められている。このため、自治体が独自の施策を展開する際、地域の実情に応じて、国で言うと法律に当たる条例を制定する意味は大きい。実際、近年は自治体における法律や条例の解釈、運用などを重視する「自治体法務」に対する関心が学界、実務両面で高まっており、条例が施策を進める上で適当かどうかを評価する軸として、(a)必要性(条例が必要かどうか)、(b)有効性(条例が目標実現に貢献するか)、(c)効率性(条例がコスト的に有効かどうか)、(d)公平性(条例が政策目的に沿って公平か)、(e)協働性(条例が住民などの参加を想定しているか)、(f)適法性(条例が法律や憲法に抵触していないか)――の6つを挙げる向きがある10。

本稿では日本医療政策機構の中間報告なども参照しつつ、自治体が条例を定める意味について、(1)民主的正統性の担保、(2)関係者の意思疎通、(3)改正・廃止手続きのハードルによる政治的安定性、(4)条例制定による広報的効果、(5)条例制定による縦割り行政の解消――という5つの点を指摘した上で、それぞれの点に関して認知症条例の意味合いを考える11。

10 磯崎初人(2007)「立法評価の理論」鈴木庸夫編著『自治体法務改革の理論』勁草書房。

11 日本医療政策機構の研究会中間報告の作成に際しては、九州大学法学研究院の嶋田暁文教授をお招きし、意見を聴取した。中間報告では(1)~(4)の論点を挙げており、(5)が筆者の追加である。

まず、(1)の民主的正統性を巡る論点である。自治体が何か施策を進める際、規則や要綱、計画、予算などの方法があり、全ての施策で条例が定められているわけではない。しかし、自治体や地方議会が条例を制定しようとする際には、議会という公開の場を通じて、選挙で選ばれた住民の代表である議会の議決を経る必要があり、民主的正統性の重みは大きくなる。

その際には、国と自治体の仕組みが異なる点にも留意する必要がある。国政レベルでは議院内閣制が採用されており、国民は首相をダイレクトに選ばないのに対し、二元代表制の自治体の場合、住民は議会の議員だけでなく、首長も選挙で選ぶ仕組みとなっている。このほか、首長や議員のリコール(解職)請求など住民による直接民主制の仕組みも制度に組み込まれている。このため、住民が選挙や民意を通じて、首長と議員の双方を統制する中、対等な立場で並立する首長・執行部と議会が住民自治を競い合う状況が望ましいとされる。これは地方自治の研究では、「機関競争(対立)主義」と呼ばれている12。

具体的には、(1)首長は独任制であり、リーダーシップに長けているが、多様な意見を聴取するのが苦手。議会は多様な住民の代表で構成している分、少数派の意見を含めて様々な意見を施策に反映できるため、執行部と議会の双方がメリットを発揮しつつ競い合う、(2)首長・執行機関と議会は政策過程に渡って権限を分有しており、それぞれが責任を持って切磋琢磨する、(3)執行部、議会における政策過程の様々な場面に渡って、住民が参加できるように競い合う――という3つが想定されている。このため、条例制定プロセスを通じて、首長と並立する議会の議論と議決を経ることで、民主的正統性を得られる意義は大きいと言える。

認知症に関する条例に関しても、同様のことが言える、具体的には、認知症フレンドリー社会の理念や認知症に関する施策の方向性などを定めることについて、住民の代表で構成する議会の審議・議決を経る意味は小さくないと考えられる。

12 機関競争(対立)主義については、江藤俊昭(2011)『地方議会改革』学陽書房などを参考にした。

(2021年04月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【自治体の認知症条例に何を期待できるか-当事者や幅広い関係者の参加、「予防」の記述配慮が必要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

自治体の認知症条例に何を期待できるか-当事者や幅広い関係者の参加、「予防」の記述配慮が必要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!