- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- IT・ベンチャービジネス >

- 巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題

2021年04月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

巨大プラットフォーム企業と競争法シリーズの2回目はFacebookについてである。Facebookは巨大なソーシアル・ネットワーキング・サービス(SNS)であり、米国カリフォルニア州に存在するFacebook.incが運営している。

SNSは日常用語としても一般化しているように思えるが、正確に定義することは実は若干難しい。後述の米国連邦取引委員会(Federal Trade Committee)の2020年訴訟の訴状によると、(1)友人や家族といった個人のつながりをマッピング(地図化)したソーシャルグラフ(イメージとして図表1)上に構築されるものであること、(2)多くのユーザーが一対一あるいは一対多数の関係で対話し、経験を共有する機能を含むもの、および(3)ユーザーが他のユーザーを見つけて接続することが可能であり、個人的な接続を拡張することができるものとする。

SNSは日常用語としても一般化しているように思えるが、正確に定義することは実は若干難しい。後述の米国連邦取引委員会(Federal Trade Committee)の2020年訴訟の訴状によると、(1)友人や家族といった個人のつながりをマッピング(地図化)したソーシャルグラフ(イメージとして図表1)上に構築されるものであること、(2)多くのユーザーが一対一あるいは一対多数の関係で対話し、経験を共有する機能を含むもの、および(3)ユーザーが他のユーザーを見つけて接続することが可能であり、個人的な接続を拡張することができるものとする。

このような定義に当てはまるものとしては、Facebookのほかには、たとえばツイッターがある。ツイッターは匿名性が高い一方で、Facebookは実名が原則である。

SNS類似のサービスとしてはモバイルメッセージ・サービス(MMS)がある。MMSは主に個人間あるいは小規模な集団の中で文字による対話に利用されるもので、スマートフォンの電話番号に紐づけられているもの(SMS、いわゆるショートメール)と、特有のアカウント記号・番号を付与して行うもの(Lineや次項で説明するWhatsAppなど)がある。MMSは、一般的には他の利用者を探すことはできず、ソーシャルグラフに依存していないとされる。ただし、現在はMMSでも各種機能が拡張されてきており、SNSとMMSの一部機能は重複している。

Facebookは2004年のハーバード大学在学中にマーク・ザッカーバーグ氏が中心となって設立されたサービスである。当初はハーバード大学などの学生を対象としたSNSを提供していたが、最終的には13歳以上であれば、だれでも会員になれることとなった。

Facebookは2012年5月に新規株式公開により上場を果たした。上場直後の株価はさえなかったが、その後上昇を続け、現在では時価総額約7700億ドルの超巨大企業となっている(トヨタが2500億ドル程度)。

Facebookはまた、合併を繰り返して事業を拡大してきた。2012年の上場直前に10億ドルでInstagramの買収が発表された。また2014年に190億ドルでWhatsAppを買収し、さらに2014年に20億ドルでOculusを買収した。これらの企業・サービスの概要については次項で解説を行う。

SNS類似のサービスとしてはモバイルメッセージ・サービス(MMS)がある。MMSは主に個人間あるいは小規模な集団の中で文字による対話に利用されるもので、スマートフォンの電話番号に紐づけられているもの(SMS、いわゆるショートメール)と、特有のアカウント記号・番号を付与して行うもの(Lineや次項で説明するWhatsAppなど)がある。MMSは、一般的には他の利用者を探すことはできず、ソーシャルグラフに依存していないとされる。ただし、現在はMMSでも各種機能が拡張されてきており、SNSとMMSの一部機能は重複している。

Facebookは2004年のハーバード大学在学中にマーク・ザッカーバーグ氏が中心となって設立されたサービスである。当初はハーバード大学などの学生を対象としたSNSを提供していたが、最終的には13歳以上であれば、だれでも会員になれることとなった。

Facebookは2012年5月に新規株式公開により上場を果たした。上場直後の株価はさえなかったが、その後上昇を続け、現在では時価総額約7700億ドルの超巨大企業となっている(トヨタが2500億ドル程度)。

Facebookはまた、合併を繰り返して事業を拡大してきた。2012年の上場直前に10億ドルでInstagramの買収が発表された。また2014年に190億ドルでWhatsAppを買収し、さらに2014年に20億ドルでOculusを買収した。これらの企業・サービスの概要については次項で解説を行う。

2――Facebookのビジネスモデル

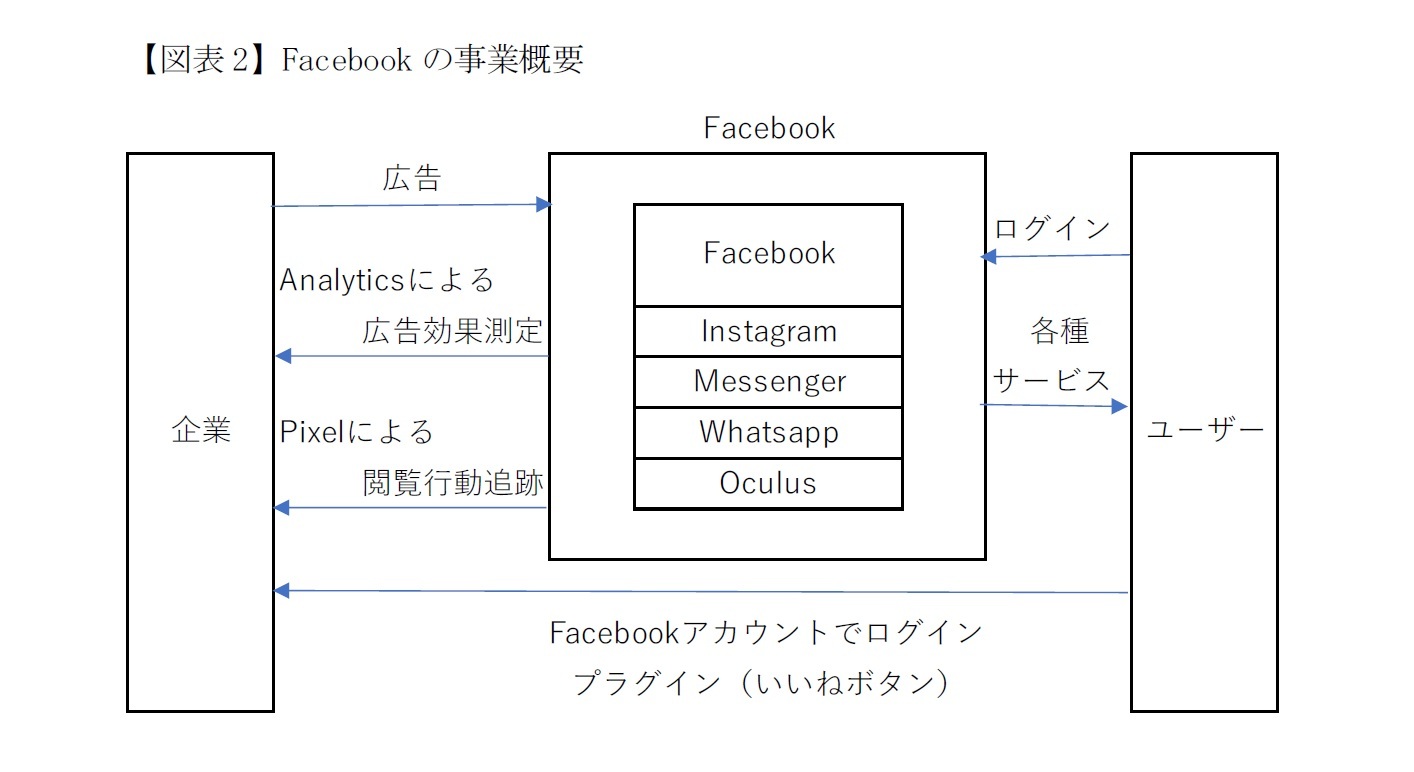

第一に創業以来のサービスであるFacebookである。上記1で説明したSNSであるが、当初はPCによる文字情報の共有をするものとして開発された。現在ではスマートフォン等でも利用でき、また画像や動画も投稿できる。

次のInstagramもSNSの一種であるが、スマートフォンをベースにして開発されたことから、モバイル性がFacebookよりも強化されたものとなっており、また文字情報よりも写真やビデオ共有を中心としたサービスである。

三つ目のMessengerであるが、Facebookアカウントに紐づけられたメッセージアプリ(上述のMMSの一種)で、オンラインで他の会員とメッセージのやり取りができる。グループでのやり取りや無料通話もできる。

四つ目のWhatsAppは、Messenger同様のメッセージアプリである。これもMMSで、日本では普及していないものの、欧州などでは一般的なアプリである。Messengerとサービスが被るが、これは後述の米国での2020年訴訟によれば、FacebookオリジナルのMessengerではWhatsAppに十分対抗できないと判断した結果、買収したとされている事業である。

最後が、Oculusであるが、仮想現実(バーチャルリアリティ(VR))の製品およびサービスを提供するものである。ハードウエア、ソフトウエアの開発・提供サービスで、VRを通じて世界中の人々がつながることを目的とするとされている。

次のInstagramもSNSの一種であるが、スマートフォンをベースにして開発されたことから、モバイル性がFacebookよりも強化されたものとなっており、また文字情報よりも写真やビデオ共有を中心としたサービスである。

三つ目のMessengerであるが、Facebookアカウントに紐づけられたメッセージアプリ(上述のMMSの一種)で、オンラインで他の会員とメッセージのやり取りができる。グループでのやり取りや無料通話もできる。

四つ目のWhatsAppは、Messenger同様のメッセージアプリである。これもMMSで、日本では普及していないものの、欧州などでは一般的なアプリである。Messengerとサービスが被るが、これは後述の米国での2020年訴訟によれば、FacebookオリジナルのMessengerではWhatsAppに十分対抗できないと判断した結果、買収したとされている事業である。

最後が、Oculusであるが、仮想現実(バーチャルリアリティ(VR))の製品およびサービスを提供するものである。ハードウエア、ソフトウエアの開発・提供サービスで、VRを通じて世界中の人々がつながることを目的とするとされている。

Facebookのアカウント登録にあたってユーザーは、自分の氏名、性別、生年、都道府県、興味のあるカテゴリーを登録する。これらの情報や、友達とのつながり、趣味といった各種情報がFacebookに蓄積されている。

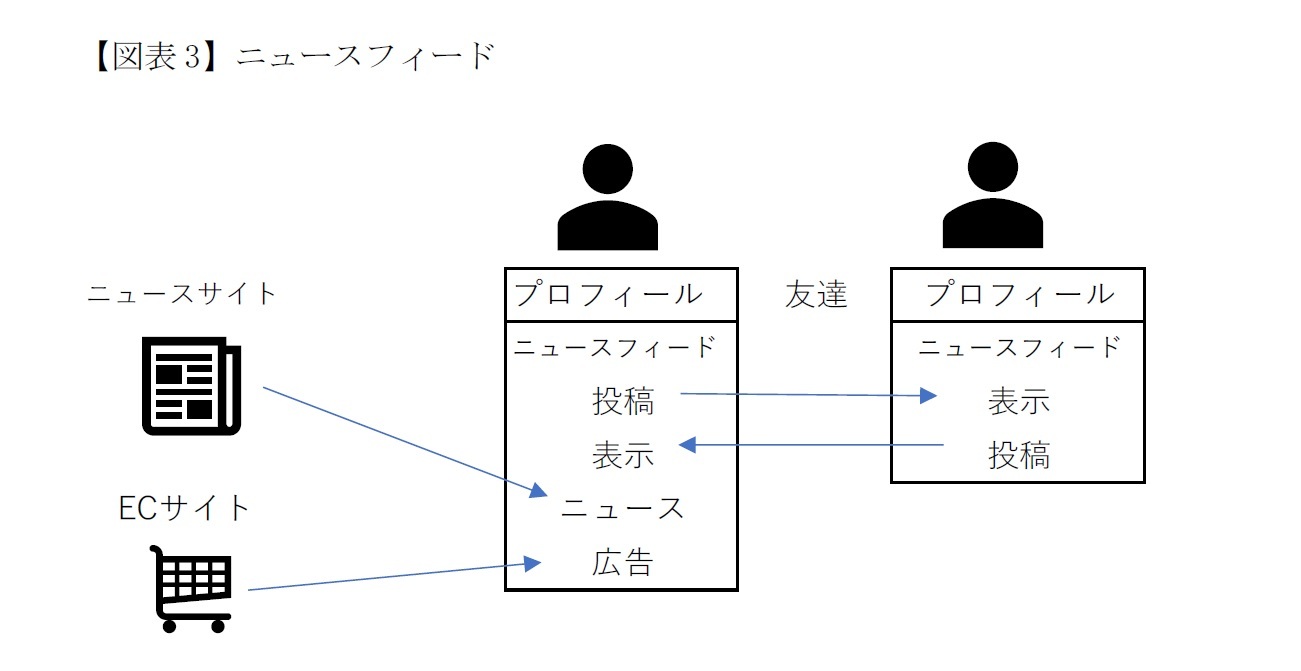

Facebookのソーシャル広告は、これら各種情報に基づいて、広告主がターゲットとしたいFacebookユーザーのニュースフィードに広告を掲載するというサービスである。ソーシャル広告はFacebookの保有する豊富な個人データに基づいて掲載されるものであり、他のニュースサイトなどにおいて、属性に基づかないで行われる一般向けのディスプレイ広告とは異なる。

またGoogleなどの検索連動型広告では、検索された文字列に連動して広告が掲載されるため、直後に購買が行われるであろうタイミングでの広告掲載となる。ソーシャル広告では購買行動よりももっと前段階の、商品・サービスに興味がありそうなユーザーに広く広告を掲載するものであり、検索連動型広告とも異なる。

また、自分の友達やフォローしている人の投稿と同じニュースフィードに掲載されるため、画面の両端や上下に表示される広告よりもユーザーに届きやすい。

Facebookのソーシャル広告は、これら各種情報に基づいて、広告主がターゲットとしたいFacebookユーザーのニュースフィードに広告を掲載するというサービスである。ソーシャル広告はFacebookの保有する豊富な個人データに基づいて掲載されるものであり、他のニュースサイトなどにおいて、属性に基づかないで行われる一般向けのディスプレイ広告とは異なる。

またGoogleなどの検索連動型広告では、検索された文字列に連動して広告が掲載されるため、直後に購買が行われるであろうタイミングでの広告掲載となる。ソーシャル広告では購買行動よりももっと前段階の、商品・サービスに興味がありそうなユーザーに広く広告を掲載するものであり、検索連動型広告とも異なる。

また、自分の友達やフォローしている人の投稿と同じニュースフィードに掲載されるため、画面の両端や上下に表示される広告よりもユーザーに届きやすい。

3|Facebookのその他の企業向けサービス

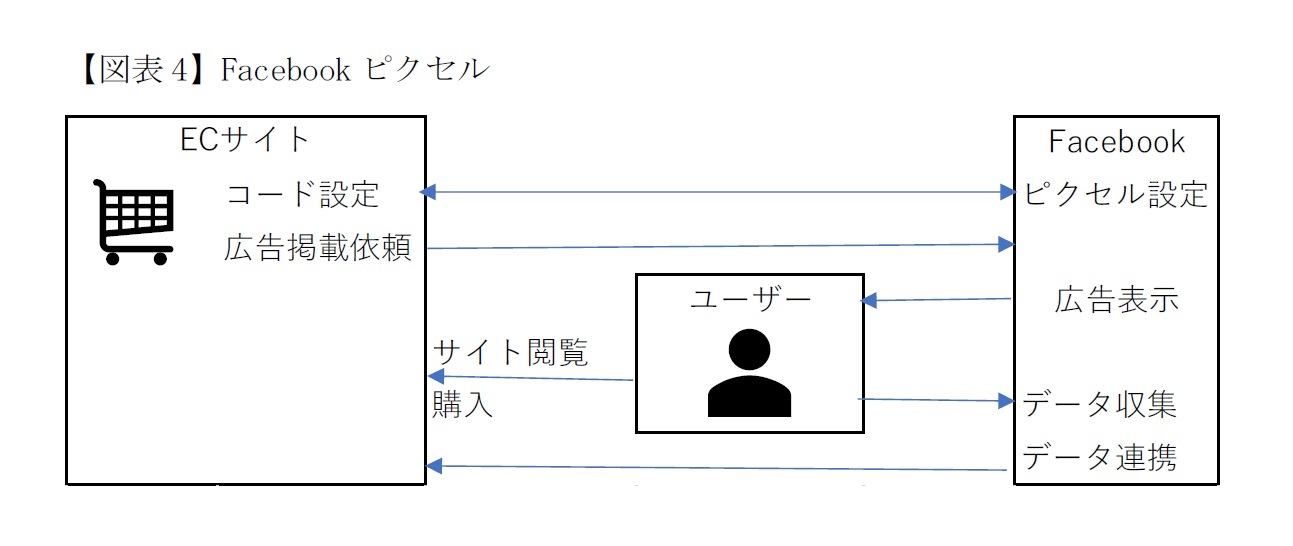

広告主が最も知りたいことは、ソーシャル広告を出すとして、広告の効果がどの程度あったかという点である。この点、FacebookはFacebookピクセルというサービスを提供している。FacebookピクセルはFacebook上でピクセル機能を設定したうえで、自社のECサイトにコードを埋め込む。そうするとFacebookのユーザーがFacebook上の自社広告から自社サイトへ移動したことや、特定のイベント(自社サイト上で商品を購入した、問い合わせをした)をFacebookが収集・記録し、広告主はそれを確認することができる(図表4)。このことにより広告の効果を測定することが可能となり、また再度購入を訴求するために類似の広告をユーザーのニュースフィードに掲載することも可能となる。

広告主が最も知りたいことは、ソーシャル広告を出すとして、広告の効果がどの程度あったかという点である。この点、FacebookはFacebookピクセルというサービスを提供している。FacebookピクセルはFacebook上でピクセル機能を設定したうえで、自社のECサイトにコードを埋め込む。そうするとFacebookのユーザーがFacebook上の自社広告から自社サイトへ移動したことや、特定のイベント(自社サイト上で商品を購入した、問い合わせをした)をFacebookが収集・記録し、広告主はそれを確認することができる(図表4)。このことにより広告の効果を測定することが可能となり、また再度購入を訴求するために類似の広告をユーザーのニュースフィードに掲載することも可能となる。

別のサービスであるFacebook Analyticsは、自社サイトを訪れたユーザーのFacebook内、PC、スマートフォンといった多様な媒体での行動(他のサイトでいいね!を押した情報も含まれる)やユーザーの性別や年齢、サイト訪問者数、サイト訪問時間などの各種のデータが統合された情報をみることができる無償のサービスである(なお、このサービスは日本において2021年6月末をもって利用できなくなるとのことである)。

さらにFacebookログインという機能がある。第三者のサイトにFacebookのIDでログインすると、Facebookの登録情報が連動され、第三者サイトでは最小限の情報を入力するだけで利用できるサービスである。

さらにFacebookログインという機能がある。第三者のサイトにFacebookのIDでログインすると、Facebookの登録情報が連動され、第三者サイトでは最小限の情報を入力するだけで利用できるサービスである。

3――欧州(ドイツ)による対応

1|ドイツ連邦カルテル庁による差し止め命令

ドイツ連邦カルテル庁は2019年2月6日の決定においてFacebookが、ドイツ競争法第19条第1項に違反すると判断し、違法行為の差し止めを命じた1。

事案であるが、まずFacebookを利用するにあたって、利用規約に同意する必要がある。この利用規約には個人情報の収集・利用についてのデータポリシーが規定され、Facebook、InstagramおよびWhatsAppに加えて、インターネットやスマートフォンに存在するデータを収集する旨の包括的な記載があった。

上述の通り、Facebookの提供するビジネスツールを利用する第三者のサイトにおいては、そのサイトでの利用・閲覧履歴がFacebookに収集される。ここでいうビジネスツールとは上述したFacebookピクセル、Facebook Analytics、Facebookログイン等である。これらのツールを利用するサイトを訪問したことや、いいね!ボタンを押したことなどが情報としてFacebookに収集・統合される。

ドイツ連邦カルテル庁は、Facebookが個人データを利用するにあたってユーザーには選択肢がなく、Facebookサービスを全く利用しないか、同意して利用するかどうかの選択肢しかない。したがって利用規約への同意をチェックすることだけではユーザーの自発的同意があったとは言えない。さらにFacebookが第三者サイトから無制限の個人データの収集・統合を行っていることをユーザーは認識していない。

ドイツ連邦カルテル庁はFacebookがSNSサービス供給市場において支配的な地位にあるとする。そして、上記のようなFacebookの個人データ取り扱いは、自発的同意を得ていない以上、EUにおける個人情報の保護法である一般データ保護規則(GDPR)に違反するものである。市場において支配的な地位を有するFacebookがGDPRに違反して個人データを収集・統合することは、不適切な契約条件によってユーザーに損害を与える搾取型の支配的地位の濫用に該当するとした。

連邦カルテル庁は、Facebookに対して、Facebook、Instagram、WhatsApp以外の第三者サイトの個人データを利用する場合には自発的な同意がある場合のみ可能とし、そして、この同意が得られないからという理由でFacebookのサービスから除外されてはならないとした。

ドイツ連邦カルテル庁は2019年2月6日の決定においてFacebookが、ドイツ競争法第19条第1項に違反すると判断し、違法行為の差し止めを命じた1。

事案であるが、まずFacebookを利用するにあたって、利用規約に同意する必要がある。この利用規約には個人情報の収集・利用についてのデータポリシーが規定され、Facebook、InstagramおよびWhatsAppに加えて、インターネットやスマートフォンに存在するデータを収集する旨の包括的な記載があった。

上述の通り、Facebookの提供するビジネスツールを利用する第三者のサイトにおいては、そのサイトでの利用・閲覧履歴がFacebookに収集される。ここでいうビジネスツールとは上述したFacebookピクセル、Facebook Analytics、Facebookログイン等である。これらのツールを利用するサイトを訪問したことや、いいね!ボタンを押したことなどが情報としてFacebookに収集・統合される。

ドイツ連邦カルテル庁は、Facebookが個人データを利用するにあたってユーザーには選択肢がなく、Facebookサービスを全く利用しないか、同意して利用するかどうかの選択肢しかない。したがって利用規約への同意をチェックすることだけではユーザーの自発的同意があったとは言えない。さらにFacebookが第三者サイトから無制限の個人データの収集・統合を行っていることをユーザーは認識していない。

ドイツ連邦カルテル庁はFacebookがSNSサービス供給市場において支配的な地位にあるとする。そして、上記のようなFacebookの個人データ取り扱いは、自発的同意を得ていない以上、EUにおける個人情報の保護法である一般データ保護規則(GDPR)に違反するものである。市場において支配的な地位を有するFacebookがGDPRに違反して個人データを収集・統合することは、不適切な契約条件によってユーザーに損害を与える搾取型の支配的地位の濫用に該当するとした。

連邦カルテル庁は、Facebookに対して、Facebook、Instagram、WhatsApp以外の第三者サイトの個人データを利用する場合には自発的な同意がある場合のみ可能とし、そして、この同意が得られないからという理由でFacebookのサービスから除外されてはならないとした。

2|ドイツ最高裁判所による暫定的認定

この決定に対して、Facebookは提訴し、デュッセルドルフ高裁はドイツ連邦カルテル庁の決定には疑念があるとして、命令の差し止めを行った。この差し止めに関する最高裁の判決が2020年6月23日にドイツ連邦カルテル庁から公表されている2。

それによるとFacebookの利用規約の運用が支配的地位にあることには疑いがなく、また、Facebookが利用規約を利用して支配的地位を乱用していることにも疑いはないとした。ただし、ドイツ連邦カルテル庁の決定とは異なり、GDPR違反かどうかは決定要因ではないとした。

むしろ、利用規約がFacebookの個人ユーザーから選択肢を奪うことが支配的地位の濫用であるとする。具体的には、Facebookが同サイト以外の無制限なアクセスによってより個人に合致したサービスを望むかどうか、あるいはFacebookのサイトにおいて自身が共有するデータに基づく属人化のレベルに同意するかどうかの選択肢を奪うことが問題であるとする。

最高裁は、Facebookが支配的なネットワークの運営者として、SNS市場の既存の競争を維持する特別な責任を負うとする。Facebookはユーザーの自己決定権に影響を与えるとともに、サービスの供給者を切り替える選択肢がないことは競争法に関連して、ユーザーからの搾取につながるとする。

ドイツ連邦カルテル庁の調査によると、より個人データの収集利用が少ないSNSを利用したいというユーザーが多く、そのようなユーザーの選択肢を奪っていると最高裁は判示した。

この決定に対して、Facebookは提訴し、デュッセルドルフ高裁はドイツ連邦カルテル庁の決定には疑念があるとして、命令の差し止めを行った。この差し止めに関する最高裁の判決が2020年6月23日にドイツ連邦カルテル庁から公表されている2。

それによるとFacebookの利用規約の運用が支配的地位にあることには疑いがなく、また、Facebookが利用規約を利用して支配的地位を乱用していることにも疑いはないとした。ただし、ドイツ連邦カルテル庁の決定とは異なり、GDPR違反かどうかは決定要因ではないとした。

むしろ、利用規約がFacebookの個人ユーザーから選択肢を奪うことが支配的地位の濫用であるとする。具体的には、Facebookが同サイト以外の無制限なアクセスによってより個人に合致したサービスを望むかどうか、あるいはFacebookのサイトにおいて自身が共有するデータに基づく属人化のレベルに同意するかどうかの選択肢を奪うことが問題であるとする。

最高裁は、Facebookが支配的なネットワークの運営者として、SNS市場の既存の競争を維持する特別な責任を負うとする。Facebookはユーザーの自己決定権に影響を与えるとともに、サービスの供給者を切り替える選択肢がないことは競争法に関連して、ユーザーからの搾取につながるとする。

ドイツ連邦カルテル庁の調査によると、より個人データの収集利用が少ないSNSを利用したいというユーザーが多く、そのようなユーザーの選択肢を奪っていると最高裁は判示した。

(2021年04月06日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!