- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占う

2021年02月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

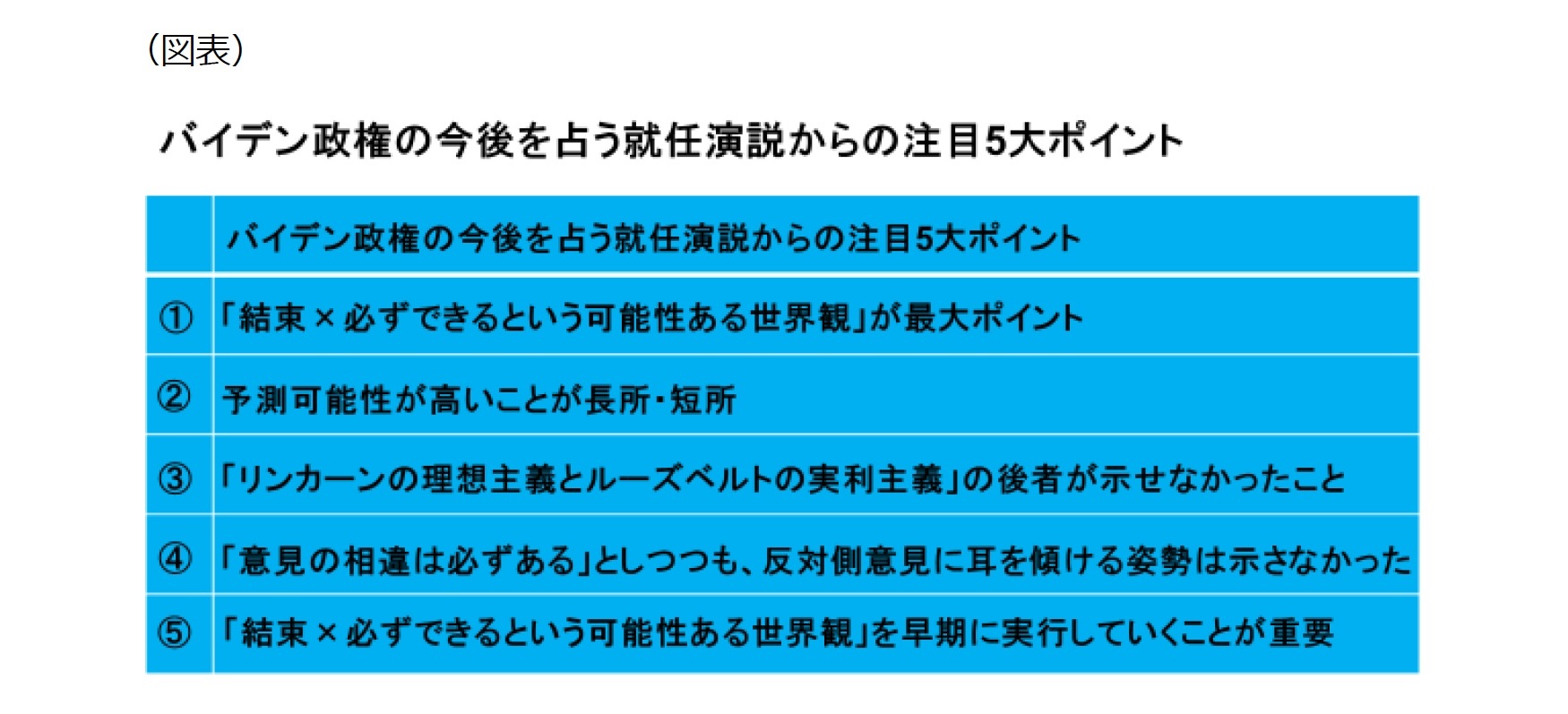

1|「結束×必ずできるという可能性ある世界観」が最大ポイント

バイデン大統領が提示した「結束×必ずできるという可能性ある世界観」が、その就任演説における最大ポイントであったと分析される。

後で述べるように「リンカーンの理想主義」側に傾斜した就任演説のストーリー展開の一方で、バイデン大統領には、「結束×必ずできるという可能性ある世界観」をいかに早期に、少しずつでもよいので具体的な成果をもって示していけるかが問われている。

バイデン大統領が提示した「結束×必ずできるという可能性ある世界観」が、その就任演説における最大ポイントであったと分析される。

後で述べるように「リンカーンの理想主義」側に傾斜した就任演説のストーリー展開の一方で、バイデン大統領には、「結束×必ずできるという可能性ある世界観」をいかに早期に、少しずつでもよいので具体的な成果をもって示していけるかが問われている。

2|予測可能性が高いことが長所・短所

バイデン大統領就任演説の内容は、選挙活動、指名受諾演説や勝利演説、就任前から立ち上げられていた政権移行サイトなどを分析すれば、実際には予想が容易であった。もっとも、ここで重要なのは、就任演説の内容が予想通りだったということではなく、バイデン大統領やその就任演説の予測可能性が高かったということである。そして、この点がバイデン政権の今後を占う上でも最重要ポイントの一つになると考えられる。

実際に、バイデン政権が予測可能性の高い運営になっていくことは同政権の特徴であり、また長所にも短所にもなり得るものである。長所としては、コロナ禍、デジタル化の進展、脱炭素社会など、環境が激変しているなかで、政権運営の予測可能性が高いことは、政策を確実に実行していく上ではプラスに働くことが期待される。それは、予測可能性が高いことは制度やシステムの円滑な運用において重要であるからである。その一方で、予測可能性が高いことは、交渉戦略上は大きな短所として作用する。親トランプの過激派筋やテロ組織等には攻撃の材料を提供しやすいことを意味するのである。もっとも、オーソドックスで正義をもって事に当たろうとしているバイデン大統領は、後者のデメリットを熟知しながらも、自らの価値観とともに正々堂々として言動を続けてくるのではないかと考えられる。

バイデン大統領就任演説の内容は、選挙活動、指名受諾演説や勝利演説、就任前から立ち上げられていた政権移行サイトなどを分析すれば、実際には予想が容易であった。もっとも、ここで重要なのは、就任演説の内容が予想通りだったということではなく、バイデン大統領やその就任演説の予測可能性が高かったということである。そして、この点がバイデン政権の今後を占う上でも最重要ポイントの一つになると考えられる。

実際に、バイデン政権が予測可能性の高い運営になっていくことは同政権の特徴であり、また長所にも短所にもなり得るものである。長所としては、コロナ禍、デジタル化の進展、脱炭素社会など、環境が激変しているなかで、政権運営の予測可能性が高いことは、政策を確実に実行していく上ではプラスに働くことが期待される。それは、予測可能性が高いことは制度やシステムの円滑な運用において重要であるからである。その一方で、予測可能性が高いことは、交渉戦略上は大きな短所として作用する。親トランプの過激派筋やテロ組織等には攻撃の材料を提供しやすいことを意味するのである。もっとも、オーソドックスで正義をもって事に当たろうとしているバイデン大統領は、後者のデメリットを熟知しながらも、自らの価値観とともに正々堂々として言動を続けてくるのではないかと考えられる。

3|「リンカーンの理想主義とルーズベルトの実利主義」の後者が示せなかったこと

議会三誌の一つである『THE HILL』は、連邦議会議事堂への乱入事件が発生した直後の1月7日、「バイデンの就任演説は歴史書に記されるものになるかもしれない-実際そうならなければならない(Biden's inaugural address might be one for the history books — in fact, it must be)」という記事で次のように述べた。「言葉は重要である。連邦議会議事堂乱入事件にまでつながったトランプやその支持者らが発した言葉は、暴力が事実上避けられない政治環境を生み出した。こうした不健全な政治への解決策は、さらに多くの言葉を語りかけることである。(中略)それはバイデンの就任演説から始まるが、そこで終わるわけではない。バイデンの就任演説での言葉は、(大統領任期の)4年以上かかる解決プロセスの基調になるものだ。」

その上で同記事は、バイデン大統領就任演説は、ルーズベルト第32代大統領による1933年3月4日の一回目の就任演説、及びリンカーン第16代大統領による1865年3月4日の二回目の就任演説をモデルにすべきと提案。「バイデンの就任演説は、リンカーンの高潔な理想主義とルーズベルトの明確な実利主義を組み合わせる必要がある」と述べた。

ルーズベルト大統領就任演説については、その提案の意図として、大恐慌の最中に米国が置かれた状況をありのままに評価し、問題解決への政策を指し示すことで国民が持っていた恐怖を和らげたと指摘されている。これは、バイデン大統領が対峙する新型コロナウイルス感染拡大や経済停滞、人種差別、気候変動といった喫緊の課題との類似性を示唆するものである。一方、リンカーン大統領就任演説については、南北戦争が激化していた時でさえ、キリスト教の精神に基づき“誰に対しても恨みを持たず、すべての人へ寛容に接する”ことを訴えた点を評価するものである。言うまでもなく、トランプ前政権下で加速し、今やマグマのように大きな塊と化している分断、そして分断された国家を統合するに際しての指針になるものであると指摘したのである。

バイデン大統領就任演説は「リンカーン大統領の理想主義」部分に大きなウエイトを割き、全国民の一致団結を訴えたわけである。その一方で、「ルーズベルトの実利主義」部分については、バイデン大統領は自らの演説では期待されていたことを実行できずに終わったというのが率直なところではないかと思われる。

これは、やはり米国が南北戦争以来とも言える危機的な分断の状況にあるなかで、結束を訴えるための「リンカーンの理想主義」部分を優先せざるを得なかったからではないかと考えられる。もっとも、ここは、バイデン大統領自身が、「必ずできるという可能性ある世界観」の提示を就任演説の大きなテーマに選んだなかで、実利主義的部分を示すことで同世界観が映えることになったのではないかと考える。

議会三誌の一つである『THE HILL』は、連邦議会議事堂への乱入事件が発生した直後の1月7日、「バイデンの就任演説は歴史書に記されるものになるかもしれない-実際そうならなければならない(Biden's inaugural address might be one for the history books — in fact, it must be)」という記事で次のように述べた。「言葉は重要である。連邦議会議事堂乱入事件にまでつながったトランプやその支持者らが発した言葉は、暴力が事実上避けられない政治環境を生み出した。こうした不健全な政治への解決策は、さらに多くの言葉を語りかけることである。(中略)それはバイデンの就任演説から始まるが、そこで終わるわけではない。バイデンの就任演説での言葉は、(大統領任期の)4年以上かかる解決プロセスの基調になるものだ。」

その上で同記事は、バイデン大統領就任演説は、ルーズベルト第32代大統領による1933年3月4日の一回目の就任演説、及びリンカーン第16代大統領による1865年3月4日の二回目の就任演説をモデルにすべきと提案。「バイデンの就任演説は、リンカーンの高潔な理想主義とルーズベルトの明確な実利主義を組み合わせる必要がある」と述べた。

ルーズベルト大統領就任演説については、その提案の意図として、大恐慌の最中に米国が置かれた状況をありのままに評価し、問題解決への政策を指し示すことで国民が持っていた恐怖を和らげたと指摘されている。これは、バイデン大統領が対峙する新型コロナウイルス感染拡大や経済停滞、人種差別、気候変動といった喫緊の課題との類似性を示唆するものである。一方、リンカーン大統領就任演説については、南北戦争が激化していた時でさえ、キリスト教の精神に基づき“誰に対しても恨みを持たず、すべての人へ寛容に接する”ことを訴えた点を評価するものである。言うまでもなく、トランプ前政権下で加速し、今やマグマのように大きな塊と化している分断、そして分断された国家を統合するに際しての指針になるものであると指摘したのである。

バイデン大統領就任演説は「リンカーン大統領の理想主義」部分に大きなウエイトを割き、全国民の一致団結を訴えたわけである。その一方で、「ルーズベルトの実利主義」部分については、バイデン大統領は自らの演説では期待されていたことを実行できずに終わったというのが率直なところではないかと思われる。

これは、やはり米国が南北戦争以来とも言える危機的な分断の状況にあるなかで、結束を訴えるための「リンカーンの理想主義」部分を優先せざるを得なかったからではないかと考えられる。もっとも、ここは、バイデン大統領自身が、「必ずできるという可能性ある世界観」の提示を就任演説の大きなテーマに選んだなかで、実利主義的部分を示すことで同世界観が映えることになったのではないかと考える。

4|「意見の相違は必ずある」としつつも、反対側意見に耳を傾ける姿勢は示さなかった

分断が存在していること自体はこれまでもあったことという言葉とともに、「意見の相違は必ずある」「意見が違うのが民主主義」であると述べたことも、トランプ前大統領とは対照的であった。もっとも、より重要なことは、「意見が違う場合にどのように対処するのか」であり、「違う意見にも耳を傾け、話し合っていく」ことなのではないかと考えられる。

したがって、バイデン大統領は、「意見が違うのが民主主義」と述べるだけではなく、実際に親トランプ派の主張の中で少なくとも自分自身も共感できる部分には共感を示し、その主張に対してどのように対応していくのかを述べることが重要だったのではないかと思う。大統領選挙期間中も、トランプ支持層とバイデン支持層では、主要論点が大きく異なることは度々指摘されてきたことである。安全保障などトランプ支持層の最大関心事項には触れず、自らが掲げてきた4大危機・4大政策だけを述べたのは、演説の最大目標だった一致団結という点からも最も不十分なところであったのではないかと思う。

分断が存在していること自体はこれまでもあったことという言葉とともに、「意見の相違は必ずある」「意見が違うのが民主主義」であると述べたことも、トランプ前大統領とは対照的であった。もっとも、より重要なことは、「意見が違う場合にどのように対処するのか」であり、「違う意見にも耳を傾け、話し合っていく」ことなのではないかと考えられる。

したがって、バイデン大統領は、「意見が違うのが民主主義」と述べるだけではなく、実際に親トランプ派の主張の中で少なくとも自分自身も共感できる部分には共感を示し、その主張に対してどのように対応していくのかを述べることが重要だったのではないかと思う。大統領選挙期間中も、トランプ支持層とバイデン支持層では、主要論点が大きく異なることは度々指摘されてきたことである。安全保障などトランプ支持層の最大関心事項には触れず、自らが掲げてきた4大危機・4大政策だけを述べたのは、演説の最大目標だった一致団結という点からも最も不十分なところであったのではないかと思う。

5|「結束×必ずできるという可能性ある世界観」を早期に実行していくことが重要

5つの最初のポイントとして述べた通り、「結束×必ずできるという可能性ある世界観」が演説の中核であった中で、バイデン政権にはそれを早期に実現することが求められている。

米国が南北戦争以来の分断の危機を迎えているなかで、トランプ前大統領が退任演説で「何らかの形で必ず帰ってくる」と述べているなかで、つまりはこれからの4年間でも米国に大きな影響力を行使し続け、4年後の大統領選挙にも出馬してくる可能性が高いなかで、実行の遅れは、分断をさらに拡大させることに直結するのではないかと考えられる。今回のバイデン大統領就任演説が、わかりやすくシンプルで明快な言葉で展開されたことは、確実にトランプ支持層を意識してのものであったと思う。もっとも、上記の通り、トランプ支持層に踏み込んで共感を示したり、その主要論点に触れたりすることもなかったなかで、結束を実際にはどのように早期に実現していけるのかの具体策には乏しい就任演説だったのではないかと思う。

5つの最初のポイントとして述べた通り、「結束×必ずできるという可能性ある世界観」が演説の中核であった中で、バイデン政権にはそれを早期に実現することが求められている。

米国が南北戦争以来の分断の危機を迎えているなかで、トランプ前大統領が退任演説で「何らかの形で必ず帰ってくる」と述べているなかで、つまりはこれからの4年間でも米国に大きな影響力を行使し続け、4年後の大統領選挙にも出馬してくる可能性が高いなかで、実行の遅れは、分断をさらに拡大させることに直結するのではないかと考えられる。今回のバイデン大統領就任演説が、わかりやすくシンプルで明快な言葉で展開されたことは、確実にトランプ支持層を意識してのものであったと思う。もっとも、上記の通り、トランプ支持層に踏み込んで共感を示したり、その主要論点に触れたりすることもなかったなかで、結束を実際にはどのように早期に実現していけるのかの具体策には乏しい就任演説だったのではないかと思う。

4――バイデン政権が対峙する「現実の世界」

このように、「結束×必ずできるという可能性ある世界観」を最大テーマとして、「リンカーンの理想主義」的ストーリー展開となったバイデン大統領の就任演説であるが、バイデン政権がこれからすぐに対峙していかなければならない「現実の世界」には、本当に大きな課題が山積みになっている。

1月6日の連邦議会議事堂への乱入事件を受けてトランプ前大統領への弾劾の動きが民主党内で加速したなかで、バイデン大統領が弾劾自体に静観してきたのは、就任演説で全国民に結束を訴え、それを実行することが求められていることを誰よりも理解していたからに他ならない。民主党側では、トランプ前大統領を二度の弾劾に追い込むことは、その政治生命を絶ち、4年後の大統領就任可能性を排除しておきたいという思惑が大きいものと指摘されている。もっとも、新政権誕生後の重要なタイミングで弾劾の手続きを進めていくことは、すでにある巨大な分断をさらに拡大させ、新政権の重要施策実行を遅らせる可能性もある諸刃の刃ではないだろうか。

南部七州がアメリカ合衆国を脱退したことで始まった南北戦争であるが、トランプ前大統領がバイデン大統領就任式当日に同式には参加せずフロリダに移り、支持者から熱烈な歓迎を受けたことは、当然にトランプ前大統領の戦略の一環だったのではないかと分析される。

トランプ前大統領自身が仮に法的な要因等で次の大統領選挙に出馬しなかったとしても、トランプ支持層はトランプファミリーの中から自らの次期リーダーを担ぎ出す可能性も高いのではないかと考えられる。実際に、議会三誌の一つ『PILITICO』では、1月15日付の「イヴァンカの政治的将来が大きな焦点になっている(Ivanka’s political future comes into sharper focus)」という記事において、トランプ前大統領の資金的な支援者達が同氏の長女であるイヴァンカトランプ氏に政界入りを強く望んでいること、さらにはトランプ前大統領のシニアアドバイザーだったジェイソンミラー氏が「イヴァンカは政治的に強力な存在である(Ivanka is a political powerhouse)」と述べたことなどが紹介されている。

バイデン大統領が就任演説で述べた通り、「意見の相違は必ずある」「意見が違うのが民主主義」というのは事実だろう。南北戦争にも匹敵するような分断に対峙していくためには、ただ単に就任演説で何を述べたかではなく、それを受けて実際に何を実行していけるかが問われることは言うまでもない。だからこそ、バイデン大統領には、「違う意見があることを当然とする」だけではなく、相手側の意見にも耳を傾け、実直に対話を続けていくことこそが求められているのではないかと考えられる。そこまで踏み込んでやっていくことで、バイデン大統領が就任演説の冒頭で述べた「今日は民主主義の日」が真に到来するのではないかと期待するのである。

1月6日の連邦議会議事堂への乱入事件を受けてトランプ前大統領への弾劾の動きが民主党内で加速したなかで、バイデン大統領が弾劾自体に静観してきたのは、就任演説で全国民に結束を訴え、それを実行することが求められていることを誰よりも理解していたからに他ならない。民主党側では、トランプ前大統領を二度の弾劾に追い込むことは、その政治生命を絶ち、4年後の大統領就任可能性を排除しておきたいという思惑が大きいものと指摘されている。もっとも、新政権誕生後の重要なタイミングで弾劾の手続きを進めていくことは、すでにある巨大な分断をさらに拡大させ、新政権の重要施策実行を遅らせる可能性もある諸刃の刃ではないだろうか。

南部七州がアメリカ合衆国を脱退したことで始まった南北戦争であるが、トランプ前大統領がバイデン大統領就任式当日に同式には参加せずフロリダに移り、支持者から熱烈な歓迎を受けたことは、当然にトランプ前大統領の戦略の一環だったのではないかと分析される。

トランプ前大統領自身が仮に法的な要因等で次の大統領選挙に出馬しなかったとしても、トランプ支持層はトランプファミリーの中から自らの次期リーダーを担ぎ出す可能性も高いのではないかと考えられる。実際に、議会三誌の一つ『PILITICO』では、1月15日付の「イヴァンカの政治的将来が大きな焦点になっている(Ivanka’s political future comes into sharper focus)」という記事において、トランプ前大統領の資金的な支援者達が同氏の長女であるイヴァンカトランプ氏に政界入りを強く望んでいること、さらにはトランプ前大統領のシニアアドバイザーだったジェイソンミラー氏が「イヴァンカは政治的に強力な存在である(Ivanka is a political powerhouse)」と述べたことなどが紹介されている。

バイデン大統領が就任演説で述べた通り、「意見の相違は必ずある」「意見が違うのが民主主義」というのは事実だろう。南北戦争にも匹敵するような分断に対峙していくためには、ただ単に就任演説で何を述べたかではなく、それを受けて実際に何を実行していけるかが問われることは言うまでもない。だからこそ、バイデン大統領には、「違う意見があることを当然とする」だけではなく、相手側の意見にも耳を傾け、実直に対話を続けていくことこそが求められているのではないかと考えられる。そこまで踏み込んでやっていくことで、バイデン大統領が就任演説の冒頭で述べた「今日は民主主義の日」が真に到来するのではないかと期待するのである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年02月01日「基礎研レポート」)

関連レポート

- アップルとグーグルのプライバシー対応

- 「データの時代」と「プライバシーの時代」の両立-欧州、米国カリフォルニア州、日本におけるクッキー規制

- 「GAFAの次に来るもの」と「ポストデジタル資本主義」

- 「データの利活用」と「プライバシー重視」を両立させる時代~CES2020『チーフプライバシーオフィサー・ラウンドテーブル:消費者は何を求めているのか?』でアップルとフェイスブックのプライバシー担当役員が語ったこと

- ソフトバンクグループの金融財務戦略

- 「会社の芯から地球環境問題に対峙する」-迫りくる異常気象にビッグ・ピボットせよ-

- デジタルトランスフォーメーションで変貌する海外金融機関と2025年の次世代金融シナリオ

立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授

田中 道昭

田中 道昭のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/07/30 | “DXの勝者”が次に目指しているもの~「デジタル×グリーン×エクイティ」の時代 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2021/02/01 | 米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占う | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/19 | アップルとグーグルのプライバシー対応 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/03 | 「データの時代」と「プライバシーの時代」の両立-欧州、米国カリフォルニア州、日本におけるクッキー規制 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占う】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占うのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!