- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働

データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――データヘルス改革で予定されているサービス

その整備には、大規模なシステム構築が必要であるため、産官学の連携を強化することとなっている。2019年9月には、2017~2018年度に決まった工程表の進捗確認と、2021~2025年度(第2期)に向けた推進計画工程表が公表されている1。

2――2022年度までの集中改革プラン

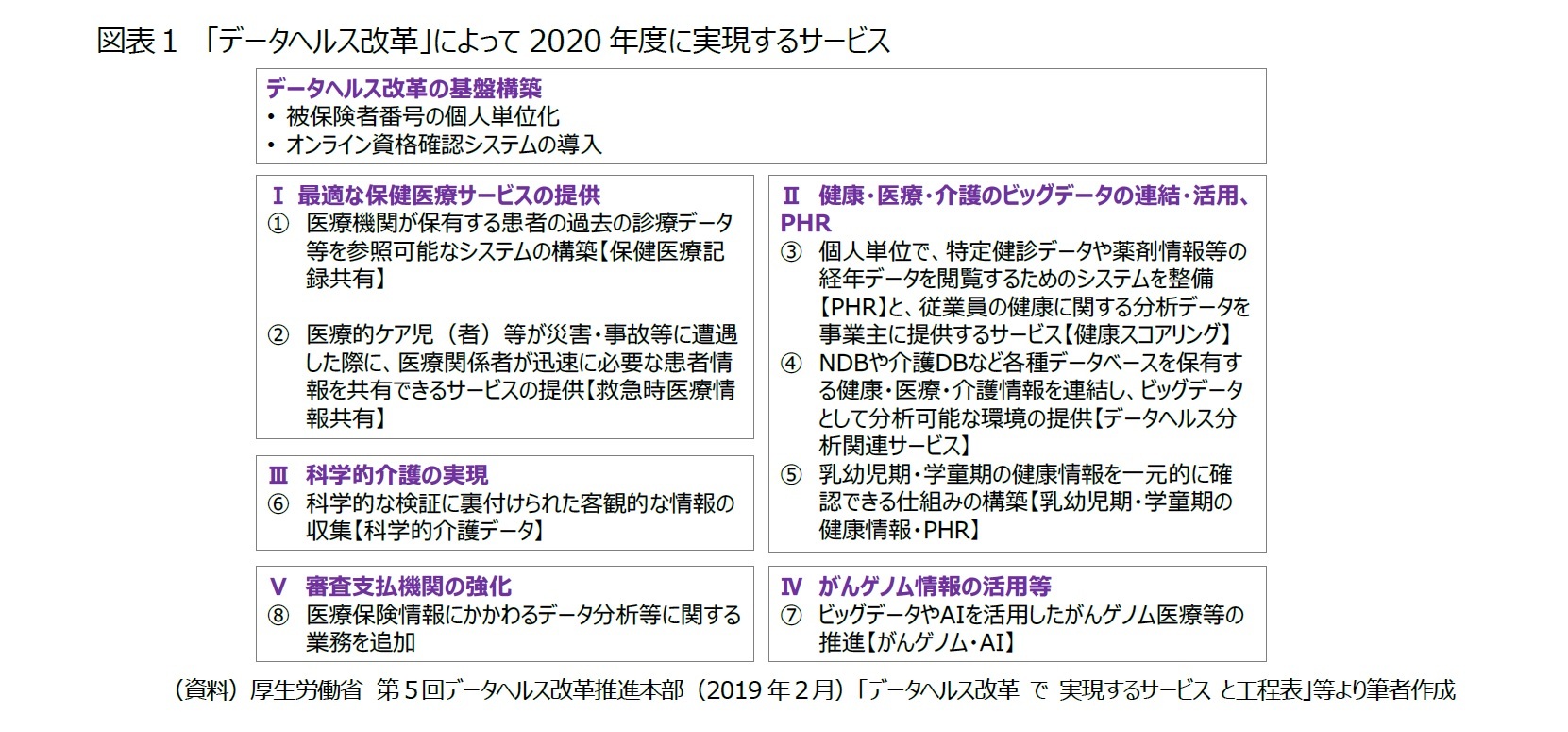

全国どこでも自身の保健医療情報が医師などに安全に共有される仕組みの拡大を目指している。情報共有により、通常時だけでなく、救急や災害時であっても、より適切で迅速な診断や検査、治療等を受けることを可能とすることで、最適な保健医療サービスを提供することを目的とする(図表1で示す「I.最適な保険医療サービスの提供」の①、②)。

提供される情報は、薬剤情報(調剤年月日、医療機関名、薬剤名等)、受診医療機関への照会情報(医療機関名、診療年月日等)、過去の診療歴(手術・放射線治療・画像診断・病理診断・人工透析等一部の処置等)が案としてあがっているが、過去の診療歴や傷病名については、治療を引き継ぐ医療機関にとっては重要な情報であるが、患者本人にも知らされていない情報や知られたくない情報を含むことから、どこまでをどういった形で提供するか議論が重ねられている。

医療機関等による情報の閲覧は、「薬剤情報」「特定健診情報」「医療情報」の区分で、それぞれ患者の同意を取得するものとし、患者が情報を知られたくない場合は、受診の都度、同意の有無を確認するという運用が検討されている。

救急時や災害時には、原則として、マイナンバーカードの顔写真により本人確認をし、同意を得た上で医療情報を閲覧する。マイナンバーカードがない場合は、別の書類で本人確認をし、同意を得た上で、専用端末で、本人の氏名や生年月日等を入力した上で閲覧する。本人の同意が得られる状態でない場合でも、生命及び身体の保護のために必要がある場合は、マイナンバーカードがあれば専用の端末で限られた資格の人が閲覧すること、マイナンバーカードがなければ別の書類で確認すること等が検討されている。

また、医療機関同士の情報ネットワークは、これまで、地域別にいくつかの医療機関が情報を連携しあってきており、地域別に発展してきている。2019年に厚生労働省が調査したところ、地域医療介護総合確保基金及び地域医療再生基金を活用して構築した地域医療情報連携ネットワークは218件となっている。全国版においては、こういったネットワークを踏まえて構築されるが、これまでは地域限定で必要だったからこそ相互に閲覧可能としていた情報であっても、全国に拡張する際には取り扱いの可否を再検討する必要があるといった意見や、連結のための医療情報の標準化が課題となっている。

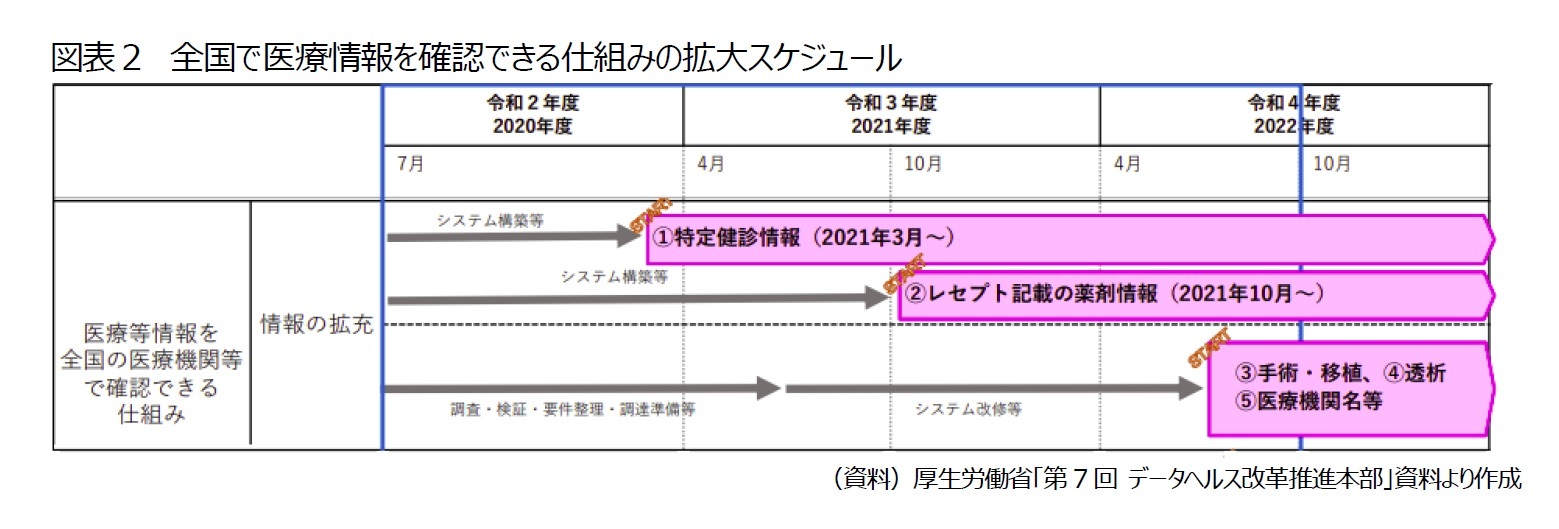

今後の予定としては、2021年3月に「特定健診情報」が、2021年10月に「レセプト記載の薬剤情報」が、2022年度に「診療情報、医療機関名」が集約される予定である。その後も順次、情報を追加するとのことである。

マイナポータルを通じて、自分自身の保健医療情報をPCやスマートフォンから閲覧することができる。ニーズに応じて、民間の健康医療支援サービス等を受けることも可能となる予定である(図表1で示す「II.健康・医療・介護のビッグデータの連結・活用、PHR」の③、④)。

閲覧可能な情報は、診療年月日、医療機関コード、診療実日数、診療行為等回数と点数内訳、食事療法等が案として出ている。病名の取り扱いは検討中である。

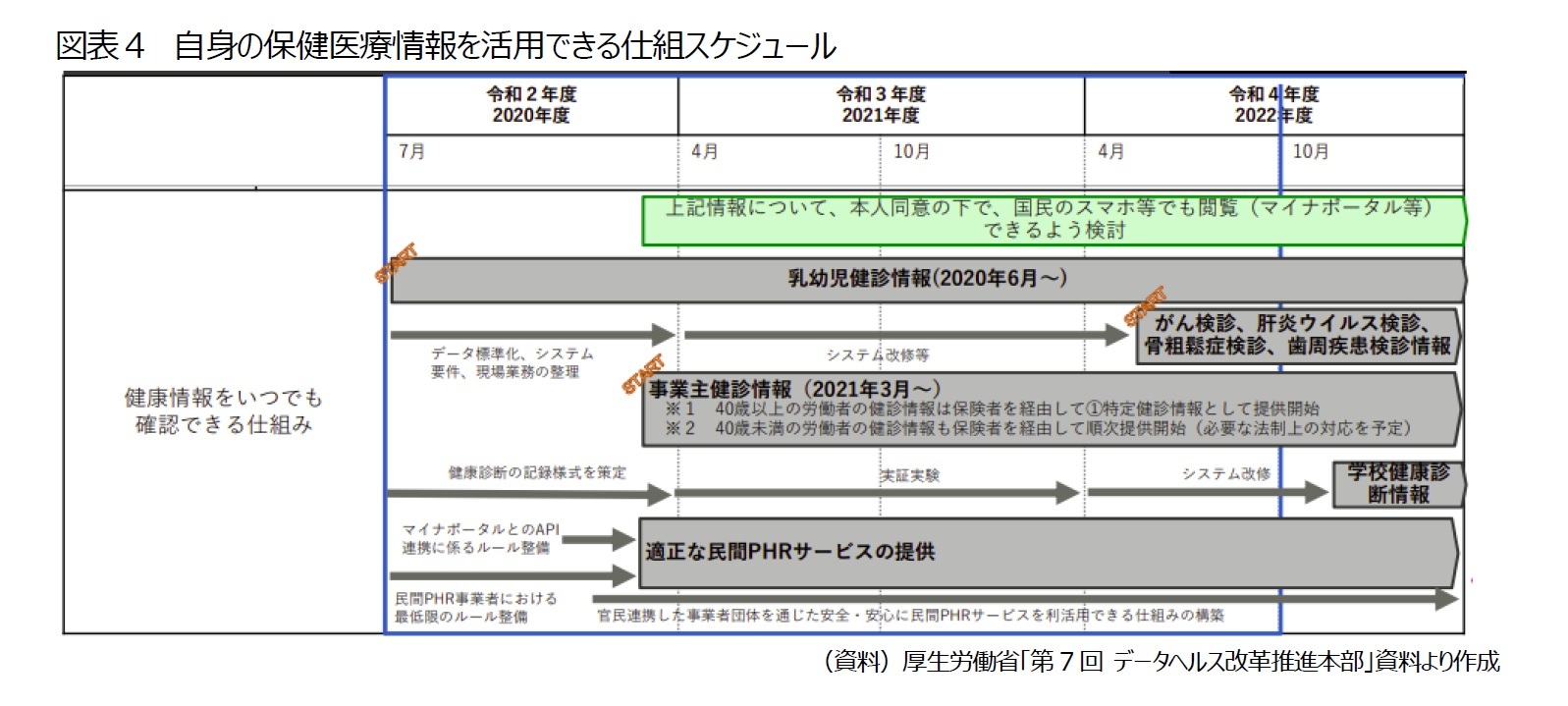

2020年6月より、乳幼児健診情報はすでに搭載されている。2021年3月には、特定健診情報が、2022年度にはがん検診等各種検診情報が、2022年度の後半には学校健診情報が搭載見込みである。40歳未満の健診結果についても準備が整い次第、搭載される見込みである。

3――今後の展開

今回、3つのサービスが集中改革プランとして示されたが、中でも3点目の「自身の保健医療情報を活用できる仕組み(PHR)」は、医療機関にかかっていない人も含めて、すべての人が接することのできる身近なサービスだろう。自分の健診結果や受診歴が集約されることで、利用者が自分の健康に関心を持ち、最終的には健康状態の改善に向けた行動のためのきっかけとしてほしいといった意味があると思われる。

PHRは、健康増進サービスを提供する民間PHR事業者の参入が期待されている分野である。マイナポータルとのAPI連携など、円滑に情報活用できるインフラの整備が行われる予定であり、個人が、自分のニーズに応じて、マイナポータルに搭載されている情報を民間サービスと連携することで、より自分に適した健康サービスを受けられるようにするものである。

民間PHR事業者によるサービスが充実している国は多い。特に、糖尿病、心疾患、禁煙プログラム、メンタルヘルス、がんの通院治療等、次の受診日までの生活をサポートする内容のサービスが多く扱われており、成功事例も多い。おおむね、日常生活において、血圧や血糖値、体重、睡眠情報、運動情報などのバイタルデータのほか、医療データ利用が活発な国では個人から提供された医療情報を活用している。患者は、次の受診までの間にサポートを受けると同時に、民間PHRサービスの利用状況を医療機関に提示することで、医療機関からもより適切な治療を受けることが可能となる等のメリットがあり、医療機関も受診日以外の状況を把握するツールとなる。

このデータヘルス改革の根底には、マイナンバーを使ってこれまでの医療関連データを連結し、閲覧できるようにすることへの国民の理解と、マイナンバーカードの普及という課題がある。現状では、マイナンバーカードの申請は遅れている。マイナポイントの付与施策により申請は増えたが、2020年12月までにおよそ3000万枚の発行にとどまっている。国は、2021年3月末に6000~7000万枚、2023年3月末には全住民が持っていることを目標としているが、かなり遅れている状態だ。マイナンバーカードの申請が少ないのは、手続きの面倒さと、まだ知らないリスクがありそうな不安をぬぐえていないこと、まだカードを作ることで得られるサービスが少なくメリットを感じられないことだろう。

同様に、全国で医療情報を確認できる仕組みができたとしても、情報提供の同意には慎重な患者が多くなる懸念がある。

国が提供する全国で医療情報を確認できる仕組みやPHRシステム、および民間PHR事業者によるサービスが魅力的なものであれば、自分自身の健康情報の利活用に対する抵抗感の払拭やマイナンバーカードの普及が進むきっかけとなるだろう。

(2021年01月26日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!