- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 2020年 年金改革の全体像と次期改革の展望

2020年 年金改革の全体像と次期改革の展望

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 2020年改革の背景

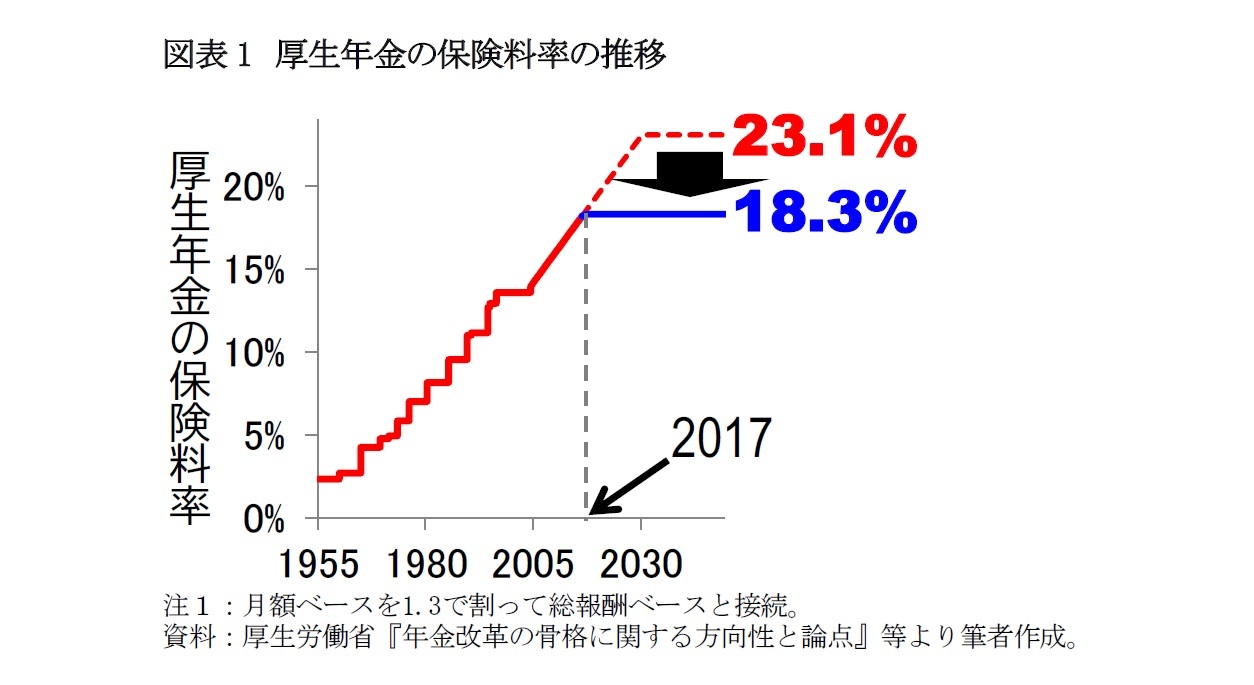

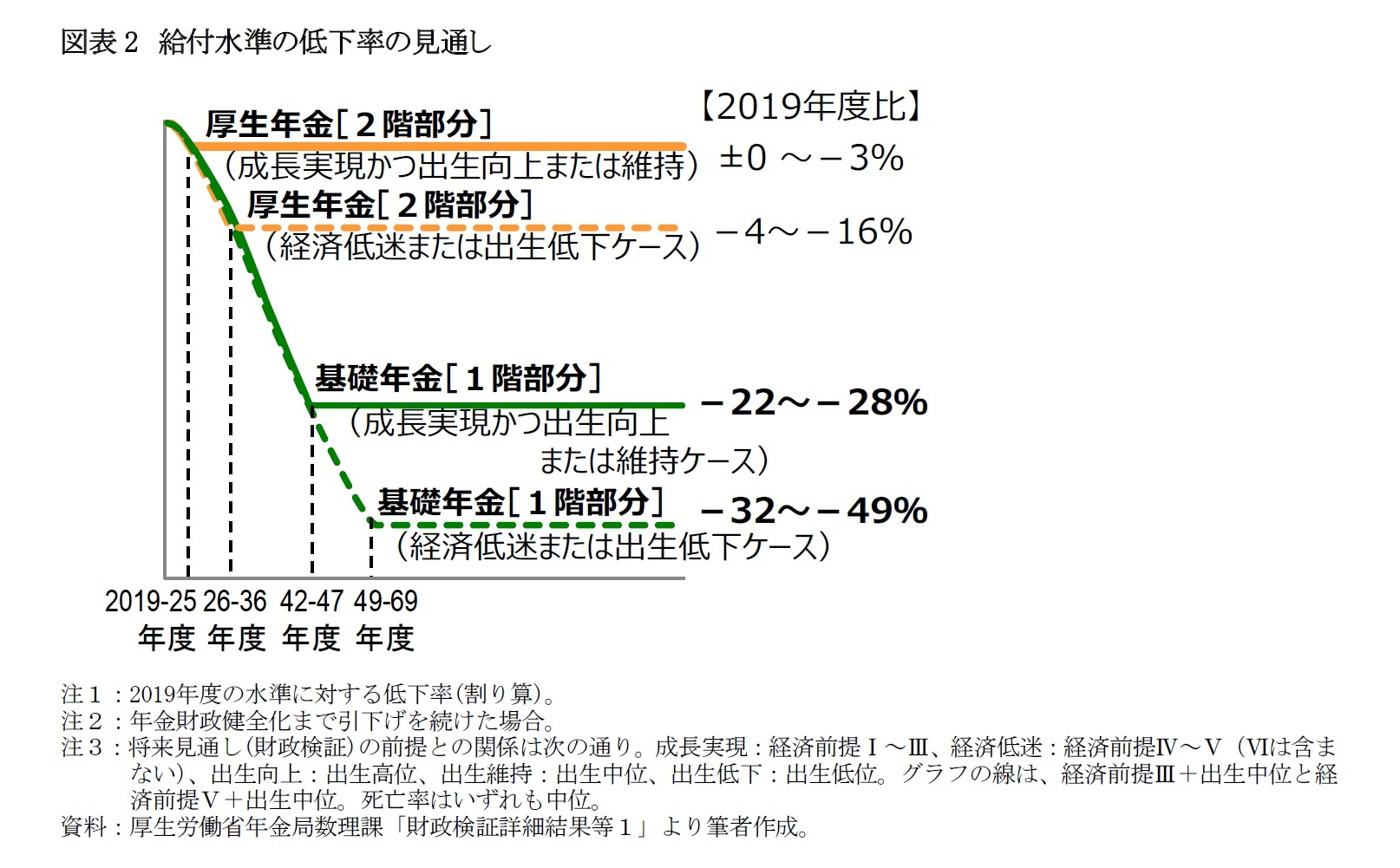

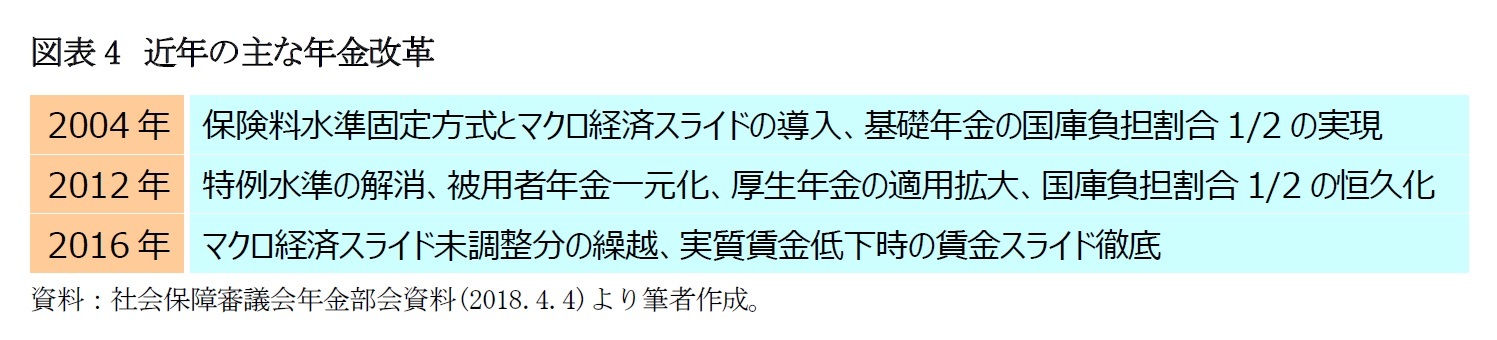

そこで、2004年の改革では、将来の企業や現役世代の負担を考慮して保険料(率)の引上げを2017年に停止し2、その代わりに将来の給付水準を段階的に引き下げて年金財政のバランスを取ることになった。この給付水準を引き下げる仕組みが、「マクロ経済スライド」と呼ばれるものである。この仕組みは年金財政が健全化するまで続くが、年金財政がいつ健全化するかは人口や経済の状況によって変わる。

この傾向は、2009年に公表された将来見通しから示されていた。政府は制度改正を順次実施してきており(図表4)、今回の改正もその延長線上にある。

1 2004年改革までの大まかな流れは、マネックス証券へ寄稿した拙稿「公的年金のタテ(年金財政や世代間バランス)の問題」、および関連する「年金制度と年金問題を、ざっくりと整理」「公的年金のヨコ(世代内のバランス)の問題」を参照。

2 厚生年金の保険料率は18.3%で固定された。国民年金の保険料(額)は2017年度に実質的な引き上げが停止され、以降は賃金上昇率に応じた改定のみが行われている。この改定は、厚生年金において保険料率が固定されても賃金の変動に応じて保険料の金額が変動することに相当する仕組みと言える。

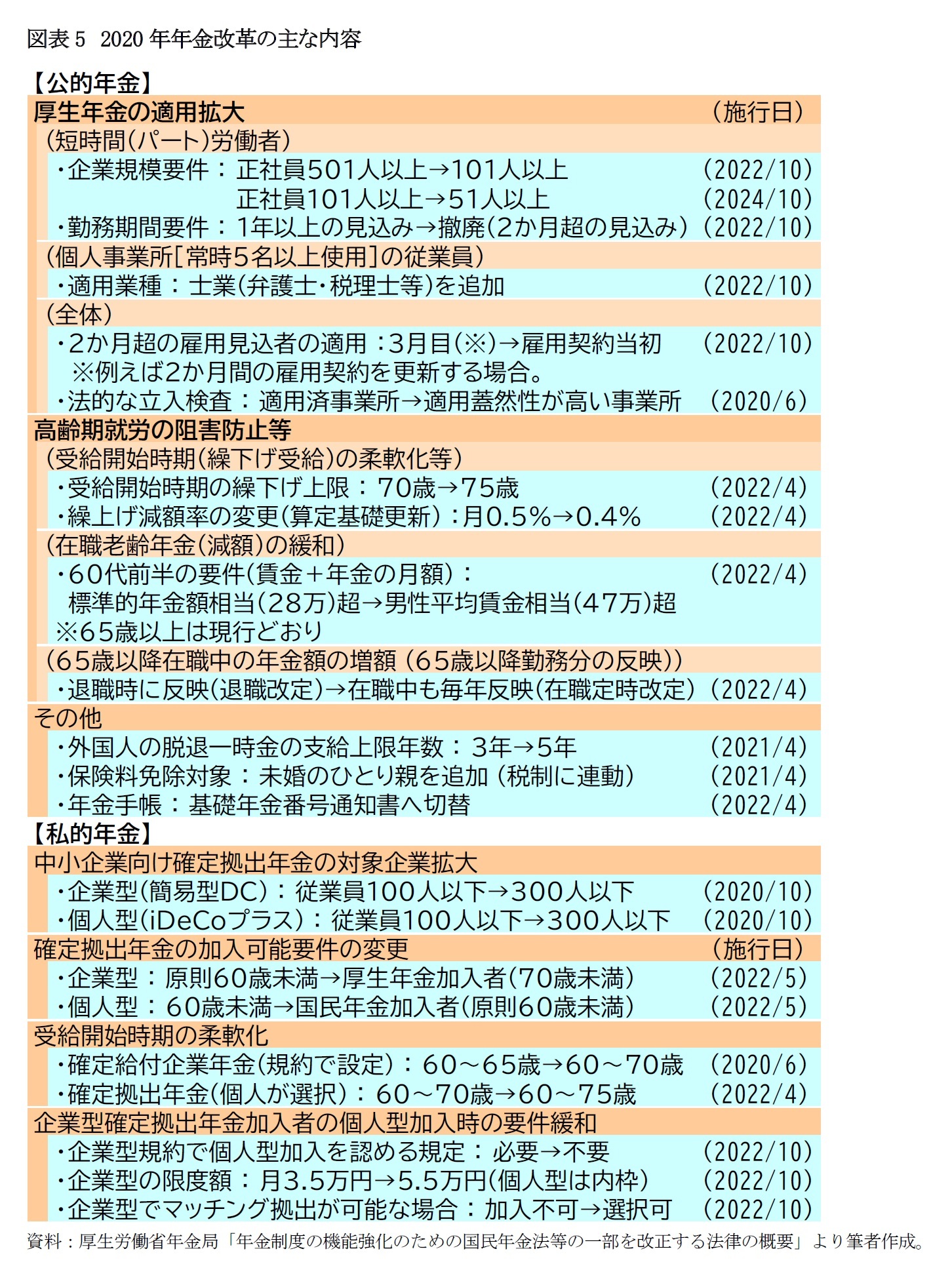

次に、(2)高齢期就労の阻害防止も長年の課題である。特に現在は、就労を延長して年金の受給開始を繰り下げることが、給付水準の低下を補う対策として注目されている。今回の改正には、繰下げ受給の柔軟化や高齢期に就労した場合の年金を充実する見直しが盛り込まれた。

また、公的年金の水準が低下していくため、今後は私的年金(企業年金や個人年金)が重要になる。これは、2019年に話題になった老後資金2000万円問題の火種となった報告書のテーマでもある。しかし現実には、中小企業を中心に企業年金の実施率が低下している。そこで、企業年金の実施率の向上や個人での自助努力を支援するための見直しとして、(3)確定拠出年金等の規制緩和が盛り込まれた。

3 ―― 次期改革の展望

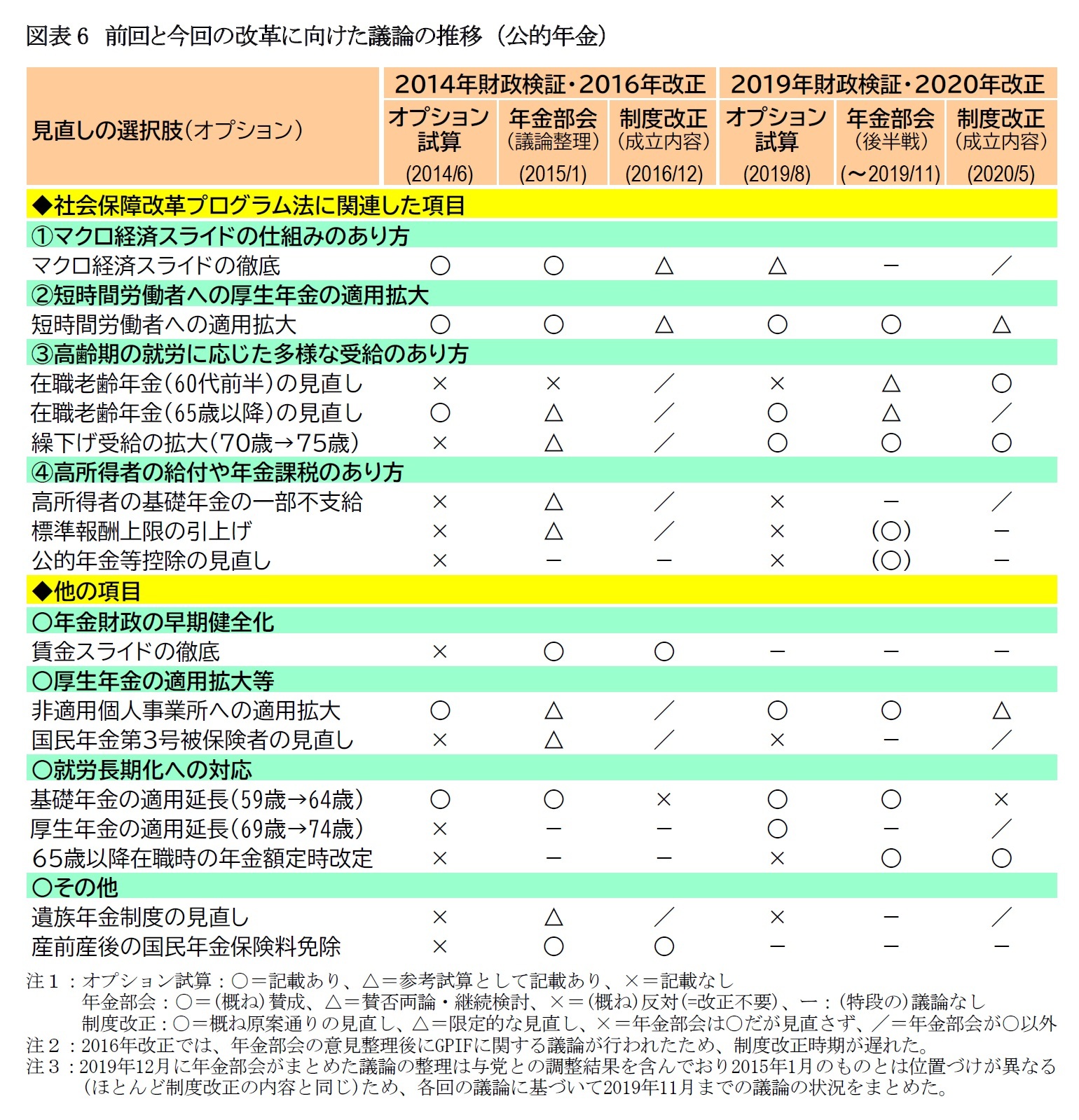

前回(2016年)の改革過程から、5年に1度行われる将来見通しの作成(財政検証)に合わせて、制度改正の議論に資するための試算(オプション試算)が示されるようになり、これを基礎として法案化に向けた議論が進められてきた。しかし、オプション試算の項目はあくまで選択肢(車を購入する際のオプションと同様の意味)であり、オプション試算に盛り込まれた項目が必ず制度改正に盛り込まれるわけではない。逆に、オプション試算に盛り込まれていなかった項目が、制度改正に盛り込まれる場合もある。

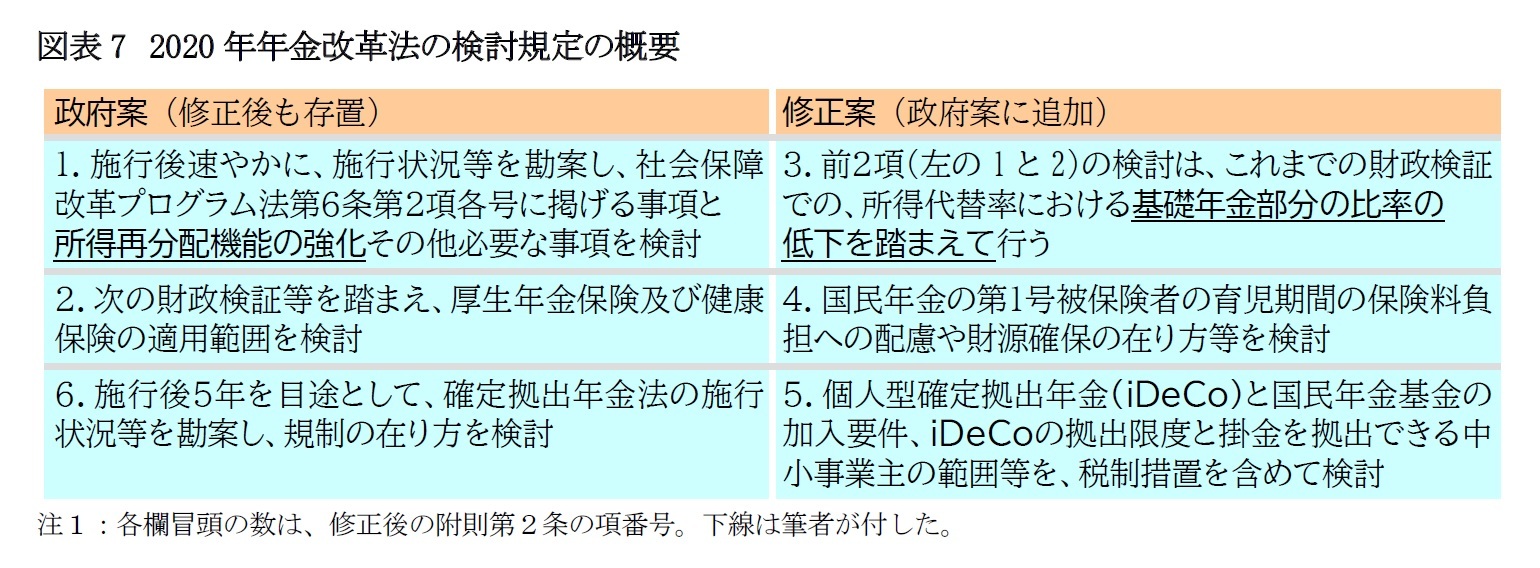

2020年改革には前述の内容が盛り込まれたが、2016年改革後に積み残しの課題となっていたマクロ経済スライドの徹底(常時完全適用)や基礎年金の加入期間延長、65歳以降の在職老齢年金などは、今回も改正に盛り込まれなかった(図表6)。また、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大は、2019年8月のオプション試算には3通り(125万人・325万人・1050万人)の案が盛り込まれていたが、最終的な改正内容は65万人規模の拡大にとどまった。その結果、当初の法案にも3項目の検討規定があったが、国会審議の過程でさらに3項目が追加され(図表7)、政府に検討を求める附帯決議も行われた3。

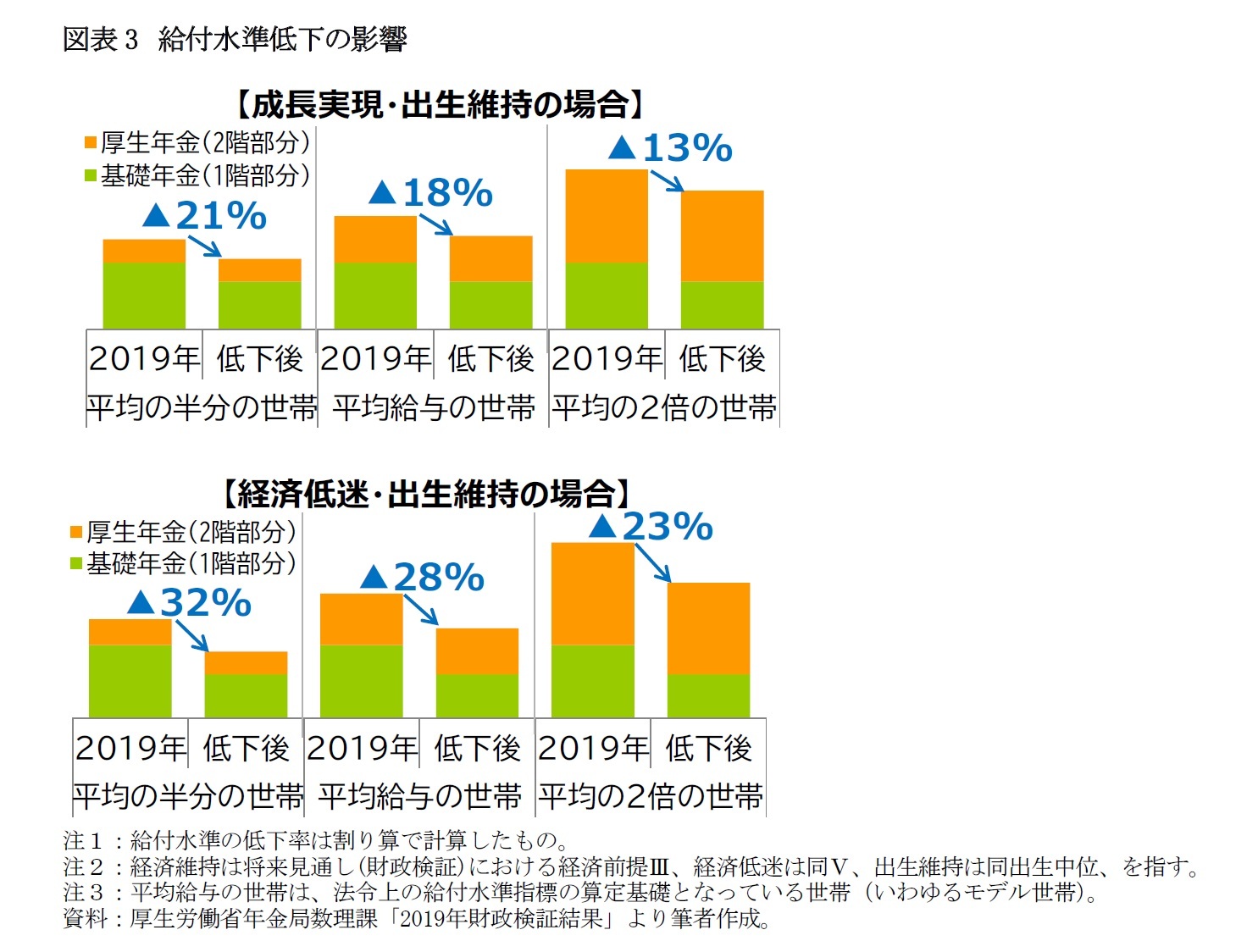

その中でも注目されるのが、検討規定の第1項に盛り込まれた「所得再分配機能の強化」である。これは、図表4で説明した現役時代に給与が少ないほど年金全体の低下率が大きくなる問題、すなわち現行制度を継続した場合に生じる所得再分配機能の低下への対処を求める項目であり、国会で追加された第3項の「基礎年金部分の比率の低下を踏まえて」も同様の主旨である。

この問題への対策の一案として、厚生労働省は2020年12月の社会保障審議会年金数理部会へ新たな試算を示している4。この試算では、基礎年金と厚生年金の削減停止時期が揃うことで再分配機能が維持され、働き方や給与水準、世帯構成に関係なく同じ低下率となっている。具体的な内容はまだ明らかになっていないが、次期改革に向けた大きな論点の1つとなるだろう。

3 附帯決議の概要は、拙稿「年金改革ウォッチ 2020年6月号~ポイント解説:2020年改正法案の修正と付帯決議」を参照。

4 新しい試算の概要は、拙稿「年金改革ウォッチ 2021年1月号~ポイント解説:年金数理部会と厚労省の新たな試算」を参照。

(2021年01月19日「基礎研レポート」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020年 年金改革の全体像と次期改革の展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020年 年金改革の全体像と次期改革の展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!