- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 中国・アジア保険事情 >

- シニア世代が暮らしやすいデジタル社会を(中国)-「健康コード」の‘成功’が広げるデジタル・デバイド

2020年12月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「健康コード」の‘成功’が広げるデジタル・デバイド(情報格差)

14億の人口をかかえる中国で、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えているツールの1つに、「健康コード」が挙げられるであろう。スマートフォンで、本人の移動・行動履歴などから新型コロナウイルス感染の危険度を緑・黄色・赤の3色で示すアプリである。国がとる政治体制や主義は別として、これまでの効果から、多様なデジタル・デバイスを駆使し、国民の移動や行動を管理・統制することが感染拡大の抑制に奏功している点は否めないであろう。

しかし、この‘成功’が、皮肉なことに、シニア世代(60歳以上の高齢者)を社会や慣れ親しんだ生活から一気に疎外してしまうとしたらどうであろうか。つまり、国の施策が、図らずもデジタル・デバイド(情報格差)1を拡大させてしまうという状況だ。

例えば、高齢者の生活の一部である通院の問題。通いなれた病院に行こうとしても、健康コードが必要であるがゆえに、それが緑でなければバスにも地下鉄にも乗れない。病院に着いても事前に診療をネットで予約をしていなければ受付をしてもらえない。治療費の支払いはスマホ決済と言われても、最後まで操作がおぼつかない。病院から帰っても、住んでいるマンションの入り口で健康コードのチェックがある。外出するには、スマホの操作に長けた子女や孫が一緒でないと不便、となると外出も控えかねない。高齢者が単独で行動しようとすると、様々な「入口(ゲート)」で立ち往生してしまう、もしくは拒否されてしまうという状況が社会の関心を集めるようになった。このような現象は、新型コロナ感染拡大期で自宅に籠っていたときよりも、日常の生活を取り戻し始め、出かける機会が増えたアフターコロナの状況下での方が顕著だ。

1 総務省『平成23年版情報通信白書』によると、「デジタル・ディバイドとは、「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差」のことをいう。具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能に関する国内地域格差を示す「地域間デジタル・ディバイド」、身体的・社会的条件(性別、年齢、学歴の有無等)の相違に伴う ICT の利用格差を示す「個人間・集団間デジタル・ディバイド」、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタル・ディバイド」等の観点で論じられることが多い。」としている。2019年の国際連合(UN)による「The Age of Digital Interdependence Report」のように、近年、世界的な協力も重視されている。

しかし、この‘成功’が、皮肉なことに、シニア世代(60歳以上の高齢者)を社会や慣れ親しんだ生活から一気に疎外してしまうとしたらどうであろうか。つまり、国の施策が、図らずもデジタル・デバイド(情報格差)1を拡大させてしまうという状況だ。

例えば、高齢者の生活の一部である通院の問題。通いなれた病院に行こうとしても、健康コードが必要であるがゆえに、それが緑でなければバスにも地下鉄にも乗れない。病院に着いても事前に診療をネットで予約をしていなければ受付をしてもらえない。治療費の支払いはスマホ決済と言われても、最後まで操作がおぼつかない。病院から帰っても、住んでいるマンションの入り口で健康コードのチェックがある。外出するには、スマホの操作に長けた子女や孫が一緒でないと不便、となると外出も控えかねない。高齢者が単独で行動しようとすると、様々な「入口(ゲート)」で立ち往生してしまう、もしくは拒否されてしまうという状況が社会の関心を集めるようになった。このような現象は、新型コロナ感染拡大期で自宅に籠っていたときよりも、日常の生活を取り戻し始め、出かける機会が増えたアフターコロナの状況下での方が顕著だ。

1 総務省『平成23年版情報通信白書』によると、「デジタル・ディバイドとは、「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差」のことをいう。具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能に関する国内地域格差を示す「地域間デジタル・ディバイド」、身体的・社会的条件(性別、年齢、学歴の有無等)の相違に伴う ICT の利用格差を示す「個人間・集団間デジタル・ディバイド」、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタル・ディバイド」等の観点で論じられることが多い。」としている。2019年の国際連合(UN)による「The Age of Digital Interdependence Report」のように、近年、世界的な協力も重視されている。

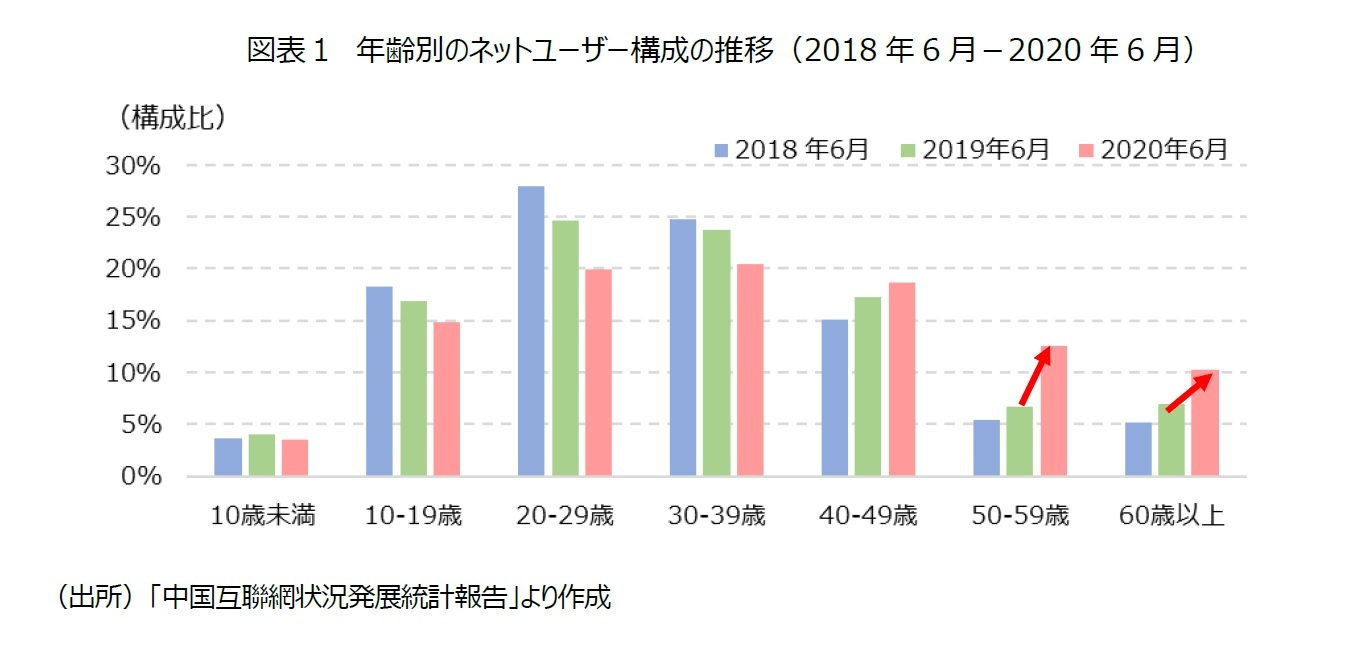

2――新型コロナ感染拡大期を含む2020年前半は、50代のネットユーザーの構成比が前年同期の2倍、60代は1.5倍に急増

上掲のように、中国では新型コロナを契機に、社会やサービスのデジタル化が更に急速に進んでいる。では、それにともなって、高齢者層のネット利用はどのように変化しているのであろうか。

「中国インターネット状況発展統計報告」から、直近3年間のネットユーザーの年齢構成の推移をみると、2020年6月は、1年前と比較して、50代、60代以上のユーザーの構成比が急増していることがわかる(図表1)。2020年6月時点で、30代までの世代が全体の58.6%と全体のおよそ6割を占めているのは、デジタルネイディブ世代であり、そもそも使用率が高い点が挙げられる。直近3年間でみると、構成比として増加しているのは40歳以降のユーザーで、新型コロナ発生以降、50代の構成比は1年前のほぼ2倍、60代以上は1.5倍に急増している。60代以上については、2019年6月時点でネットユーザーの構成割合が6.9%、総人口に対する割合が17.9%(2018年末時点)2であり、その差は11.0ポイントであった。一方、2020年6月では、前者が10.3%、後者が18.1%(2019年末時点)とその差は7.8ポイントまで縮小し、60代以上の高齢者層のネット利用が急速に進んだことがわかる。

「中国インターネット状況発展統計報告」から、直近3年間のネットユーザーの年齢構成の推移をみると、2020年6月は、1年前と比較して、50代、60代以上のユーザーの構成比が急増していることがわかる(図表1)。2020年6月時点で、30代までの世代が全体の58.6%と全体のおよそ6割を占めているのは、デジタルネイディブ世代であり、そもそも使用率が高い点が挙げられる。直近3年間でみると、構成比として増加しているのは40歳以降のユーザーで、新型コロナ発生以降、50代の構成比は1年前のほぼ2倍、60代以上は1.5倍に急増している。60代以上については、2019年6月時点でネットユーザーの構成割合が6.9%、総人口に対する割合が17.9%(2018年末時点)2であり、その差は11.0ポイントであった。一方、2020年6月では、前者が10.3%、後者が18.1%(2019年末時点)とその差は7.8ポイントまで縮小し、60代以上の高齢者層のネット利用が急速に進んだことがわかる。

2020年前半における高齢者のネット利用の増加には、日々の生活のための食品や日用品の購入、決済、健康コードの利用などもあると考えられるが、国が高齢者や医療従事者の二次感染防止のために、慢性疾患など定期的な通院については、オンライン診療やオンライン上での薬の購入・自宅配送を勧めた点もあろう。オンラインでヘルスケア事業を提供する多くのプラットフォーマーは、感染拡大期には慢性疾患の患者向けに無料でサービスを提供するなど、利用を促していた点も挙げられる。

2 中国では60歳以上を高齢者としている。高齢化率は中国国家統計局の発表に基づいている。

2 中国では60歳以上を高齢者としている。高齢化率は中国国家統計局の発表に基づいている。

3――孫とWechatで話せても、ECでの返金手続きなど、操作が少し複雑となると最後までできない

アリババ・グループ傘下のアリ研究院によると、2020年の第三四半期(7~9月)において、60歳以上の高齢者のネット利用率の増加は、全世代の前年同期比の増加率を29.7ポイント上回り、利用率の伸びが最も高かった3。消費金額も直近3年間の平均増加率が20.9%で、10代を中心とする2000年代生まれに次いで2番目に高い増加率となった。

しかし、高齢者の場合、操作の過程で何かしら問題が発生した場合、その問題を放置してしまったために生じる損失金額がそれほど大きくなければ、半数の50%が「めんどう」、「操作できない」として、操作を諦めてしまうという。ネット上の操作において高齢者からの問い合わせで多いのが、返金・商品返送手続き(42%)、商品関連(17%)、配送(16%)、決済(8%)、アカウント関連の操作(5%)などとなっている。高齢者のネット利用が増えたとしてもその利用範囲は限定的で、デジタル・デバイドが大きく緩和されているというわけではないようだ。

このような状況に対して、アリババ・グループは、2018年以降、ネットショッピングのタオバオ上で、家族がアカウントを共有できるようにして、高齢者のサポートを家族間でできるようにした。更に、2019年には、決済機能であるアリペイ上に高齢者がよく使う機能を集約し、文字を大きくして高齢者本人が使いやすいよう工夫したアプリも開発している。また、シニア大学として、スマホの安全な使い方や基礎的な機能の使い方などのレクチャーも実施している。このような取り組みから、2020年上半期は、上掲の高齢者向けアプリへのアクセス数が、前年同期比でおよそ7倍に増加した。アリババは11月26日、「小綿襖プラン4」を発表し、高齢者専用のホットラインの設置や、高齢者が予約をすれば受けられる1対1の使い方のレクチャー(電話)、詐欺被害防止の動画配信など、今後、高齢者へのサポートを更に強化していくとしている。

3 阿里雲「阿里発布《老年人数字生活報告》:一半老年人網購遇難題選択放棄」(2020年10月28日)

4 小綿襖とは、中国で主に冬に着る綿入りの上着。高齢者に寄り添った温もりのあるサービスプランの意。

しかし、高齢者の場合、操作の過程で何かしら問題が発生した場合、その問題を放置してしまったために生じる損失金額がそれほど大きくなければ、半数の50%が「めんどう」、「操作できない」として、操作を諦めてしまうという。ネット上の操作において高齢者からの問い合わせで多いのが、返金・商品返送手続き(42%)、商品関連(17%)、配送(16%)、決済(8%)、アカウント関連の操作(5%)などとなっている。高齢者のネット利用が増えたとしてもその利用範囲は限定的で、デジタル・デバイドが大きく緩和されているというわけではないようだ。

このような状況に対して、アリババ・グループは、2018年以降、ネットショッピングのタオバオ上で、家族がアカウントを共有できるようにして、高齢者のサポートを家族間でできるようにした。更に、2019年には、決済機能であるアリペイ上に高齢者がよく使う機能を集約し、文字を大きくして高齢者本人が使いやすいよう工夫したアプリも開発している。また、シニア大学として、スマホの安全な使い方や基礎的な機能の使い方などのレクチャーも実施している。このような取り組みから、2020年上半期は、上掲の高齢者向けアプリへのアクセス数が、前年同期比でおよそ7倍に増加した。アリババは11月26日、「小綿襖プラン4」を発表し、高齢者専用のホットラインの設置や、高齢者が予約をすれば受けられる1対1の使い方のレクチャー(電話)、詐欺被害防止の動画配信など、今後、高齢者へのサポートを更に強化していくとしている。

3 阿里雲「阿里発布《老年人数字生活報告》:一半老年人網購遇難題選択放棄」(2020年10月28日)

4 小綿襖とは、中国で主に冬に着る綿入りの上着。高齢者に寄り添った温もりのあるサービスプランの意。

4――国も乗り出した、高齢者を包摂するデジタル社会の構築

民間の上掲の動きに対して、国も、11月24日、「高齢者のスマート技術の活用が困難であることを適切に解決するための方案」を発出し、デジタル・デバイドの緩和に向けて動くことを示している。

基本方針は、高齢者のために、既存の‘人’を介したサービスを一定程度維持しつつ、段階的にオンラインサービスとの融合をはかっていくというものである。計画としては、2021年までに、外出(交通機関)、診察、消費、娯楽、行政手続きといった高齢者の利用が高い分野について、日常的にオンラインサービスを利用できるよう取り組むとしている。更に、2022年までには、高齢者の円滑なオンラインサービスの利用率を更に引き上げるべく、デジタル・デバイドの解決に向けた基本的な体制を整えるとした。

例えば、重点分野のうち、「診察」については、診察予約の多様化をはかり、オンラインでの予約のみならず、電話、病院の窓口での受付を維持し、家族や友人、家庭医など代理による予約も可能とするとしている。また、医療費の支払いについては現金での支払いを維持し、窓口での人による問い合わせ対応なども残すよう指示している。一方、オンライン診療や問診については、手続きのフローを簡略化し、音声での案内や問い合わせができるように工夫をするよう求めている。一方、高齢者の日常的な健康管理については、健康アプリもさることながら、居住地域や家庭医、家族による見守りを強化し、健康状況のモニタリングや薬の配達など、地域を巻き込んだ取り組みを行うよう指示している。

国がデジタル社会の構築を強く推進すれば、その歪みは情報弱者であるシニア世代に表われる。その歪みをITのみではなく、高齢者が慣れ親しんだ地域や人を介した既存のサービスというアナログな方法と掛け合わせて解決するのが重要であろう。高齢者はネット上で薬や、健康食品、生鮮食品といった生活用品の購入に加えて、孫や子供向けの商品購入も多いという。民間の事業者側としても、高齢者向けの消費市場とそれに付帯する孫向け消費市場といった需要の掘り起こしも期待できる。

ただし、当のシニア世代が本当に必要としているサポートは、アプリの分かりやすさや使いやすさではないのかもしれない。アリババのコールセンターで、丁寧なサポートをしてくれるオペレーターに対して、高齢者から最も多く寄せられた言葉が、「私の子供があなたみたいに我慢強ければよかったのに」らしい5。本当は、この言葉が一番真理を突いているのであろう。

5 脚注3参照。

基本方針は、高齢者のために、既存の‘人’を介したサービスを一定程度維持しつつ、段階的にオンラインサービスとの融合をはかっていくというものである。計画としては、2021年までに、外出(交通機関)、診察、消費、娯楽、行政手続きといった高齢者の利用が高い分野について、日常的にオンラインサービスを利用できるよう取り組むとしている。更に、2022年までには、高齢者の円滑なオンラインサービスの利用率を更に引き上げるべく、デジタル・デバイドの解決に向けた基本的な体制を整えるとした。

例えば、重点分野のうち、「診察」については、診察予約の多様化をはかり、オンラインでの予約のみならず、電話、病院の窓口での受付を維持し、家族や友人、家庭医など代理による予約も可能とするとしている。また、医療費の支払いについては現金での支払いを維持し、窓口での人による問い合わせ対応なども残すよう指示している。一方、オンライン診療や問診については、手続きのフローを簡略化し、音声での案内や問い合わせができるように工夫をするよう求めている。一方、高齢者の日常的な健康管理については、健康アプリもさることながら、居住地域や家庭医、家族による見守りを強化し、健康状況のモニタリングや薬の配達など、地域を巻き込んだ取り組みを行うよう指示している。

国がデジタル社会の構築を強く推進すれば、その歪みは情報弱者であるシニア世代に表われる。その歪みをITのみではなく、高齢者が慣れ親しんだ地域や人を介した既存のサービスというアナログな方法と掛け合わせて解決するのが重要であろう。高齢者はネット上で薬や、健康食品、生鮮食品といった生活用品の購入に加えて、孫や子供向けの商品購入も多いという。民間の事業者側としても、高齢者向けの消費市場とそれに付帯する孫向け消費市場といった需要の掘り起こしも期待できる。

ただし、当のシニア世代が本当に必要としているサポートは、アプリの分かりやすさや使いやすさではないのかもしれない。アリババのコールセンターで、丁寧なサポートをしてくれるオペレーターに対して、高齢者から最も多く寄せられた言葉が、「私の子供があなたみたいに我慢強ければよかったのに」らしい5。本当は、この言葉が一番真理を突いているのであろう。

5 脚注3参照。

(2020年12月18日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【シニア世代が暮らしやすいデジタル社会を(中国)-「健康コード」の‘成功’が広げるデジタル・デバイド】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

シニア世代が暮らしやすいデジタル社会を(中国)-「健康コード」の‘成功’が広げるデジタル・デバイドのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!