- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- コロナ禍で多様化する「住まい選び」の基準

2020年12月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

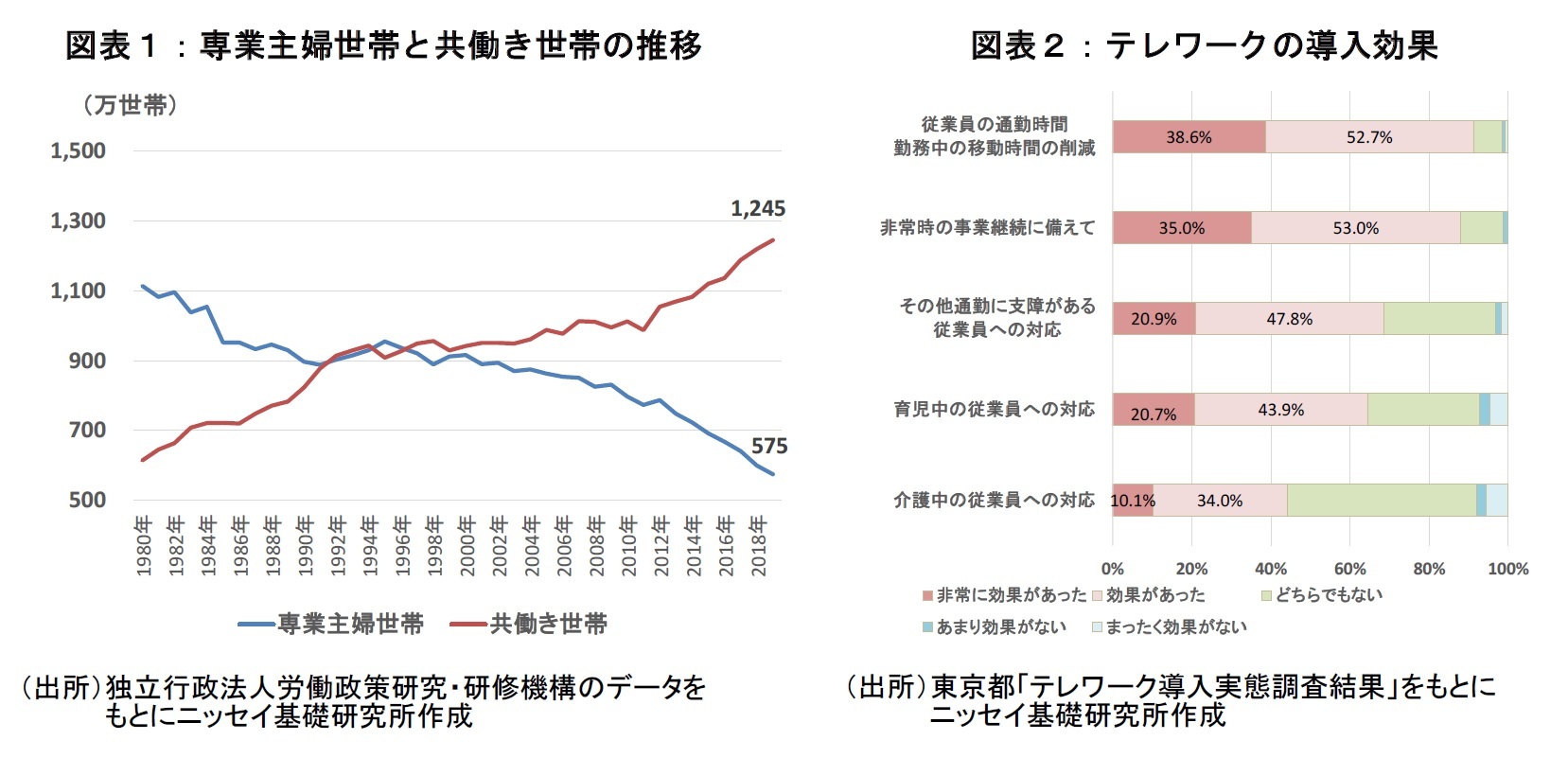

「住まい選び」において、「働く場所」は重要な判断基準であった。独立行政法人労働政策研究・研修機構によれば、専業主婦世帯は、2019年に575万世帯まで減少したのに対し、共働き世帯は1,245万世帯と、専業主婦世帯の2倍以上にまで増加している(図表1)。保育園等の送迎を行うためなどの理由により、「働く場所」の近い場所に住むこと(短い通勤時間)を望む世帯が増加したことで、「住まい選び」における交通利便性の優先度が高まっていた。

しかし今、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、大手企業を中心に急速にテレワーク等による「在宅勤務」が普及し、「働く場所」に変化が生じてきている。東京都「テレワーク導入実態調査結果」によれば、テレワーク導入率は、令和元年度の25%から令和2年度には58%に達した。公益財団法人日本生産性本部「第3回 働く人の意識に関する調査」によれば、コロナ禍収束後もテレワークを行いたいとの回答が約7割を占める。家族との時間が増えた等のメリットから、今後もテレワークを中心としたワークスタイルを希望する人が多いようだ。

企業は、高齢化の進展に伴い、高齢者および女性就業者の雇用増加や、介護離職の防止に積極的に取り組むことが一層求められる。上記の東京都の調査でも、「テレワークの導入効果」として、通勤時間の削減や非常時の事業継続とともに、育児・介護対応等で効果があったとなっている(図表2)。こうした観点からも、今後は「在宅勤務」と「オフィス勤務」を組み合わせた働き方が定着していくことになりそうだ。

しかし今、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、大手企業を中心に急速にテレワーク等による「在宅勤務」が普及し、「働く場所」に変化が生じてきている。東京都「テレワーク導入実態調査結果」によれば、テレワーク導入率は、令和元年度の25%から令和2年度には58%に達した。公益財団法人日本生産性本部「第3回 働く人の意識に関する調査」によれば、コロナ禍収束後もテレワークを行いたいとの回答が約7割を占める。家族との時間が増えた等のメリットから、今後もテレワークを中心としたワークスタイルを希望する人が多いようだ。

企業は、高齢化の進展に伴い、高齢者および女性就業者の雇用増加や、介護離職の防止に積極的に取り組むことが一層求められる。上記の東京都の調査でも、「テレワークの導入効果」として、通勤時間の削減や非常時の事業継続とともに、育児・介護対応等で効果があったとなっている(図表2)。こうした観点からも、今後は「在宅勤務」と「オフィス勤務」を組み合わせた働き方が定着していくことになりそうだ。

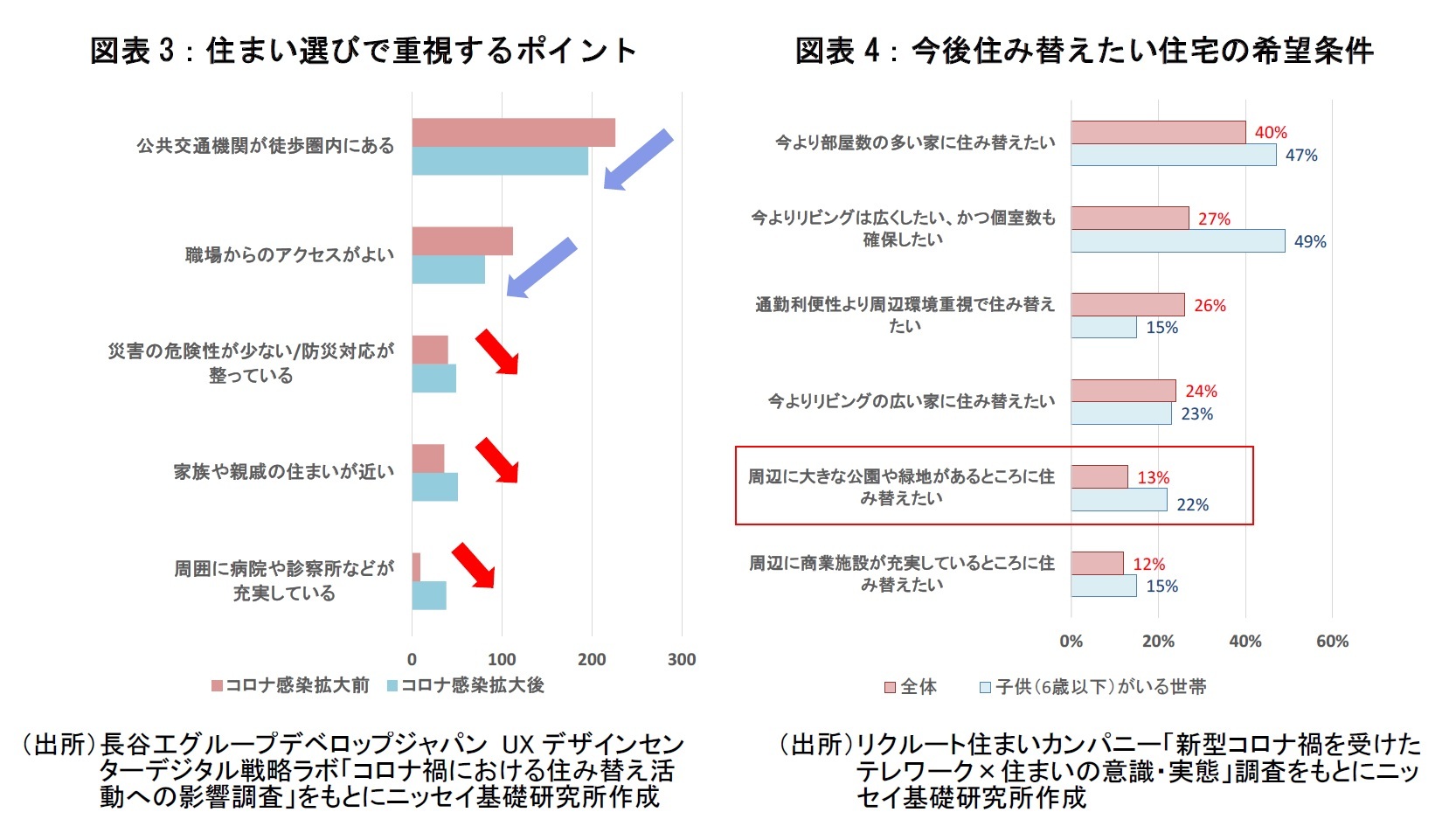

こうした「働く場所」の変化に伴い、「住まい選び」の判断基準も変わりつつある。長谷工グループデベロップジャパン「コロナ禍における住み替え活動への影響調査」によれば、「住まい選びで重視するポイント」で、新型コロナウィルスの感染拡大後、交通利便性を重視する意見が減少した一方で、「安全」(災害・病気)などへの意識が高まった(図表3)。

また、内閣府「新型コロナウィルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によれば、「コロナウィルス感染拡大前と比べて、重要性を意識するようになったこと」について、「家族」との回答は約5割、「社会とのつながり」との回答は約4割を占めたのに対し、「仕事」との回答は約2割に留まった。今後は、「家族との時間」や「社会とのつながり」の充実を目的とした「住まい選び」を行う消費者も増えるのではないだろうか。

例えば、「自然豊かな環境」や「地域コミュニティ」等が「住まい選び」の判断基準として再認識される可能性がある。リクルート住まいカンパニー「新型コロナ禍を受けたテレワーク×住まいの意識・実態」調査によれば、「今後住み替えたい住宅の希望条件」として、「周辺に大きな公園や緑地があるところに住みかえたい」との回答が13%を占め、「6歳以下の子供を持つ世帯」に限定すると、22%に達している(図表4)。

「在宅勤務」により通勤時間の削減が可能になったことで、今後、交通利便性を重視する傾向が弱まり、多様な価値基準による「住まい選び」が広がる可能性がある。CBRE「新型コロナウイルスの感染拡大が不動産投資市場に及ぼした影響に関する調査」によれば、「投資対象として魅力的なアセットタイプ」について、「物流施設」(33%)との回答が最も多く、次いで「住宅」(32%)との回答が多かった。現在、投資家の関心が「住宅」に集まっているが、不動産投資の際には、人々の「住まい選び」の変化にも留意する必要がありそうだ。

また、内閣府「新型コロナウィルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によれば、「コロナウィルス感染拡大前と比べて、重要性を意識するようになったこと」について、「家族」との回答は約5割、「社会とのつながり」との回答は約4割を占めたのに対し、「仕事」との回答は約2割に留まった。今後は、「家族との時間」や「社会とのつながり」の充実を目的とした「住まい選び」を行う消費者も増えるのではないだろうか。

例えば、「自然豊かな環境」や「地域コミュニティ」等が「住まい選び」の判断基準として再認識される可能性がある。リクルート住まいカンパニー「新型コロナ禍を受けたテレワーク×住まいの意識・実態」調査によれば、「今後住み替えたい住宅の希望条件」として、「周辺に大きな公園や緑地があるところに住みかえたい」との回答が13%を占め、「6歳以下の子供を持つ世帯」に限定すると、22%に達している(図表4)。

「在宅勤務」により通勤時間の削減が可能になったことで、今後、交通利便性を重視する傾向が弱まり、多様な価値基準による「住まい選び」が広がる可能性がある。CBRE「新型コロナウイルスの感染拡大が不動産投資市場に及ぼした影響に関する調査」によれば、「投資対象として魅力的なアセットタイプ」について、「物流施設」(33%)との回答が最も多く、次いで「住宅」(32%)との回答が多かった。現在、投資家の関心が「住宅」に集まっているが、不動産投資の際には、人々の「住まい選び」の変化にも留意する必要がありそうだ。

(2020年12月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1861

経歴

- 【職歴】

2007年 住信基礎研究所(現 三井住友トラスト基礎研究所)

2018年 ニッセイ基礎研究所

2025年7月より現職

【加入団体等】

一般社団法人不動産証券化協会資格教育小委員会分科会委員(2020年度~)

吉田 資のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/29 | 「東京都心部Aクラスビル市場」の現況と見通し(2025年9月時点) | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/24 | 地方に芽吹く起業の「ホットスポット」~東京圏一極集中は是正されるか | 吉田 資 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 外国人が支える人口動態~多言語対応等の居住支援が喫緊の課題 | 吉田 資 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍で多様化する「住まい選び」の基準】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍で多様化する「住まい選び」の基準のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!