- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- アジアデジタル共通通貨の発行方法・手順および検討課題について

アジアデジタル共通通貨の発行方法・手順および検討課題について

国際協力機構専門家 アジア開発銀行コンサルタント 乾 泰司

大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘

伊藤忠商事理事 石田 護

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【別添】国際機関(例えばAMRO)による分散台帳技術(DLT)を活用した ACU債を発行について

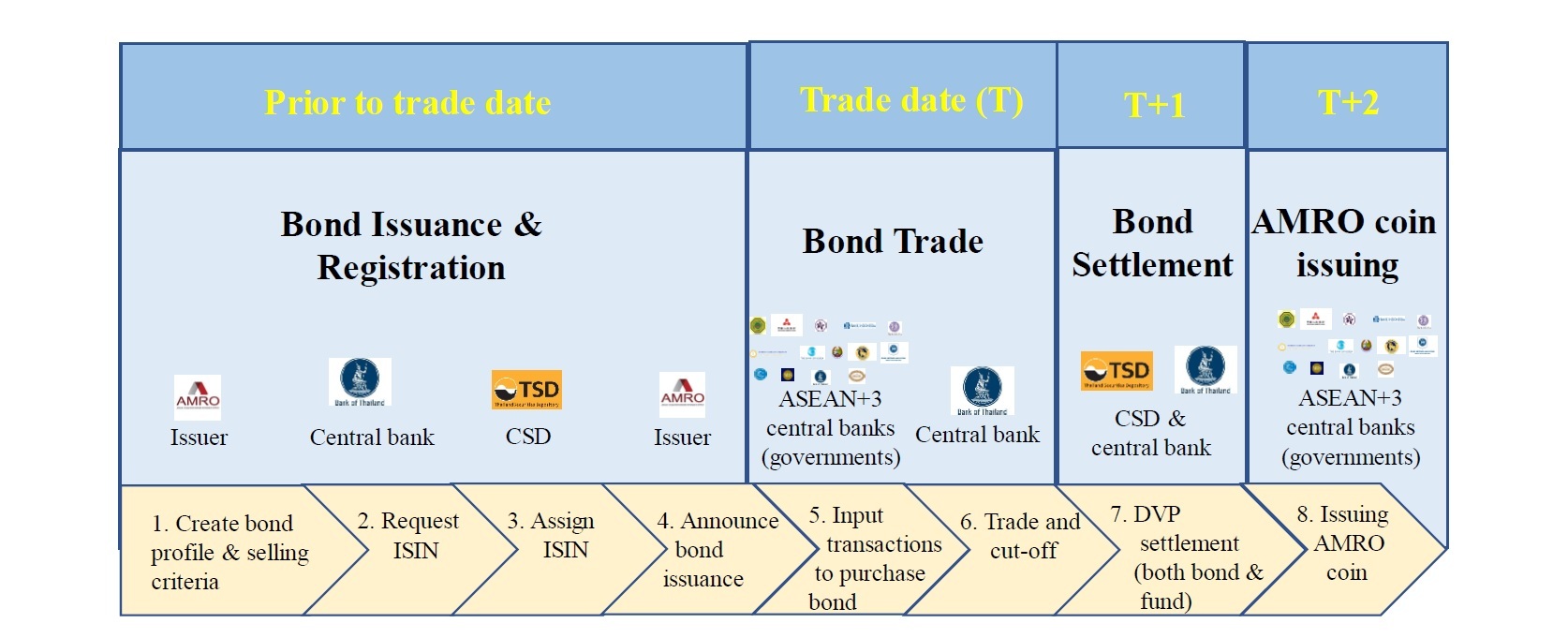

ii) タイ中銀が国際証券コード(ISIN: International Securities Identification Number)の付番をタイの証券付番機関(NNA)であるTSDに要求する。

iii) TSD(NNA)がISINを付番する。

iv) 国際機関(例えばAMRO)がACU債の発行を公表する。

v) ASEAN+3の中央銀行(ないしは政府機関)がACU債購入のための手続き(データ入力等)を行う。

vi) 国際機関(例えばAMRO)がACU債の販売を終える。

vii) CSDおよびRTGSシステムにおいてACU債購入のDVP決済を行う。

viii) 各国/エコノミーの中央銀行(ないしは政府機関)が、購入したACU債をベースとしてADCC/AMROコインを発行する。ADCC/AMROコインを発行する額としては、例えば購入したACU債比どの程度(例えば200%)まで発行可能といったことについて合意する必要。

ASEAN+3の他の国/エコノミーにおいても、登録機関の役割を何処が担うかなどについては国/エコノミーにより違いがあるものの、基本的な構成・事務の流れは同じと言える。

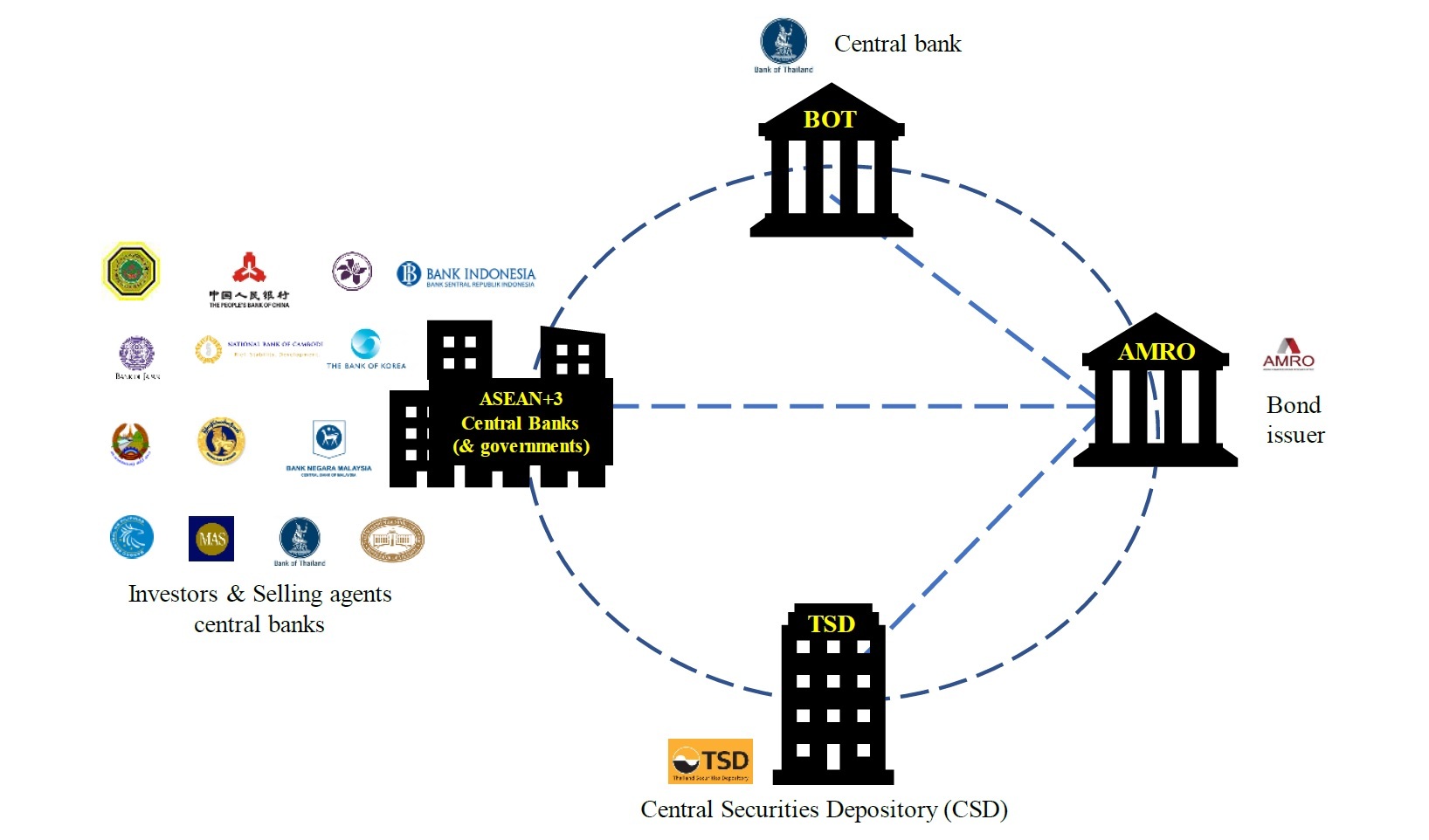

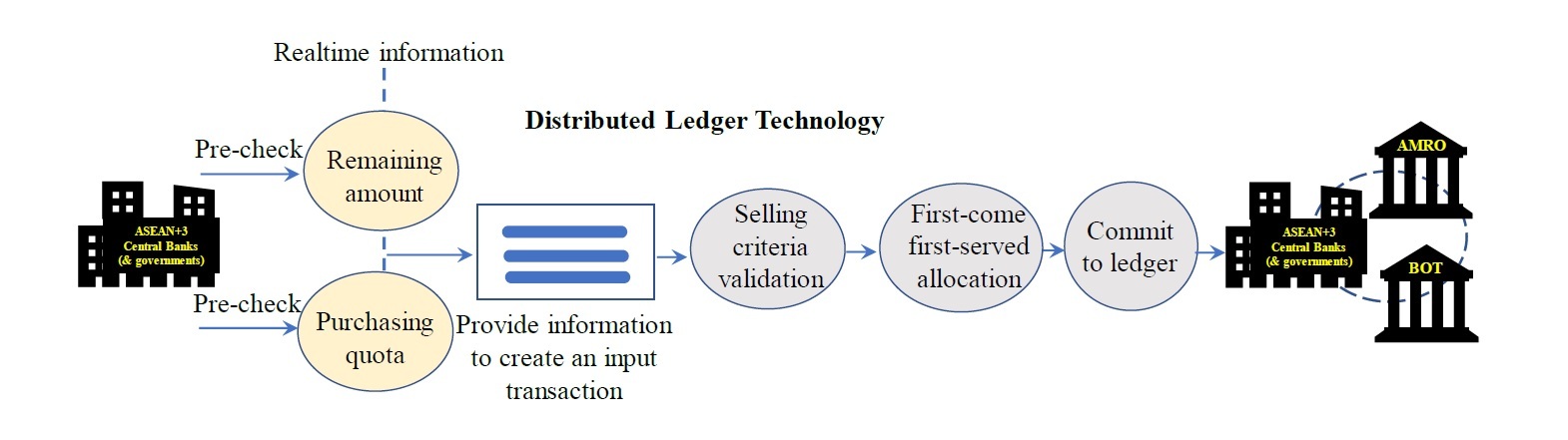

DLTを活用したACU債発行のイメージを示すと次の通り。

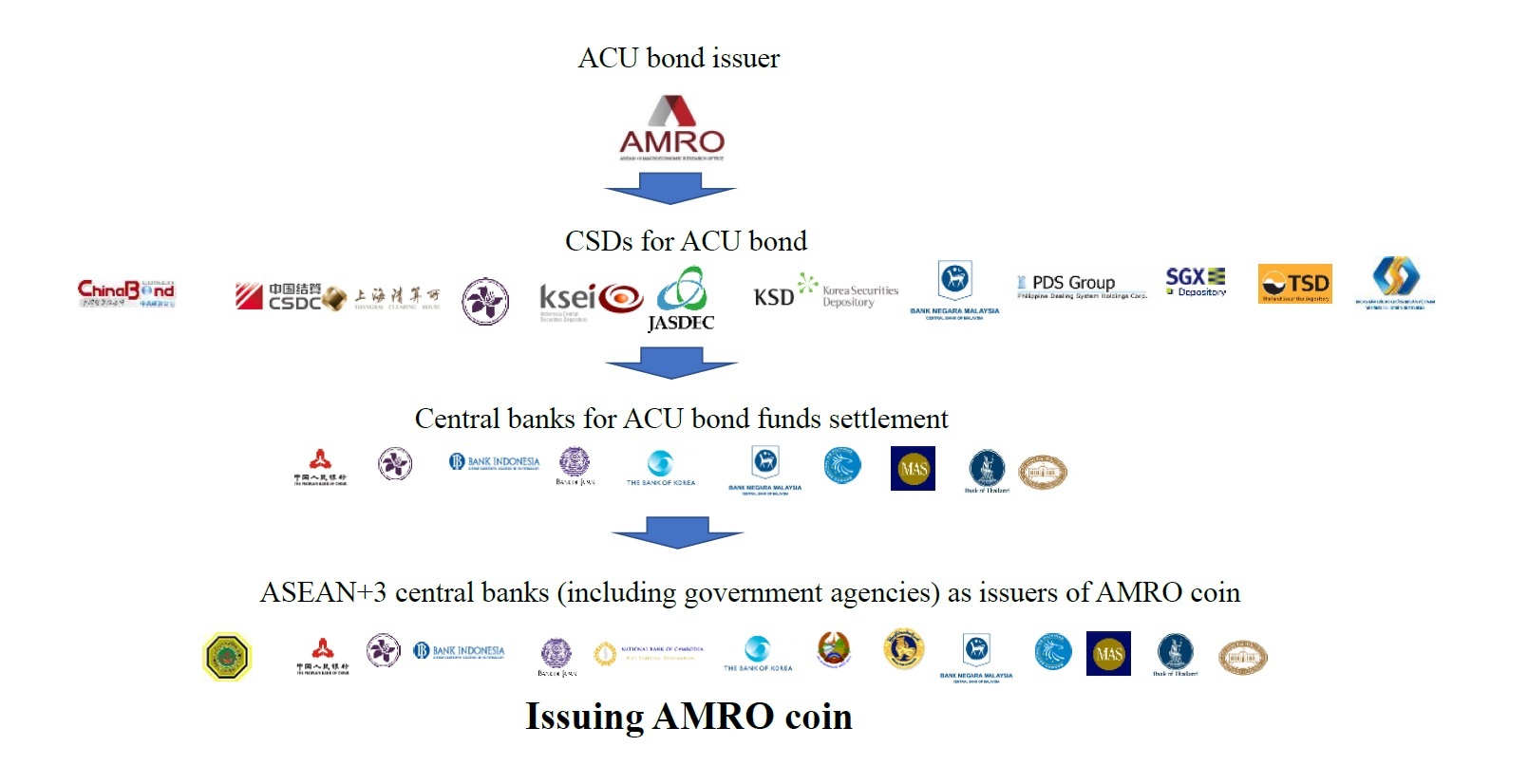

ASEAN+3の中央銀行(ないしは政府機関)によるACU債の発行・購入は、タイだけでなくASEAN+3では、社債の発行が可能な10ヵ国/エコノミー(中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)でも取扱い可能である。また、ACU債は、ASEAN+3の全ての国/エコノミーの中央銀行(ないしは政府機関)が購入することが可能であり、ACU債を基にADCC/AMROコインを発行することが可能となる。保有するACU債をもとにどの程度のADCC/AMROコインが発行できるかは、今後の議論による。ADCC/AMROコインの発行に至るイメージを示すと次のとおり。

36 ACU債の登録については、国/エコノミーにより異なり、日本の場合には、ACU債は、登録債とはせずに、証券保管振替機構(JASDEC)を振替機関とする一般振替制度に従う一般債と位置付け、JASDECの振替口座簿に記録される残高の増減記録の仕組みによって権利の移転を行うこととする。

37 Hyperledger Fabricにおいて、取引における限度額のチェックなどのプログラムをチェーンコードと呼んでおり、一般的な分散台帳技術では、スマートコントラクトとも呼ばれている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年10月05日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アジアデジタル共通通貨の発行方法・手順および検討課題について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アジアデジタル共通通貨の発行方法・手順および検討課題についてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!