- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- アフターコロナの消費者像-「デジタル消費」の加速と、「所有より利用」の揺り戻しも

コラム

2020年04月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

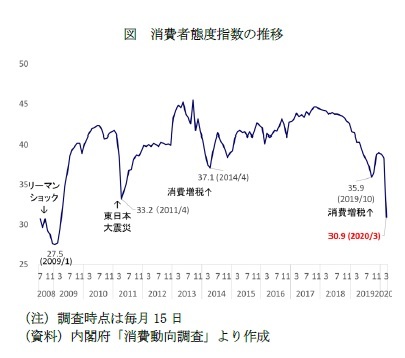

1――消費者心理の現状~東日本大震災直後の水準を下回る、消費者行動の基本である「移動」が制限

新型コロナの個人消費への影響は甚大だ。

新型コロナの個人消費への影響は甚大だ。すでに3月中旬の時点で、消費者心理は東日本大震災直後の状況を下回った(図)。今後は、比較可能な1982年以降の調査結果で最低値を記したリーマンショック後の水準すら下回る可能性がある。

消費者行動の基本は、使える「お金」や「時間」があること、そして「移動」できることだ。

現在の消費の落ち込みは、何よりも人の「移動」が制限されたことで生じている。「移動」制限によって仕事ができなくなり、「お金」にも深刻な影響が及んでいる。

当初、今回の事態は災害時とは異なり、「移動」制限が解除されれば、戻りが早いのではないかとも見られていた。しかし、終息には数年を要するという見方もあり、事態の長期化は予断を許さない。

2――消費者行動の現状~「デジタル消費」「サブスク」「つながり」「モノよりサービス」

外出自粛で「移動」が制限される中、今、消費者ではネット通販や外食の宅配、オンラインサービスなどの需要が増している。また、宅配サービスではキャッシュレス決済の利用が増えているだろう。

オンラインサービスでは、巣ごもり生活を少しでも充実させるために、動画配信サービスや電子書籍、フィットネスクラブやヨガ教室、英会話教室のほか、休校が長引く子どものために通信教育関連サービスなどが人気と聞く。これらの多くは月額定額で使い放題のサブスクリプションモデルであり、時間を持て余している巣ごもり生活にぴったりだ。

また、オンラインでの交流も広がっている。外で人と会えないために、友人とオンライン飲み会を開催したり、有名人がSNSに投稿したミュージックビデオに各自思い思いの動画を合成するコラボレーション動画など、オンラインで人とつながる動きが盛り上がっているようだ。

オンライン以外では、買える範囲にはなるのだろうが、生活の充実に向けて上質な飲み物や食材を揃える、家族と過ごす時間が増えたことで一緒に楽しめるボードゲームなどを買うといった行動があるようだ。これらの共通点は、モノの購入という消費行動に見えるが、その目的は家の中での生活時間を楽しむコトであるということだ。

以上の状況を見ると、「デジタル消費」「サブスク」「つながり」「モノよりサービス(コト)」といったキーワードが思い浮かぶ。しかし、実は、これらは消費者行動における変化として、近年、すでに見られてきたものだ。

オンラインサービスでは、巣ごもり生活を少しでも充実させるために、動画配信サービスや電子書籍、フィットネスクラブやヨガ教室、英会話教室のほか、休校が長引く子どものために通信教育関連サービスなどが人気と聞く。これらの多くは月額定額で使い放題のサブスクリプションモデルであり、時間を持て余している巣ごもり生活にぴったりだ。

また、オンラインでの交流も広がっている。外で人と会えないために、友人とオンライン飲み会を開催したり、有名人がSNSに投稿したミュージックビデオに各自思い思いの動画を合成するコラボレーション動画など、オンラインで人とつながる動きが盛り上がっているようだ。

オンライン以外では、買える範囲にはなるのだろうが、生活の充実に向けて上質な飲み物や食材を揃える、家族と過ごす時間が増えたことで一緒に楽しめるボードゲームなどを買うといった行動があるようだ。これらの共通点は、モノの購入という消費行動に見えるが、その目的は家の中での生活時間を楽しむコトであるということだ。

以上の状況を見ると、「デジタル消費」「サブスク」「つながり」「モノよりサービス(コト)」といったキーワードが思い浮かぶ。しかし、実は、これらは消費者行動における変化として、近年、すでに見られてきたものだ。

3――アフターコロナの消費者像~「デジタル消費」などの加速、モノの「所有より利用」の揺り戻しも

つまり、新型コロナによって消費行動が変わったというよりも、これまで生じていた流れが加速したようにも見える(もちろん、旅行や外食などの「移動」を伴う消費行動は止まっているが)。よって、事態が終息したアフターコロナの消費行動は、これまで見られてきた変化が加速した状態から始まるのではないか。

特に、ネット通販やキャッシュレス決済、サブスクなどの「デジタル消費」では顕著だろう。今回の事態を機に加入が増えたサブスクサービスは、一旦、見直しが図られるだろうが、「デジタル消費」という体験が幅広い消費者層に広がったことで、今後のサービス対象の拡大が見込めるのではないか。

また、「つながり」を軸とした消費行動は、現在は比較的年齢の若い層が中心だが、今後はシニアにも広がる可能性がある。60歳代のスマホ保有率は、すでに2018年にガラケー保有率を上回っている(総務省「通信利用動向調査」)。また、情報の流れを見ても、つながることで情報が流れるSNSの存在感が増し、シニアが好むテレビや新聞などのマスメディアもSNSで発信するようになっている。

「モノよりサービス(コト)」については、現在の自粛ストレスからの反発によって、旅行やレジャー、外食、コンサートなどのサービス産業の盛り上がりが期待できる。

近年、消費者では「モノの所有より利用1」という流れもあり、モノを買うことよりもサービスを楽しみたい、モノを買って所有するよりもサービスとして利用できればそれでいいといった価値観が強まっていた。一方で、今回、人の「移動」制限によって入手、あるいは利用できなくなってしまったサービスもある。グローバル化が進む中では、今後も感染症をはじめ、様々なリスクは増えるだろう。リスク低減という面からも、所有した方が良いと感じたモノも出てきたのではないか。よって、極端に「所有より利用」志向が高かった層では、モノを所有するという揺り戻しも見られるだろう。

アフターコロナは現在の消費行動の変化が加速するとともに、加速しすぎていた行動の見直しも図られることで、さらに消費者の賢さが増すのではないか。

1 久我尚子「モノの所有から利用へと変わる消費」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/1/16)

特に、ネット通販やキャッシュレス決済、サブスクなどの「デジタル消費」では顕著だろう。今回の事態を機に加入が増えたサブスクサービスは、一旦、見直しが図られるだろうが、「デジタル消費」という体験が幅広い消費者層に広がったことで、今後のサービス対象の拡大が見込めるのではないか。

また、「つながり」を軸とした消費行動は、現在は比較的年齢の若い層が中心だが、今後はシニアにも広がる可能性がある。60歳代のスマホ保有率は、すでに2018年にガラケー保有率を上回っている(総務省「通信利用動向調査」)。また、情報の流れを見ても、つながることで情報が流れるSNSの存在感が増し、シニアが好むテレビや新聞などのマスメディアもSNSで発信するようになっている。

「モノよりサービス(コト)」については、現在の自粛ストレスからの反発によって、旅行やレジャー、外食、コンサートなどのサービス産業の盛り上がりが期待できる。

近年、消費者では「モノの所有より利用1」という流れもあり、モノを買うことよりもサービスを楽しみたい、モノを買って所有するよりもサービスとして利用できればそれでいいといった価値観が強まっていた。一方で、今回、人の「移動」制限によって入手、あるいは利用できなくなってしまったサービスもある。グローバル化が進む中では、今後も感染症をはじめ、様々なリスクは増えるだろう。リスク低減という面からも、所有した方が良いと感じたモノも出てきたのではないか。よって、極端に「所有より利用」志向が高かった層では、モノを所有するという揺り戻しも見られるだろう。

アフターコロナは現在の消費行動の変化が加速するとともに、加速しすぎていた行動の見直しも図られることで、さらに消費者の賢さが増すのではないか。

1 久我尚子「モノの所有から利用へと変わる消費」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/1/16)

(2020年04月20日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アフターコロナの消費者像-「デジタル消費」の加速と、「所有より利用」の揺り戻しも】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アフターコロナの消費者像-「デジタル消費」の加速と、「所有より利用」の揺り戻しものレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!