- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 真価が問われる日銀のETF買入政策

2020年04月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

新型コロナ・ショックを受けて日銀がETFの買入ペースを拡大させている。非常時の対応としては辛うじて正当化できるとしても、中長期的には効果が乏しい。今年3月の株価急落によって巨額の国民負担となる可能性もあった政策を、いつまでも続ける意義があるのか大いに疑問だ。

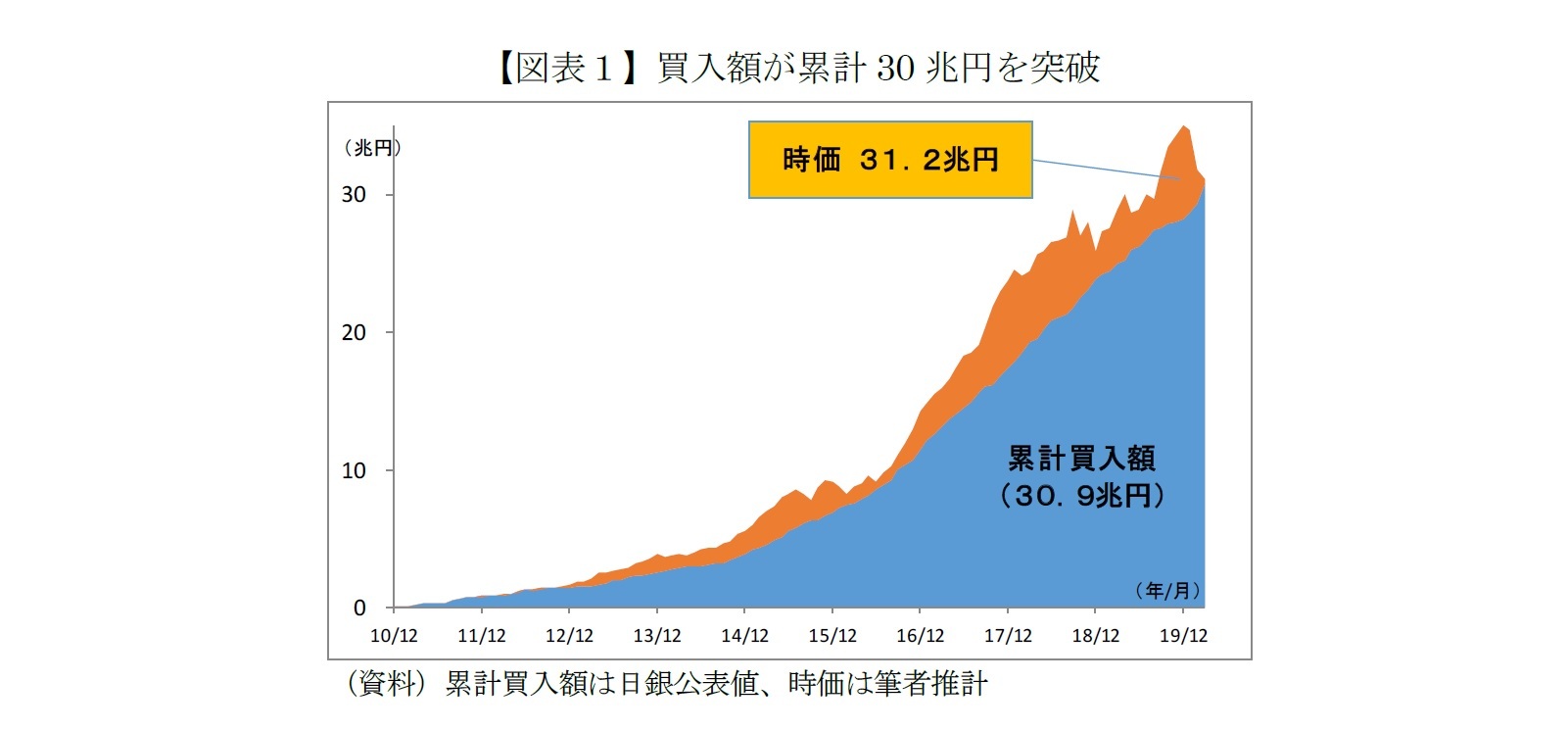

2――ついに30兆円を突破

3――市場の大混乱で一時、買入ペースを3倍に拡大

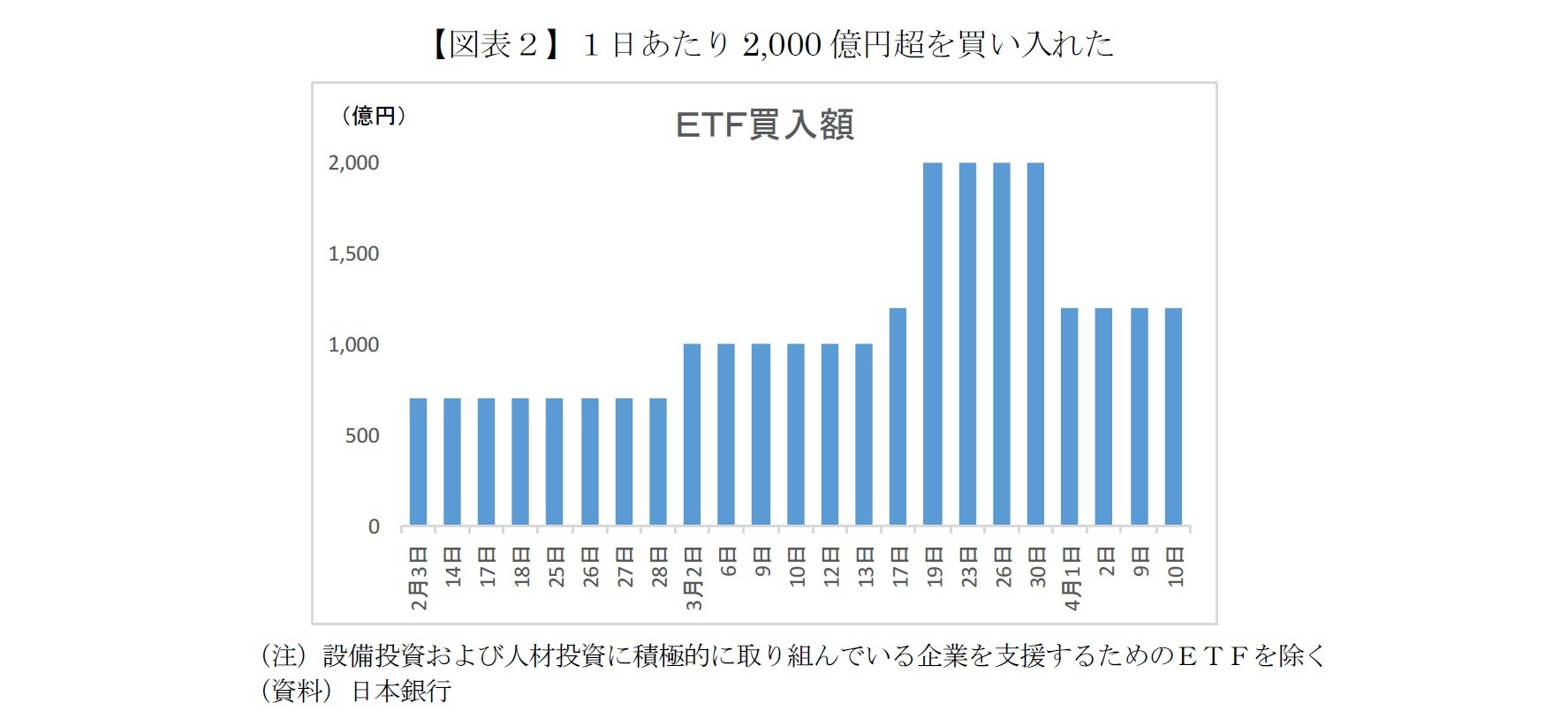

年間6兆円に増額して以降、1日あたりの買入額は今年2月まで700億円程度で安定していたが、新型ウイルスの感染拡大で金融市場が動揺すると、3月2日に突如1,002億円を買い、市場の話題となった(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETFを除く)。

しかも、従来は午前中のTOPIX(東証株価指数)が0.5%程度下落すると午後に日銀がETFを買うとされてきたが、この日は午前のTOPIXが1.1%上昇したにもかかわらず購入するという「異例の実弾投入」だった。

それでも市場の混乱が続いたため、3月16日には臨時の金融政策決定会合を開催し、「当面は」という条件付きながら年間12兆円ペースに倍増することを決めた。3月19日以降は1日あたり2,004億円を買い入れ、従来の3倍近くに拡大させた。

市場の大混乱がやや収まったせいか4月以降は1日あたりの買入額を1,202億円に減らしたものの、なお従来の約700億円からは2倍近いペースだ。日銀のいう「当面」がいつまでか不明だが、少なくとも金融市場が落ち着きを取り戻すまでは1,000億円以上を維持するのだろう。

しかも、従来は午前中のTOPIX(東証株価指数)が0.5%程度下落すると午後に日銀がETFを買うとされてきたが、この日は午前のTOPIXが1.1%上昇したにもかかわらず購入するという「異例の実弾投入」だった。

それでも市場の混乱が続いたため、3月16日には臨時の金融政策決定会合を開催し、「当面は」という条件付きながら年間12兆円ペースに倍増することを決めた。3月19日以降は1日あたり2,004億円を買い入れ、従来の3倍近くに拡大させた。

市場の大混乱がやや収まったせいか4月以降は1日あたりの買入額を1,202億円に減らしたものの、なお従来の約700億円からは2倍近いペースだ。日銀のいう「当面」がいつまでか不明だが、少なくとも金融市場が落ち着きを取り戻すまでは1,000億円以上を維持するのだろう。

4――最大の問題は効果が乏しいこと

日銀がETFを大量に買うと株価形成を歪めるなどの副作用も指摘されるが、今は非常事態でもあり、金融市場が過度に収縮するのを避けるためにETF買入額を一時的に増やすのは辛うじて正当化できよう。

しかし、これまで必ずしも非常時とはいえないときも継続的に買い入れてきた。その結果、買入額が累計30兆円を超えたわけだが、問題は結果的に目的に対する「効果」が乏しかったことだ。

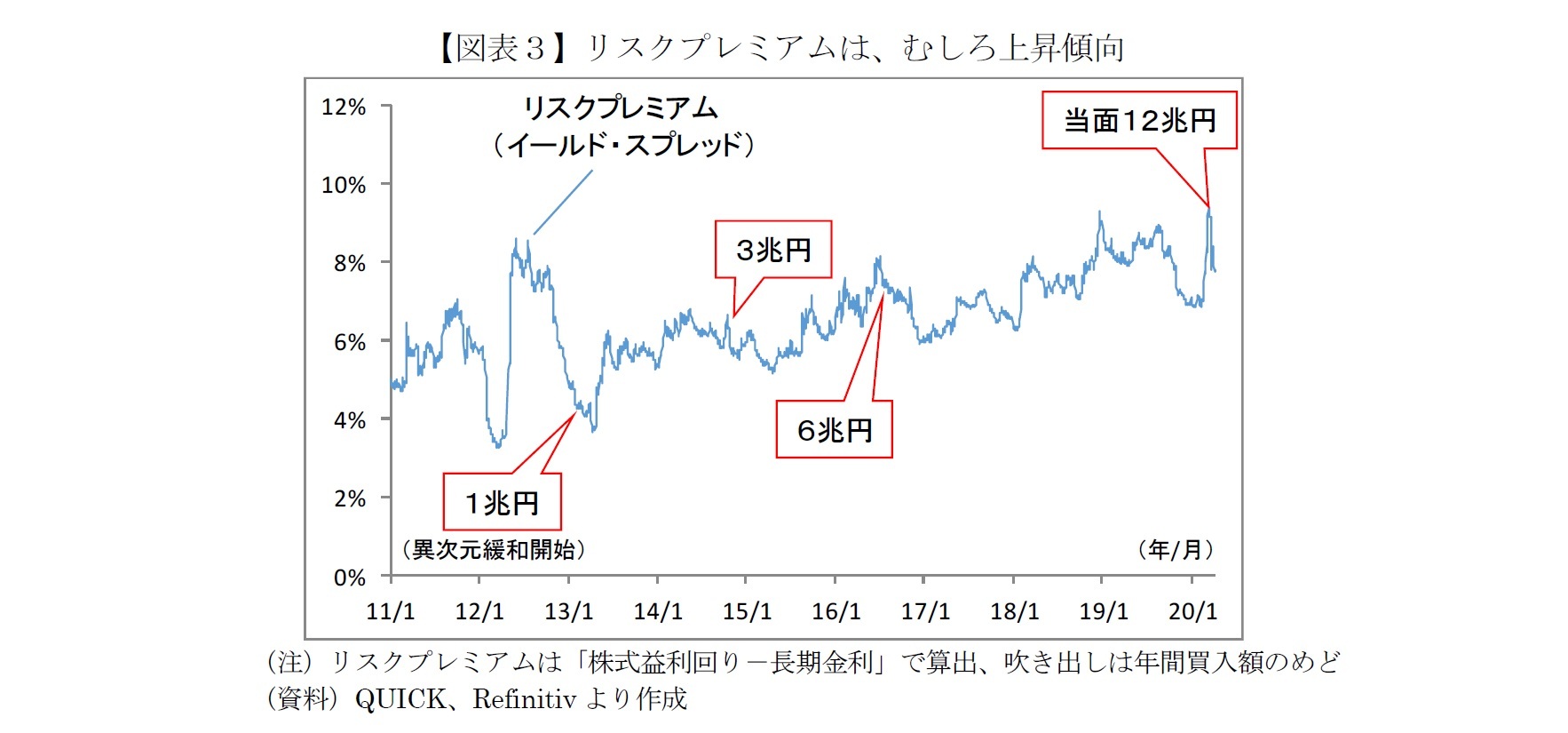

日銀はETF買入の目的を「リスクプレミアムに働きかけるため」としている。リスクプレミアムとは簡単にいえば「投資家がリスクを嫌がる度合い」だ。つまり、リスクプレミアムを押し下げることができれば、投資家が積極的にリスクを取るので社会にリスクマネーが循環し、結果的に物価上昇につながるというロジックだ。

では、リスクプレミアムは下がったのか。リスクプレミアムを直接的に観測することはできないが、2019年5月、日銀の雨宮副総裁は国会でリスクプレミアムについて聞かれ、国債と株式の利回りの差(イールド・スプレッド)やVIX(ボラティリティ・インデックス)などを挙げた。

そこでイールド・スプレッドの推移をみると、異次元緩和を開始した2013年4月の4%程度から直近の8%程度まで趨勢的に上昇してきたことがわかる。日銀がETFを買い続けたにもかかわらず中長期的にはリスクプレミアムが上昇したことになる。

しかし、これまで必ずしも非常時とはいえないときも継続的に買い入れてきた。その結果、買入額が累計30兆円を超えたわけだが、問題は結果的に目的に対する「効果」が乏しかったことだ。

日銀はETF買入の目的を「リスクプレミアムに働きかけるため」としている。リスクプレミアムとは簡単にいえば「投資家がリスクを嫌がる度合い」だ。つまり、リスクプレミアムを押し下げることができれば、投資家が積極的にリスクを取るので社会にリスクマネーが循環し、結果的に物価上昇につながるというロジックだ。

では、リスクプレミアムは下がったのか。リスクプレミアムを直接的に観測することはできないが、2019年5月、日銀の雨宮副総裁は国会でリスクプレミアムについて聞かれ、国債と株式の利回りの差(イールド・スプレッド)やVIX(ボラティリティ・インデックス)などを挙げた。

そこでイールド・スプレッドの推移をみると、異次元緩和を開始した2013年4月の4%程度から直近の8%程度まで趨勢的に上昇してきたことがわかる。日銀がETFを買い続けたにもかかわらず中長期的にはリスクプレミアムが上昇したことになる。

5――そもそも政策の賞味期限が短い

もっとも図表3からは、年間買入額を1兆円、3兆円、6兆円と増額した直後の数ヶ月間はイールド・スプレッドが低下しており、短期的には効果が認められる。しかし、いずれのケースも再びイールド・スプレッドが上昇しており、ETF買入政策の賞味期限は短いと言わざるを得ない。

というのも、市場は「変化」に順次反応するからだ。つまり日銀が一定金額を買うことが日常になると、市場は“慣れっこ”になり効果が薄れる。それでも株価急落を恐れる日銀にとって「減額」はあり得なかったため、市場にサプライズを与えるには増額を繰り返さざるを得なくなった。

「日銀がETFを買わなければ、もっと株価が下がったかもしれない」という肯定的な意見がある。単なる“タラレバ”に過ぎないが、ショック時には当てはまる考え方だろう。一方、「必要以上に株価が下落したら買いたい」と考えている投資家は多く、「日銀が日常的に買い支えてしまうから買い時が来ない」という投資家の不満をよく耳にする。

大事なのは、株価は短期的には主に需給で動くが、中長期的には経済のファンダメンタルズに応じた適正価格に収斂するという極めて基本的かつ強力な市場メカニズムの存在だ。恒常的に日銀が市場をコントロールする必要などない。その意味で、増額を繰り返しつつ継続的に買い入れる日銀の政策が正しかったのか大いに疑問だ。

というのも、市場は「変化」に順次反応するからだ。つまり日銀が一定金額を買うことが日常になると、市場は“慣れっこ”になり効果が薄れる。それでも株価急落を恐れる日銀にとって「減額」はあり得なかったため、市場にサプライズを与えるには増額を繰り返さざるを得なくなった。

「日銀がETFを買わなければ、もっと株価が下がったかもしれない」という肯定的な意見がある。単なる“タラレバ”に過ぎないが、ショック時には当てはまる考え方だろう。一方、「必要以上に株価が下落したら買いたい」と考えている投資家は多く、「日銀が日常的に買い支えてしまうから買い時が来ない」という投資家の不満をよく耳にする。

大事なのは、株価は短期的には主に需給で動くが、中長期的には経済のファンダメンタルズに応じた適正価格に収斂するという極めて基本的かつ強力な市場メカニズムの存在だ。恒常的に日銀が市場をコントロールする必要などない。その意味で、増額を繰り返しつつ継続的に買い入れる日銀の政策が正しかったのか大いに疑問だ。

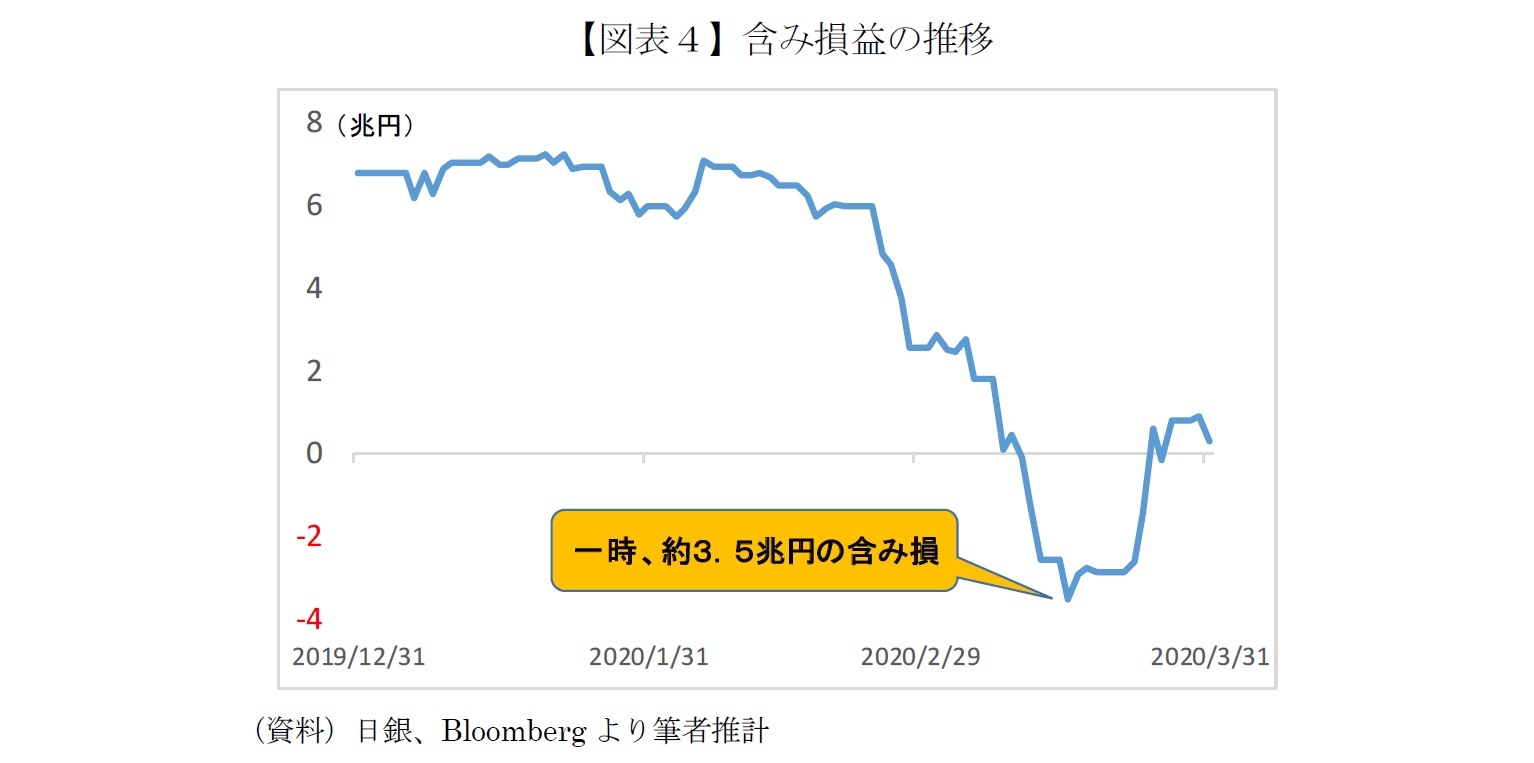

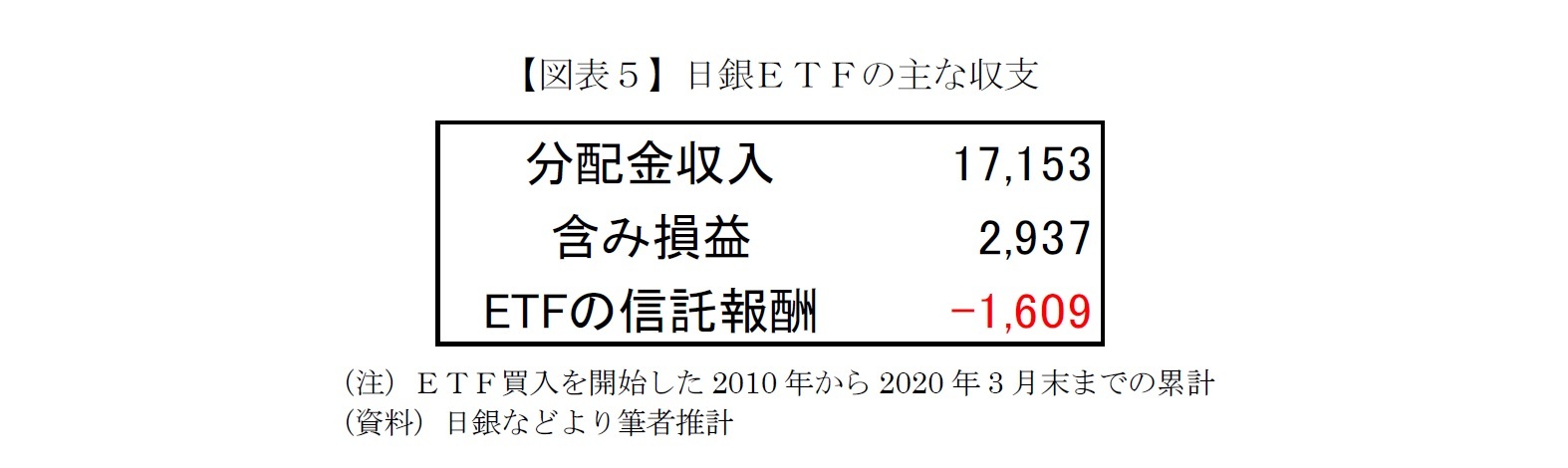

6――損失発生で国民負担の危機

7――ほかにもある国民負担

8――最後に

異次元緩和スタートから7年が経過し、2020年末には日銀がETFの買い入れを始めて10年が経つ。増額を繰り返しつつ日常的にETFを買い続けたことに加えて、直近の非常事態への対応で出口がますます遠のいた。

何より日銀は「リスクプレミアムに働きかけることができている」と主張し続けているが、その目的の達成状況について、状況証拠すら示したことはないのではなかろうか。足元の金融市場の動揺が落ち着いたら、日銀自身が政策の費用対効果を何らかの形で国民に示すことを期待したい。

何より日銀は「リスクプレミアムに働きかけることができている」と主張し続けているが、その目的の達成状況について、状況証拠すら示したことはないのではなかろうか。足元の金融市場の動揺が落ち着いたら、日銀自身が政策の費用対効果を何らかの形で国民に示すことを期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年04月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1852

経歴

- 【職歴】

1993年 日本生命保険相互会社入社

1999年 (株)ニッセイ基礎研究所へ

2023年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

井出 真吾のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 日銀がETF 売却を開始 | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/09/01 | 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~ | 井出 真吾 | 基礎研レポート |

| 2025/05/07 | 遠のいた日経平均4万円回復 | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/01/09 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える -

2025年11月06日

日銀がETF 売却を開始 -

2025年11月06日

「金利2%時代」に備える。Jリート市場の課題は?

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【真価が問われる日銀のETF買入政策】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

真価が問われる日銀のETF買入政策のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!