- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 新型コロナが収束に向かう中国-前代未聞の経済収縮からの脱却と世界戦略の始動

2020年03月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.中国経済の現状

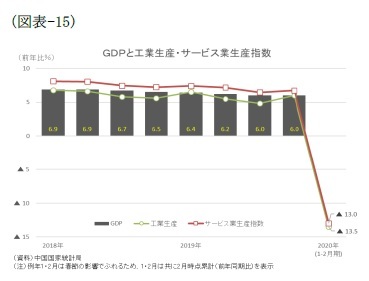

新型コロナウイルスが中国経済に与えた打撃の凄まじさが明らかになってきた。中国国家統計局などが公表した最近の経済統計を総点検したところ、1-3月期の国内総生産(GDP)は前年比年率で50%前後と前代未聞のマイナス成長となりそうである。本稿ではその詳細をご紹介したい。

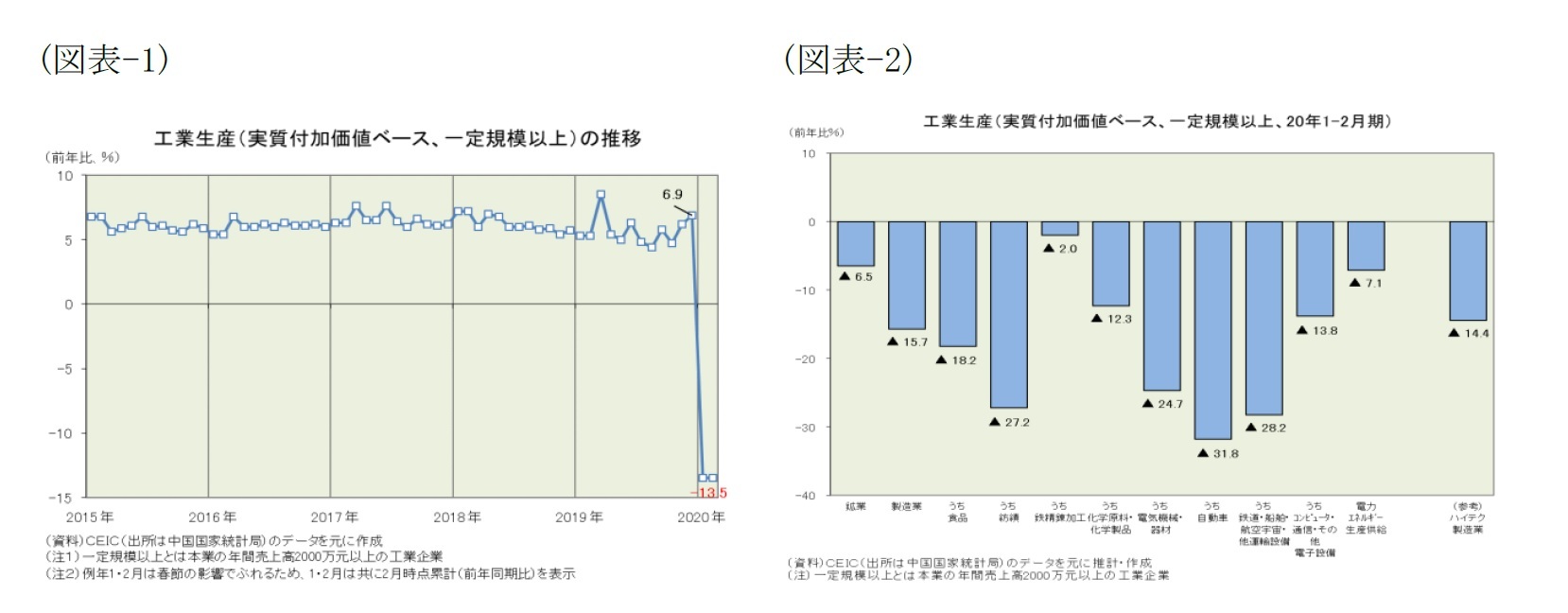

他方、PMIの動きを確認すると、2月の製造業PMI(製造業購買担当者景気指数)は35.7%と、1月の50%から14.3ポイントの急落となった(図表-3)。同予想指数も41.8%に急落しており、製造業の先行きの見方も一気に暗転した。また、非製造業に目を転じると、2月の非製造業PMI(非製造業商務活動指数)は29.6%と、1月の54.1%から24.5ポイントの急落となった(図表-4)。建築業が1月の59.7%から2月には26.6%へ、サービス業も53.1%から30.1%へ急落しており、ともに製造業を上回る大幅な落ち込みとなった。同予想指数も40.0%に急落しており、非製造業に関しても一気に見通しが暗くなった。

【需要面の3指標】

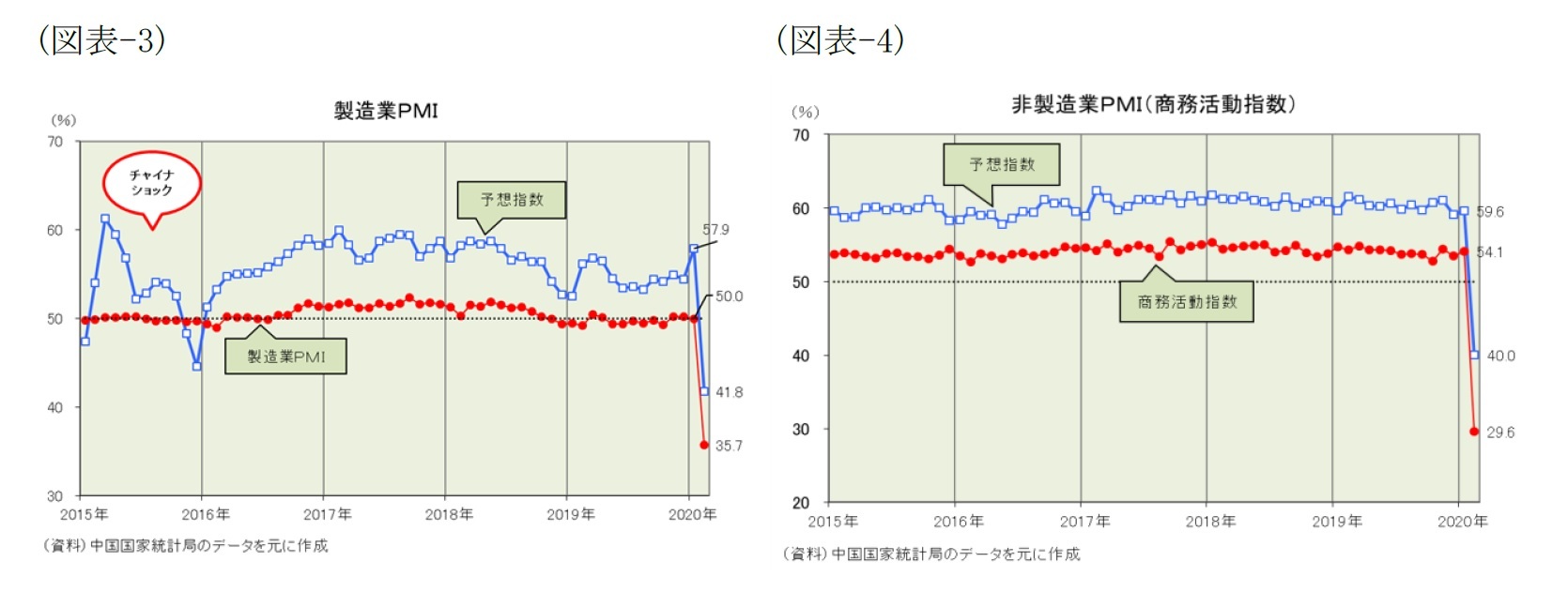

一方、個人消費の代表指標である小売売上高の動きを見ると、1-2月期は前年比20.5%減と19年通期の同8.0%増から一気にマイナスに転じた(図表-5)。業種別に内訳が公表される一定規模以上の小売統計を見ると、飲食が前年比39.7%減、自動車が同37.0%減、家具類が同33.5%減、衣類が同30.9%減、家電類が同30.0%減など、どれを取っても大幅な前年割れだった。生活必需の日用品と外出制限令が追い風と見られたネット販売は健闘したものの、日用品は前年比6.6%減、電子商取引(商品とサービス)も同3.0%減と前年のレベルを上回るには至らなかった。

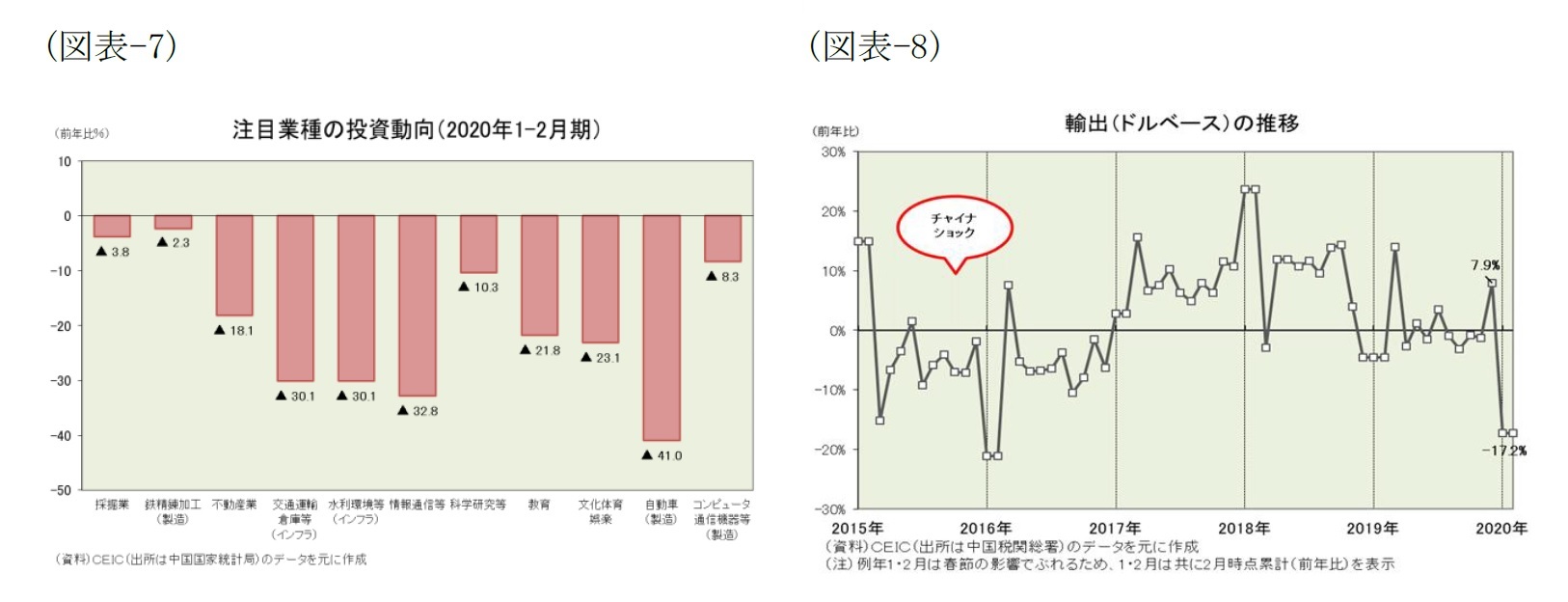

また、投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)の動きを見ても、1-2月期は前年比24.5%減と19年通期の同5.4%増から一気にマイナスに転じた(図表-6)。内訳を見ると、製造業が19年通期の前年比3.1%増から1-2月期には同31.5%減に、不動産開発投資が同9.9%増から同16.3%減に、インフラ投資が同3.8%増から同30.3%減にいずれも大幅に落ち込んでおり、特に製造業とインフラ投資への打撃が大きかったことが分かる。注目業種の動きを見ると、自動車製造が19年通期の前年比1.5%減から同41.0%減へ大きく落ち込んだのに加えて、19年通期には2桁増と好調だった業種でも落ち込んでおり、コンピュータ・通信・電子設備製造が19年通期の前年比16.8%増から同8.3%減へ、教育が同17.7%増から同21.8%減へ、文化体育娯楽も同13.9%増から同23.1%減へとそれぞれ大きく落ち込むこととなった(図表-7)。

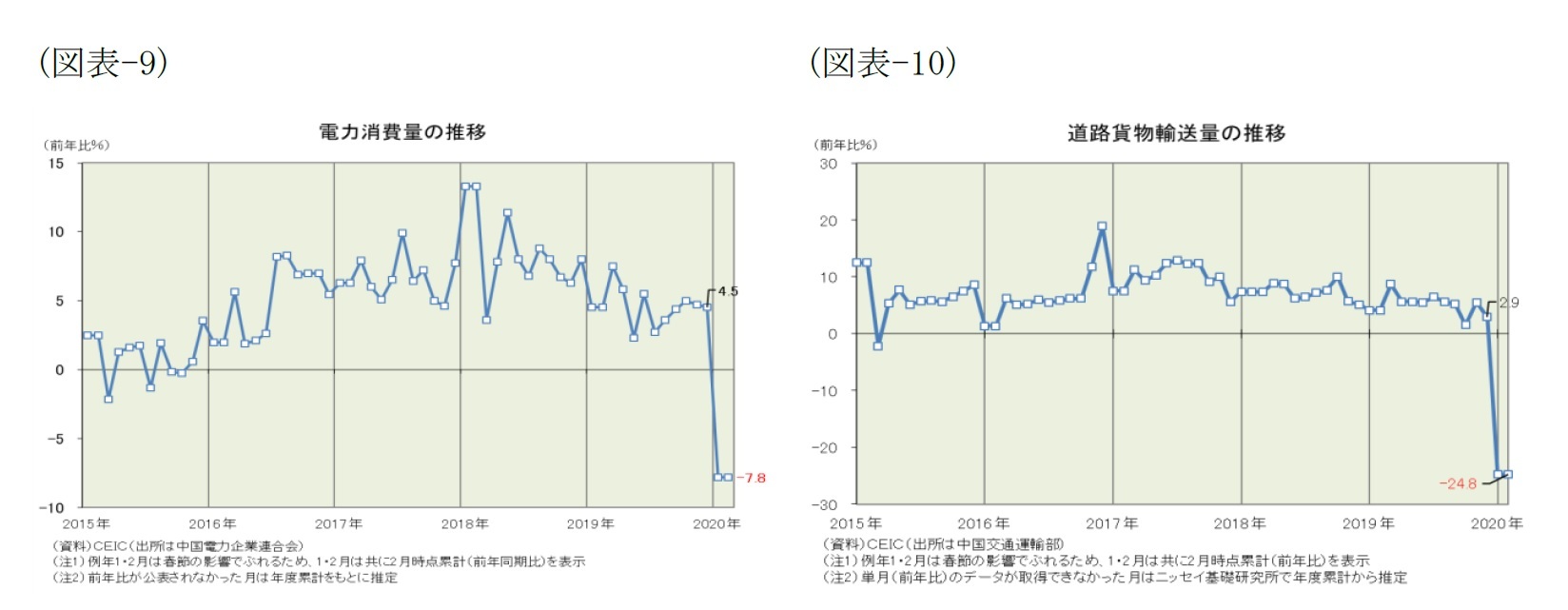

もうひとつの経済の柱である輸出(ドルベース)の動きを見ても(図表-8)、1-2月期は前年比17.2%減と19年通期の同0.1%減から大きく落ち込んだ。また、先行指標となる新規輸出受注を見ても、2月には28.7%と拡張・収縮の境界となる50%を大きく割り込んでしまった。

一方、個人消費の代表指標である小売売上高の動きを見ると、1-2月期は前年比20.5%減と19年通期の同8.0%増から一気にマイナスに転じた(図表-5)。業種別に内訳が公表される一定規模以上の小売統計を見ると、飲食が前年比39.7%減、自動車が同37.0%減、家具類が同33.5%減、衣類が同30.9%減、家電類が同30.0%減など、どれを取っても大幅な前年割れだった。生活必需の日用品と外出制限令が追い風と見られたネット販売は健闘したものの、日用品は前年比6.6%減、電子商取引(商品とサービス)も同3.0%減と前年のレベルを上回るには至らなかった。

また、投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)の動きを見ても、1-2月期は前年比24.5%減と19年通期の同5.4%増から一気にマイナスに転じた(図表-6)。内訳を見ると、製造業が19年通期の前年比3.1%増から1-2月期には同31.5%減に、不動産開発投資が同9.9%増から同16.3%減に、インフラ投資が同3.8%増から同30.3%減にいずれも大幅に落ち込んでおり、特に製造業とインフラ投資への打撃が大きかったことが分かる。注目業種の動きを見ると、自動車製造が19年通期の前年比1.5%減から同41.0%減へ大きく落ち込んだのに加えて、19年通期には2桁増と好調だった業種でも落ち込んでおり、コンピュータ・通信・電子設備製造が19年通期の前年比16.8%増から同8.3%減へ、教育が同17.7%増から同21.8%減へ、文化体育娯楽も同13.9%増から同23.1%減へとそれぞれ大きく落ち込むこととなった(図表-7)。

もうひとつの経済の柱である輸出(ドルベース)の動きを見ても(図表-8)、1-2月期は前年比17.2%減と19年通期の同0.1%減から大きく落ち込んだ。また、先行指標となる新規輸出受注を見ても、2月には28.7%と拡張・収縮の境界となる50%を大きく割り込んでしまった。

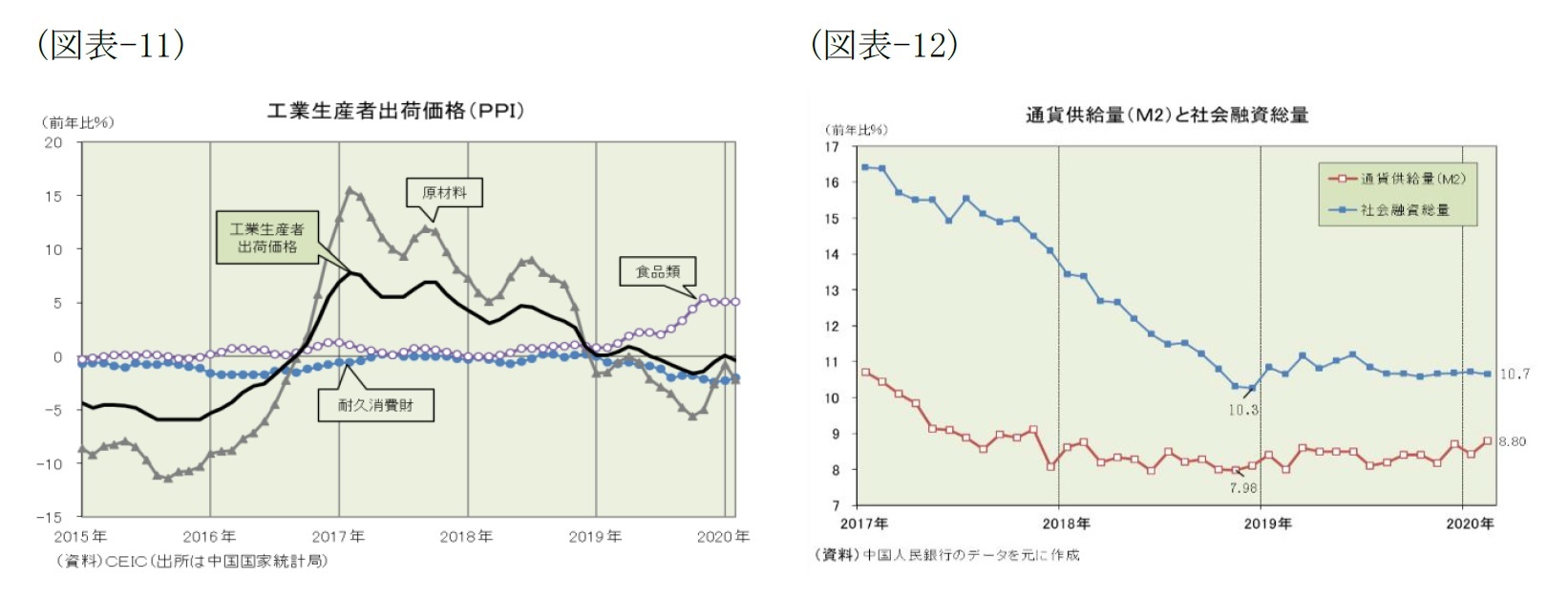

他方、工業生産者出荷価格(PPI)の動きを見ると、2月は前年比0.4%下落だった。食品類はアフリカ豚熱の影響で同5.1%上昇したものの、新型コロナ対策による工業生産の停滞で原材料が同2.2%下落しており、販売の不振を背景に耐久消費財も同2.0%下落した(図表-11)。

一方、金融面の動きを見ると、2月の社会融資総量残高の伸びは前年比10.7%で1月から横ばいに留まり、通貨供給量(M2)は同8.8%増と1月の同8.4%増から伸びを高めた(図表-12)。中国人民銀行(中央銀行)が旧正月(春節)連休明けの2月初めに1.7兆元(日本円換算で26兆円)の大量資金供給に踏み切ったのに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大とその対策による景気下押し圧力を緩和するため、防疫関連品の供給拡大や業務再開に必要な資金を提供する融資を実施、それに呼応して商業銀行が融資を積極化するとともに、中小零細企業向け融資の返済猶予に乗り出したことが影響したものと見られる。なお、3月13日には預金準備率の引き下げを決め、約5,500億元(日本円換算で8兆円)の資金を市場に放出することとなった。

一方、金融面の動きを見ると、2月の社会融資総量残高の伸びは前年比10.7%で1月から横ばいに留まり、通貨供給量(M2)は同8.8%増と1月の同8.4%増から伸びを高めた(図表-12)。中国人民銀行(中央銀行)が旧正月(春節)連休明けの2月初めに1.7兆元(日本円換算で26兆円)の大量資金供給に踏み切ったのに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大とその対策による景気下押し圧力を緩和するため、防疫関連品の供給拡大や業務再開に必要な資金を提供する融資を実施、それに呼応して商業銀行が融資を積極化するとともに、中小零細企業向け融資の返済猶予に乗り出したことが影響したものと見られる。なお、3月13日には預金準備率の引き下げを決め、約5,500億元(日本円換算で8兆円)の資金を市場に放出することとなった。

【新型コロナの関連指標】

周知のとおり中国では新型コロナウイルスが猛威を振るった。中国国家衛生健康委員会によれば、3月25日時点で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の確認症例は81,285名、死亡者は3,287名、致死率は4.04%となっている。新型コロナの発火点となったのは湖北省の武漢市だった。その武漢では、そもそも病床の空きが少ない中で、新型コロナに感染した人やその疑いを持つ人が病院に押し寄せて“医療崩壊”に陥った。そして、病院で診察できない人が街にあふれることとなったため、日本でも映像が放映されたように突貫工事で病棟を建て増すとともに、人民解放軍の医療スタッフを投入して治療にあたることとなった。その責任を問われて更迭された元書記(武漢市トップ)の馬国強氏も「責任を感じる。少しでも早く厳格な措置を取っていれば、結果は今よりも良かった」と釈明している。

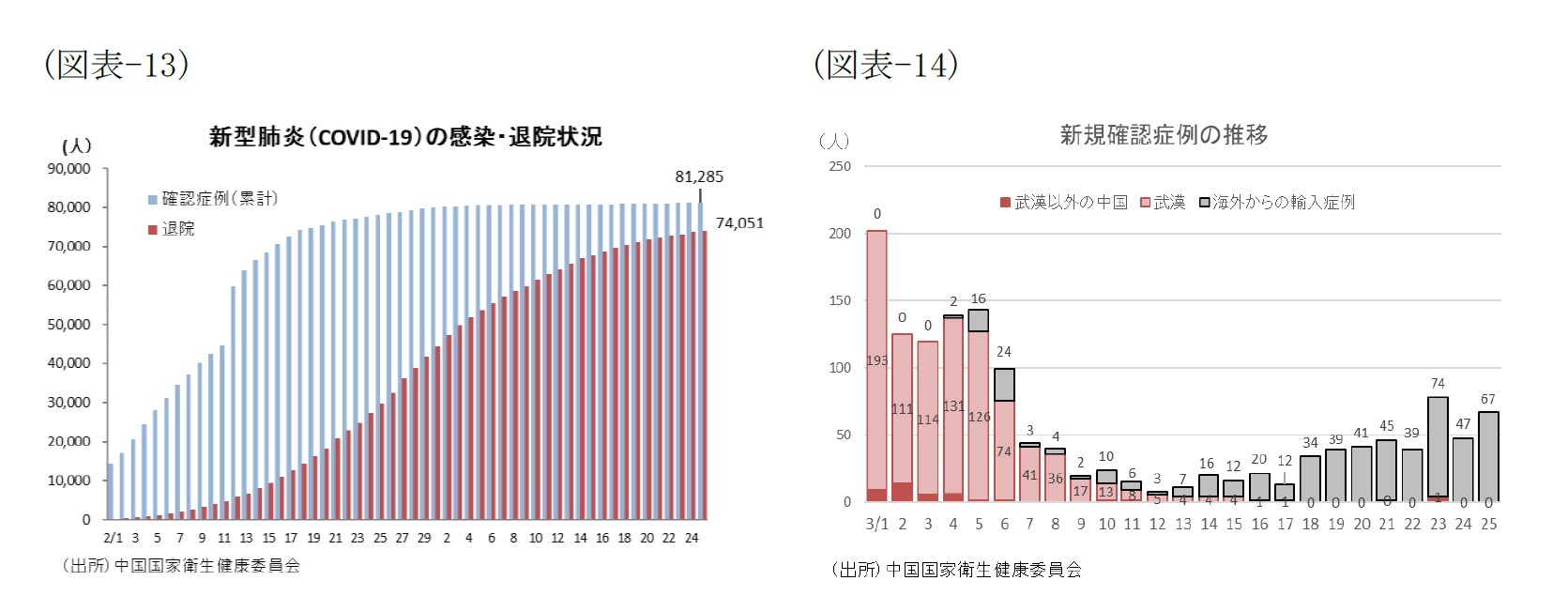

そして、武漢で封じ込めに失敗した中国政府は、“医療崩壊”が全国に波及しないよう湖北省(省都:武漢市)を“都市封鎖”するなどの強硬策を講じたため、新たに新型コロナ感染が確認された症例が徐々に少なくなるとともに、時間を経るにしたがって治療を終えて退院する人も増えたため、現存の感染者数は2月17日をピークに減少し始めている(図表-13)。また、3月中旬以降は、海外からの帰国者などの「輸入症例」を除くと、国内で市中感染したと見られる確認症例はほとんど無くなったため、“医療崩壊”が全国に広がるのはどうにか回避できそうである。そして、“医療崩壊”してしまった武漢でも、3月10日には軽症患者を収容するために突貫工事で建設された病棟(16ヵ所)をすべて閉鎖し、運行を停止していた地下鉄などの公共交通機関も設備の消毒を徹底した上で順次再開されるメドが立ち、4月8日には武漢市の“都市封鎖”を解除する予定となっている。

以上のように、新型コロナウイルスの感染が収束に向かった一方で、経済活動に関しては前代未聞の急収縮になったことに鑑みると、中国政府が採用した新型コロナ対策は、防疫を徹底するために、国民や国内企業が生き残る上で必要最低限なレベルにまで経済活動(生産、消費、投資、金融)を抑えるものだったと言える。そして、3月には新型コロナ対策で遅れていた農民工など(約3億人)の職場復帰が進み、3月中旬には工業企業(一定規模以上、除く湖北省)の平均操業再開率は95%を超え、中小企業でも60%前後に達するなど、中国経済は持ち直し始めている。

但し、欧米諸国では新型コロナウイルスの感染者が急増しており、もし中国が欧米諸国からの“逆流”を水際で阻止することに失敗すれば、再び中国国内で市中感染が広がる“第2波”ともなりかねない。海外からの帰国者など「輸入症例」は増加傾向にあり(図表-14)、「経過観察中の濃厚接触者」も3月19日の8,989名をボトムに再び増え始めており、鬼気迫る状況にある。

周知のとおり中国では新型コロナウイルスが猛威を振るった。中国国家衛生健康委員会によれば、3月25日時点で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の確認症例は81,285名、死亡者は3,287名、致死率は4.04%となっている。新型コロナの発火点となったのは湖北省の武漢市だった。その武漢では、そもそも病床の空きが少ない中で、新型コロナに感染した人やその疑いを持つ人が病院に押し寄せて“医療崩壊”に陥った。そして、病院で診察できない人が街にあふれることとなったため、日本でも映像が放映されたように突貫工事で病棟を建て増すとともに、人民解放軍の医療スタッフを投入して治療にあたることとなった。その責任を問われて更迭された元書記(武漢市トップ)の馬国強氏も「責任を感じる。少しでも早く厳格な措置を取っていれば、結果は今よりも良かった」と釈明している。

そして、武漢で封じ込めに失敗した中国政府は、“医療崩壊”が全国に波及しないよう湖北省(省都:武漢市)を“都市封鎖”するなどの強硬策を講じたため、新たに新型コロナ感染が確認された症例が徐々に少なくなるとともに、時間を経るにしたがって治療を終えて退院する人も増えたため、現存の感染者数は2月17日をピークに減少し始めている(図表-13)。また、3月中旬以降は、海外からの帰国者などの「輸入症例」を除くと、国内で市中感染したと見られる確認症例はほとんど無くなったため、“医療崩壊”が全国に広がるのはどうにか回避できそうである。そして、“医療崩壊”してしまった武漢でも、3月10日には軽症患者を収容するために突貫工事で建設された病棟(16ヵ所)をすべて閉鎖し、運行を停止していた地下鉄などの公共交通機関も設備の消毒を徹底した上で順次再開されるメドが立ち、4月8日には武漢市の“都市封鎖”を解除する予定となっている。

以上のように、新型コロナウイルスの感染が収束に向かった一方で、経済活動に関しては前代未聞の急収縮になったことに鑑みると、中国政府が採用した新型コロナ対策は、防疫を徹底するために、国民や国内企業が生き残る上で必要最低限なレベルにまで経済活動(生産、消費、投資、金融)を抑えるものだったと言える。そして、3月には新型コロナ対策で遅れていた農民工など(約3億人)の職場復帰が進み、3月中旬には工業企業(一定規模以上、除く湖北省)の平均操業再開率は95%を超え、中小企業でも60%前後に達するなど、中国経済は持ち直し始めている。

但し、欧米諸国では新型コロナウイルスの感染者が急増しており、もし中国が欧米諸国からの“逆流”を水際で阻止することに失敗すれば、再び中国国内で市中感染が広がる“第2波”ともなりかねない。海外からの帰国者など「輸入症例」は増加傾向にあり(図表-14)、「経過観察中の濃厚接触者」も3月19日の8,989名をボトムに再び増え始めており、鬼気迫る状況にある。

2.今後の見通し

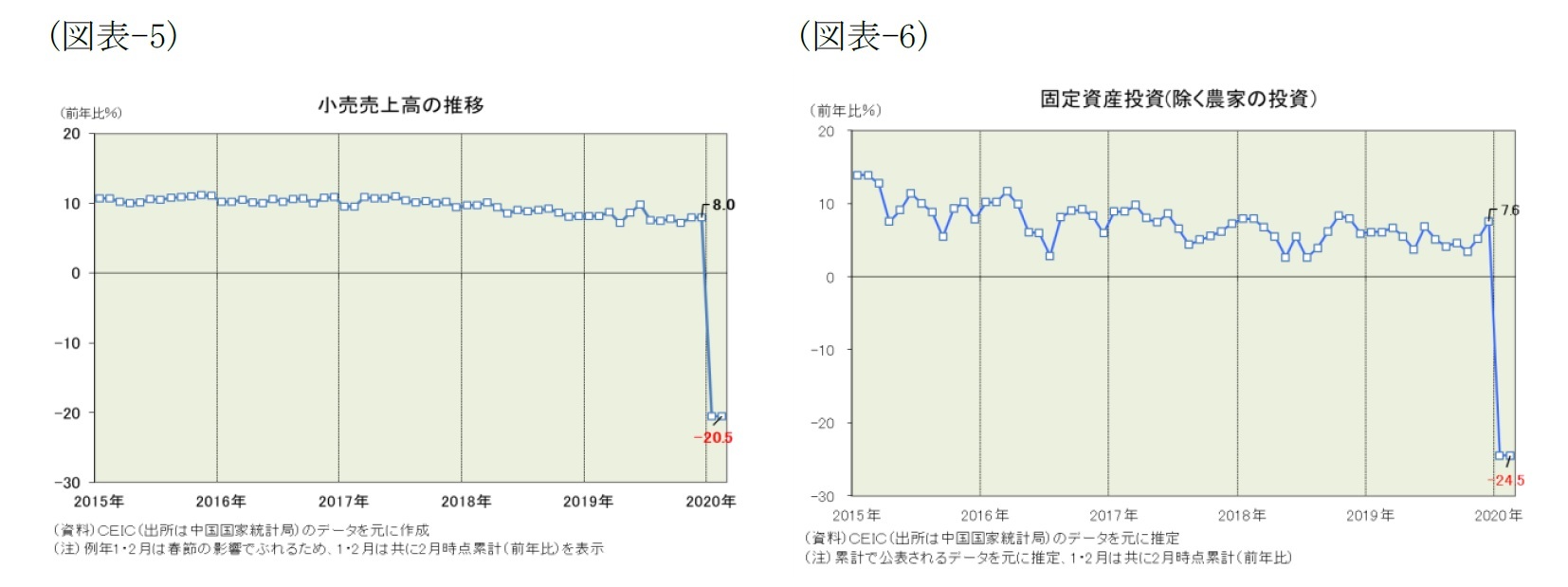

以上のような状況を踏まえると、中国国家統計局が4月17日に公表する1-3月期の成長率が大幅なマイナス成長になるのは間違いないだろう。国内総生産(GDP)の実質成長率と連動性の高い工業生産とサービス業生産から推定すると1-2月期の成長率は前年比▲13%程度で、その後の3月に前年並みまで景気が持ち直したとしても、1-3月期の成長率は前年比10%近いマイナス成長(▲7.0%~▲10%)となりそうだ(図表-15)。欧米先進国の慣例にしたがって前期比年率で示せば▲50%という前代未聞の経済収縮となる。

以上のような状況を踏まえると、中国国家統計局が4月17日に公表する1-3月期の成長率が大幅なマイナス成長になるのは間違いないだろう。国内総生産(GDP)の実質成長率と連動性の高い工業生産とサービス業生産から推定すると1-2月期の成長率は前年比▲13%程度で、その後の3月に前年並みまで景気が持ち直したとしても、1-3月期の成長率は前年比10%近いマイナス成長(▲7.0%~▲10%)となりそうだ(図表-15)。欧米先進国の慣例にしたがって前期比年率で示せば▲50%という前代未聞の経済収縮となる。しかし、前述のように中国では新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めが掛かっており、経済活動を正常化する取り組みが本格化してきていることから、このままヒトとモノの動きが元に戻れば景気が回復するのも意外に速いだろう。筆者は4-6月期中には経済危機を脱出して、20年通期では前年比2.4%増とプラス成長を維持できると見ている。

但し、足元では気になるデータもある。前ページで示した「輸入症例」と「経過観察中の濃厚接触者」の増加である。欧米諸国では新型コロナウイルスが猛威を振るい始めており、新型コロナウイルスが中国へ“逆流”してくる可能性も排除できない。中国政府は既に水際対策を強化しているものの、もし失敗すれば中国国内で再び市中感染が広がる“第2波”となりかねない。そうなれば、経済活動を正常化するプロセスは頓挫し、20年の成長率をプラスに押し上げる道も閉ざされてしまう。なお、およそ100年前のスペイン風邪の際には、世界的流行の大波が3波も押し寄せることとなった。したがって、“マイナス成長”シナリオが悲観的過ぎるとも言い切れない。

一方、欧米諸国からの“逆流”を水際で阻止することに成功すれば、4月中にも全国人民代表大会(全人代、国会に相当)を開催できる環境が整ってくるため、その全人代で大型景気対策(コロナ版4兆元の景気対策)を打ち出し、“所得倍増計画”を達成する上で必要な前年比5.6%増の経済成長を目指す道がひらかれる。こうして中国経済がV字回復することになれば、リーマンショックで世界経済がどん底に落ちた時に似たような展開となり、中国経済が再び存在感を高めて、世界の勢力図が塗り変わる可能性もあるだろう。欧米先進国が自国の新型コロナ対策で手一杯となっている中で、いち早く新型コロナ禍から抜け出して余裕ができた中国は、イタリア、イラン、イラク、パキスタンなど多くの国に医療物資を提供し、専門スタッフを派遣するなど国際支援を強化して、既に世界で存在感を高めつつあるのだ。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年03月27日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナが収束に向かう中国-前代未聞の経済収縮からの脱却と世界戦略の始動】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナが収束に向かう中国-前代未聞の経済収縮からの脱却と世界戦略の始動のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!