- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2020年度の金融市場を読む~注目テーマと展望

2020年03月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2) 衆議院解散・総選挙の可能性と安倍政権の行方

国内政治では、衆議院解散・総選挙の可能性が注目点になる。現在の衆議院の任期は来年の10月までだが、来年度に入ると解散時期の選択肢が狭まり、任期末間際での「追い込まれ解散」になるリスクが出てくるため、安倍首相が今年度中に解散・総選挙に踏み切る可能性がある。一方、新型肺炎が終息したとしても、夏から秋にかけて東京都知事選と東京五輪が開催されるため、その間の選挙は難しい。従って、時期としては今年の秋以降が有力になる。

国内政治では、衆議院解散・総選挙の可能性が注目点になる。現在の衆議院の任期は来年の10月までだが、来年度に入ると解散時期の選択肢が狭まり、任期末間際での「追い込まれ解散」になるリスクが出てくるため、安倍首相が今年度中に解散・総選挙に踏み切る可能性がある。一方、新型肺炎が終息したとしても、夏から秋にかけて東京都知事選と東京五輪が開催されるため、その間の選挙は難しい。従って、時期としては今年の秋以降が有力になる。

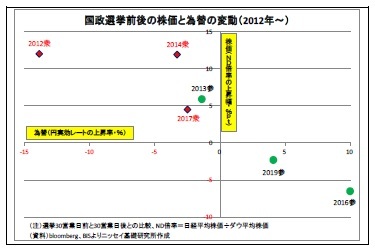

ここで、2012年9月の安倍首相の自民党総裁就任後に行われた6回の国政選挙(衆議院選・参議院選ともに3回ずつ)について、選挙前後の株価と為替の反応を振り返ってみると、まず、「衆議院選期間には毎回、円安・株高が進んでいる」ことが確認できる。安倍自民党は大規模な金融緩和と積極的な財政政策を掲げてきただけに、選挙での過半数獲得が金融緩和・財政拡大を促すと見なされ、円安・株高材料になったと考えられる。特に衆議院選は解散を伴うため、市場でポジティブサプライズになりやすいうえ、政権選択に繋がる選挙であるため、参議院選よりも市場の反応が強く現れたとみられる。

ここで、2012年9月の安倍首相の自民党総裁就任後に行われた6回の国政選挙(衆議院選・参議院選ともに3回ずつ)について、選挙前後の株価と為替の反応を振り返ってみると、まず、「衆議院選期間には毎回、円安・株高が進んでいる」ことが確認できる。安倍自民党は大規模な金融緩和と積極的な財政政策を掲げてきただけに、選挙での過半数獲得が金融緩和・財政拡大を促すと見なされ、円安・株高材料になったと考えられる。特に衆議院選は解散を伴うため、市場でポジティブサプライズになりやすいうえ、政権選択に繋がる選挙であるため、参議院選よりも市場の反応が強く現れたとみられる。ただし、一方で「近年の衆参選挙ではあまり円安・株高が進んでいない」という傾向も確認できる。2014年以降の選挙は「政権交代」や「ねじれ解消」といった意味合いを持たず、現状を維持したに過ぎなかったほか、金融緩和余地の縮小などから政策への期待が高まりづらくなったことで、円安・株高反応が抑制されたと考えられる。

従って、今後、衆議院解散・総選挙が実施され、自民党が過半数を獲得したとしても、円安・株高反応は限定的になりそうだ。

逆にもし自民党が過半数割れに追い込まれ、安倍政権が退陣する事態となれば、アベノミクス終了に対する懸念から円高・株安が進む可能性が高い。

また、解散・総選挙を経なくても安倍首相が退任する可能性はある(この場合には緊急総裁選で次期首相が選ばれる)。最近では「桜を見る会」問題や新型肺炎対応への不満から内閣支持率が低下していることを示す世論調査も出てきている。この場合も、市場では円高・株安が進むと考えられる。どの程度のインパクトになるかは、後任首相(候補)の政策スタンスと支持率次第だろう。

(メインシナリオと下振れリスク)

以上、今後の注目テーマを挙げてきたが、中でも最も重要なテーマは現在の市場を揺るがし、今後の世界経済の行方を大きく左右する新型肺炎の動向と影響となる。

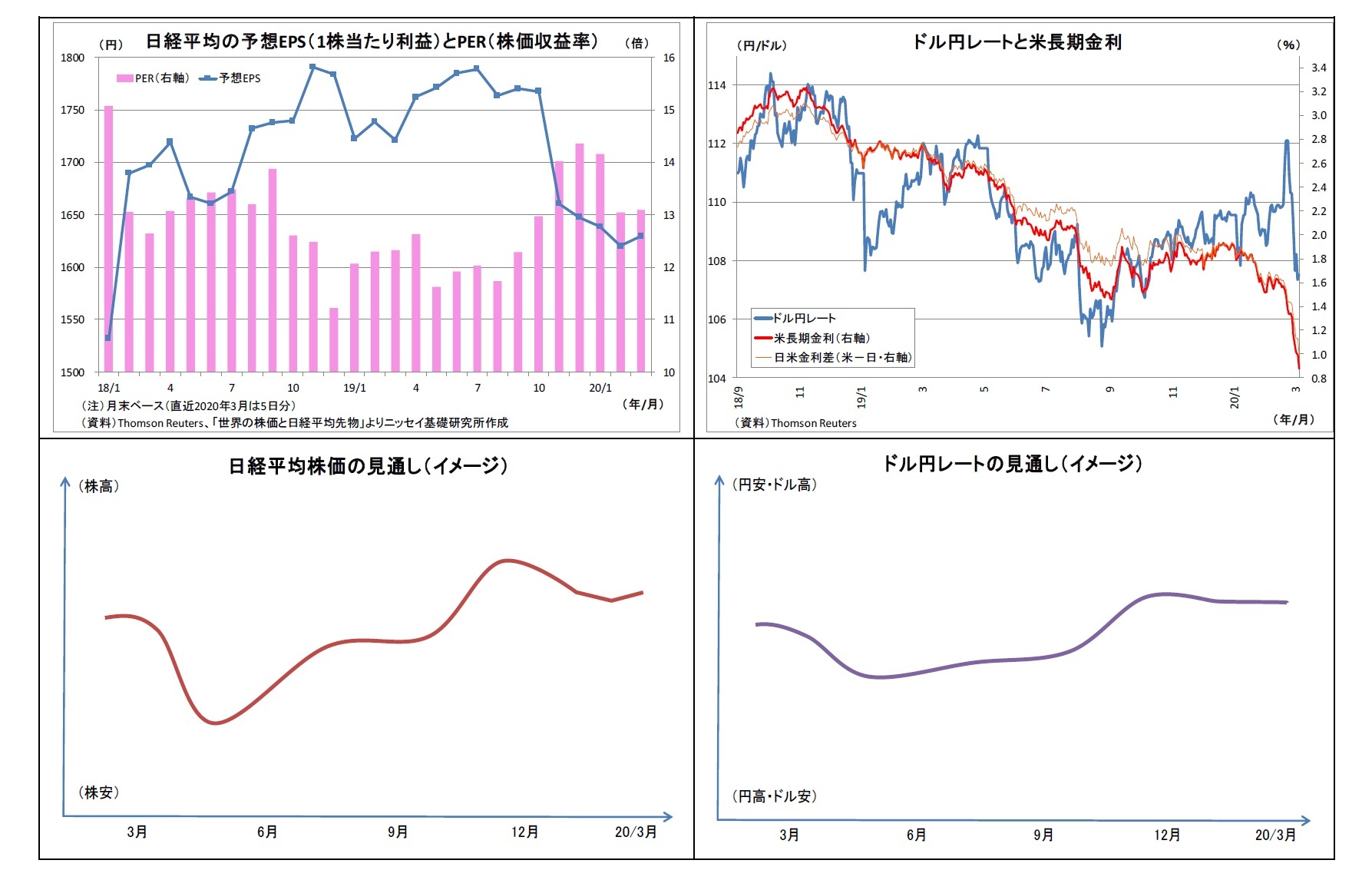

筆者は感染症の専門性を持ち合わせていないが、新型肺炎の拡大は今のところ止まる気配が見られないことから、感染拡大は当面続くと見込まれる。また、新型肺炎の影響が深刻化した2月以降の多くの経済指標がこれから内外で公表されることから、市場の懸念は一旦さらに高まる可能性が高い。来月にかけて、日経平均株価は20000円を割り込む場面もあるだろう。

その後の展開は不確実性が高いが、メインシナリオとしては、SARSの例を参考として、4-6月に終息に向かうと見込んでいる。気温上昇や治療法の発見が感染拡大の抑制に寄与する可能性も残されている。今回は生産設備が棄損しているわけではないため、新型肺炎が終息すれば、内外の経済活動は順調に回復するはずだ。また、国内では、消費税引き上げ後の反動減が時間の経過に伴って緩和するうえ、東京五輪も無事開催にこぎつけることで、企業収益の回復期待が高まり(予想EPSが上昇)、夏場にかけて日経平均株価も順調に持ち直すと見ている。

新型肺炎が終息すれば、次は市場の視線が米大統領選に集中すると見込まれる。大統領選については、トランプ大統領の再選がメインシナリオと見ている。もともと、現職大統領が有利とされるうえ、民主党の候補者選出が長引き、民主党支持者内の亀裂を埋める時間が乏しくなると予想されるためだ。この場合、大統領選の直前は先行き不透明感から内外株価の上値が抑えられるものの、大統領選後は、前回の選挙後同様、先行き不透明感の緩和やトランプ大統領再選を好感する形の株高が予想される。年度末の日経平均株価は23000円台と予想している。

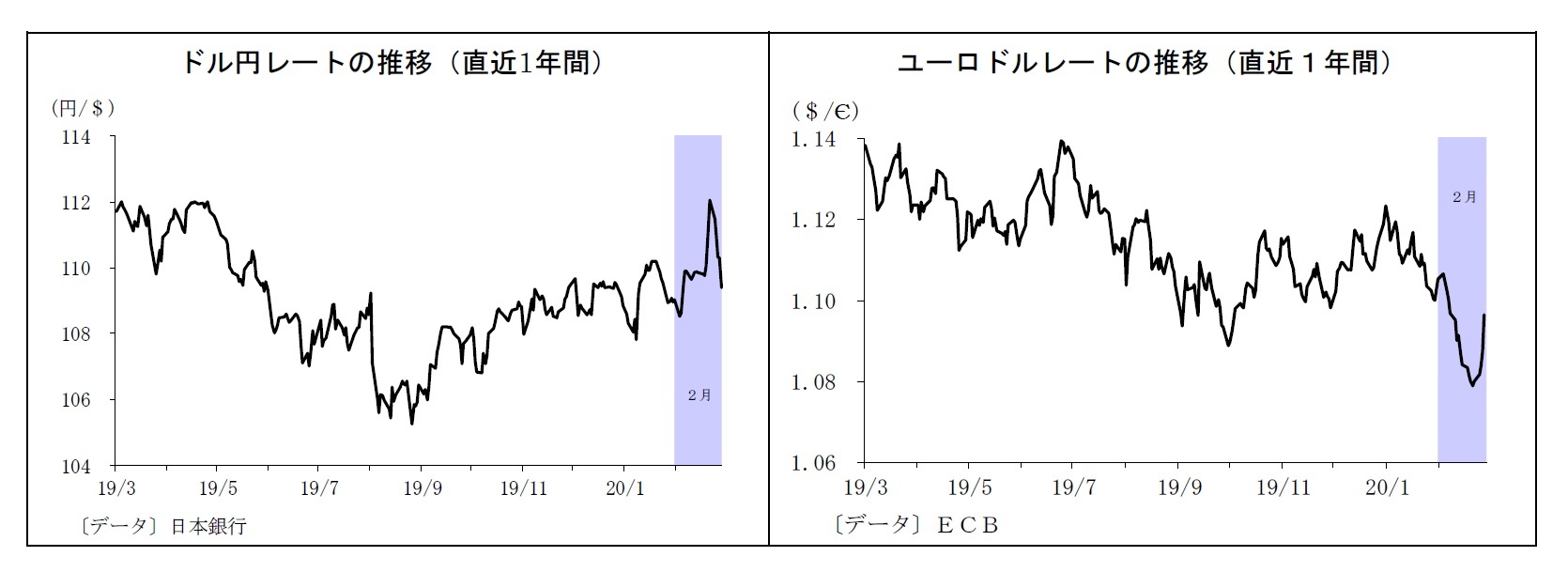

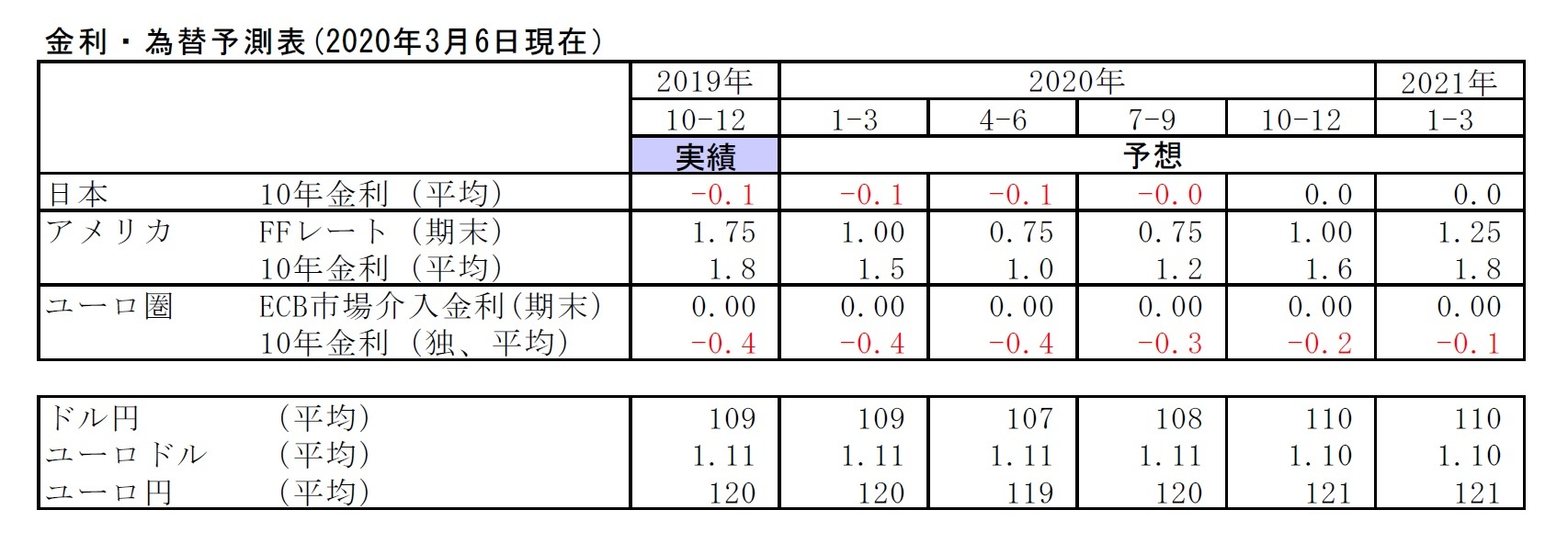

ドル円も当面は下落リスクが高い。リスクオフの円高圧力が高まりやすいうえ、FRBは4月にかけて追加利下げを行うとみられるため、1ドル105円を割り込む場面もありそうだ。

一方、株価同様、新型肺炎が終息すれば、リスクオフの円高圧力の緩和に伴ってやや円安方向に戻るだろう。さらに、秋以降はトランプ大統領再選に加え、FRBの利上げ再開を受けたドル買いが予想される。年度末のドル円レートは110円台と予想している(具体的な予想値はP11に記載)。

以上、今後の注目テーマを挙げてきたが、中でも最も重要なテーマは現在の市場を揺るがし、今後の世界経済の行方を大きく左右する新型肺炎の動向と影響となる。

筆者は感染症の専門性を持ち合わせていないが、新型肺炎の拡大は今のところ止まる気配が見られないことから、感染拡大は当面続くと見込まれる。また、新型肺炎の影響が深刻化した2月以降の多くの経済指標がこれから内外で公表されることから、市場の懸念は一旦さらに高まる可能性が高い。来月にかけて、日経平均株価は20000円を割り込む場面もあるだろう。

その後の展開は不確実性が高いが、メインシナリオとしては、SARSの例を参考として、4-6月に終息に向かうと見込んでいる。気温上昇や治療法の発見が感染拡大の抑制に寄与する可能性も残されている。今回は生産設備が棄損しているわけではないため、新型肺炎が終息すれば、内外の経済活動は順調に回復するはずだ。また、国内では、消費税引き上げ後の反動減が時間の経過に伴って緩和するうえ、東京五輪も無事開催にこぎつけることで、企業収益の回復期待が高まり(予想EPSが上昇)、夏場にかけて日経平均株価も順調に持ち直すと見ている。

新型肺炎が終息すれば、次は市場の視線が米大統領選に集中すると見込まれる。大統領選については、トランプ大統領の再選がメインシナリオと見ている。もともと、現職大統領が有利とされるうえ、民主党の候補者選出が長引き、民主党支持者内の亀裂を埋める時間が乏しくなると予想されるためだ。この場合、大統領選の直前は先行き不透明感から内外株価の上値が抑えられるものの、大統領選後は、前回の選挙後同様、先行き不透明感の緩和やトランプ大統領再選を好感する形の株高が予想される。年度末の日経平均株価は23000円台と予想している。

ドル円も当面は下落リスクが高い。リスクオフの円高圧力が高まりやすいうえ、FRBは4月にかけて追加利下げを行うとみられるため、1ドル105円を割り込む場面もありそうだ。

一方、株価同様、新型肺炎が終息すれば、リスクオフの円高圧力の緩和に伴ってやや円安方向に戻るだろう。さらに、秋以降はトランプ大統領再選に加え、FRBの利上げ再開を受けたドル買いが予想される。年度末のドル円レートは110円台と予想している(具体的な予想値はP11に記載)。

ただし、不確実性が高い点は否めない。新型肺炎の動向を見通すことは極めて困難であるためだ。もし、仮に新型肺炎の拡大が夏以降も続き、世界経済への悪影響も拡大を続ければ、株価は19000円を、ドル円も100円を大きく割り込む事態になりかねない。

2.日銀金融政策(2月):新型肺炎の影響に「最大限の注意を払う」

(日銀)維持(開催なし)

2月は金融政策決定会合の空白月にあたり、開催が予定されていないため、金融政策は前月から維持となった。次回の会合は臨時会合がなければ、3月18日~19日に開催される予定。

なお、2月23日に行われたG20財務大臣・中央銀行総裁会議後の記者会見において、黒田総裁は新型肺炎の影響に関して、小幅な下方修正に留まっているIMFの世界経済見通しを理由として挙げつつ、「日本経済についても大きな影響があるとは今のところはみていない」との見解を示し、金融政策についても、「現時点で金融政策面からの対応について具体的に議論する段階にはない」との考えを示した。

一方で、「(新型肺炎が)わが国の経済・物価、あるいは今後の金融市場に与える影響等については、最大限の注意を払っていく必要がある」と注視していく姿勢を強調し、「必要なときには必要な措置がとれるように、万全を期して参る所存」、「必要があれば、躊躇なく、追加的な措置を講じる」と述べた。

しかし、その後市場の混乱が拡大し、FRBが緊急声明で早期利下げを示唆したことを受けて、日銀は3月2日に急遽総裁談話を公表した。その中では、「今後の動向を注視しつつ、適切な金融市場調節や資産買入れの実施を通じて、潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく」との方針が示された。

2月は金融政策決定会合の空白月にあたり、開催が予定されていないため、金融政策は前月から維持となった。次回の会合は臨時会合がなければ、3月18日~19日に開催される予定。

なお、2月23日に行われたG20財務大臣・中央銀行総裁会議後の記者会見において、黒田総裁は新型肺炎の影響に関して、小幅な下方修正に留まっているIMFの世界経済見通しを理由として挙げつつ、「日本経済についても大きな影響があるとは今のところはみていない」との見解を示し、金融政策についても、「現時点で金融政策面からの対応について具体的に議論する段階にはない」との考えを示した。

一方で、「(新型肺炎が)わが国の経済・物価、あるいは今後の金融市場に与える影響等については、最大限の注意を払っていく必要がある」と注視していく姿勢を強調し、「必要なときには必要な措置がとれるように、万全を期して参る所存」、「必要があれば、躊躇なく、追加的な措置を講じる」と述べた。

しかし、その後市場の混乱が拡大し、FRBが緊急声明で早期利下げを示唆したことを受けて、日銀は3月2日に急遽総裁談話を公表した。その中では、「今後の動向を注視しつつ、適切な金融市場調節や資産買入れの実施を通じて、潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく」との方針が示された。

(今後の予想)

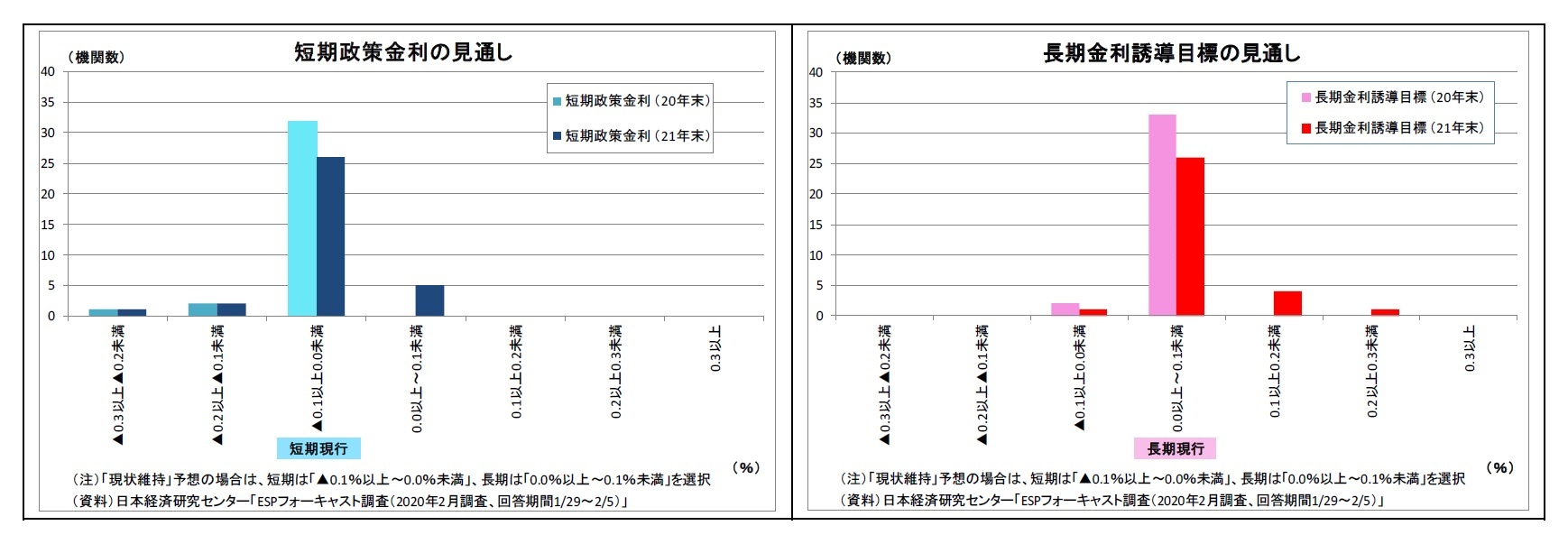

昨年幾度もフォワードガイダンスの強化によって追加緩和の可能性を匂わせながら回避したことが示す通り、日銀は既に追加緩和余地が乏しく、副作用への警戒を要する状況にあるため、マイナス金利深掘りなどの追加緩和のハードルは高い。

従って、日銀は今後も潤沢な資金供給実施のアピールと中小企業の資金繰り対策を打ち出すに留め、追加緩和については可能性に言及しつつ温存し、状況が落ち着くまでの時間を稼ぐというのが基本スタンスだと予想している。また、FRBの先日の緊急利下げが市場の不安鎮静化に繋がっていないことが追加緩和に対するスタンスの慎重化に働いている可能性もある。

ただし、足元では円高ドル安がじわりと進行しており、足元では105円台を付けている。今後も円高の進行が止まらなければ、日銀が「イチかバチか」で0.1~0.2%のマイナス金利深掘り(副作用緩和策とセットで)に踏み切る可能性も残されている。

昨年幾度もフォワードガイダンスの強化によって追加緩和の可能性を匂わせながら回避したことが示す通り、日銀は既に追加緩和余地が乏しく、副作用への警戒を要する状況にあるため、マイナス金利深掘りなどの追加緩和のハードルは高い。

従って、日銀は今後も潤沢な資金供給実施のアピールと中小企業の資金繰り対策を打ち出すに留め、追加緩和については可能性に言及しつつ温存し、状況が落ち着くまでの時間を稼ぐというのが基本スタンスだと予想している。また、FRBの先日の緊急利下げが市場の不安鎮静化に繋がっていないことが追加緩和に対するスタンスの慎重化に働いている可能性もある。

ただし、足元では円高ドル安がじわりと進行しており、足元では105円台を付けている。今後も円高の進行が止まらなければ、日銀が「イチかバチか」で0.1~0.2%のマイナス金利深掘り(副作用緩和策とセットで)に踏み切る可能性も残されている。

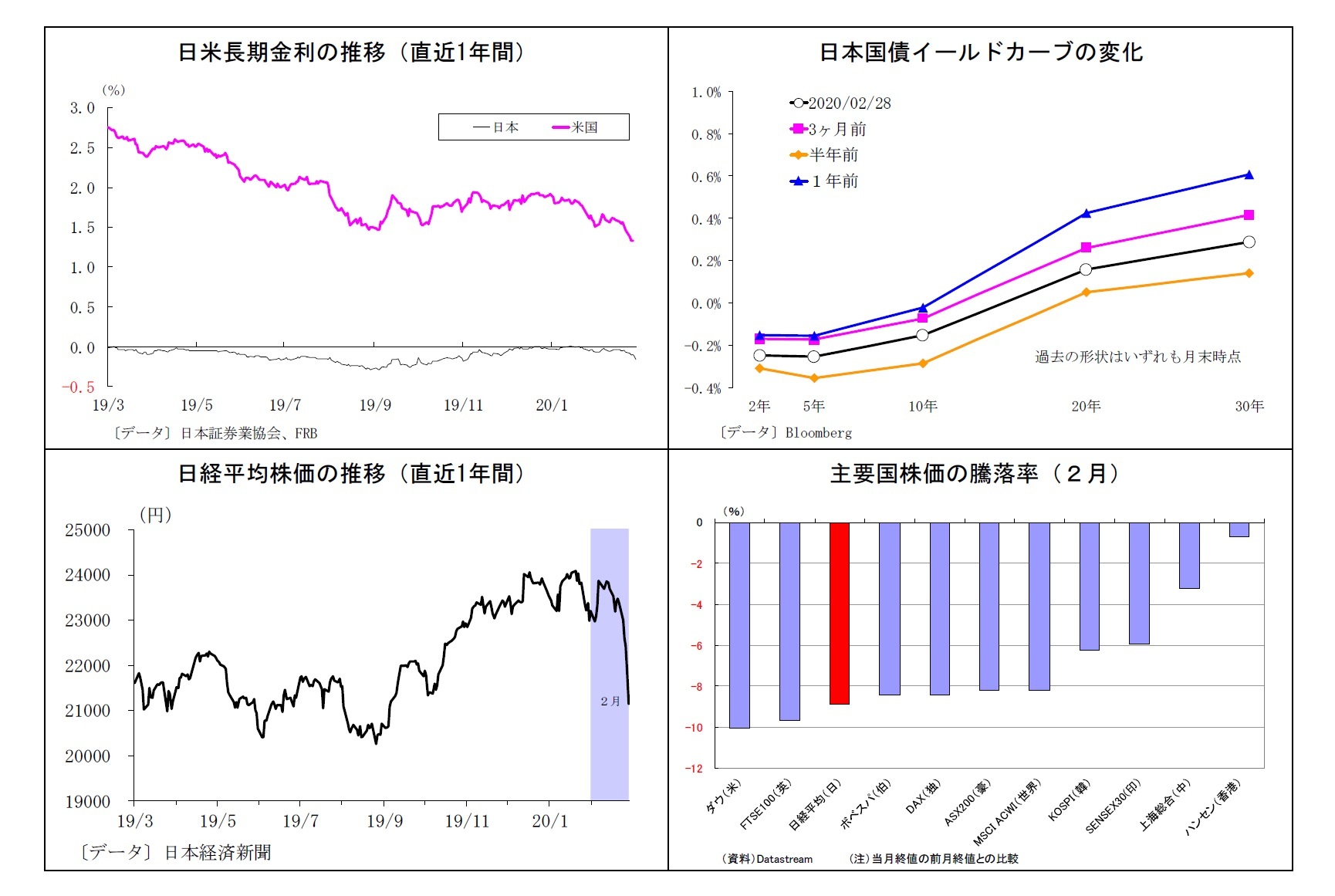

3.金融市場(2月)の振り返りと予測表

(ユーロドルレート)

2月の動き 月初1.10ドル台後半でスタートし、月末は1.09ドル台後半に。

月初、良好な米経済指標と低調な独経済指標が公表されたことで米欧景気格差が意識され、ユーロ安基調が継続。独与党の党首辞任表明もユーロ安圧力となり、11日には1.09ドルに到達した。その後も米独経済指標の強弱感からユーロ売りは止まらず、20日には1.08ドルを割り込んだ。しかし、下旬にはこれまでのユーロ安を受けたポジション調整的なユーロ買い、米経済指標の悪化、米国での新型肺炎拡大懸念などからユーロが持ち直し、26日には1.08ドル台後半に。月末には米早期利下げ観測の上昇などからドル売りに拍車がかかり、1.09ドル台後半で終了した。

2月の動き 月初1.10ドル台後半でスタートし、月末は1.09ドル台後半に。

月初、良好な米経済指標と低調な独経済指標が公表されたことで米欧景気格差が意識され、ユーロ安基調が継続。独与党の党首辞任表明もユーロ安圧力となり、11日には1.09ドルに到達した。その後も米独経済指標の強弱感からユーロ売りは止まらず、20日には1.08ドルを割り込んだ。しかし、下旬にはこれまでのユーロ安を受けたポジション調整的なユーロ買い、米経済指標の悪化、米国での新型肺炎拡大懸念などからユーロが持ち直し、26日には1.08ドル台後半に。月末には米早期利下げ観測の上昇などからドル売りに拍車がかかり、1.09ドル台後半で終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年03月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020年度の金融市場を読む~注目テーマと展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020年度の金融市場を読む~注目テーマと展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!