- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 図表でみる世界経済(過去半世紀の経済発展編)~米中新冷戦に直面した今だからこそ、米ソ冷戦とその後30年の経済発展を振り返り、米中新冷戦に備えよう!

図表でみる世界経済(過去半世紀の経済発展編)~米中新冷戦に直面した今だからこそ、米ソ冷戦とその後30年の経済発展を振り返り、米中新冷戦に備えよう!

三尾 幸吉郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――世界で最も豊かな国はどこ?

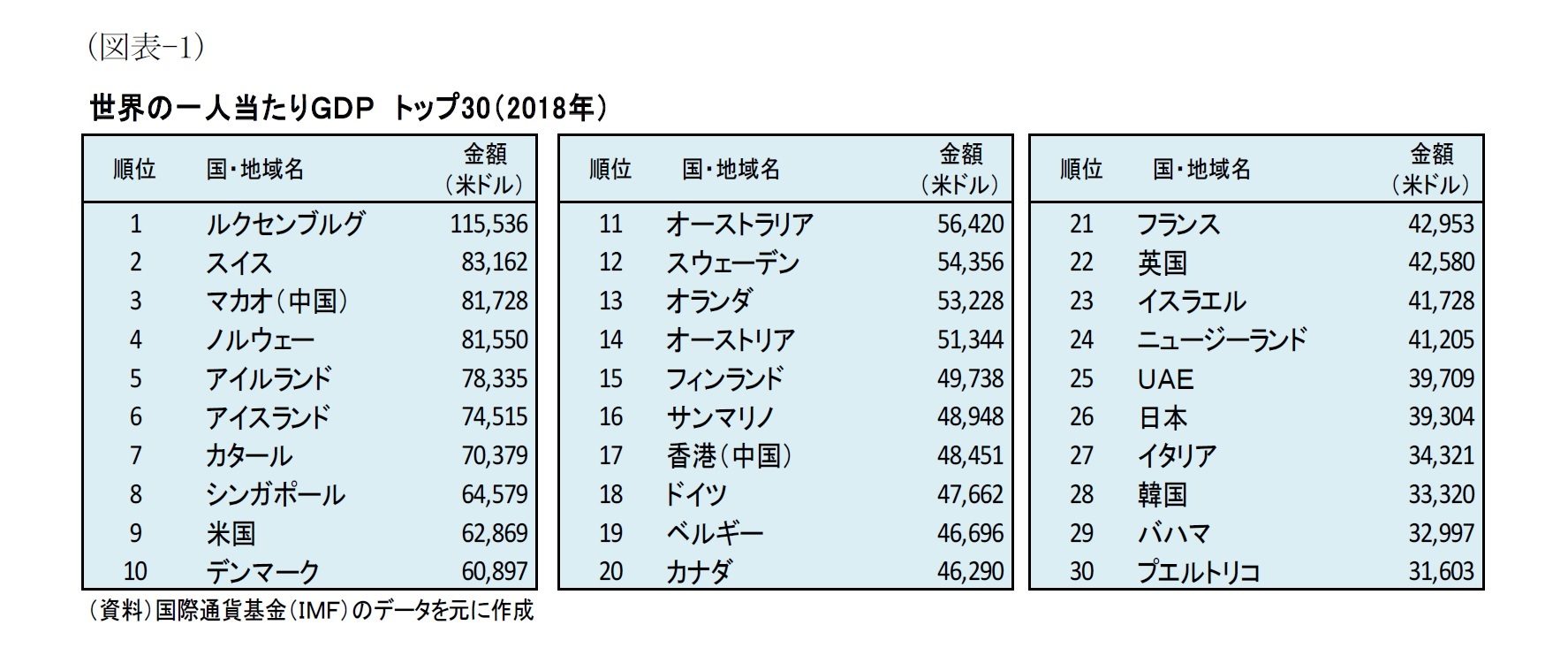

世界各国地域の一人当たりGDPのトップ30を見ると(図表-1)、米国は約6.3万ドルで世界第9位、西側に属した日本は約3.9万ドルで第26位、同じくドイツは第18位、フランスは第21位、英国は第22位、イタリアは第27位、カナダも第20位と、米ソ冷戦で資本主義陣営(西側)に属した主要先進国(G7)はすべてランクインしている。一方、米ソ冷戦で共産主義陣営(東側)の盟主だったロシアは約1.1万ドルで第65位、東側に属していたハンガリーは約1.6万ドルで第54位、ポーランドは約1.5万ドルで第59位とランク外に甘んじている。また、世界第2位の経済大国である中国は約9,600ドルで第72位に位置しており、人口が13億人を超える巨大なインドも約2,000ドルで第144位に留まっている。

なお、国土が小さく人口も少ない国地域が高位にあるのも目立つ。世界第1位のルクセンブルグはドイツとフランスに挟まれた人口約60万人の小国だが、欧州大陸における金融や情報通信の拠点(ハブ)として発展してきた。第3位のマカオ(中国の特別行政区)は珠江デルタを挟んで香港の反対側に位置する人口約70万人の小国だが、カジノを中核とする観光業で発展してきた。第7位のカタールはペルシャ湾に位置する人口約2百万人の小国だが、原油など天然資源に恵まれただけでなく、首都ドーハに本社を置くアルジャジーラを核に情報通信で中東におけるハブ機能を果たしている。第8位のシンガポールも人口600万人弱の小国だが、アジアにおける貿易や金融のハブとして発展してきた。

それでは、どのような経緯でこのようなランキングとなったのだろうか。米ソ冷戦の渦中にあった1970年から現在に至るまで半世紀に及ぶ歴史を、1970年からソ連崩壊までの約20年とその後の約30年に分けた上で振り返ってみることとしたい。

2――1970年からソ連崩壊までの経済発展

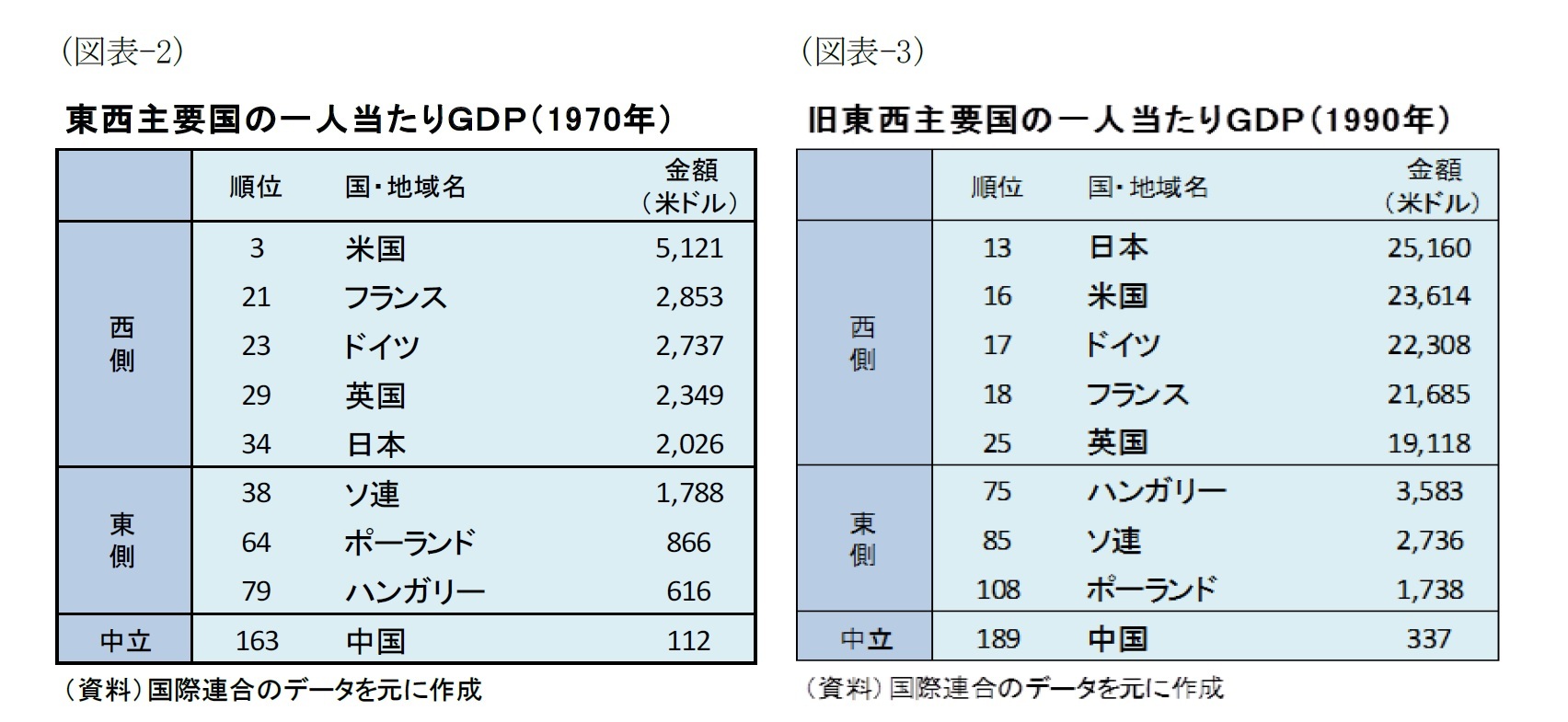

まずは当時(1970年)の一人当たりGDPの水準を確認しておこう。西側陣営の主要国を見ると、トップは米国の5,121ドルで、次いでフランス、ドイツ、英国、日本の順番となっており、いずれも米国の半分前後の水準に位置していた(図表-2)。一方、東側陣営の主要国を見ると、トップはソ連の1,788ドルで、次いでポーランド、ハンガリーの順番となっており、いずれもソ連の半分程度の水準だった。また、東西両陣営の盟主であった米ソを比較すると、米国はソ連の3倍弱の水準となっていた。なお、中ソ国境紛争(1969年)でソ連との関係が悪化し米国への接近(1972年には米中共同声明)を図っていた中国は112ドルと極めて貧しい国だった。

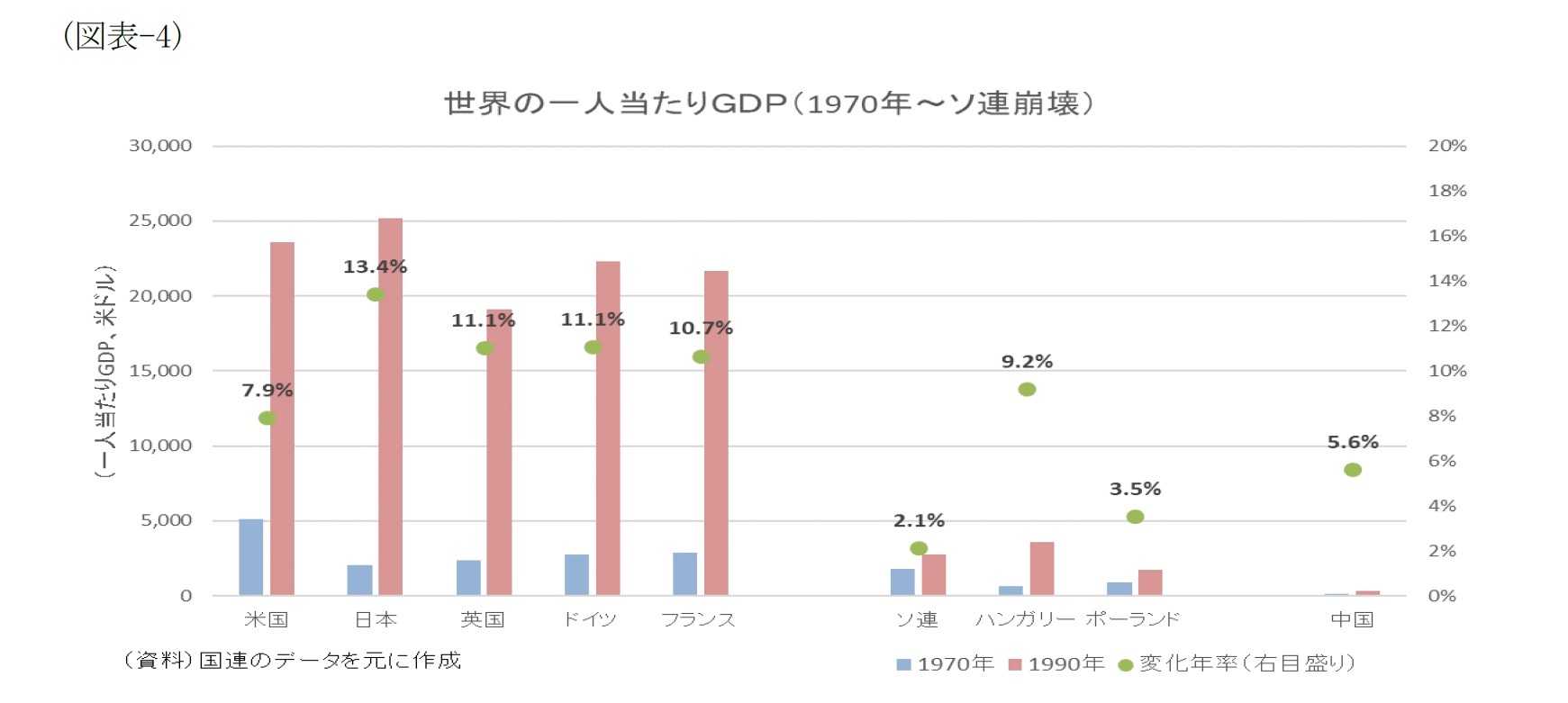

その後、ソ連では1985年にゴルバチョフが共産党の書記長に就任し、ペレストロイカ(再構築)が始まった。当初は、政治面で共産党による一党支配や東側衛星国に対するソ連の指導を維持した上で、指令型計画経済(Command Economy)から市場経済(Market Economy)へ転換しようとする経済面の改革に主眼があったが、経済面の改革が中途半端な段階だった中で、民主的選挙や大統領制の導入など政治面の改革が進行し、1991年にはソ連が崩壊する結末となった。1970年からソ連崩壊の前年(1990年)までの一人当たりGDPの推移を見ると、東側陣営の盟主だったソ連の伸びは年平均2.1%で、西側陣営に属した主要国の伸びを大きく下回った(図表-4)。1990年時点の一人当たりGDPの水準を見ても、ソ連は西側陣営の盟主だった米国の10分の1程度まで落ち込んでいた(図表-3)。また、東側陣営に属していたハンガリーでは、早くも1968年に経営の自主判断が取り入れられ、農業改革や工業化がいち早く進展したことから、一人当たりGDPの伸びは年平均9.2%と、東側陣営の中では極めて高かった(図表-4)。他方、同じくポーランドでは1970年代前半には西側陣営からの対外債務や技術導入で高成長を遂げた時期もあったが、石油危機で対外債務の返済計画に狂いが生じると、ストライキや暴動が頻発するなど政治経済が混乱、一人当たりGDPの伸びは年平均3.5%に留まった(図表-4)。

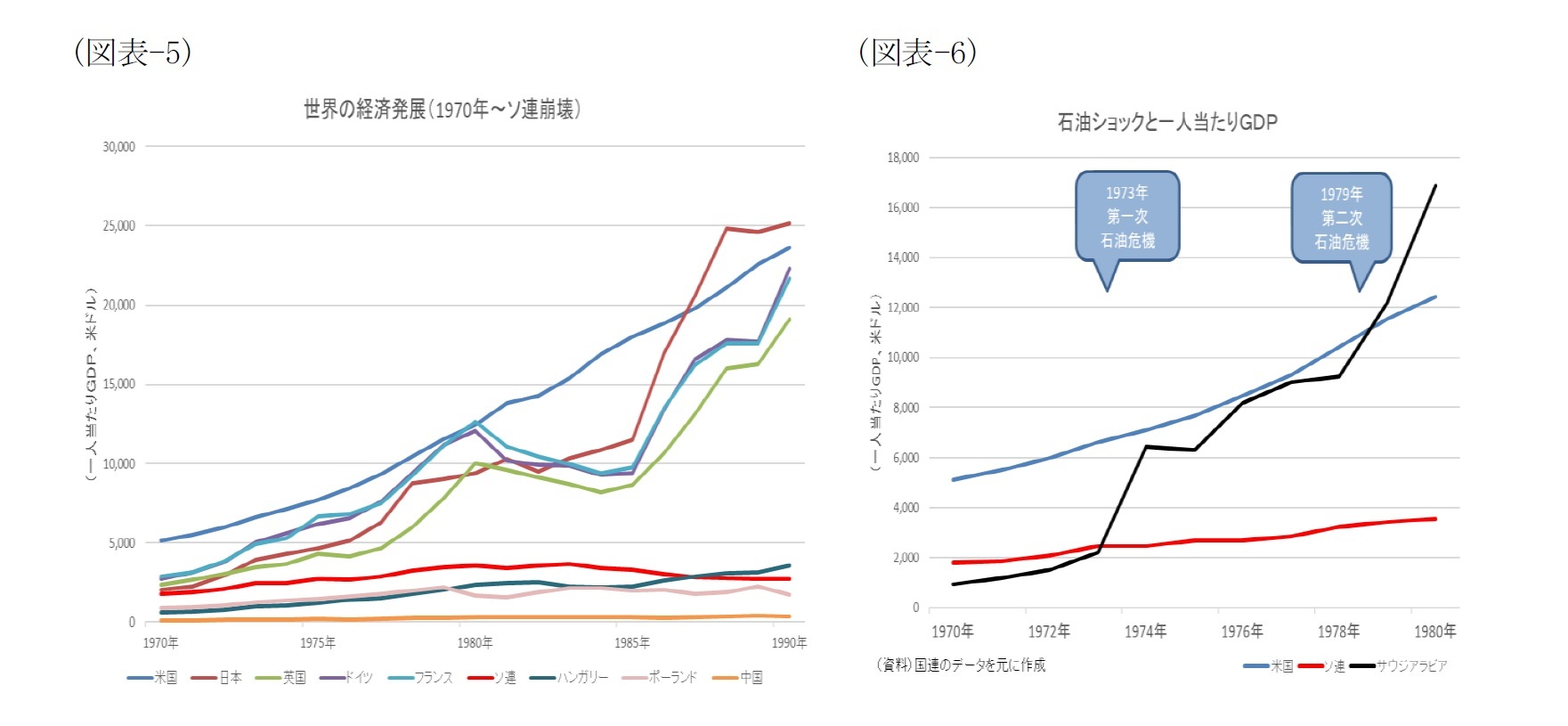

一方、1970~1990年の西側陣営では、米国が1971年に自国通貨と金との兌換を停止(ニクソン・ショック)し、固定為替相場制から変動為替相場制へと段階的に移行していったため、ブレトン・ウッズ体制はその役割を終えることとなった。その後、西側陣営では、石油危機など米国だけでは対応できない問題を話し合うべく、1975年には第一回目の主要先進国首脳会議(当時はG5、現在のG7)を開催し、その後は“集団指導体制”のようになり、1985年には過度な米ドル高を是正することで合意(プラザ合意)するなど、西側陣営の政策協調の場として機能するようになっていた。しかし、基本的に西側陣営の盟主は米国のままだった。経済政策に関しても、1980年前後に「英国病5」を克服しようと動き出したサッチャー元英首相や、米国のレーガン元大統領が「新自由主義(Neo Liberalism)6」の経済政策に舵を切る一方、フランスではミッテラン元大統領が公共投資を増やし国有化を推進するなど一枚岩ではなく、小さな政府で自由を重んじる「新自由主義」と、大きな政府で人権や平等など社会的公正を重んじる「社会自由主義(Social Liberalism)」の間で揺れ動いた面はあるものの、基本的には市場メカニズムを生かすことで一人当たりGDPは右肩上がりで上昇した7。なお、そのころの成長エンジンは西側陣営内で進展し始めたグローバリゼーションだった。1970年から1990年までの一人当たりGDPの推移を見ると、西側陣営の盟主だった米国が年平均7.9%、西側陣営に属した日本が同13.4%、同じく英国が同11.1%、同じくドイツが同11.1%、同じくフランスが同10.7%だった(図表-4)。特筆すべきは米国の伸びよりも欧州や日本の方が高かった点である。1970年に米国の半分前後に留まっていた欧州の一人当たりGDPは1990年には9割前後まで近づき、1985年のプラザ合意で自国通貨が米ドルに対した大幅に値上がりした日本は米国を超えることとなった(図表-3、5)。

なお、1970年代には、第4次中東戦争を発端とする第一次石油危機(1973年)と、イラン革命を発端とする第二次石油危機(1979年)が起きた。この2度にわたる石油価格の高騰で、消費国ではインフレが深刻化するとともに、中東などの産油国へ所得が移転することとなった。そして、サウジアラビアの一人当たりGDPが一時は米国を上回ることとなった(図表-6)。なお、当時のソ連は世界の15~18%を産出する巨大な産油国だったが、西側陣営から輸入していた工業製品も値上がりしたため、その恩恵は小さく、1970年代の一人当たりGDPの伸びは米国を年平均2ポイント程度下回った。

1 第二次世界大戦後1947年、米国の国務長官だったジョージ・マーシャルが提唱した「欧州復興計画(European Recovery Program)」である。米国がこの計画を実施した背景には、連合国間では「ドイツが潜在的な戦力となりうる科学技術力や重工業を保有している限り世界平和はあり得ない」との懸念があったものの、勢いづくソ連を封じ込めるにはドイツ経済の再興が必要との判断があったとされる。

2 第二次世界大戦後半の1944年、米国のニューハンプシャー州の保養地ブレトン・ウッズで開かれた連合国通貨金融会議で「ブレトン・ウッズ協定(Bretton Woods Agreements)」が締結された。1945年には「国際通貨基金協定」が発効し、米ドルと金との交換性を保証することで、米ドルと各国通貨の交換比率を一定に保ち(米ドル基軸の固定為替相場制)、戦後の西側陣営の経済復興を支えたとされる。

3 当初の加盟国は、ソ連、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアの6ヵ国。その後すぐにアルバニアが加盟したのに続いて、東ドイツ(1950年)、モンゴル(1962年)、キューバ(1972年)、ベトナム(1978年)が加盟することとなった(アルバニアは1962年に事実上脱退)。また、準加盟国としてユーゴスラビア、非社会主義協力国としてフィンランド、イラク、メキシコ、オブザーバーとしてアンゴラ、エチオピア、南イエメン、モザンビーク、ラオス、中国、北朝鮮が参加したが、中国と北朝鮮は途中から不参加となった。1991年6月に解散。基本的な構図としては、ソ連が第一次産品(原油やガスなど)を加盟国に供給し、その対価として完成品(農産物、工業製品、消費財など)を受け取るという貿易構造だったとされる。

4 加盟国は、ソ連、ポーランド、東ドイツ、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、アルバニアの8ヵ国(アルバニアは1968年に脱退)。設立は1955年、1991年に解散。

5 基幹産業を国有化し、「ゆりかごから墓場まで」と称される充実した社会保障制度を整えたで、国民には重い社会保障負担がのしかかるとともに勤労意欲を失うことになり、経済活動が停滞した現象のことを指す。

6 政治的には「新保守主義(Neo-Conservatism、ネオコン)」と呼ばれる政治思想を採用し、国益よりも自由・民主主義のイデオロギーを重視し、それを世界に広げるためには武力介入も辞さないスタンスを取った。

7 「新自由主義」と「社会自由主義」の問題に関しては、欧州連合(EU)がリスボン条約などでも掲げられた「社会的市場経済(Social Market Economy)」や「国家資本主義」なども含めて、次回以降の「図表でみる世界経済」で改めて取り上げる予定である。

(2020年02月21日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる世界経済(過去半世紀の経済発展編)~米中新冷戦に直面した今だからこそ、米ソ冷戦とその後30年の経済発展を振り返り、米中新冷戦に備えよう!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる世界経済(過去半世紀の経済発展編)~米中新冷戦に直面した今だからこそ、米ソ冷戦とその後30年の経済発展を振り返り、米中新冷戦に備えよう!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!