- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 2020年の消費について考えるー東京オリンピック・パラリンピックやデジタル化、暮らしの構造変化

2020年の消費について考えるー東京オリンピック・パラリンピックやデジタル化、暮らしの構造変化

基礎研REPORT(冊子版)2月号[vol.275]

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―今年の消費の3つのポイント

2―東京五輪関連消費

2|日本人のトキ消費とイエナカ消費

日本人需要は、観戦需要と開催時の混雑に伴う需要に大別できる。

観戦需要としては、家庭での観戦を充実させるためのテレビの買い替えなどがあるが、昨年の消費増税によって、すでに消費の先食いが生じている。また、増税後の消費者の節約志向が根強く残るならば、五輪という限定期間のために高額なモノを買う消費者は多くはないのかもしれない。

一方で、盛り上がりが期待されるのは「トキ消費」だ。トキ消費とは、ハロウィンや音楽フェス、アイドルの総選挙、W杯など、その時、その場でしか味わえない盛り上がりを共有することであり、より限定されたコト消費とも言える。SNSが消費行動に浸透することで、SNS映えしやすいイベントが好まれる傾向もあるようだ。

トキ消費の肝は、同じ趣味嗜好を持つ他者と感動を共有することにもある。今回のような自国開催の五輪では、「共に日本人選手を応援したい!」という熱い気持ちが特に高まるだろう。しかし、希望通りの観戦チケットを得られた消費者はわずかだ。よって、その受け皿として、例えば、スポーツカフェやイベントスペースなどにおけるパブリックビューイングといったトキ消費が期待できるのではないだろうか。

また、混雑に伴う需要については、「イエナカ消費」が期待できるだろう。猛暑の中、会場付近は交通機関の大混雑が予想される。混雑を避けて家の中にこもりたいと考える消費者も少なくないだろう。自宅での食事や娯楽を楽しむためのイエナカ消費もじわりと盛り上がる可能性がある。

なお、開催時は通勤も課題だ。個人というより企業需要だが、テレワーク用のノートPCやタブレットなどのモバイル端末需要が高まる可能性もある。

3―シニアでも消費のデジタル化

昨年の消費増税時に、消費者の負担軽減策として「キャッシュレス・ポイント還元事業」が実施され、増税直後から、キャッシュレス決済サービス各社では利用者を伸ばしているようだ。また、最近は、QRコードを読み取るなどスマホを使ったキャッシュレス決済サービスが増えている。

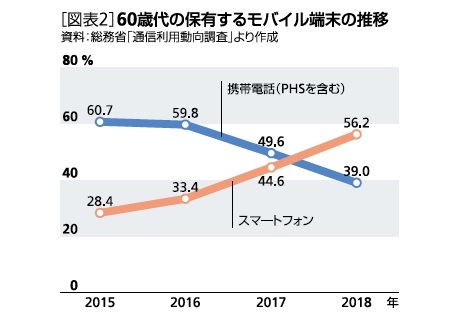

実は、2018年から60歳代のスマホ保有率はガラケー保有率を上回るようになっている[図表2]。「キャッシュレス・ポイント還元事業」は、この流れをさらに後押しするのではないだろうか。

サブスクは無駄な消費を減らし、消費の合理化を図ることができる。現在のところ、スマホ使いに長けた若者の利用が主だ。しかし、実は、サブスクは年金や貯蓄に頼るシニアの消費生活とも相性が良いのではないだろうか。

4―暮らしの構造変化

単身世帯が増えることで、現在、商品やサービスが小型化している。箱入りのカレールーの売上高を1人用のレトルトパックが上回るようになり、カット野菜が売れている。単身世帯は2040年には全体の4割となる中で、今後も様々な領域で「消費のコンパクト化」は進むだろう。

また、カット野菜等が売れる背景には、共働き世帯が増え、時短化需要や代行需要が高まっている影響もある。

今、食洗機や洗濯乾燥機、ロボット掃除機、用途に合わせた使い捨ての掃除シートなど、様々な領域で時短化や代行を図れる商品・サービスが増えている。また、シェアリングエコノミーによって家事代行などの人手を得やすい環境も広がっている。

さらに、共働き世帯に向けた子どもの教育関連の代行サービスも増えている。例えば、習い事送迎のキッズタクシーや、習い事教室が併設された小学生の放課後学童クラブなどでは、予約を受けきれないほど人気の高いものもあるようだ。

女性の社会進出が進む若い世代の母親ほど、大学進学率が高く経済力も高まっており、少子化の中でも、子ども1人当たりの教育費は膨らむ可能性もある。むしろ少子化だからこそ、限られた子に向けて多くの教育費を費やすという見方もできる。今後も増え行く共働き世帯に向けた子どもの教育関連市場は、盛り上がりが期待できるだろう。

5―サスティナブルという流れも

近年、マーケティングにおいても、「SDGs」、「サスティナブル」といったキーワードが目に付くようになった。欧州の若者を中心に、大量生産による大量廃棄をもたらすファストファッションをボイコットするような動きもある。

これまでは、企業においても消費者においても、環境問題への取り組みは経済的に余裕のある層で積極的に取り組まれてきた。しかし、近年、日本では、深刻な自然災害が相次いだことで、国民全体で環境問題に対する意識が高まっているのではないだろうか。

今年の消費を考える上で3つのポイントをあげたが、これらにも「サスティナブル」という共通点がある。

五輪は言うまでもなく世界最大規模のイベントであり、その影響力は世界に広く及ぶ。環境や経済、社会面など幅広い領域において、持続可能性に配慮した大会運営が求められる。

また、消費のデジタル化として見られるサブスクは、消費者の間で商品を循環させることで、無駄な廃棄を減らすことができ、持続可能な社会づくりにつながる。

さらに、単身世帯の増加による消費のコンパクト化は、無駄な消費を減らす合理化とも言える。そして、より若い世代の共働き世帯、あるいは子育て世帯では、環境問題に対する意識の高い層が増えている印象もある。

消費行動を捉えるには、目の前に起きていること、すぐ先の未来に控えていることだけではなく、その背景にある暮らし方や価値観の変化という大きな流れもあわせて捉える必要がある。

(2020年02月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020年の消費について考えるー東京オリンピック・パラリンピックやデジタル化、暮らしの構造変化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020年の消費について考えるー東京オリンピック・パラリンピックやデジタル化、暮らしの構造変化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!