- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険商品 >

- 骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品

2019年11月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ところで、骨髄ドナー(提供者)として骨髄採取手術を受けた場合にも保障対象となる保険商品があることをご存知だろうか。通常の生命保険の医療商品は、被保険者が自身の治療のために入院したり、手術を受けたりした場合に保障対象となる。一方で、被保険者が骨髄ドナー(提供者)として骨髄幹細胞採取手術等を受けた場合は、自身の治療のための手術とは言えない。しかし、このような、骨髄ドナー(提供者)に対しても保障を提供する保険商品が発売されている。今回は、そうした骨髄ドナー(提供者)に対して保障を提供する個人向けの保険商品について紹介したい。

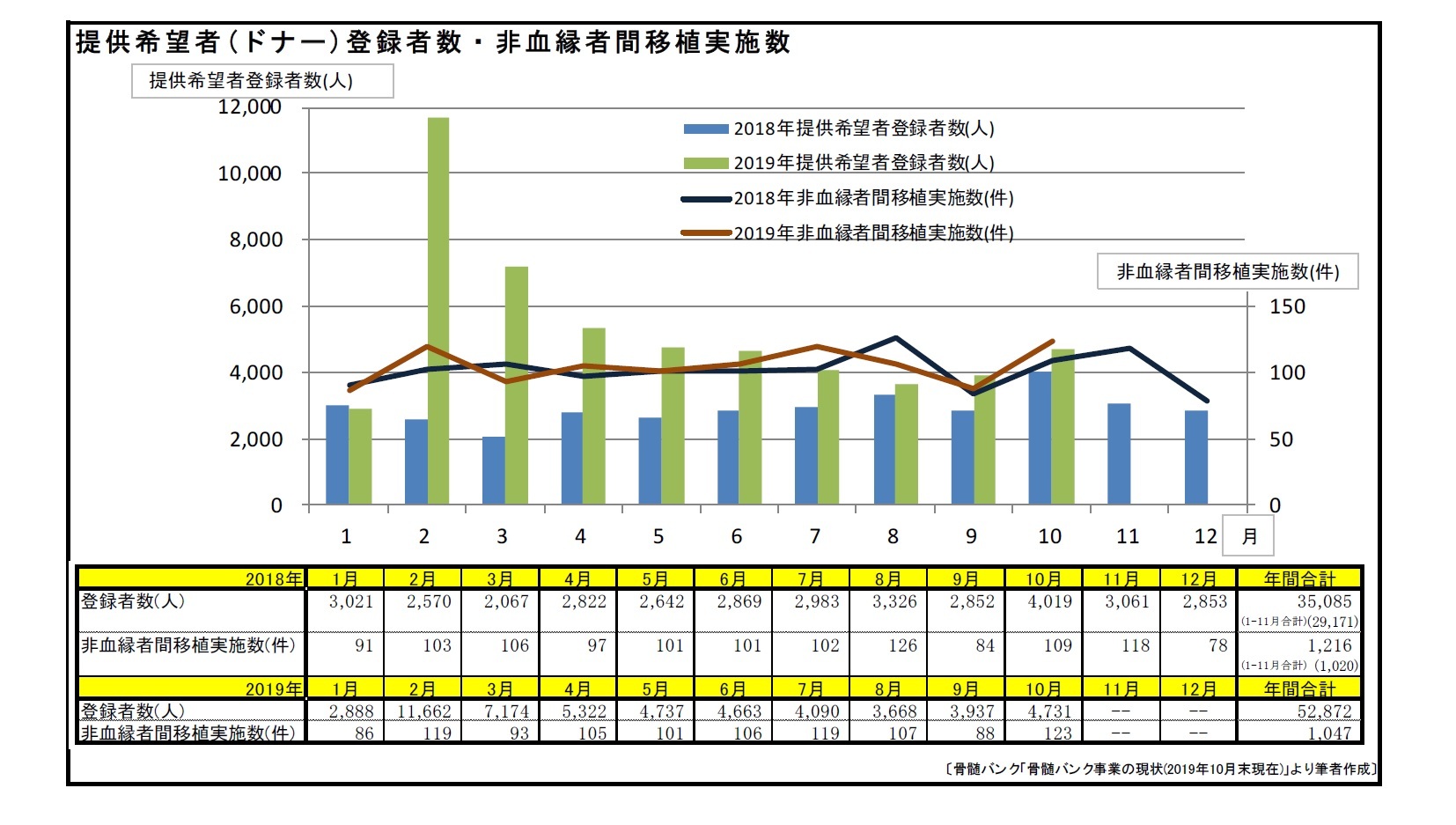

1 骨髄バンク「骨髄バンク事業の現状(2019 年10月末現在) 【速報値】」(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/08_data/bank_genjou.pdf, 2019 年11 月18 日最終閲覧)。また、日本経済新聞「骨髄提供休暇で支援 池江選手白血病でドナー登録増」2019年7月18日夕刊でも報じられている。

1 骨髄バンク「骨髄バンク事業の現状(2019 年10月末現在) 【速報値】」(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/08_data/bank_genjou.pdf, 2019 年11 月18 日最終閲覧)。また、日本経済新聞「骨髄提供休暇で支援 池江選手白血病でドナー登録増」2019年7月18日夕刊でも報じられている。

2――保険業法施行規則の一部を改正

骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する民間保険会社の保険商品については、民間保険会社が商品を開発・販売開始することに先立ち、保険業法施行規則の改正が行われている。

2005(平成17)年3月4日に「規制改革・民間開放集中受付期間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針について(平成16年9月10日)」において、骨髄提供者(ドナー)が受ける骨髄採取手術についても保険の給付対象としたいとの要望を受けて、金融庁が所要の整備を行う旨を発表した。

当時の法令上、引受対象となる事由は、疾病又は傷害と定義されているため、健康体であるドナーが自らの意思で受ける骨髄採取手術は含まれていなかった。保険業法では、第3条第4項第2号で生命保険業免許、第3条第5項第2号で損害保険業免許の引受け対象として、疾病・傷害・介護に関する保険に関して規定があり、「イ 人が疾病にかかったこと。」、「ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態」および「ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)」等とされていた。

この「ニ」の規定を受けて、保険業法施行規則では、第4条第1号で「出産及びこれを原因とする人の状態」、同条第2号で「老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態」が規定されていた。

2005年の保険業法施行規則の一部改正では、第4条に第3号として、「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」を新設する改正が行われた2。

2 金融庁「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について」2005(平成17)年3月4日(https://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/hoken/f-20050304-1.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)、同庁「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案のパブリックコメントの結果について」2005(平成17)年3月25日(https://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/hoken/f-20050325-1.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)。

2005年に「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」を新設する改正が行われた後、2016年に第2項として「二 不妊治療を要する身体の状態」を追加する改正が行われたので、現在では「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」は第4項となっている(金融庁「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』に対するパブリックコメントの結果等について」2016(平成28)年3月25日(https://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160325-7.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)。

2005(平成17)年3月4日に「規制改革・民間開放集中受付期間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針について(平成16年9月10日)」において、骨髄提供者(ドナー)が受ける骨髄採取手術についても保険の給付対象としたいとの要望を受けて、金融庁が所要の整備を行う旨を発表した。

当時の法令上、引受対象となる事由は、疾病又は傷害と定義されているため、健康体であるドナーが自らの意思で受ける骨髄採取手術は含まれていなかった。保険業法では、第3条第4項第2号で生命保険業免許、第3条第5項第2号で損害保険業免許の引受け対象として、疾病・傷害・介護に関する保険に関して規定があり、「イ 人が疾病にかかったこと。」、「ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態」および「ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)」等とされていた。

この「ニ」の規定を受けて、保険業法施行規則では、第4条第1号で「出産及びこれを原因とする人の状態」、同条第2号で「老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態」が規定されていた。

2005年の保険業法施行規則の一部改正では、第4条に第3号として、「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」を新設する改正が行われた2。

2 金融庁「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について」2005(平成17)年3月4日(https://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/hoken/f-20050304-1.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)、同庁「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案のパブリックコメントの結果について」2005(平成17)年3月25日(https://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/hoken/f-20050325-1.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)。

2005年に「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」を新設する改正が行われた後、2016年に第2項として「二 不妊治療を要する身体の状態」を追加する改正が行われたので、現在では「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」は第4項となっている(金融庁「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』に対するパブリックコメントの結果等について」2016(平成28)年3月25日(https://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160325-7.html, 2019 年11月8 日最終閲覧)。

3――造血幹細胞移植と提供者

白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫などの血液の病気にかかると、血液細胞を正常に造れなくなるため、貧血や免疫不全などが起こる。病気に冒された造血幹細胞(血液のもとになる細胞)を、健康なものに置き換える治療法が、造血幹細胞移植である3。

造血幹細胞をどこから得るかによって、造血幹細胞移植は大きく2つに分類される。患者自身の造血幹細胞をあらかじめ採取・保存し、それを移植に用いる「自家造血幹細胞移植」と、他者から提供された造血幹細胞を移植に用いる「同種造血幹細胞移植」に分けられる4。

同種造血幹細胞移植の実施には、患者に対する造血幹細胞の提供者が必要であり、そのような提供者のことを「ドナー」と呼ぶ。実際に移植される細胞には、造血幹細胞そのものではなく、造血幹細胞を豊富に含む細胞液として、「骨髄」、「末梢血幹細胞」、「さい帯血」の3種類が用いられており、それぞれにこれらの細胞を提供するドナーが存在している5。

「骨髄」は骨の中にある赤いゼリー状の組織で、骨髄液で満たされていて、そこでは赤血球、白血球、血小板が休むことなく造られている。全身を流れている血液である末梢血の中に、通常、造血幹細胞はほとんど存在しないが、G - C S F(顆粒球コロニー刺激因子、granulocyte-colony stimulating factor)という白血球を増やす薬を注射すると、末梢血中にも増加し、これが「末梢血幹細胞」と呼ばれる。「さい帯血」は胎児と母親の胎盤とをつなぐ「へその緒」の中を流れる血液である6。

この後紹介する造血幹細胞の提供者に保障を提供する保険商品は、これら骨髄、末梢血幹細胞、さい帯血のうち、骨髄提供者(ドナー)として骨髄または末梢血幹細胞の採取手術を受けた場合に保険給付を行うというものである。

3 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14頁、16頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年11月8 日最終閲覧)

4 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-3. 造血幹細胞移植の種類と方法」(https://www.jshct.com/modules/patient/index.php?content_id=5, 2019 年11月8 日最終閲覧)

5 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_id=13, 2019 年11月8日最終閲覧)

6 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_id=13, 2019 年11月8日最終閲覧)、日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14頁 (https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年11月8 日最終閲覧)

造血幹細胞をどこから得るかによって、造血幹細胞移植は大きく2つに分類される。患者自身の造血幹細胞をあらかじめ採取・保存し、それを移植に用いる「自家造血幹細胞移植」と、他者から提供された造血幹細胞を移植に用いる「同種造血幹細胞移植」に分けられる4。

同種造血幹細胞移植の実施には、患者に対する造血幹細胞の提供者が必要であり、そのような提供者のことを「ドナー」と呼ぶ。実際に移植される細胞には、造血幹細胞そのものではなく、造血幹細胞を豊富に含む細胞液として、「骨髄」、「末梢血幹細胞」、「さい帯血」の3種類が用いられており、それぞれにこれらの細胞を提供するドナーが存在している5。

「骨髄」は骨の中にある赤いゼリー状の組織で、骨髄液で満たされていて、そこでは赤血球、白血球、血小板が休むことなく造られている。全身を流れている血液である末梢血の中に、通常、造血幹細胞はほとんど存在しないが、G - C S F(顆粒球コロニー刺激因子、granulocyte-colony stimulating factor)という白血球を増やす薬を注射すると、末梢血中にも増加し、これが「末梢血幹細胞」と呼ばれる。「さい帯血」は胎児と母親の胎盤とをつなぐ「へその緒」の中を流れる血液である6。

この後紹介する造血幹細胞の提供者に保障を提供する保険商品は、これら骨髄、末梢血幹細胞、さい帯血のうち、骨髄提供者(ドナー)として骨髄または末梢血幹細胞の採取手術を受けた場合に保険給付を行うというものである。

3 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14頁、16頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年11月8 日最終閲覧)

4 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-3. 造血幹細胞移植の種類と方法」(https://www.jshct.com/modules/patient/index.php?content_id=5, 2019 年11月8 日最終閲覧)

5 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_id=13, 2019 年11月8日最終閲覧)

6 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_id=13, 2019 年11月8日最終閲覧)、日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14頁 (https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年11月8 日最終閲覧)

4――民間保険会社の商品発売

保険業法施行規則の改正を経て、民間保険会社が、骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品を開発・販売開始した。

プルデンシャル生命保険株式会社は、2005年4月に、日本発のサービスとして、同社の医療保険契約および各種入院総合保障特約に加入する保険契約者を対象に、新たな保険料の追加負担を求めることなく、被保険者が骨髄幹細胞採取手術を受けた場合に、入院給付金日額の20倍の手術給付金を支払うということを発表した7。

その後、同社は、2014年8月24日に、給付範囲を拡大し、従来の骨髄幹細胞採取手術に加えて、末梢血幹細胞採取手術も支払いの対象とすることを発表している8。この給付範囲拡大についても、保険料の変更はなく、また、2014年8月24日以前に同社の医療保険等に加入している場合でも、8月25日以後に末梢血幹細胞採取手術を受けた場合は支払い対象とするとしている。

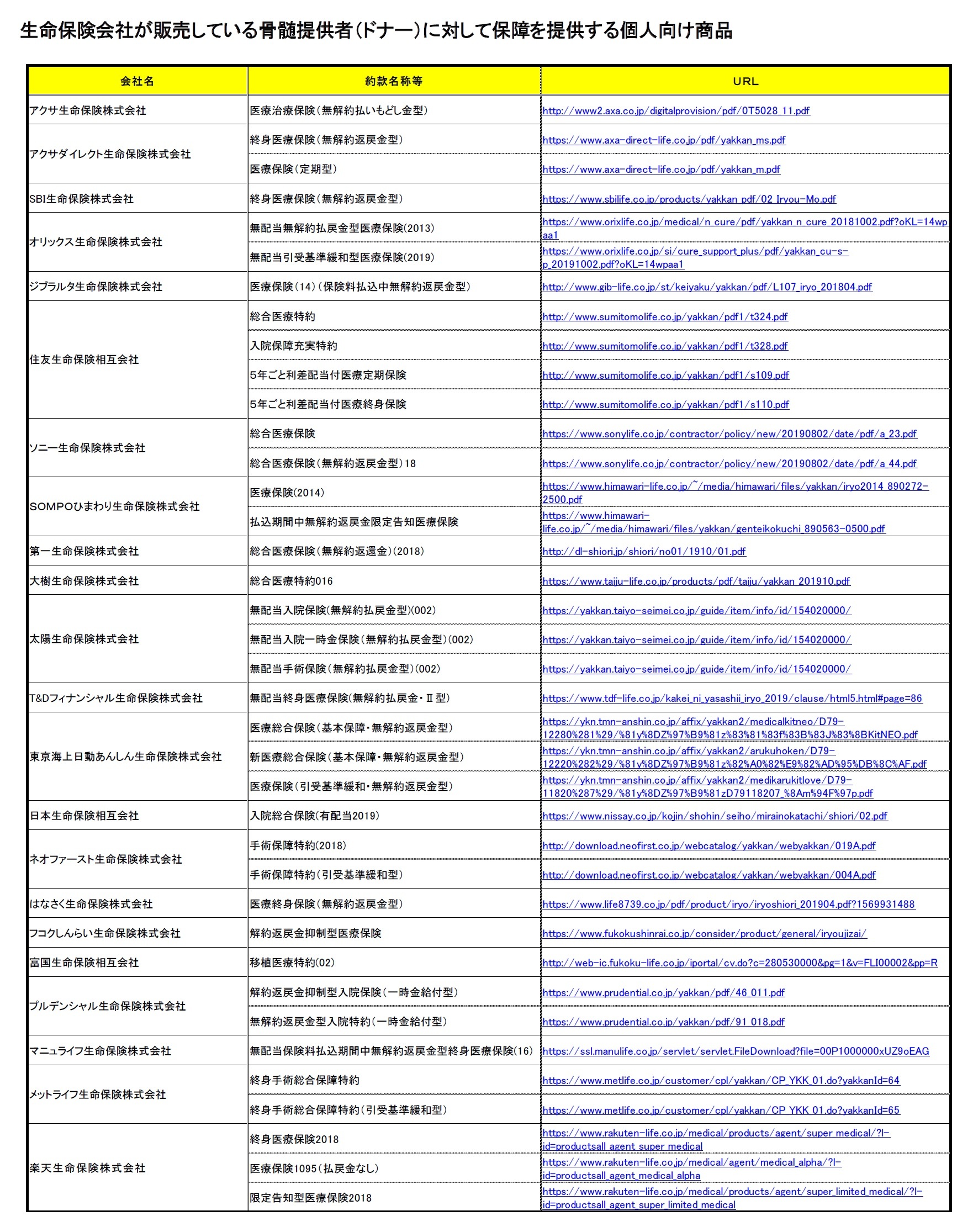

筆者が保険会社のホームページ等で確認したところ、プルデンシャル生命保険株式会社以外にも、骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している会社があり、生命保険会社ではプルデンシャル生命保険株式会社も含めて22社、損害保険会社では3社確認できた9。

これら22社の生命保険会社が販売している個人向け商品は後掲の表のとおりである10。

生命保険会社が販売している骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、ほとんどの商品がプルデンシャル生命と同様に骨髄幹細胞採取手術と末梢血幹細胞採取手術を保障対象としている。骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する保険商品の特徴としては、生命保険会社が契約上の責任を開始する時期である責任開始期11から1年経過後の骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を保障対象としていること、骨髄幹細胞や梢血幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は、骨髄提供者への保障としては対象外としていることが共通している。

その上で、骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー給付金や手術給付金を支払うという商品が多数を占めている。こうした商品において、骨髄ドナー給付金や手術給付金は保険期間を通じて1回または2回といった支払回数の限度を設けている会社が多いが、中には支払回数の限度を設けていない会社もある12。なお、骨髄や末梢血幹細胞の提供については、骨髄バンクでは、血縁・非血縁にかかわらず、骨髄と末梢血幹細胞を合わせて2回まで提供可能としている(骨髄提供は、2回まで、末梢血幹細胞提供はG-CSFの長期的な安全性について科学的データを収集中であるため、現時点では1回までとしている。)13。

また、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を受けることを要件に、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術を直接の目的とする入院について入院給付金等保険給付を行う商品を販売している会社もあり、入院日数に応じた保険給付を行う商品や、入院1回について一時金を支払う商品などの商品が販売されている。

骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー給付金や手術給付金を支払うとともに、入院についても保険給付を行う商品もある14。

告知項目を限定したり、割増保険料を設定したりし、引受基準を緩和して、持病がある方や入院・手術の経験がある方など健康状態に不安を抱えている方でも加入しやすいような引受基準緩和型商品、限定告知型商品といわれる商品も販売されている15。

これらの骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品を販売している複数の会社は、日本骨髄バンクが発行する証明書で保険給付の請求が可能のようである16。

骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している損害保険会社には、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社がある。

損害保険会社が販売している骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、所得補償保険に骨髄採取手術に伴う入院補償特約を付加し、骨髄採取手術による就業不能に対して保険給付を行う商品17と生命保険会社の商品と同様に骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について手術保険金、髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を直接の目的とする入院について疾病入院保険金を支払うという商品18が販売されている。いずれの損害保険会社の商品にも、生命保険会社が販売している商品において共通の特徴としてみられた、保険始期 から1年経過後の採取手術を保障対象としていること、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は保障の対象外としていることは共通の特徴としてみられる。

以上の保険会社の個人向け商品のほかにも、団体向けの商品にも骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する商品がある19。

また、保険会社の商品のほかにも、共済にも骨髄提供者(ドナー)の保障するものがある。例えば、UAゼンセンの医療共済20、全労災の団体向けのこくみん共済21がある。

7 プルデンシャル生命保険株式会社「血液難病者に一大朗報ドナー側に手術給付金の道つける」2005年4月21日(https://www.prudential.co.jp/news/pdf/8/20050421.pdf, 2019 年11 月14 日最終閲覧)、「プルデンシャルだから実現した日本初のサービス」(https://www.prudential.co.jp/company/philosophy/first.html, 2019 年11月14 日最終閲覧)

8 プルデンシャル生命保険株式会社「ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄ドナー給付)の給付範囲を拡大」2014年8月25日(https://www.prudential.co.jp/news/pdf/358/20140825_1.pdf, 2019 年11 月14 日最終閲覧)

9 日本骨髄バンクも骨髄ドナーに対する給付等がある商品を紹介しており、生命保険会社が14社、損害保険会社が2社、共済/互助会が2共済が紹介されている(「骨髄ドナーに対する給付等がある商品の概要」(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/benefit_gaiyou19_09.pdf, 2019 年11 月7 日最終閲覧))。

10 表に記載の保険商品は筆者が確認した時に新規に販売している商品を記載しているので、既に販売停止している骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品は記載していない。

11 生命保険会社が契約上の責任を開始する時期が責任開始期といわれている。(公益財団法人 生命保険文化センター「契約申込みから契約成立までの流れと重要事項」(http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/important.html#sekininkaisi, 2019 年10月3 日最終閲覧)))

12 オリックス生命保険株式会社(無配当無解約払戻金型医療保険(2013)、無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、ソニー生命保険株式会社(総合医療保険、総合医療保険(無解約返戻金型)18)、大樹生命保険株式会社(総合医療特約016)、ネオファースト生命(手術保障特約(2018)、手術保障特約(引受基準緩和型))、はなさく生命保険株式会社(医療終身保険(無解約返戻金型))、マニュライフ生命保険株式会社 (無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)) 、楽天生命保険株式会社(終身医療保険2018[無配当]、限定告知型医療保険2018)は支払回数の限度を設けていないようである。

13 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」47頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年10月3 日最終閲覧)

14 住友生命保険相互会社、太陽生命保険株式会社の2社が販売している。

15 オリックス生命保険株式会社(無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、SOMPOひまわり生命保険株式会社(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険)、東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型))、ネオファースト生命保険株式会社(手術保障特約(引受基準緩和型))、メットライフ生命保険株式会社(終身手術総合保障特約(引受基準緩和型))、楽天生命保険株式会社(限定告知型医療保険2018)。

16 日本骨髄バンク「ドナー登録されている方へ提供により給付金が支払われる保険」(https://www.jmdp.or.jp/donation/about/benefit.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)

17 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://ey.aioinissaydowa.co.jp/eydocs/webyakkan/html/ad/008a.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/syotoku1910_yakkan.pdf, 2019 年11月6 日最終閲覧)が販売している。

18 ソニー損害保険株式会社(骨髄幹細胞採取手術保障特約(傷害および疾病による入院・手術保障特約用))が販売している(https://www.sonysonpo.co.jp/share/pdf/md/sure/yakkan_20181001.pdf, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

19 例えば、第一生命保険株式会社が販売している新医療保障保険(団体型)がある(https://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/hokenkin/shin_iryou.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

20 UAゼンセン医療共済(http://uazensenkyosai.jp/iryou.html#topic2, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

21 全労災こくみん共済(https://www.zenrosai.coop/dantai/dantai_seimei/hoshou.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)。保障内容は団体ごとに設計可能とされている。

プルデンシャル生命保険株式会社は、2005年4月に、日本発のサービスとして、同社の医療保険契約および各種入院総合保障特約に加入する保険契約者を対象に、新たな保険料の追加負担を求めることなく、被保険者が骨髄幹細胞採取手術を受けた場合に、入院給付金日額の20倍の手術給付金を支払うということを発表した7。

その後、同社は、2014年8月24日に、給付範囲を拡大し、従来の骨髄幹細胞採取手術に加えて、末梢血幹細胞採取手術も支払いの対象とすることを発表している8。この給付範囲拡大についても、保険料の変更はなく、また、2014年8月24日以前に同社の医療保険等に加入している場合でも、8月25日以後に末梢血幹細胞採取手術を受けた場合は支払い対象とするとしている。

筆者が保険会社のホームページ等で確認したところ、プルデンシャル生命保険株式会社以外にも、骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している会社があり、生命保険会社ではプルデンシャル生命保険株式会社も含めて22社、損害保険会社では3社確認できた9。

これら22社の生命保険会社が販売している個人向け商品は後掲の表のとおりである10。

生命保険会社が販売している骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、ほとんどの商品がプルデンシャル生命と同様に骨髄幹細胞採取手術と末梢血幹細胞採取手術を保障対象としている。骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する保険商品の特徴としては、生命保険会社が契約上の責任を開始する時期である責任開始期11から1年経過後の骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を保障対象としていること、骨髄幹細胞や梢血幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は、骨髄提供者への保障としては対象外としていることが共通している。

その上で、骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー給付金や手術給付金を支払うという商品が多数を占めている。こうした商品において、骨髄ドナー給付金や手術給付金は保険期間を通じて1回または2回といった支払回数の限度を設けている会社が多いが、中には支払回数の限度を設けていない会社もある12。なお、骨髄や末梢血幹細胞の提供については、骨髄バンクでは、血縁・非血縁にかかわらず、骨髄と末梢血幹細胞を合わせて2回まで提供可能としている(骨髄提供は、2回まで、末梢血幹細胞提供はG-CSFの長期的な安全性について科学的データを収集中であるため、現時点では1回までとしている。)13。

また、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を受けることを要件に、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術を直接の目的とする入院について入院給付金等保険給付を行う商品を販売している会社もあり、入院日数に応じた保険給付を行う商品や、入院1回について一時金を支払う商品などの商品が販売されている。

骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー給付金や手術給付金を支払うとともに、入院についても保険給付を行う商品もある14。

告知項目を限定したり、割増保険料を設定したりし、引受基準を緩和して、持病がある方や入院・手術の経験がある方など健康状態に不安を抱えている方でも加入しやすいような引受基準緩和型商品、限定告知型商品といわれる商品も販売されている15。

これらの骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品を販売している複数の会社は、日本骨髄バンクが発行する証明書で保険給付の請求が可能のようである16。

骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している損害保険会社には、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社がある。

損害保険会社が販売している骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、所得補償保険に骨髄採取手術に伴う入院補償特約を付加し、骨髄採取手術による就業不能に対して保険給付を行う商品17と生命保険会社の商品と同様に骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について手術保険金、髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を直接の目的とする入院について疾病入院保険金を支払うという商品18が販売されている。いずれの損害保険会社の商品にも、生命保険会社が販売している商品において共通の特徴としてみられた、保険始期 から1年経過後の採取手術を保障対象としていること、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は保障の対象外としていることは共通の特徴としてみられる。

以上の保険会社の個人向け商品のほかにも、団体向けの商品にも骨髄提供者(ドナー)に対して保障を提供する商品がある19。

また、保険会社の商品のほかにも、共済にも骨髄提供者(ドナー)の保障するものがある。例えば、UAゼンセンの医療共済20、全労災の団体向けのこくみん共済21がある。

7 プルデンシャル生命保険株式会社「血液難病者に一大朗報ドナー側に手術給付金の道つける」2005年4月21日(https://www.prudential.co.jp/news/pdf/8/20050421.pdf, 2019 年11 月14 日最終閲覧)、「プルデンシャルだから実現した日本初のサービス」(https://www.prudential.co.jp/company/philosophy/first.html, 2019 年11月14 日最終閲覧)

8 プルデンシャル生命保険株式会社「ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄ドナー給付)の給付範囲を拡大」2014年8月25日(https://www.prudential.co.jp/news/pdf/358/20140825_1.pdf, 2019 年11 月14 日最終閲覧)

9 日本骨髄バンクも骨髄ドナーに対する給付等がある商品を紹介しており、生命保険会社が14社、損害保険会社が2社、共済/互助会が2共済が紹介されている(「骨髄ドナーに対する給付等がある商品の概要」(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/benefit_gaiyou19_09.pdf, 2019 年11 月7 日最終閲覧))。

10 表に記載の保険商品は筆者が確認した時に新規に販売している商品を記載しているので、既に販売停止している骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品は記載していない。

11 生命保険会社が契約上の責任を開始する時期が責任開始期といわれている。(公益財団法人 生命保険文化センター「契約申込みから契約成立までの流れと重要事項」(http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/important.html#sekininkaisi, 2019 年10月3 日最終閲覧)))

12 オリックス生命保険株式会社(無配当無解約払戻金型医療保険(2013)、無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、ソニー生命保険株式会社(総合医療保険、総合医療保険(無解約返戻金型)18)、大樹生命保険株式会社(総合医療特約016)、ネオファースト生命(手術保障特約(2018)、手術保障特約(引受基準緩和型))、はなさく生命保険株式会社(医療終身保険(無解約返戻金型))、マニュライフ生命保険株式会社 (無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)) 、楽天生命保険株式会社(終身医療保険2018[無配当]、限定告知型医療保険2018)は支払回数の限度を設けていないようである。

13 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」47頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年10月3 日最終閲覧)

14 住友生命保険相互会社、太陽生命保険株式会社の2社が販売している。

15 オリックス生命保険株式会社(無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、SOMPOひまわり生命保険株式会社(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険)、東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型))、ネオファースト生命保険株式会社(手術保障特約(引受基準緩和型))、メットライフ生命保険株式会社(終身手術総合保障特約(引受基準緩和型))、楽天生命保険株式会社(限定告知型医療保険2018)。

16 日本骨髄バンク「ドナー登録されている方へ提供により給付金が支払われる保険」(https://www.jmdp.or.jp/donation/about/benefit.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)

17 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://ey.aioinissaydowa.co.jp/eydocs/webyakkan/html/ad/008a.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/syotoku1910_yakkan.pdf, 2019 年11月6 日最終閲覧)が販売している。

18 ソニー損害保険株式会社(骨髄幹細胞採取手術保障特約(傷害および疾病による入院・手術保障特約用))が販売している(https://www.sonysonpo.co.jp/share/pdf/md/sure/yakkan_20181001.pdf, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

19 例えば、第一生命保険株式会社が販売している新医療保障保険(団体型)がある(https://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/hokenkin/shin_iryou.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

20 UAゼンセン医療共済(http://uazensenkyosai.jp/iryou.html#topic2, 2019 年11月6 日最終閲覧)。

21 全労災こくみん共済(https://www.zenrosai.coop/dantai/dantai_seimei/hoshou.html, 2019 年11月6 日最終閲覧)。保障内容は団体ごとに設計可能とされている。

5――おわりに

(2019年11月20日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

小林 直人

小林 直人のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/03/17 | ペット保険-損害保険だけど生命保険会社でも加入可能 | 小林 直人 | 保険・年金フォーカス |

| 2021/03/10 | 健康投資管理会計ガイドラインについて〔4〕-健康投資管理会計ガイドラインの第9章・第10章 | 小林 直人 | 基礎研レター |

| 2021/02/17 | 健康投資管理会計ガイドラインについて〔3〕-健康投資管理会計ガイドラインの第4章から第8章 | 小林 直人 | 基礎研レター |

| 2020/12/22 | 健康投資管理会計ガイドラインについて〔2〕-健康投資管理会計ガイドラインの第1章から第3章 | 小林 直人 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

骨髄提供者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!