- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2019~2021年度経済見通し(19年11月)

2019年11月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2019年7-9月期は前期比年率0.2%と4四半期連続のプラス成長

2019年7-9月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.1%(前期比年率0.2%)と4四半期連続のプラス成長となった。

外需寄与度が前期比▲0.2%(年率▲0.6%)と2四半期連続で成長率を押し下げたが、国内民間需要、公的需要がともに増加し、外需のマイナスをカバーする形となった。

駆け込み需要に伴う在庫の取り崩しから、民間在庫変動が前期比・寄与度▲0.3%と成長率を大きく押し上げたが、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を主因として民間消費が前期比0.4%の増加となったこと、高水準の企業収益を背景に設備投資が前期比0.9%と好調を維持したことから、民間需要は前期比0.1%と小幅な増加となった。政府消費(前期比0.5%)、公的固定資本形成(同0.8%)がいずれも増加したことから、公的需要は前期比0.6%と高めの伸びとなった。

外需寄与度が前期比▲0.2%(年率▲0.6%)と2四半期連続で成長率を押し下げたが、国内民間需要、公的需要がともに増加し、外需のマイナスをカバーする形となった。

駆け込み需要に伴う在庫の取り崩しから、民間在庫変動が前期比・寄与度▲0.3%と成長率を大きく押し上げたが、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を主因として民間消費が前期比0.4%の増加となったこと、高水準の企業収益を背景に設備投資が前期比0.9%と好調を維持したことから、民間需要は前期比0.1%と小幅な増加となった。政府消費(前期比0.5%)、公的固定資本形成(同0.8%)がいずれも増加したことから、公的需要は前期比0.6%と高めの伸びとなった。

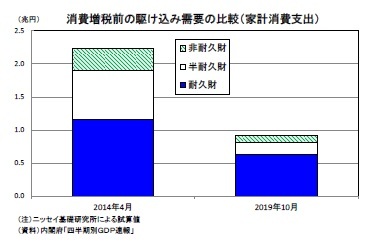

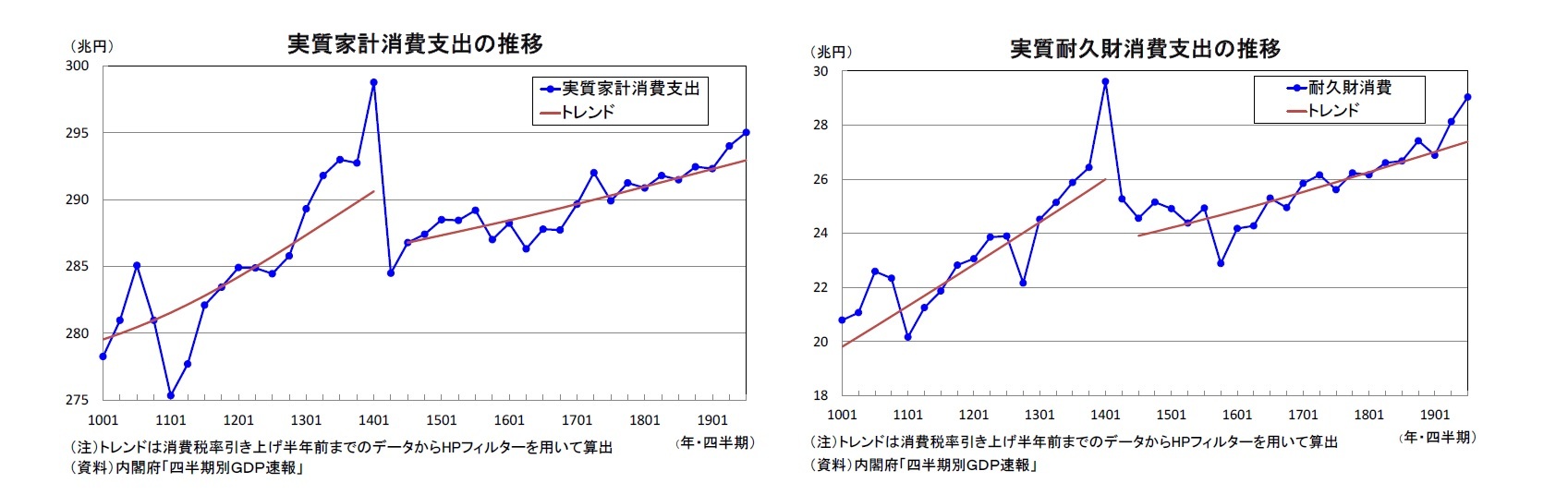

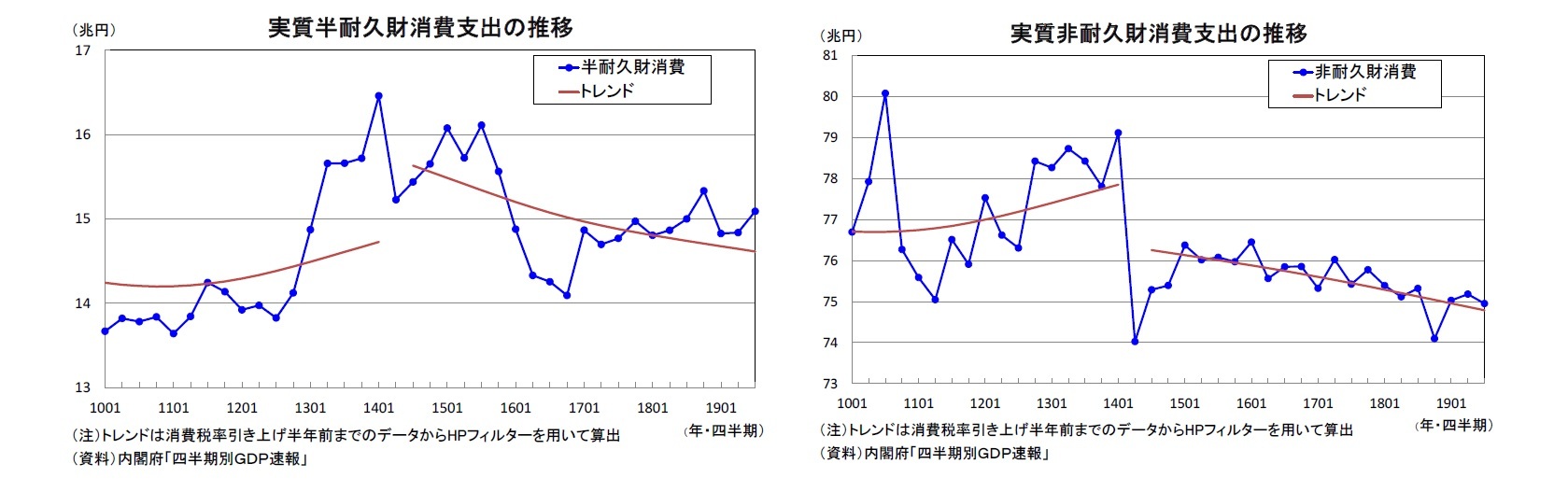

このようにして求めた今回の駆け込み需要は、家計消費支出全体で0.9兆円(2011年基準の実質値、以下同じ)となった。形態別には耐久財が0.6兆円、半耐久財が0.2兆円、非耐久財が0.1兆円である。これに対して、前回の消費増税前の駆け込み需要は家計消費支出全体で2.2兆円、耐久財が1.2兆円、半耐久財が0.8兆円、非耐久財が0.3兆円であった。月次の消費関連指標では、消費増税直前の9月には前回並みの需要の盛り上がりが確認されていたが、四半期ベースのGDP統計で見る限り、駆け込み需要全体の規模は前回の4割程度だったとみられる。

このようにして求めた今回の駆け込み需要は、家計消費支出全体で0.9兆円(2011年基準の実質値、以下同じ)となった。形態別には耐久財が0.6兆円、半耐久財が0.2兆円、非耐久財が0.1兆円である。これに対して、前回の消費増税前の駆け込み需要は家計消費支出全体で2.2兆円、耐久財が1.2兆円、半耐久財が0.8兆円、非耐久財が0.3兆円であった。月次の消費関連指標では、消費増税直前の9月には前回並みの需要の盛り上がりが確認されていたが、四半期ベースのGDP統計で見る限り、駆け込み需要全体の規模は前回の4割程度だったとみられる。なお、2019年7-9月期の民間消費は前期比0.4%の増加にとどまり、前回の消費増税前の伸び(2014年1-3月期の前期比2.0%)を大きく下回った。これは、駆け込み需要が小さかったことも一因だが、もともとの消費の基調が弱いことも影響している。HPフィルターを用いて抽出した消費のトレンドを比較すると、前回の消費増税前は前期比年率1.1%のペースで上昇していたのに対し、今回は同0.5%の伸びにとどまっている。

(消費税率引き上げ後の消費動向)

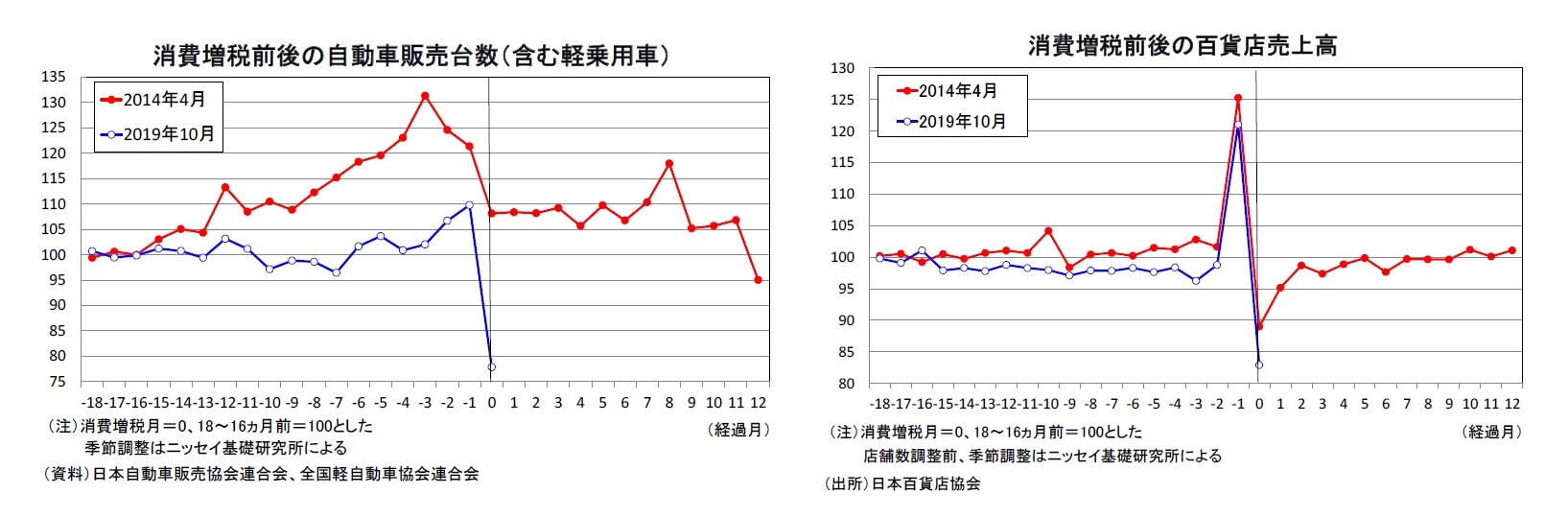

消費税率が引き上げられた10月の消費関連指標の多くは11月下旬以降に公表されるが、すでに明らかとなっているいくつかの指標を確認すると、7月から9月にかけて大幅な増加が続いた新車販売台数(含む軽乗用車)は10月には前月比▲29.1%(当研究所による季節調整値)の急減となった。また、9月に前月比22.5%の急増となった百貨店売上高も10月には同▲31.5%と急速に落ち込んだ(当研究所による季節調整値、10月は主要各社の公表値に基づく見込値)。

いずれも消費増税前の駆け込み需要の反動減が表れていることに加えて、台風19号による生産、出荷の停止、営業時間短縮、臨時休業などの影響で大きく下振れしている可能性が高い。このため、消費増税後の反動減の状況を把握するためには11月以降の経済指標を待つ必要がある。

消費税率が引き上げられた10月の消費関連指標の多くは11月下旬以降に公表されるが、すでに明らかとなっているいくつかの指標を確認すると、7月から9月にかけて大幅な増加が続いた新車販売台数(含む軽乗用車)は10月には前月比▲29.1%(当研究所による季節調整値)の急減となった。また、9月に前月比22.5%の急増となった百貨店売上高も10月には同▲31.5%と急速に落ち込んだ(当研究所による季節調整値、10月は主要各社の公表値に基づく見込値)。

いずれも消費増税前の駆け込み需要の反動減が表れていることに加えて、台風19号による生産、出荷の停止、営業時間短縮、臨時休業などの影響で大きく下振れしている可能性が高い。このため、消費増税後の反動減の状況を把握するためには11月以降の経済指標を待つ必要がある。

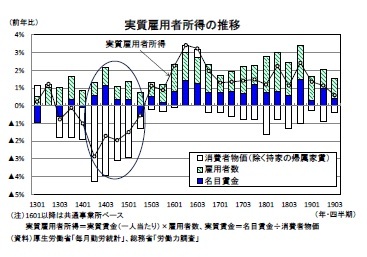

現時点では消費税率引き上げ前後の駆け込み需要とその反動に注目が集まっているが、そもそも駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうである。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。

2014年度は消費税率を3%引き上げたことによって消費者物価上昇率が2%ポイント程度上昇し、実質所得が大きく押し下げられた。今回は税率の引き上げ幅が2%(消費者物価上昇率を1.3%押し上げ)と前回よりも小さいことに加え、食料(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率が導入されたこと(消費者物価上昇率を▲0.3%ポイント押し下げ)、幼児教育無償化が実施されたこと(消費者物価上昇率を▲0.6%押し下げ)から、これらを合わせた消費者物価の押し上げ幅は0.4%ポイント程度1となる。

2014年度は消費税率を3%引き上げたことによって消費者物価上昇率が2%ポイント程度上昇し、実質所得が大きく押し下げられた。今回は税率の引き上げ幅が2%(消費者物価上昇率を1.3%押し上げ)と前回よりも小さいことに加え、食料(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率が導入されたこと(消費者物価上昇率を▲0.3%ポイント押し下げ)、幼児教育無償化が実施されたこと(消費者物価上昇率を▲0.6%押し下げ)から、これらを合わせた消費者物価の押し上げ幅は0.4%ポイント程度1となる。このため、物価上昇よる実質所得低下の影響は前回の消費増税時を大きく下回る公算が大きい。ただし、幼児教育無償化による負担減の恩恵を受ける世帯2は全体の1割以下にすぎないことには注意が必要だ。幼児教育無償化の対象となる子供のいない9割以上の世帯では、消費税率引き上げ(軽減税率の影響も含む)による1%分の物価上昇の影響を受けることになる。

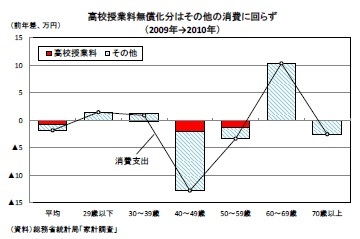

幼児教育無償化の対象世帯では支払う必要のなくなった保育料を別の消費にまわすことができるが、実際にはそのかなりの部分は貯蓄される公算が大きい。

幼児教育無償化の対象世帯では支払う必要のなくなった保育料を別の消費にまわすことができるが、実際にはそのかなりの部分は貯蓄される公算が大きい。幼児教育無償化による負担軽減が消費増加につながりにくいことを示す例として、2010年4月に実施された高校授業料の無償化が挙げられる。高校授業料無償化の恩恵を大きく受けたのは、40~49歳、50~59歳の世帯だったが、2010年の消費支出はむしろその年齢層で大きく落ち込んだ。子育て世帯の負担が大きく軽減されることは確かだが、そのことが消費の押し上げにつながることは期待しにくいだろう。

また、キャッシュレス決済に対するポイント還元は予算を上回るペースで消化されているが、マクロベースの消費押し上げ効果は小さい。新聞報道によれば、経済産業省は11/12、キャッシュレス決済のポイント還元制度で、開始から1ヵ月間で1日平均11億円強のポイントが消費者に還元されたと発表した。2020年6月の制度終了までこのペースが続くとすると、還元額は3,000億円を上回り予算の追加が必要となるだろう3。家計の年間消費額は約300兆円なので、3,000億円はその0.1%程度に相当する。ポイント還元は実質的な値引きを意味するため、消費者物価上昇率の押し下げ幅を試算すると▲0.1%ポイント程度となる4。ポイント還元制度をうまく活用することによって消費増税の影響が大きく緩和されている人がいるものの、マクロベースでみた家計の実質購買力の押し上げ効果は限定的と考えられる。

1 一部の品目は経過措置によって新税率の適用が11月以降となるので、10月の押し上げ幅は0.2%ポイント程度となる

2 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供の利用料が無料になる

3 ポイント還元関連の2019年度予算は2,798億円だが、このうちポイント還元の原資は1,786億円

4 ただし、消費者物価指数にはポイント還元は反映されない。

2. 実質成長率は2019年度0.6%、2020年度0.7%、2021年度0.8%を予想

(日本経済は消費増税後、オリンピック終了後に正念場を迎える可能性)

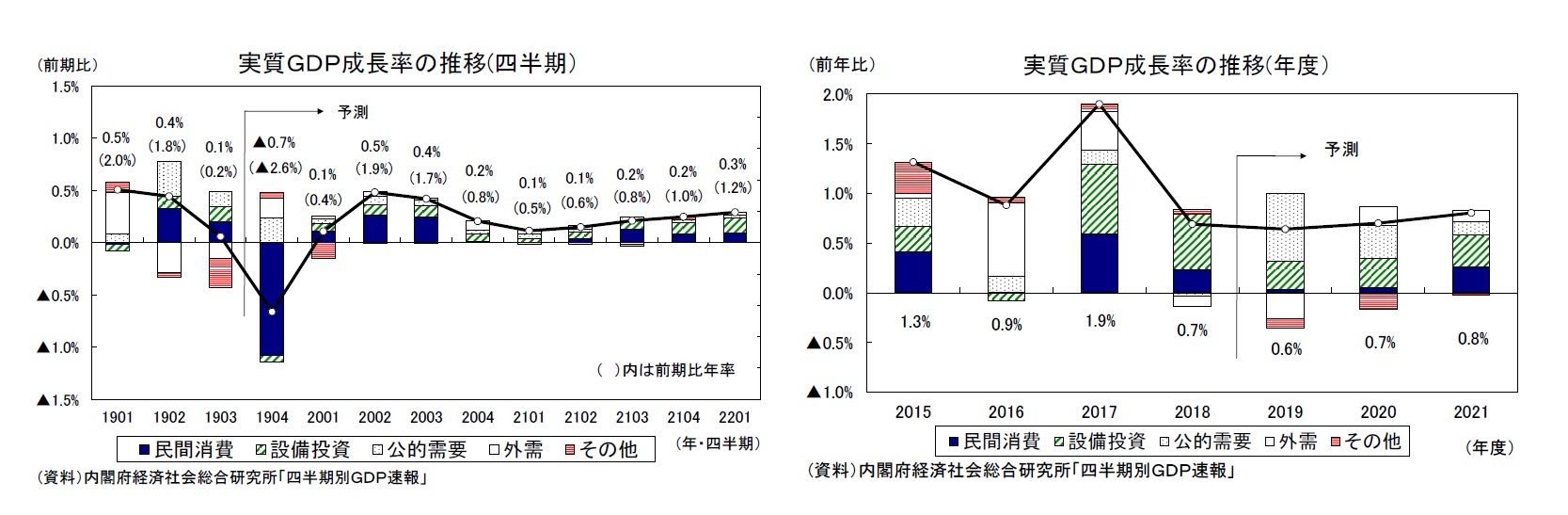

2019年7-9月期は消費税率引き上げ前の駆け込み需要があったにもかかわらず前期比年率0.2%の低成長にとどまった、10-12月期は前回の消費増税後に比べれば規模は小さいものの、駆け込み需要の反動減が発生すること、消費の基調が弱い中で税率引き上げに伴う物価上昇によって実質所得が低下することから、民間消費が前期比▲1.9%の大幅減少となり、実質GDPは前期比年率▲2.6%のマイナス成長となるだろう。ただし、反動減が小さいこと、ポイント還元制度などの消費増税対策による押し上げ効果が一定程度見込まれることから、成長率のマイナス幅は前回増税後(2014年4-6月期の同▲7.3%)を下回るだろう。

実質GDPは、反動減の影響が和らぐ2020年1-3月期に前期比年率0.4%と小幅なプラスに転じた後、東京オリンピック・パラリンピックが開催される7-9月期にかけて伸びを高めるが、オリンピック終了後の2020年度後半から2021年度前半にかけては、押し上げ効果の剥落から景気の停滞色が強まることは避けられない。ポイント還元制度などの消費増税対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがある。実質GDPが潜在成長率とされる1%を上回る伸びとなるのは2021年度後半になるだろう。

実質GDP成長率は2019年度が0.6%、2020年度が0.7%、2021年度が0.8%と予想する。

2019年7-9月期は消費税率引き上げ前の駆け込み需要があったにもかかわらず前期比年率0.2%の低成長にとどまった、10-12月期は前回の消費増税後に比べれば規模は小さいものの、駆け込み需要の反動減が発生すること、消費の基調が弱い中で税率引き上げに伴う物価上昇によって実質所得が低下することから、民間消費が前期比▲1.9%の大幅減少となり、実質GDPは前期比年率▲2.6%のマイナス成長となるだろう。ただし、反動減が小さいこと、ポイント還元制度などの消費増税対策による押し上げ効果が一定程度見込まれることから、成長率のマイナス幅は前回増税後(2014年4-6月期の同▲7.3%)を下回るだろう。

実質GDPは、反動減の影響が和らぐ2020年1-3月期に前期比年率0.4%と小幅なプラスに転じた後、東京オリンピック・パラリンピックが開催される7-9月期にかけて伸びを高めるが、オリンピック終了後の2020年度後半から2021年度前半にかけては、押し上げ効果の剥落から景気の停滞色が強まることは避けられない。ポイント還元制度などの消費増税対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがある。実質GDPが潜在成長率とされる1%を上回る伸びとなるのは2021年度後半になるだろう。

実質GDP成長率は2019年度が0.6%、2020年度が0.7%、2021年度が0.8%と予想する。

(消費増税後には内需が悪化する見込み)

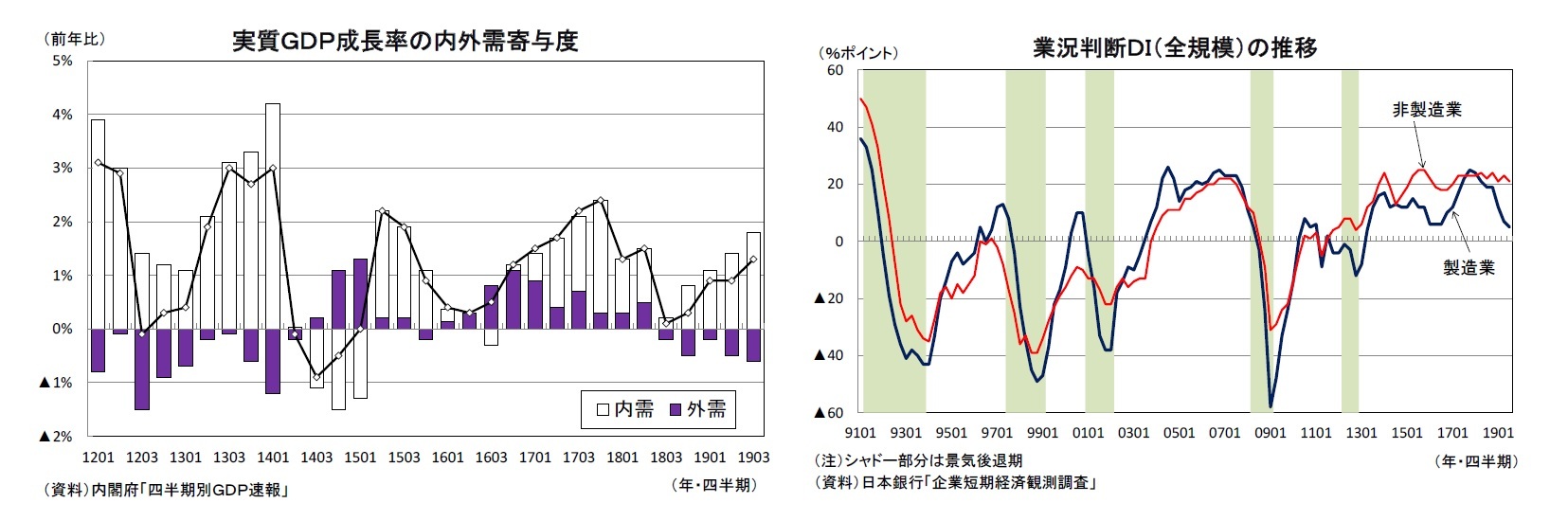

海外経済の減速を背景に輸出、生産の弱い動きが続く中でも日本経済全体の腰折れを回避できたのは、国内需要が底堅さを維持しているためである。実質GDP成長率(前年比)を内外需別にみると、外需は2018年7-9月期から1年以上にわたって成長率の追い押し下げ要因となっているのに対し、国内需要が2016年7-9月期以降プラス寄与を続けており、2019年7-9月期は駆け込み需要の影響もあって押し上げ幅が大きく拡大した。

外需が大きく悪化する一方で、国内需要が底堅さを維持していることは企業の景況感にも表れている。日銀短観の業況判断DIは輸出の影響を強く受ける製造業が大きく悪化する一方、国内需要との連動性が高い非製造業は高水準横ばい圏で踏みとどまっている。ただし、消費増税後には個人消費を中心に国内需要が一定程度落ち込むことは避けられない。低迷が続いている輸出の回復が遅れれば、日本経済は内外需総崩れとなるリスクがある。

海外経済の減速を背景に輸出、生産の弱い動きが続く中でも日本経済全体の腰折れを回避できたのは、国内需要が底堅さを維持しているためである。実質GDP成長率(前年比)を内外需別にみると、外需は2018年7-9月期から1年以上にわたって成長率の追い押し下げ要因となっているのに対し、国内需要が2016年7-9月期以降プラス寄与を続けており、2019年7-9月期は駆け込み需要の影響もあって押し上げ幅が大きく拡大した。

外需が大きく悪化する一方で、国内需要が底堅さを維持していることは企業の景況感にも表れている。日銀短観の業況判断DIは輸出の影響を強く受ける製造業が大きく悪化する一方、国内需要との連動性が高い非製造業は高水準横ばい圏で踏みとどまっている。ただし、消費増税後には個人消費を中心に国内需要が一定程度落ち込むことは避けられない。低迷が続いている輸出の回復が遅れれば、日本経済は内外需総崩れとなるリスクがある。

(2019年11月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2019~2021年度経済見通し(19年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2019~2021年度経済見通し(19年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!