- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の強みと弱み~SWOT分析と今後の展開

2019年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――経済成長の勢いが鈍る中国経済

2018年12月、中国では改革開放から40周年を迎えて記念式典が開催された。国内総生産(GDP)はその間に245倍に増え世界第2位の経済大国となった。経済的豊かさを示す一人当たりGDPを見ても、1978年には世界137ヵ国・地域の中で下から4番目の貧しさだったが、2018年にはほぼ中央値まで上昇してきた。但し、その間の道のりは必ずしも平坦ではなかった。1989年6月4日には天安門事件(六四)が発生し、経済成長率は1989年が4.2%、1990年が3.9%と落ち込んだ。また、1998年には不良債権問題が表面化し、経済成長率は1998年が7.8%、1999年が7.7%と落ち込むこととなった。しかし、中国経済はその都度困難を克服し、改革開放から40年間の経済成長率は年平均9.5%と10%近い高成長を実現することとなった1。2008年の世界金融危機に際しても、超大型の景気対策を打ち出して10%前後の経済成長率を維持し、百年に1度とまで言われた世界経済の危機を救うこととなった。ところが、習近平氏が中国共産党トップに就任した2012年以降、経済成長率は緩やかに低下してきている。

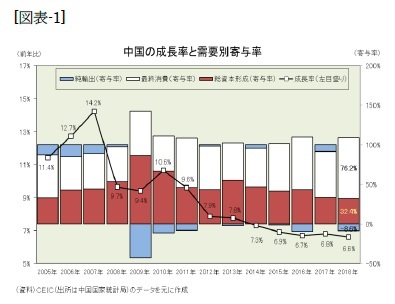

需要別の寄与率を見ると、世界金融危機までプラス寄与だった純輸出はマイナス寄与になることが多くなり、総資本形成(投資)の寄与率は趨勢的に低下する一方、最終消費の寄与率が趨勢的に上昇している(図表-1)。そして、こうした変化の背景には中国経済が抱える構造問題がある。

需要別の寄与率を見ると、世界金融危機までプラス寄与だった純輸出はマイナス寄与になることが多くなり、総資本形成(投資)の寄与率は趨勢的に低下する一方、最終消費の寄与率が趨勢的に上昇している(図表-1)。そして、こうした変化の背景には中国経済が抱える構造問題がある。

1 経済発展の歴史に関する詳細は『3つの切り口からつかむ図表中国経済』(白桃書房、2019年)の8~22ぺージをご参照ください

2――中国経済が抱える構造問題

1|少子高齢化と人口オーナスの問題

中国の人口は約14億人となった。中華人民共和国が建国された1949年には約5.42億人だったので約2.5倍に増えたことになる。中国の人口は、1960~61年には大躍進政策の失敗やその後の飢饉により2年連続で減少するという危機を経験したが、それを除けば右肩上がりで増加してきた。しかし、増加率の推移を見ると、建国から改革開放までは年率2%で増加していたが、1979年に将来の食糧難に備えるために導入された「一人っ子政策」の影響で、1980年代は年率1.5%、1990年代は同1.0%、2000年代は同0.6%、そして2011年以降は同0.5%と徐々に伸びが鈍化してきた。そして中国は、2013年に開催された中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(第18期3中全会)で、「一人っ子政策」の軌道修正を決定、2016年には「二人っ子政策」に移行した。これを受けて2016年の出生率は1.295%と前年(1.207%)より小幅に上昇したものの2017年には再び低下、2018年には1.094%と建国以来の最低を更新した。その背景には教育費が高いことなどから二人目の子供の誕生を望まない家庭が多いことがあるため、今後も出生率の上昇は期待できそうになく、経済成長の足かせとなりそうだ。

中国の人口は約14億人となった。中華人民共和国が建国された1949年には約5.42億人だったので約2.5倍に増えたことになる。中国の人口は、1960~61年には大躍進政策の失敗やその後の飢饉により2年連続で減少するという危機を経験したが、それを除けば右肩上がりで増加してきた。しかし、増加率の推移を見ると、建国から改革開放までは年率2%で増加していたが、1979年に将来の食糧難に備えるために導入された「一人っ子政策」の影響で、1980年代は年率1.5%、1990年代は同1.0%、2000年代は同0.6%、そして2011年以降は同0.5%と徐々に伸びが鈍化してきた。そして中国は、2013年に開催された中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(第18期3中全会)で、「一人っ子政策」の軌道修正を決定、2016年には「二人っ子政策」に移行した。これを受けて2016年の出生率は1.295%と前年(1.207%)より小幅に上昇したものの2017年には再び低下、2018年には1.094%と建国以来の最低を更新した。その背景には教育費が高いことなどから二人目の子供の誕生を望まない家庭が多いことがあるため、今後も出生率の上昇は期待できそうになく、経済成長の足かせとなりそうだ。

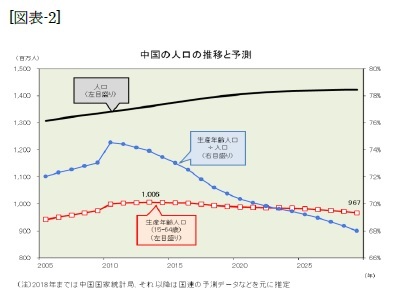

しかし、人口増加率の低下以上に経済成長にマイナスとなるのが生産年齢人口(15~64歳)の減少である。人口ピラミッドを見ると、現在生産年齢に位置する人口が多く、これから生産年齢に達する14歳以下の人口が少なく、定年退職が視野に入り始める50歳台の人口が多い「つぼ型」となっている。若年層が多く高齢層が少ない「富士山型」の時期には、新たに経済活動に従事する労働力が年々増えるため、所得の伸びも高くなり経済成長を後押していた(人口ボーナス)。しかし、「つぼ型」の人口ピラミッドになると、新たに経済活動に従事する労働力が年々減少するため、経済成長の足かせとなる(人口オーナス)。そして、財やサービスの生産をする上で中心的な役割を担う生産年齢人口は、既に2013年の10億582万人をピークに減少に転じており、今後も減少傾向は続く見込みである(図表-2)。

しかし、人口増加率の低下以上に経済成長にマイナスとなるのが生産年齢人口(15~64歳)の減少である。人口ピラミッドを見ると、現在生産年齢に位置する人口が多く、これから生産年齢に達する14歳以下の人口が少なく、定年退職が視野に入り始める50歳台の人口が多い「つぼ型」となっている。若年層が多く高齢層が少ない「富士山型」の時期には、新たに経済活動に従事する労働力が年々増えるため、所得の伸びも高くなり経済成長を後押していた(人口ボーナス)。しかし、「つぼ型」の人口ピラミッドになると、新たに経済活動に従事する労働力が年々減少するため、経済成長の足かせとなる(人口オーナス)。そして、財やサービスの生産をする上で中心的な役割を担う生産年齢人口は、既に2013年の10億582万人をピークに減少に転じており、今後も減少傾向は続く見込みである(図表-2)。また、中国の従属人口比率(0~14歳と65歳以上の人口の合計÷生産年齢人口)の推移をみると、1970年代に8割弱の高水準にあった従属人口比率は、出生数の減少により若年従属人口比率(0~14歳の人口÷生産年齢人口)が4割前後まで低下、「人口ボーナス」をもたらした。今後も若年従属人口比率の低下は続くと見られるが、今後は高齢従属人口比率(65才以上の人口÷生産年齢人口)が上昇ピッチを速めることから、従属人口比率は上昇して「人口オーナス」をもたらす見込みである。そして、中国共産党は前述の第18期3中全会で「漸進的な定年引き上げ政策を研究・策定する」との方針を示し、その悪影響の緩和に動き出した。しかし、先進国に発展する前に高齢化が進む「未豊先老(豊かになる前に高齢化社会になる)」の懸念が高まっている。

2|過剰設備・債務問題

文化大革命を終えて1978年に改革開放に乗り出した中国は、まずは生産責任制で農業改革を軌道に乗せた後、外国資本の導入を積極化して工業生産を伸ばし、工業製品の輸出で外貨を稼ぐことに注力した。稼いだ外貨は主に生産効率改善に資するインフラ整備に回され、中国は世界でも有数の生産環境を整えていった。この優れた生産環境と安価で豊富な労働力を求めて、世界から工場が集まり中国は「世界の工場」と呼ばれるまでの経済発展を遂げることとなった。

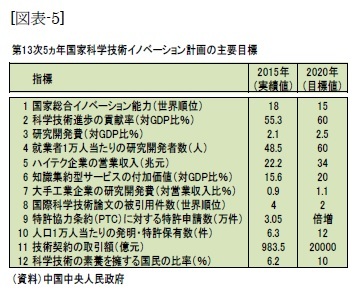

しかし、経済発展とともに賃金など製造コストも上昇したため、中国にあった工場が安価で豊富な労働力を求めてベトナムやインドなど後発新興国へ流出し始めた。一人当たりGDPが世界の中央値となり「中所得国の罠2」と呼ばれる経済成長の壁に直面したのである(図表-3)。さらに、米中貿易摩擦の激化がそれに追い打ちをかけることとなった。

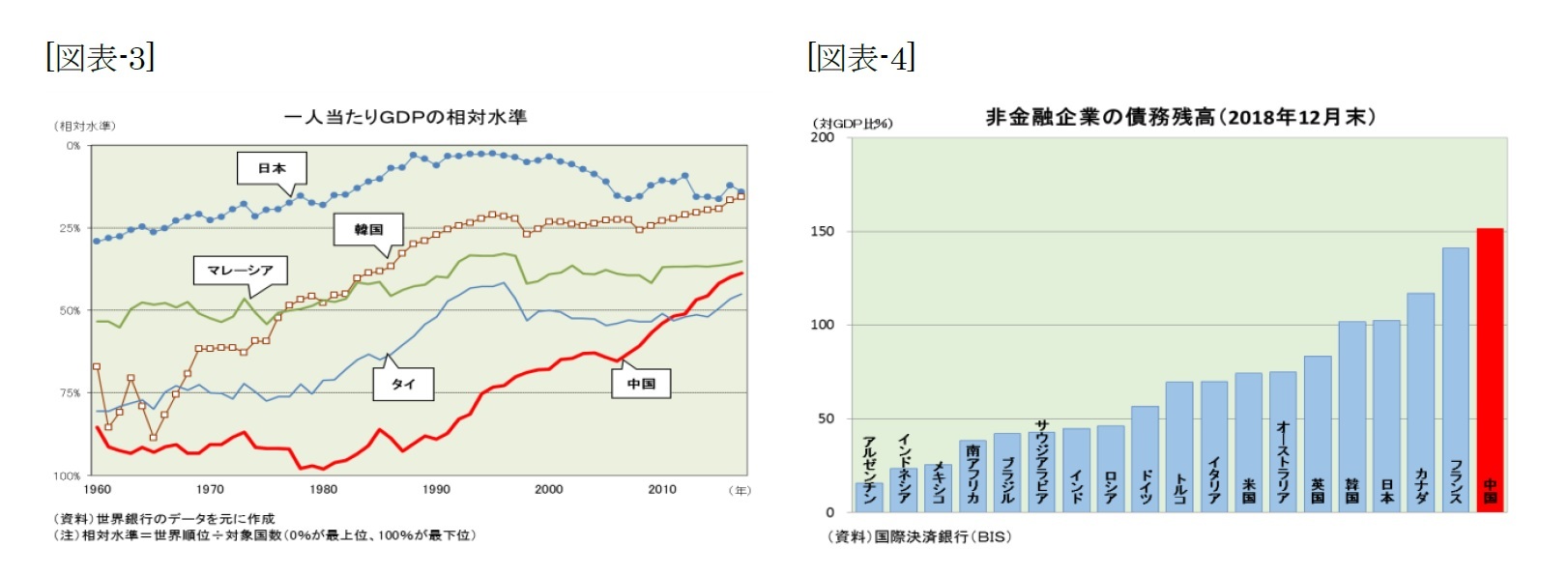

そして、国内の工場が後発新興国へ流出し始める中で、国内では生産設備の過剰感が高まり、貸借対照表(バランスシート)では債務にも過剰感がでてきた。こうして発生した過剰設備・債務問題を一気に処理すれば、そこで働く労働者も過剰となり失業者が街に溢れて社会問題となりかねなかったため、淘汰すべき企業を政府が支援して生き延びさせ「ゾンビ企業」となったことで債務はさらに膨れ上がり、非金融企業の債務残高(対GDP比)は150%を超えた(図表-4)。そして、2017年の党大会(19大)後、中国は経済成長にマイナスの影響を与える債務圧縮(デレバレッジ)に舵を切り、無理に高成長を追い求めるのは二の次にして、金融リスクの防止・解消を進めることとなった。

文化大革命を終えて1978年に改革開放に乗り出した中国は、まずは生産責任制で農業改革を軌道に乗せた後、外国資本の導入を積極化して工業生産を伸ばし、工業製品の輸出で外貨を稼ぐことに注力した。稼いだ外貨は主に生産効率改善に資するインフラ整備に回され、中国は世界でも有数の生産環境を整えていった。この優れた生産環境と安価で豊富な労働力を求めて、世界から工場が集まり中国は「世界の工場」と呼ばれるまでの経済発展を遂げることとなった。

しかし、経済発展とともに賃金など製造コストも上昇したため、中国にあった工場が安価で豊富な労働力を求めてベトナムやインドなど後発新興国へ流出し始めた。一人当たりGDPが世界の中央値となり「中所得国の罠2」と呼ばれる経済成長の壁に直面したのである(図表-3)。さらに、米中貿易摩擦の激化がそれに追い打ちをかけることとなった。

そして、国内の工場が後発新興国へ流出し始める中で、国内では生産設備の過剰感が高まり、貸借対照表(バランスシート)では債務にも過剰感がでてきた。こうして発生した過剰設備・債務問題を一気に処理すれば、そこで働く労働者も過剰となり失業者が街に溢れて社会問題となりかねなかったため、淘汰すべき企業を政府が支援して生き延びさせ「ゾンビ企業」となったことで債務はさらに膨れ上がり、非金融企業の債務残高(対GDP比)は150%を超えた(図表-4)。そして、2017年の党大会(19大)後、中国は経済成長にマイナスの影響を与える債務圧縮(デレバレッジ)に舵を切り、無理に高成長を追い求めるのは二の次にして、金融リスクの防止・解消を進めることとなった。

2 「中所得国の罠」の詳細は『3つの切り口からつかむ図表中国経済』(白桃書房、2019年)の176~183ぺージをご参照ください

3――構造改革とその進捗状況

1|生産要素投入型からイノベーション型への構造改革

一方、中国は新たな経済成長の柱を育てるべく構造改革に乗り出した。そのポイントは、「外需依存から内需(特に消費)主導への体質転換」、「製造大国から製造強国への高度化」、「製造業からサービス産業への高度化」の3点に要約できると考えている。第12次5ヵ年計画(2011~15年)では、最低賃金を年平均13%以上引き上げることを決め「外需依存から内需(特に消費)主導への体質転換」に動き出し、次世代情報技術や新エネルギー車など7分野を戦略的新興産業と定めて「製造大国から製造強国への高度化」に取り組み、プラットフォーマーなどサービス産業の育成を積極化した。

一方、中国は新たな経済成長の柱を育てるべく構造改革に乗り出した。そのポイントは、「外需依存から内需(特に消費)主導への体質転換」、「製造大国から製造強国への高度化」、「製造業からサービス産業への高度化」の3点に要約できると考えている。第12次5ヵ年計画(2011~15年)では、最低賃金を年平均13%以上引き上げることを決め「外需依存から内需(特に消費)主導への体質転換」に動き出し、次世代情報技術や新エネルギー車など7分野を戦略的新興産業と定めて「製造大国から製造強国への高度化」に取り組み、プラットフォーマーなどサービス産業の育成を積極化した。

そして、現在の中国は従来の成長モデルを卒業し、新たな成長モデルを構築する構造改革の渦中にある。従来の成長モデルは生産要素(土地、資本、労働)を大量に投入することによって成功することができたが、全国各地で開発が進み、過剰設備・債務問題が顕著となる中で、新たな成長モデルのキーワードは「イノベーション(創新)」となった。2015年3月に開催された全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で李克強首相は、「大衆創業、万衆創新」という言葉を用いて、イノベーション重視へと舵を切った。その後2016年7月には「第13次5ヵ年国家科学技術イノベーション計画」を発表し、具体的な数値目標を掲げてイノベーションを強力に推進し始めた(図表-5)。そして、中国国家統計局の統計によれば、研究開発に従事するのは約438万人(2018年)で10年前の2.2倍となり、研究開発費は約2兆元(日本円に換算すると約30兆円、2018年)で10年前の4.3倍となった。なお、李克強首相は前述の全人代で、イノベーション重視を打ち出すとともに、「中国製造2025」と「インターネット・プラス」も同時に打ち出した。製造大国から製造強国への脱皮を目指す中国製造2025は、イノベーションが成功のカギを握っており、インターネット・プラスは「+医療」、「+教育」、「+農業」など様々あるが、「+製造業」で中国製造2025と同意義となり、まさに三位一体の関係にある3。

そして、現在の中国は従来の成長モデルを卒業し、新たな成長モデルを構築する構造改革の渦中にある。従来の成長モデルは生産要素(土地、資本、労働)を大量に投入することによって成功することができたが、全国各地で開発が進み、過剰設備・債務問題が顕著となる中で、新たな成長モデルのキーワードは「イノベーション(創新)」となった。2015年3月に開催された全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で李克強首相は、「大衆創業、万衆創新」という言葉を用いて、イノベーション重視へと舵を切った。その後2016年7月には「第13次5ヵ年国家科学技術イノベーション計画」を発表し、具体的な数値目標を掲げてイノベーションを強力に推進し始めた(図表-5)。そして、中国国家統計局の統計によれば、研究開発に従事するのは約438万人(2018年)で10年前の2.2倍となり、研究開発費は約2兆元(日本円に換算すると約30兆円、2018年)で10年前の4.3倍となった。なお、李克強首相は前述の全人代で、イノベーション重視を打ち出すとともに、「中国製造2025」と「インターネット・プラス」も同時に打ち出した。製造大国から製造強国への脱皮を目指す中国製造2025は、イノベーションが成功のカギを握っており、インターネット・プラスは「+医療」、「+教育」、「+農業」など様々あるが、「+製造業」で中国製造2025と同意義となり、まさに三位一体の関係にある3。

3 「中国製造2025」の詳細は『3つの切り口からつかむ図表中国経済』(白桃書房、2019年)の141~146ぺージを、「インターネット・プラス」の詳細は同書の147~156ぺージをご参照ください

(2019年10月31日「基礎研レポート」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の強みと弱み~SWOT分析と今後の展開】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の強みと弱み~SWOT分析と今後の展開のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!