- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 認知症施策の「神戸モデル」は成功するか-事故費用の補償制度の内容や課題を考える

認知症施策の「神戸モデル」は成功するか-事故費用の補償制度の内容や課題を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~認知症施策の「神戸市モデル」とは~

1 本稿の執筆に際しては、神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課の方々、上村敏之氏(関西学院大教授)、藤澤陽介氏(早稲田大学教員)の御協力を頂いた。ここに感謝したい。

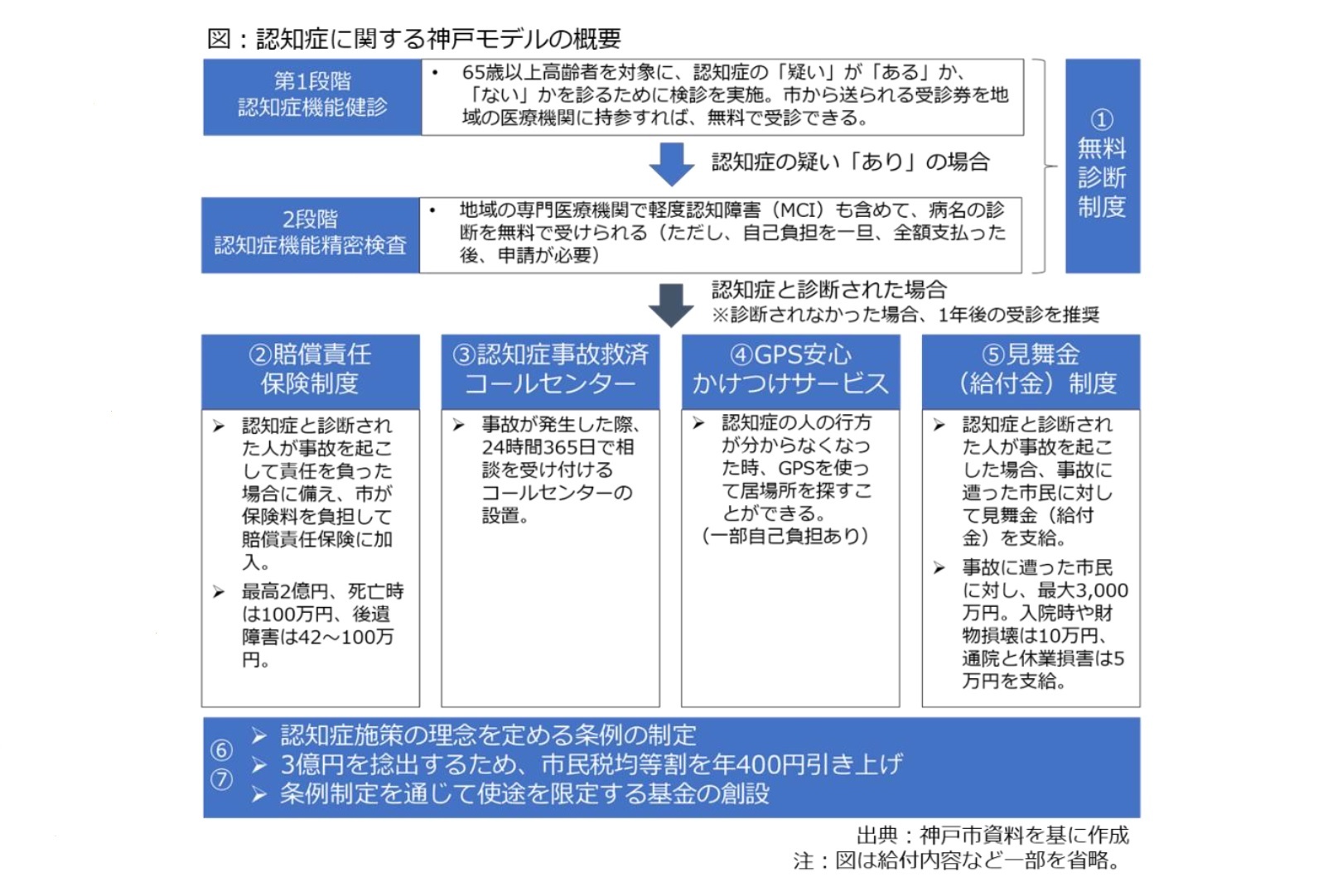

2――神戸モデルの概要

さらに、(2)の損害賠償保険では認知症の人が起こした事故で本人や家族の賠償責任が発生した場合に支給する仕組みであり、自動車事故などを除いて最高2億円(死亡・後遺障害は42~100万円)の給付を受けられる。(5)は賠償責任の有無に関わらず支給する仕組みで、最高3,000万円が給付される。

このように認知症の人が起こした事故を補償する制度としては、神奈川県大和市、愛知県大府市、福岡県久留米市、東京都中野区と葛飾区などで導入、または導入に向けた検討が進んでいる2。以下、神戸方式の特色を浮き彫りにするため、同様の他の自治体の事例を考察する。

2 大和市ウエブサイト「はいかい高齢者等SOSネットワーク」、大府市ウエブサイト「大府市認知症高齢者等の見守り及び個人賠償責任保険事業実施要綱」、久留米市ウエブサイト「久留米市認知症高齢者等個人賠償責任保険」を参照。中野区、葛飾区の取り組みは2019年2月15日『シルバー新報』を参照。なお、制度の詳細については、一部を省略して記述する。

3――同様の他の自治体の事例

愛知県大府市の制度でも、市が保険料を負担。見守りネットワークに登録された認知症の人などが起こした事故について、本人や家族が損害賠償責任を負った場合、最大1億円、死亡・後遺障害82万5,000円の補償を受けられる仕組みである。

さらに、福岡県久留米市は市の見守りネットワークに登録した認知症の人を対象に、同様の仕組みを導入しており、賠償費用は最高3億円。東京都葛飾区、同中野区も同様の制度の導入に向けて検討しており、最高補償額は葛飾区が5億円、中野区が3億円。葛飾区の対象者は見守りネットワークの登録者、中野区は認知症と診断された40歳以上の人の事故補償をカバーする。

以上のように見ると、賠償の対象者や金額に差異はあるが、保険料を市が負担する形で、認知症の人が起こした事故による損害を補償する共通点を見出せる。

では、こうした事例と比べて、神戸モデルの何が特色と言えるのだろうか。以下、(1)高齢者全員を対象とした早期診断、(2)損害賠償保険と見舞金による補償範囲の広さ、(3)市民税均等割引き上げによる財源確保、(4)神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例(以下、認知症まちづくり条例と表記)による理念の明記、(5)当事者を含めた合意形成――の5点を論じる。

4――神戸モデルの特色

神戸モデルの特色の1番目としては、65歳以上の全市民を対象に幅広く診断を実施している点である。認知症ケアでは認知症の人の生活状態を維持するため、専門職による早期介入の必要性が以前から論じられており、損害賠償保険制度と早期診断をセットにしている点が特色の一つである。

第2に、補償範囲の広さである3。認知症の人が起こした事故の損害賠償については、JR東海を巡る裁判が世間の耳目を集め、神戸市を含めた他の自治体が損害賠償保険制度を導入する契機となった。具体的には、90歳代の男性が線路内に入って亡くなった鉄道事故に関連し、JR東海が家族に対して約720万円の損害賠償を請求。最高裁で家族が逆転勝訴した裁判4であり、認知症の人が起こした事故の損害賠償をカバーするという点では、神戸モデルも他の先行自治体と同じ考え方に立っている。

ただ、神戸モデルの場合、全市民を対象とした手厚い見舞金(給付金)制度5も作っており、補償範囲が他の自治体と比べて手厚く広いと言える6。

3 損害賠償保険制度の運営について、市は三井住友海上火災保険と契約している。

4 事故は2007年12月に発生し、裁判は2016年3月の最高裁判決まで続いた。裁判の経緯については、事故で亡くなった男性の遺族が記した高井隆一(2018)『認知症鉄道事故裁判』ブックマン社を参照。

5 大和市の制度でも偶然の事故で他人に怪我をさせ、結果として180日以内に死亡した場合、被害者に対して15万円の見舞費用が支払われる。

6 制度の詳細や法的な側面については、窪田充見(2019)「神戸市の『認知症の人による事故に関する救済制度』について」『法律時報』通巻1,135号を参照。

3番目として、施策の費用を賄うため、市民税均等割を引き上げることで、市民が負担と給付の関係を理解しやすい制度設計にしている。具体的には、2018年3月に施行された認知症まちづくり条例では認知症施策のために3年間、個人市民税均等割を年400円引き上げる方針に加え、▽引き上げた財源の使途を診断、事故費用などに限定、▽相当額を基金で区分管理――することが明記されている7。

さらに税金の引き上げに際しては、所得に応じて課す応能性ではなく、均等割の引き上げによる応益性を重視し、平等に広く負担を求める形を採用した。

その点で言うと、負担と給付の関係が明確な社会保険料に近い制度設計になっており、市民にとっては「困ったときはお互い様」という連帯感を持ちつつ、負担と給付の関係性を意識しやすい構造になっている。

7 基金の根拠規定は「神戸市民の福祉をまもる条例」に定められている。

第4に、上記の政策の根拠として、認知症まちづくり条例を制定した点である8。基本理念として、「認知症の人の尊厳が保持され、意思が尊重され、社会参加を促進し、安全に安心して暮らし続けられるまちを目指す」「認知症の人とその家族のより良い生活を実現するために必要な支援を受けられ るよう、まち全体で支える」という2点を掲げ、市の責務や市民・事業者の役割を定めている。

こうした理念は認知症施策を進める上で重要である。例えば、損害賠償保険制制度は「認知症の人が社会のリスク要因なので、事故の費用を社会全体でカバーする」と受け止められかねない側面があり、これは認知症の人を「社会のお荷物」と見なす偏見を助長しかねない危うさと紙一重である。

しかし、認知症施策の理念を条例として定めることで、「認知症の人が起こす事故は本人や家族に責任を負わせられないため、その費用(保険料)を地域全体で負担する賠償制度が必要」という理念を強調できるようになっていると言える。

8 なお、愛知県大府市も2017年12月に「認知症に対する不安のないまちづくり推進条例」を制定している。

第5に、施策を進める上で、関係者との合意形成を進めた点である。例えば、施策の検討委員会には当事者団体の関係者が加わっていたほか、市民税引き上げの是非を最終的に判断した市議会、第1段階の認知機能検診を担当する医療機関など幅広い関係者との合意形成が図られている。

5――神戸モデルの課題

第2に、財政の安定性確保も課題である。具体的には、認知症の人が起こした事故について全国的なデータが整備されていない中で、損害賠償や見舞金(給付金)の支出が予想よりも増えた場合、財源不足に見舞われる危険性がある。その一方、収入については民間の損害保険と異なり、税額を頻繁に変えるのは難しいため、財源不足に見舞われた際、税額の変更を含めて財政を今後どう運営していくのか、重要な課題となる。

9 初期集中支援チームは認知症の人やその家族に対して、早期診断・早期対応に向けた支援を実施することを目的とし、医師や看護師などの専門職で構成する。

6――おわりに

しかし、まだ制度は始まったばかりであり、本稿で挙げた課題をクリアしつつ、神戸モデルが一層、充実することを期待したい。

10 2019年5月21日『毎日新聞』『神戸新聞』を参照。

(2019年10月23日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症施策の「神戸モデル」は成功するか-事故費用の補償制度の内容や課題を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症施策の「神戸モデル」は成功するか-事故費用の補償制度の内容や課題を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!