- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 図表でみる中国経済(米中比較編)-米中経済を6つの視点で多角的に比較

2019年10月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

世界経済が出口の見えない米中対立に翻弄される展開が続いている。10月10日~11日にワシントンで開催された米中閣僚級貿易協議では、中国が米国産農産物の輸入を拡大することや、米国が10月15日に予定していた対中制裁関税の上乗せを凍結することで合意したものの、米国が12月15日に課すとしている対中制裁関税(スマートフォンやノートパソコンなど1600億ドル相当、関税率15%)は取り下げられなかった。むしろ、米商務省は安全保障上の懸念があるとして中国有力企業を「エンティティー・リスト(EL)」に掲載する動きを加速しており、日本など同盟国にも協力を求めている。日本にとっては、同盟関係にある米国と、緊密な経済関係にある中国が対立する状況が長期化し、それが今後しばらくの新常態(ニューノーマル)になると見るべきだろう。そこで、本稿では、米中両国が事ある毎に対立する新常態の下で踏まえておきたい、米中経済の比較データをご紹介する。

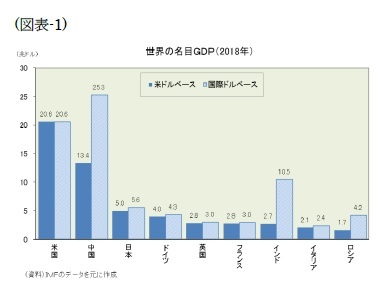

1――GDP規模

2――モノ貿易

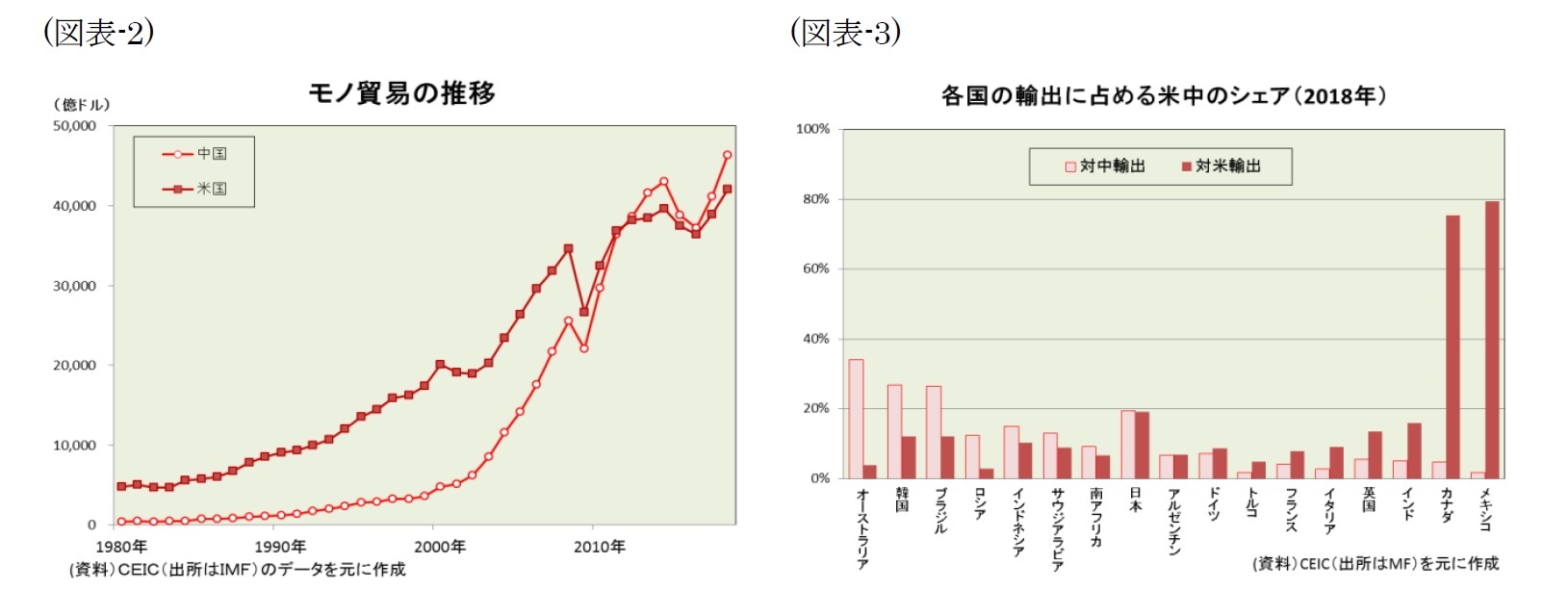

米中経済の影響力を見る上ではモノの貿易量がひとつの参考指標となる。特に輸出は世界各国にとって経済発展の重要な牽引役となるだけに重要である。まず、国際通貨基金(IMF)の統計で、2018年のモノの貿易量を見ると、米国が約4.2兆ドル(輸出:約1.7兆ドル、輸入:約2.5兆ドル)、中国が約4.6兆ドル(輸出:約2.5兆ドル、輸入:約2.1兆ドル)と、全体ではほぼ同規模(図表-2)、輸出では中国の方が大きく、輸入では米国の方が大きい。また、世界各国の輸出相手先という観点で見ると、メキシコとカナダでは対米輸出が8割近くを占めており、欧州でも対米輸出の方が多い。一方、オーストラリア、韓国、インドネシアなどアジア地域や、ブラジル、サウジアラビアなど資源国では対中輸出の方が多い(図表-3)。

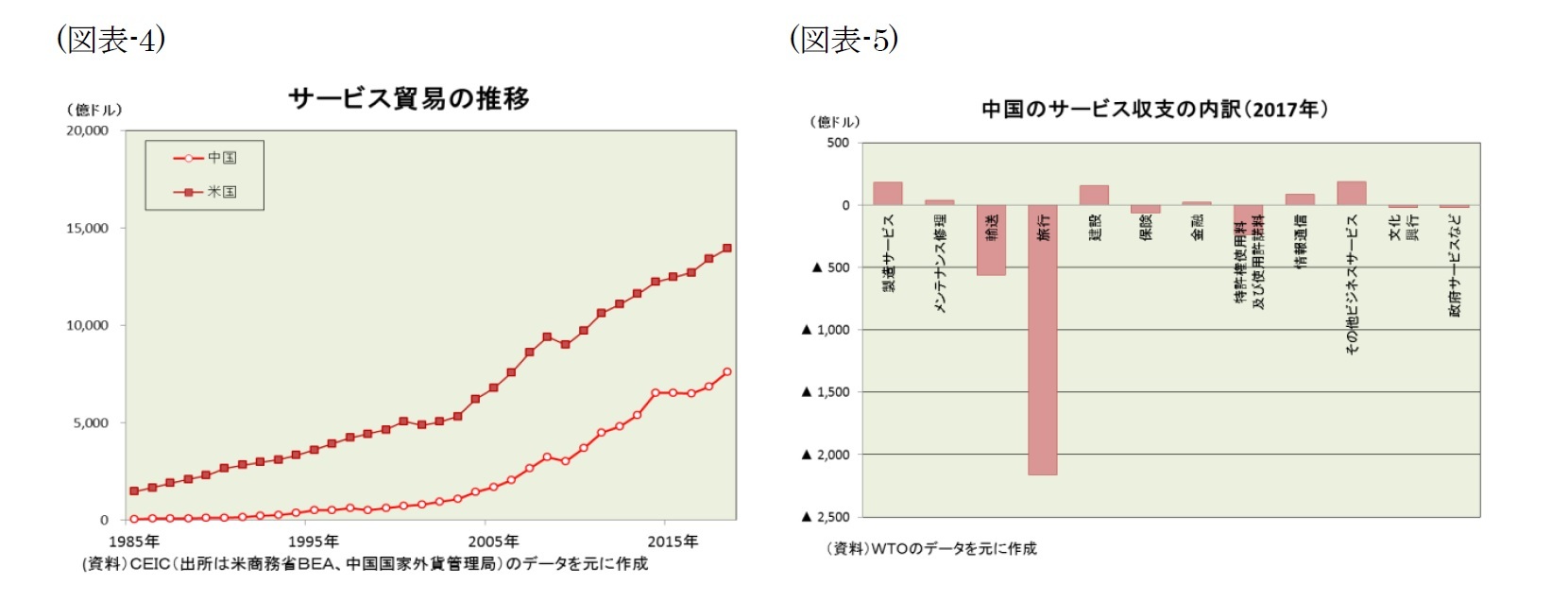

3――サービス貿易

4――投資

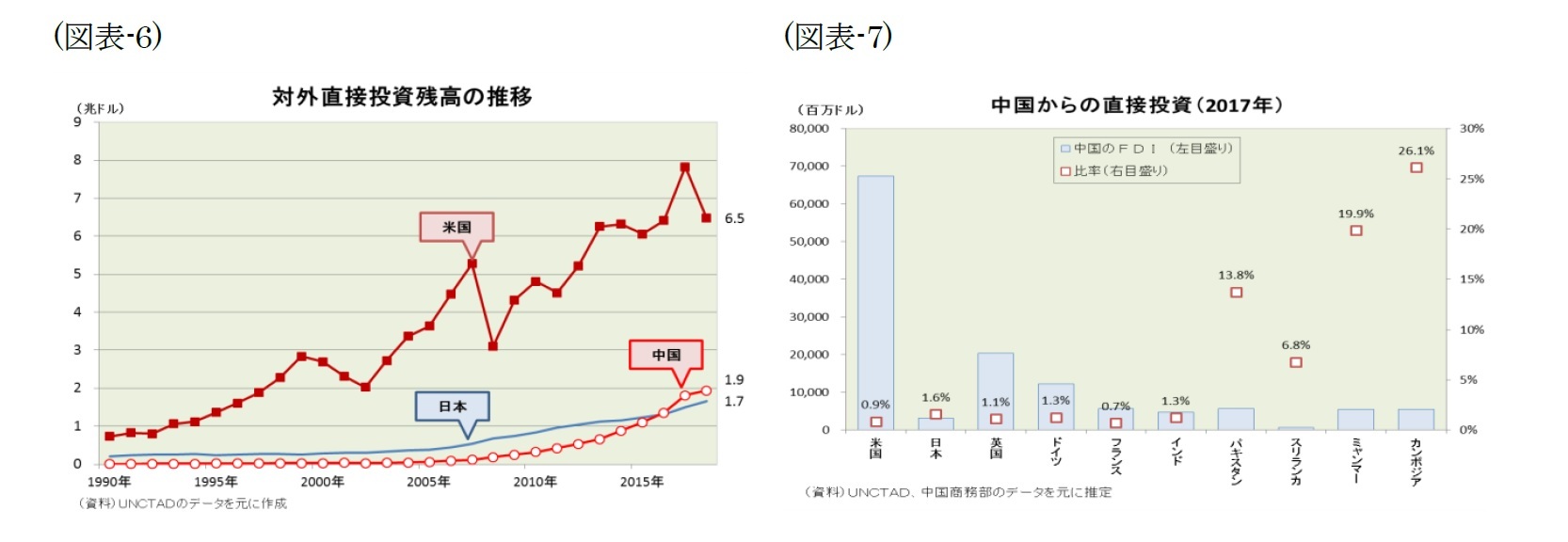

世界各国への経済的影響力を見る上では対外直接投資も重要な参考指標となる。米中両国の対外直接投資残高の推移を見ると、米国は2018年時点で6.5兆ドル、中国は1.9兆ドルとなっており、米国が中国の約3.5倍の規模を誇っている(図表-6)。但し、米国は2018年に1.4兆ドル減らした一方、「一帯一路」構想を推進する中国は増加傾向を維持した。米国の減少はリパトリ減税や保護主義的政策で、海外に出ていた資金が国内に還流したためと見られる。

また、投資先別に見ると、米国は近隣のカナダやメキシコ、それに英国、ドイツ、フランス、日本など先進国への投資が多い。一方、中国は先進国向けが多いものの各国での比率は小さく、一帯一路沿線国(特に親中政権の国々)では、投資金額は小さいものの中国比率が高いのが目立つ(図表-7)。

また、投資先別に見ると、米国は近隣のカナダやメキシコ、それに英国、ドイツ、フランス、日本など先進国への投資が多い。一方、中国は先進国向けが多いものの各国での比率は小さく、一帯一路沿線国(特に親中政権の国々)では、投資金額は小さいものの中国比率が高いのが目立つ(図表-7)。

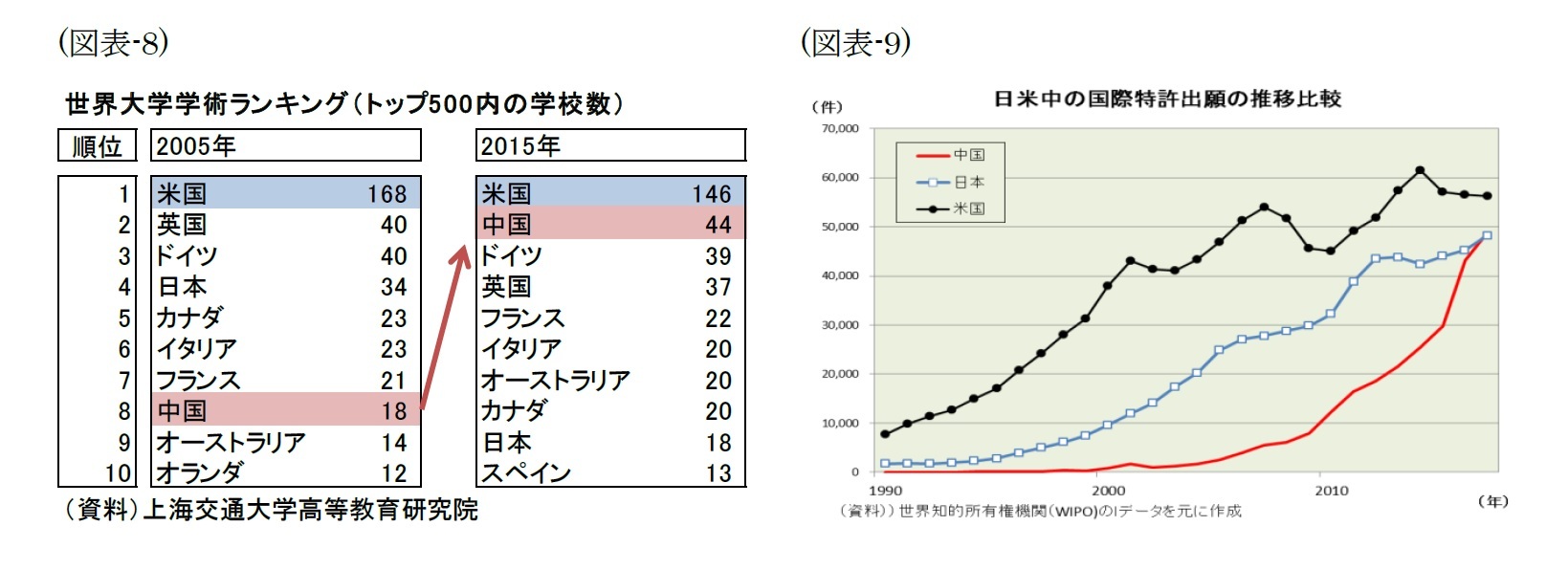

5――科学技術力

6――世界は米中両国をどう見ているのか?

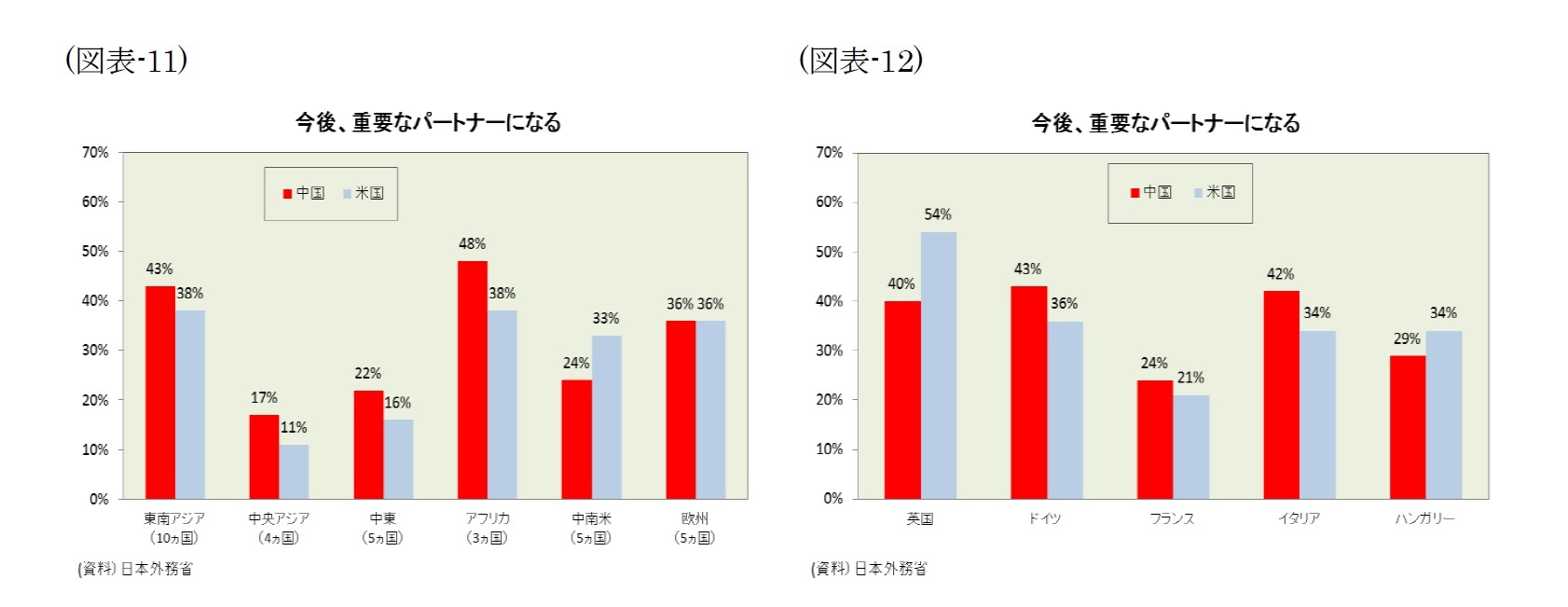

また、「あなたの国にとって、今後重要なパートナーとなるのは次の国のうちどの国ですか」との問いに対して米国・中国を選んだ人の割合を見ると(図表-11)、東南アジア、中央アジア、アフリカでは引き続き中国が米国を上回ったもののその差は縮小している。また、中南米では引き続き米国が中国を上回ったもののその差は縮小し、中東では中国が米国を逆転、欧州では米中がほぼ同数という結果となっている。ちなみに、欧州5ヵ国の内訳を見ると、英国とハンガリーでは引き続き米国が中国を上回り、ドイツ、フランス、イタリアでは中国が米国を上回るという結果だったものの、いずれもその差は小さい(図表-12)。世界各国は、米中両国が覇権争いを繰り広げる中で、その立ち位置を決めかねているというのが現状と見ている。

2 ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10ヵ国

3 ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジクスタンの4ヵ国

4 エジプト、ヨルダン、UAE、チュニジア、サウジアラビアの5ヵ国<

5 南アフリカ、ケニア、コートジボワールの3ヵ国

6 メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、トリニダード・トバゴの5ヵ国

7 英国、ドイツ、フランス、イタリア、ハンガリーの5ヵ国

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年10月18日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる中国経済(米中比較編)-米中経済を6つの視点で多角的に比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる中国経済(米中比較編)-米中経済を6つの視点で多角的に比較のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!