- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 相次ぐ異常気象ーまず簡単にできることからはじめよう

2019年09月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―相次ぐ異常気象

今年の夏は世界各国で過去最高気温を記録しているというニュースが相次いだ。日本では、ここ数年あちこちで記録的な豪雨が発生し多くの人命を奪った。今年もまた、各地で「これまで経験したことがない」と言われるような豪雨が発生している。このような異常気象は、かつてはめったに起こらず「異常」だったが、地球規模で気候に大きな変化が起こっているため、頻繁に起こる普通のことになりつつある可能性が高いだろう。

アフリカでは降水量が減少して気温が上昇しているだけではなく、干ばつが広がって民族対立の原因にもなっているという。欧州では地球温暖化問題に対する危機意識が高まっているようだが、日本では危機感は今ひとつだ。夏は高温多湿で冬はかなり寒いため、家屋が多少の暑さ寒さには対処できるようにできていることも、その原因の一つかも知れない。

アフリカでは降水量が減少して気温が上昇しているだけではなく、干ばつが広がって民族対立の原因にもなっているという。欧州では地球温暖化問題に対する危機意識が高まっているようだが、日本では危機感は今ひとつだ。夏は高温多湿で冬はかなり寒いため、家屋が多少の暑さ寒さには対処できるようにできていることも、その原因の一つかも知れない。

2―不確実の中での意思決定

地球が温暖化しているという説に疑問を呈する人も少なからずいるのは確かだ。6月に大阪で開催されたG20でも環境問題は大きなテーマとなったが、トランプ米大統領は気候変動に否定的だった。今年の1月に米国北西部などを激しい寒波が襲った際に、「温暖化は一体どうなっているんだ」とツイートし皮肉ったとも伝えられている。

実験や観測できちんとした証拠を示せば全ての人を納得させられると考えるのは楽観的過ぎる。多くの科学者が温室効果ガスの発生が地球温暖化の最大の要因だと判断しているとされるが、めったに起こらないことが続けて起こる可能性はゼロではないので、温暖化ガスの影響を疑問視する科学者もいるのは確かだ。

温室効果ガスによって地球の気候が大きな影響を受けていることが誰の眼にも確実とは言えない中で我々は対応を決めなくてはならない。もしも、省エネルギー化や再生エネルギーへの転換に多大な労力を注ぎ込んだものの、後々温室効果ガス主因説が間違っていたことが判明すれば、多くの努力は無駄になる。しかし、我々が気候変動への対策を十分に行わなかったが、やはり温室効果ガス主因説は正しかったということになった時には、地球の環境が既に簡単には修復できない状態になっていて、我々の子孫は大変な苦しみを味わうことになるだろう。

対応を誤ったときに直面する危険の大きさを考えれば、無駄に終わる可能性があるとしても温室効果ガスを削減する努力をするというのが、常識的な判断ではないだろうか。

実験や観測できちんとした証拠を示せば全ての人を納得させられると考えるのは楽観的過ぎる。多くの科学者が温室効果ガスの発生が地球温暖化の最大の要因だと判断しているとされるが、めったに起こらないことが続けて起こる可能性はゼロではないので、温暖化ガスの影響を疑問視する科学者もいるのは確かだ。

温室効果ガスによって地球の気候が大きな影響を受けていることが誰の眼にも確実とは言えない中で我々は対応を決めなくてはならない。もしも、省エネルギー化や再生エネルギーへの転換に多大な労力を注ぎ込んだものの、後々温室効果ガス主因説が間違っていたことが判明すれば、多くの努力は無駄になる。しかし、我々が気候変動への対策を十分に行わなかったが、やはり温室効果ガス主因説は正しかったということになった時には、地球の環境が既に簡単には修復できない状態になっていて、我々の子孫は大変な苦しみを味わうことになるだろう。

対応を誤ったときに直面する危険の大きさを考えれば、無駄に終わる可能性があるとしても温室効果ガスを削減する努力をするというのが、常識的な判断ではないだろうか。

3―進んでいない日本の対応

日本は、天然資源に恵まれずに輸入に頼ってきたので、資源を大切にする国だという論調を良くみかける。しかし、国民一人当たりの使用量でみれば、豊かな先進諸国の一員である日本は、貧しい発展途上国に比べて、はるかに多くのエネルギーや天然資源を使っている。地球の環境を守りながら、貧しい人達がより豊かな生活を実現できる余地を作るためには、豊かな先進諸国が温室効果ガスの排出を大幅に減少させる必要がある。

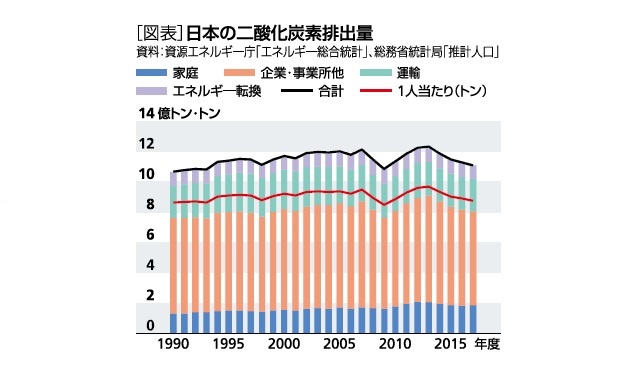

日本では東日本大震災で起きた電力不足を契機に、電力消費量の少ないLED照明への転換が進むなど一段と省エネルギー化が進んだが、石炭火力発電所の増加が続いたため、非化石電源比率は2010年度の36%から2013年度には12%にまで低下した。主要な温室効果ガスである二酸化炭素の日本の排出量は、京都議定書で基準年とされている1990年度からほぼ横ばいで推移しており、人口一人当たりでみれば、むしろ増加している状況だ。特に家庭の利用のために発生した二酸化炭素は、1990年度に比べて2017年度は約2割も増加している。

日本では東日本大震災で起きた電力不足を契機に、電力消費量の少ないLED照明への転換が進むなど一段と省エネルギー化が進んだが、石炭火力発電所の増加が続いたため、非化石電源比率は2010年度の36%から2013年度には12%にまで低下した。主要な温室効果ガスである二酸化炭素の日本の排出量は、京都議定書で基準年とされている1990年度からほぼ横ばいで推移しており、人口一人当たりでみれば、むしろ増加している状況だ。特に家庭の利用のために発生した二酸化炭素は、1990年度に比べて2017年度は約2割も増加している。

二度にわたる石油危機では日本社会は優れた対応力をみせた。地球環境問題への対応でも、政府が中心となって大きな方針を示せば、再び日本社会は難題を解決できるはずである。

地球環境問題への対応は長期戦であり、生活を大きく変えようとしたり、無理をしたりすると長続きせず失敗してしまう。いきなり大きなことをしようとするよりも、小さなことであっても、とにかくまず何か行動することが大切だ。日常生活で不必要なエネルギー消費を抑えるために、灯りをこまめに消すなど簡単にできることからはじめようではないか。

地球環境問題への対応は長期戦であり、生活を大きく変えようとしたり、無理をしたりすると長続きせず失敗してしまう。いきなり大きなことをしようとするよりも、小さなことであっても、とにかくまず何か行動することが大切だ。日常生活で不必要なエネルギー消費を抑えるために、灯りをこまめに消すなど簡単にできることからはじめようではないか。

(2019年09月06日「基礎研マンスリー」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【相次ぐ異常気象ーまず簡単にできることからはじめよう】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

相次ぐ異常気象ーまず簡単にできることからはじめようのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!