- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 認知症大綱で何が変わるのか-予防重視の弊害、共生社会の実現に向けた課題を考え

認知症大綱で何が変わるのか-予防重視の弊害、共生社会の実現に向けた課題を考え

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――「認知症大綱」の懸念材料

認知症大綱を見ると、随所に当事者中心主義の発想が見受けられる。例えば、「認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」「認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに創っていくことが必要」といった文言が盛り込まれており、認知症に対する社会の正しい理解を促すため、認知症当事者による情報発信に関する施策も掲げられている。

しかし、新オレンジプランでは7つの施策の1つに「認知症の人やその家族の視点の重視」が示されていたことを考えると、大綱に盛り込まれた5つの柱から「当事者の視点」が消えたのは事実である。これは当事者中心主義の減退と受け止められかねず、今後は当事者参加の取り組みを国、自治体で強化する必要がある。

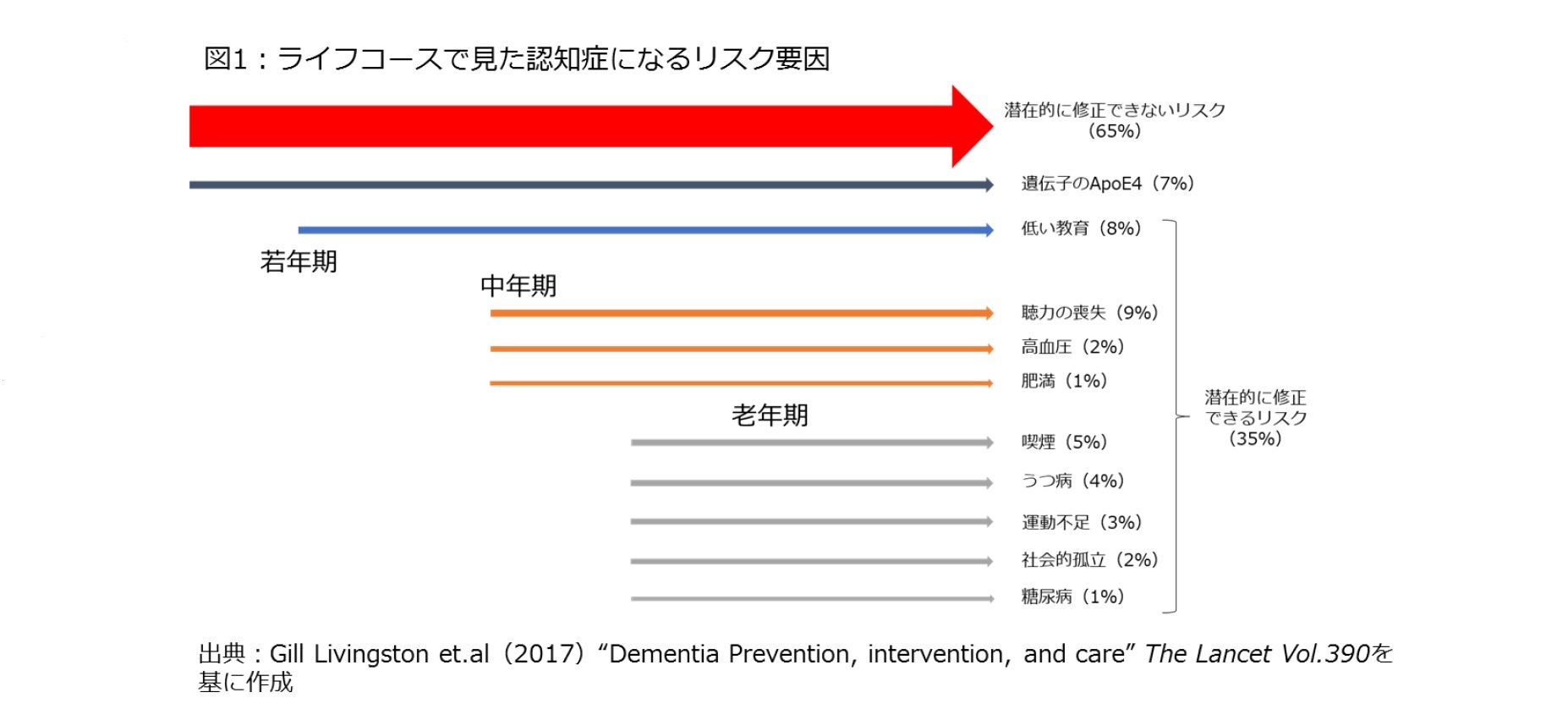

さらに共生と並んで予防を重視した点も懸念材料である。先に触れた通り、認知症大綱は予防の意味について、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを指す点も強調した。

しかし、大綱は「70歳代での発症を10年間で1歳遅らせる」という予防の目標を維持しており、依然として「認知症にならないための予防」と受け止められる施策が盛り込まれている。例えば、この一文は「認知症にならない」という意味で「予防」の文字を使っているようにも映る。

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症予防に資する可能性が示唆されていることから、地域において高齢者が身近に通える場等を拡充する。

しかし、国民に対して強制力を行使できる政府が予防を進めることは国民を何らかの形で巻き込むことになり、認知症になった人が「予防に失敗した落伍者」と見なされるリスクは大きくなる。さらに、予防重視の方針が認知症当事者の「スティグマ」(stigma)を増してしまう懸念がある。一般的に「烙印」と訳されるスティグマは元々、ギリシア語で「肉体上の徴(しるし)」を表し、それを付けている人の異常な部分を他の人に告知するために考案されたという。これを発展させ、社会学の研究ではスティグマを固定的な個性と考えず、スティグマを負う側とスティグマを負わせる側の相互作用で生まれると考える。つまり、個人的な属性を持った人達に対し、それ以外の人達が徴(しるし)を付ける関係性に着目する32。

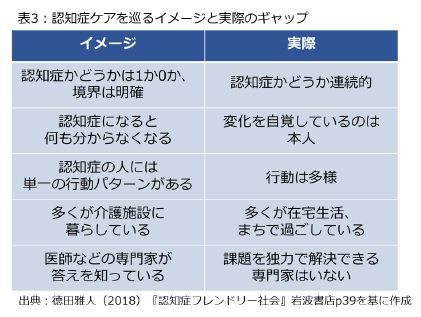

この概念を認知症に当てはめると以下のように論じることができる。元々、社会では依然として「認知症の人=何も分からなくなる人」「認知症=恐ろしい病気」という偏見が根強く、当事者の実際の生活とは表3のようなギャップがあり、そのギャップがスティグマを増幅している。実際、当事者団体の日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG)の藤田和子代表は自著で、「私は、アルツハイマー病であってもこれまでと変わらない一人の人として存在しているのに、世間で認識されている「認知症」のレッテルを貼られていくことに悲しさを感じました」と述べている33。

この概念を認知症に当てはめると以下のように論じることができる。元々、社会では依然として「認知症の人=何も分からなくなる人」「認知症=恐ろしい病気」という偏見が根強く、当事者の実際の生活とは表3のようなギャップがあり、そのギャップがスティグマを増幅している。実際、当事者団体の日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG)の藤田和子代表は自著で、「私は、アルツハイマー病であってもこれまでと変わらない一人の人として存在しているのに、世間で認識されている「認知症」のレッテルを貼られていくことに悲しさを感じました」と述べている33。以上のように社会の偏見が根強い中、政府が予防を重視すれば、認知症になった人が「予防の努力が足りなかった人」と見なされやすくなり、認知症の人が感じるスティグマを増幅させることになりかねない。

こうした状況が車の両輪の一つと位置付ける「共生」の考えと両立しないのは言うまでもない。むしろ、重視すべきは「認知症の人=何も分からなくなる人」「認知症=恐ろしい病気」という社会の偏見を払拭するとともに、早期発見・早期対応のシステムを整備しつつ、認知症になった人が地域社会で自分らしい生活を継続できるようにする「共生」社会に向けた環境づくりである。

ただ、認知症大綱で定められた「共生」を実現する上で、政府ができることは限られている。むしろ、住民の生活に密着している民間企業や自治体の取り組みが重要であり、厚生労働省も2019年3月に「『認知症バリアフリー』に関する懇談会」を設置し、共生に関する民間企業の取り組みの情報共有を図っているほか、官民の情報共有などを目的にした「日本認知症官民協議会」も同年4月に設立された。

今後の展開を考えると、こうした観点に立って認知症大綱のプラス面に目を向けることも重要であろう。以下、民間企業に関する部分を中心に、認知症大綱の内容を考察する34。

30 Gill Livingston et.al(2017)“Dementia Prevention, intervention, and care” The Lancet Vol.390を参照。

31 World Health Organization(2019)“Risk Reduction of Cognitive Decline and Dementia”を参照。

32 スティグマの説明については、Erving Goffman(1963)“Stigma”〔石黒毅訳(2009)『スティグマの社会学 改訂版』せりか書房〕を参照。

33 藤田和子(2017)『認知症になってもだいじょうぶ!』徳間書店p134。

34 今回は詳しく論じないが、先進的な取り組みが一部自治体で進んでいる。例えば、先に少し言及した通り、神戸市は2019年度、(1)65歳以上の全市民を対象に専門診断を受けてもらう制度の創設、(2)認知症関係の相談を受け付ける窓口設置、(3)認知症の人が鉄道事故などを起こした際の費用を補償する保険制度の創設、(4)(3)とは別に賠償責任の有無にかかわらず、最大3,000万円の見舞金を支給する制度の創設、(5)(1)~(4)の財源として、市民税を400円引き上げ、(6)そのために条例を制定し、引き上げた市民税の使途を限定――といった施策を本格始動させている。

7――認知症大綱で社会が変わる可能性の考察~バリアフリー法との対比~

・認知症の人対応のための交通事業者向け接遇ガイドラインを作成・周知し、事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進する。

・一定の規模以上の公共交通事業者に対し、従来のハード対策に加えて、認知症の人を含む高齢者等に対する対応などの接遇・研修のあり方を含む計画の作成、取組状況の報告及び公表等の義務づけを実施する。

つまり、認知症の人が外出しやすい環境を整備するため、交通事業者の接遇ガイドラインを作成するとともに、認知症の人を含めた高齢者などへの接遇・研修の在り方について、交通事業者に計画作成を義務付けるとしている。

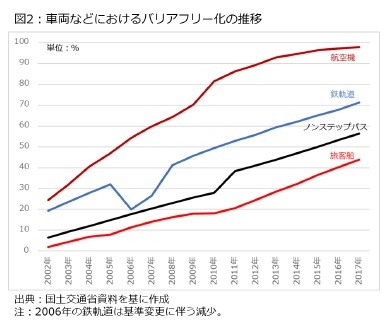

では、これが共生社会の実現に向けて、どんな影響を与えるだろうか。この点を考える上で、一つの参考となるのがバリアフリー新法との対比である。この法律では高齢者や障害者の移動を円滑にするため、一定規模以上の交通施設や建築物を対象に、エレベーターの設置などのバリアフリー化を義務付けており、鉄道や駅などのバリアフリー化が進んだ。図2は車両などにおけるバリアフリー化の推移を示したが、かなり進展した様子を理解できる。

では、これが共生社会の実現に向けて、どんな影響を与えるだろうか。この点を考える上で、一つの参考となるのがバリアフリー新法との対比である。この法律では高齢者や障害者の移動を円滑にするため、一定規模以上の交通施設や建築物を対象に、エレベーターの設置などのバリアフリー化を義務付けており、鉄道や駅などのバリアフリー化が進んだ。図2は車両などにおけるバリアフリー化の推移を示したが、かなり進展した様子を理解できる。もちろん、視覚障害者が駅ホームに転落する事故が起きるなど不便な施設が依然として残されているのは事実である。しかも図2はハード整備に限定した数字であり、接遇などソフト面との対応とは単純に比較できない面がある。

しかし、それでもバリアフリー化が進んだ結果、障害者が移動できる範囲は増えたことは間違いなく、ソフト面でも駅員など現場のスタッフの対応や意識が変わった。さらに、街の中や電車、バスなどで障害者を目にする機会が増えた結果、障害者以外の人、つまり健常者の意識も変容しつつあるのではないだろうか。

この点を踏まえると、認知症の人についても、交通事業者の接遇が変わることで、認知症の人が外出しやすい環境づくりに繋がり、「認知症の人=何も分からなくなる人」「認知症=恐ろしい病気」と考えがちな社会の偏見を払拭できる可能性がある。そうした偏見の払拭が認知症の人にとってのスティグマ解消にも貢献するだろう。

しかし、認知症の人の症状は個人差が大きく、同じ人でも状況によって異なる。いくらハードを整備したり、接遇のマニュアルを作ったりしたとしても、対応には限界がある。こうした問題を解消する際に重要となるのが、2016年4月に施行された障害者差別解消法に盛り込まれた「合理的配慮」(reasonable accommodation)の発想である。この点を次に述べることとする。

8――認知症大綱後の課題~障害者差別解消法との比較~

つまり、合理的配慮は個別性を重視する点に一つの特色があり、こうした考え方は認知症ケアでも役立つのではないだろうか。認知症の人の個別性や事情に配慮しつつ、認知症の人の社会参加機会を確保するよう、行政機関や民間企業などが柔軟に支援を提供する重要性である。

実際、与党が提出している認知症基本法案では、「日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者」の責務として、「サービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない」とする条文が盛り込まれている。

依然として障害者差別解消法の考え方が定着したとは言えない中で、認知症の人を対象とした合理的配慮の提供の義務化がどこまで可能か、現時点では議論の余地があるかもしれないが、少なくとも合理的配慮の考え方は認知症の人の社会参加機会を拡大させる上で重要となるだろう。

35 障害者差別解消法と合理的配慮については、2018年3月23日の拙稿レポート「『合理的配慮』はどこまで浸透したか」を参照。

9――おわりに

しかし、そのために国が取り組める施策は余り多いとは言えない。むしろ、民間企業や自治体の取り組みが重要であり、当事者団体や市民組織などと連携しつつ、現場での取り組みを地道に積み上げることが求められる。

(2019年08月13日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症大綱で何が変わるのか-予防重視の弊害、共生社会の実現に向けた課題を考え】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症大綱で何が変わるのか-予防重視の弊害、共生社会の実現に向けた課題を考えのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!