- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成

まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

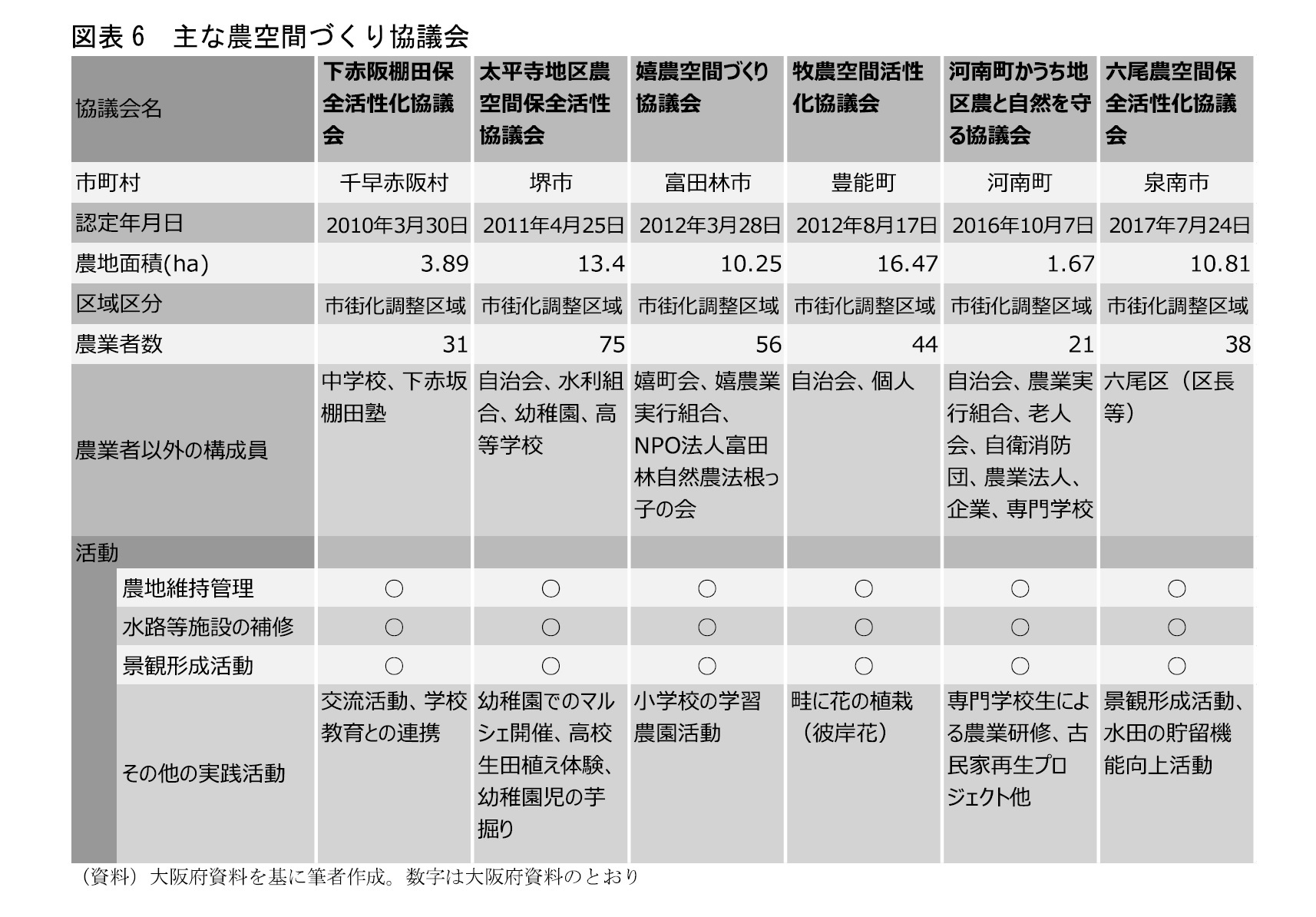

条例改正前に認定を受けた協議会は、改正後の農空間づくり協議会とみなされる。現在までに、10の市町村で12の協議会が設置され、様々な活動が行われている。

農空間は農家だけで守ることはできない。個々の農家だけではできないことも、地域全体で取り組めばできることがある。農空間づくりプランは、そのような取り組みを支援するものだ。その意味で、地域住民などを構成員にすることを協議会の認定要件にしており、農家以外に、自治会や学校、老人会、消防団などを構成員にしている協議会がある。

都市農業に対する地域住民の理解を深めるねらいもある。住宅地の近くにある農空間の維持には、農業に対する住民の理解が不可欠だ。そのため一般の住民も協議会に参画し、地域の皆で農空間を守っていくところに、農空間づくりプラン導入の意義がある。

プランづくりを府が支援するといっても、プランの内容は協議会のメンバーで検討し、作るようにしている。プランに基づく取り組みも、協議会メンバー同士が協力して行うことが前提だ。水路、農道の整備といった農普請も、土木業者に委託するのではなく、自分たちで行う協議会もある。

農村集落ではこれまで当たり前に行われてきた農家同士の協働による集落環境の保全活動に、地域の住民が加わることで、必然的に地域力を高めることにつながる。さらに、各協議会は、このような農業環境を整備する活動の他、児童や生徒の農体験や住民同士の交流機会を実践しており、農地がコミュニティの醸成に活かされている。(図表6)

3――農空間づくりプランの事例

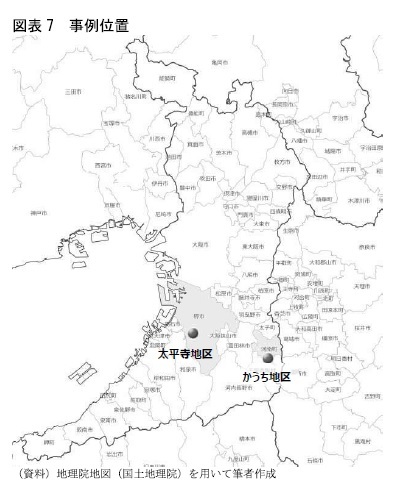

もう一つの、「太平寺地区農空間保全活性化協議会」は、将来的に後継者が営農しやすい環境を整えつつ、遊休農地を借りて耕作する新しい担い手との交流や、地域の子どもたちの農体験交流を通じて、地域ぐるみで農空間を保全しようとしている。

いずれも条例改正前からの取り組みであるが、改正後のプラン作りにおいて参考となる先行事例と言えよう。

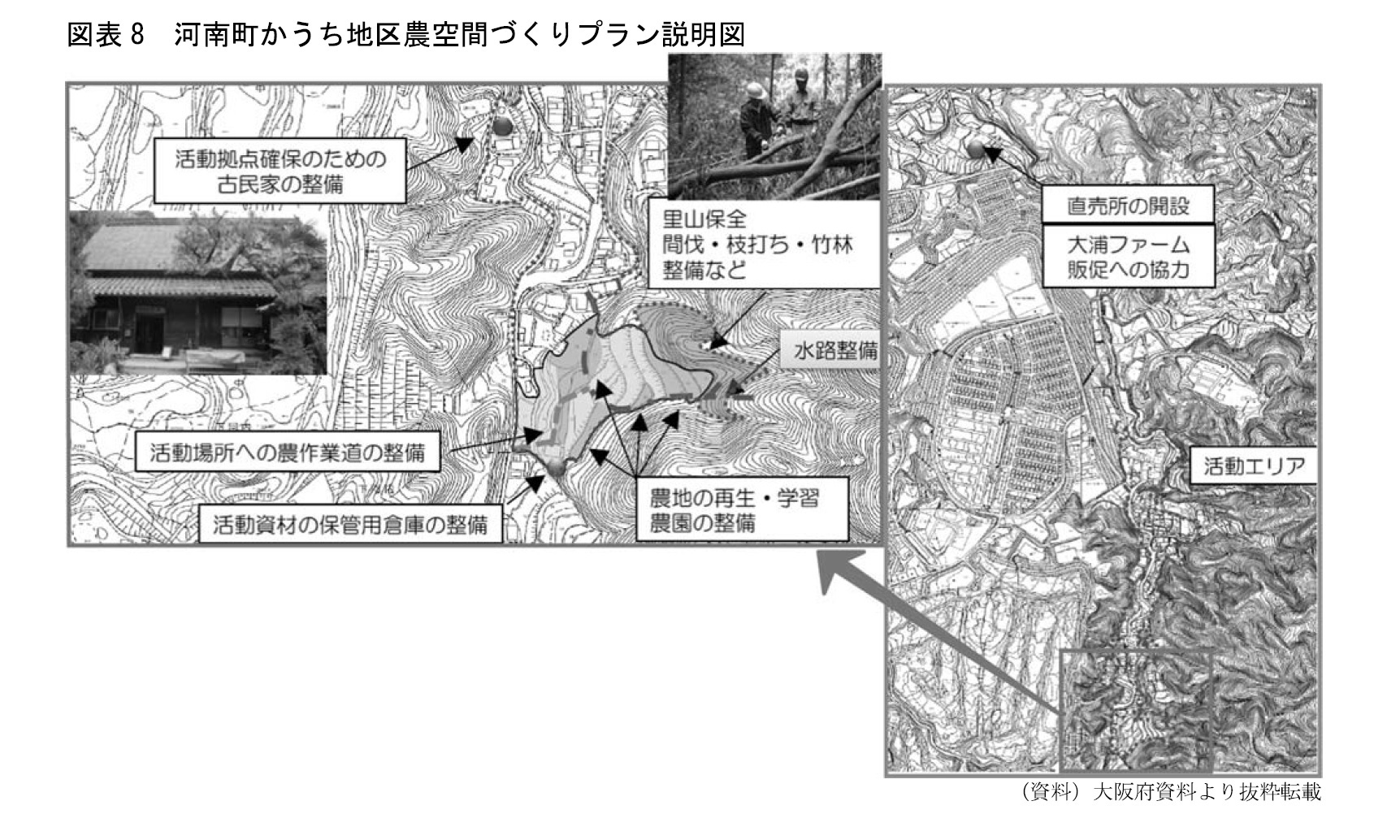

「河南町かうち地区農と自然を守る協議会」(南河内郡河南町)の事務局長、浅川賢二さんに話しを伺った。協議会の設立は2016年で、同年農空間づくり協議会の認定を受け、「河南町かうち地区農空間づくりプラン」を策定した。

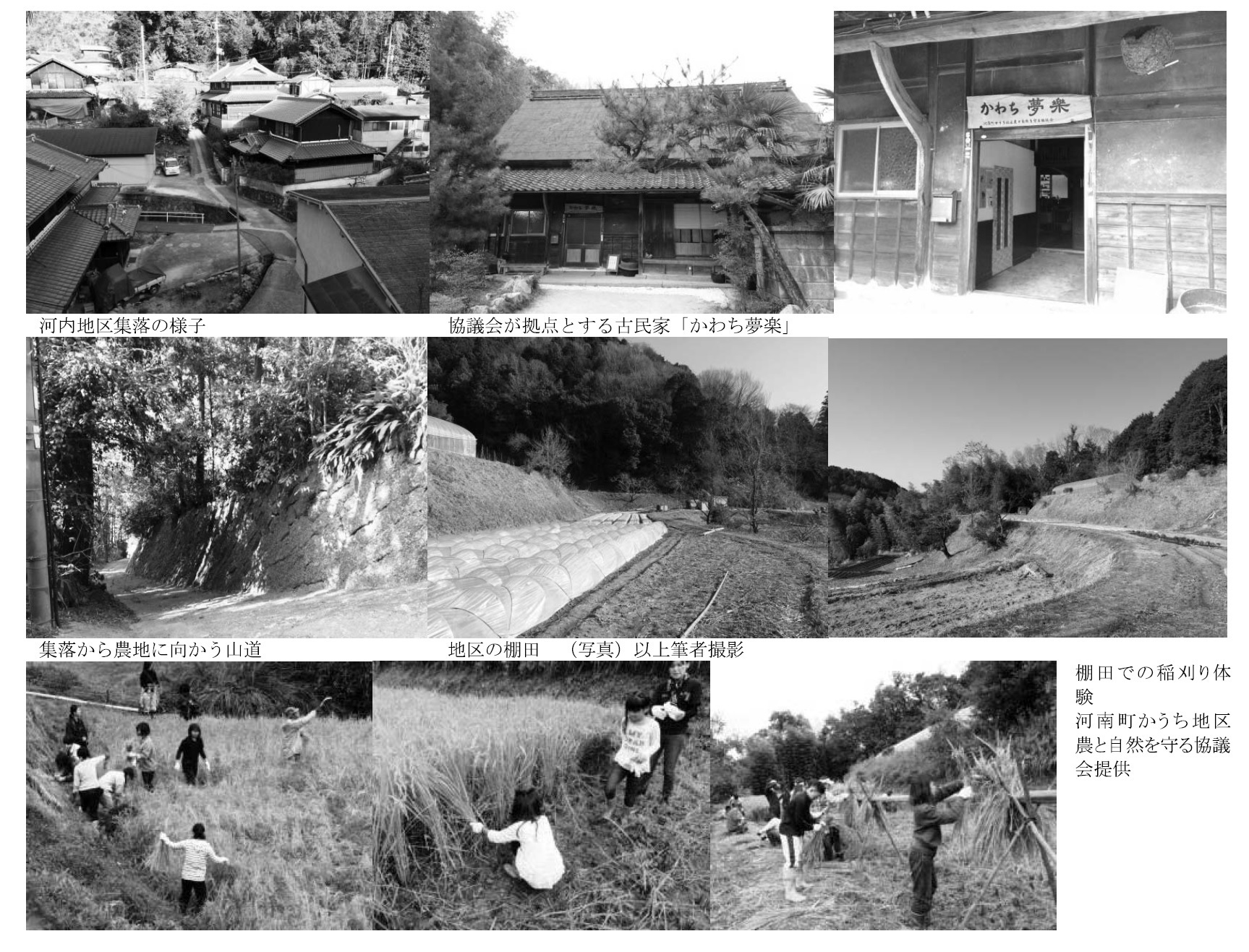

協議会を設立するきっかけとなったのは、前年に浅川さんが勤務する専門学校農業科の実習の場として、浅川さんの妻の実家が保有する農地を活用したことだった。かうち地区の農地は山あいにある棚田で、農耕機具を運び入れることが困難だ。高齢化が進行するにつれ、維持することが難しくなり、耕作放棄地が増えていく現状があった。そうしたことから、週3日、学生が実習を行うことで遊休農地を活用することを地区に提案したのだ。

また、農地にはトイレがなく、耕作以外の実習の場も必要だったことから、空き家となっていた麓の古民家を借りることにした。老朽化が進んだ古民家の再生も実習の一環として学生が手がけた。以降は、土間にあるかまどを使った料理の授業を毎週1回行うようになった。その古民家が現在の協議会の活動拠点となっている「かわち夢楽(むら)」だ。協議会代表は古民家の所有者である。

協議会には、地区の自治会、農業実行組合、老人会、消防団といった地元団体の他、地域の主要な企業と、実習を行う学校法人が参加している9。

9 2018年3月時点

浅川さんは、今後の事業展開として、様々なアイデアを実践しようとしている。その一つが「農泊」である。インバウンド旅行客の増加も見据えて、地区で宿泊しながら、農体験も含めて、この地区ならではの体験、交流機会を提供するものだ。そのため、農作業体験の場としてのさらなる遊休農地の活用、宿泊や交流機会の場としての空き家の活用、様々な体験機会を提供する団体との連携といった準備を進めている。

研修を行っていた専門学校は、2017年度いっぱいで農業科を廃止した。そのため協議会からも学校法人が外れた。浅川さんはこれを機に、その学校法人を退職し、協議会の事業に専念することにした。しかし、研修という機能は継続しようとしている。人材活用事業として就農希望者などが地区で無農薬栽培の技術を学ぶ場を用意して受け入れる。研修終了後は、事業の担い手として雇用し、空き家を活用して居住してもらうことも視野に入れている。こうした環境を整え、新たに大学や企業に働きかけて、研修の場としての活用を広げていきたい考えだ。

このように、かうち地区は地域の資源を活用し、新たなビジネスを創出しようとしている。そのために、協議会を母体にしつつ、ビジネスを手がける法人の設立を予定している。当然、地区住民の雇用も想定している。浅川さんがビジネス化にこだわるのは、地域の実情を冷静に分析しているからだ。

地区内の農家の多くは兼業か、専業でも年金暮らしで自家消費分のみ栽培しているかである。後継者がいなければ農地を維持していくことは困難だ。また、農耕機具を入れられない棚田での収穫は人手に頼らざるを得ない。ところが対価を支払っていては収益が出ない。農業生産を主体にしているだけでは地域経済は活性化しない。若者は流出し、耕作放棄地が増え、空き家が増加する。

一方で、地区の環境は魅力にあふれている。棚田、集落の景観、おいしい水と作物、多様な生き物が生息する自然。さらに大都市中心部に近いという立地条件。こうした資源を活用して、地域が自立できるビジネスにすることで、農地を守り、古民家を再生し、地域の担い手を得ていこうとしているのである。

(2019年07月18日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!