- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 教育×テクノロジー、EdTechを巡る議論

2019年06月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

インターネットやスマートフォン(スマホ)の普及等もあって、デジタル技術の活用が進んでいる。スマホ1つで調べ物や買い物が出来るようになり、ビジネスの場でもデジタル化が進みつつある。政府の成長戦略でもデジタル化が重要なキーワードになっている。

一方、デジタル化がなかなか進まない分野も存在する。公教育の現場がその1つではないだろうか。しかしながら、ここ数年でテクノロジー(Technology)を教育(Education)に活用していくEdTech(エドテック)に注目が集まっている。政府でも公教育への活用が議論されている状況だ。そこで本稿では、政府の検討状況や直面する課題等について整理していきたい。

一方、デジタル化がなかなか進まない分野も存在する。公教育の現場がその1つではないだろうか。しかしながら、ここ数年でテクノロジー(Technology)を教育(Education)に活用していくEdTech(エドテック)に注目が集まっている。政府でも公教育への活用が議論されている状況だ。そこで本稿では、政府の検討状況や直面する課題等について整理していきたい。

2――EdTechへの期待

EdTechは、教育(Education)とテクノロジー(Technology)からなる造語である。その意味するところは、「教育におけるAI、ビッグデータ等の様々な新しいテクノロジーを活用したあらゆる取り組み1」、「デジタルテクノロジーを活用した教育のイノベーション(AIやVR2といった先端技術に限らず、アプリやソフトウェアのような既に広く普及したデジタル技術の活用も含まれる。また、公教育に限らず、企業の教育研修や学習塾等も含まれる。)3」とされる。

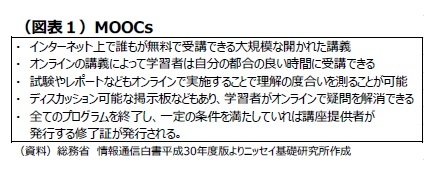

EdTechの事例の1つに、MOOCs4がある(図表1)。インターネットで誰もが受講できる大規模で開かれた講義のことを指す。以下のモンゴルの少年のエピソード5が有名だ。当時15歳であった少年がマサチューセッツ工科大学(MIT)の配信する講座を受講し満点の成績を取得した。彼には米国の大学への進学希望があったが、経済的な理由で難しいと考えていた。しかし、講座の修了証を得た後にMIT関係者からMITの受験を強く勧められ、その後に学費免除で進学を果たしたと言うサクセスストーリーだ。MOOCsのようにテクノロジーをうまく活用できれば、地理的制約や家庭環境の格差等を乗り越え、多くの人に質の高い教育を受けられる機会を提供することが可能になるかもしれない。テクノロジーが進歩し、デジタル技術が普及しつつある現在、その恩恵は教育にも及ぶだろう。

EdTechの事例の1つに、MOOCs4がある(図表1)。インターネットで誰もが受講できる大規模で開かれた講義のことを指す。以下のモンゴルの少年のエピソード5が有名だ。当時15歳であった少年がマサチューセッツ工科大学(MIT)の配信する講座を受講し満点の成績を取得した。彼には米国の大学への進学希望があったが、経済的な理由で難しいと考えていた。しかし、講座の修了証を得た後にMIT関係者からMITの受験を強く勧められ、その後に学費免除で進学を果たしたと言うサクセスストーリーだ。MOOCsのようにテクノロジーをうまく活用できれば、地理的制約や家庭環境の格差等を乗り越え、多くの人に質の高い教育を受けられる機会を提供することが可能になるかもしれない。テクノロジーが進歩し、デジタル技術が普及しつつある現在、その恩恵は教育にも及ぶだろう。学習者一人ひとりに「個別最適化」された教育の実現にも期待がある。例えば、学校の授業で生徒児童全員がタブレット端末を使用する。その端末上のデジタル教材で教科・単元を学習し、演習問題を解く。それぞれの能力、理解度等に応じて、出題される演習問題等が変化していく(個別最適化される)。授業後に出される宿題の内容もそれぞれ違う。日々の授業や宿題の理解度や進捗状況がデータ(スタディ・ログ)として蓄積され、児童生徒それぞれの状況が「見える化」され、詳細に把握できるようになるとともに、データがAIで解析され更なる最適化に活かされる、といった具合だ。

また、STEMもしくはSTEAM教育に活用する期待もある。STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の頭文字をとった言葉である。科学技術等の振興を通じた国家の競争力維持・強化という視点から、世界的にも注目が集まっている。2011年には、米国のオバマ前大統領が一般教書演説でSTEM教育を優先課題と位置付けたことも話題になった。最近では、Art(芸術)も加えたSTEAM教育も提唱されている。単なる理数系教科の強化というだけでなく、試行錯誤してやり抜く力、創造性等の非認知能力も兼ね備えた人材を育てようと言う考え方だ。EdTechによって、プログラミング学習の教材はもとより、社会課題や先端研究に触れる文理横断・教科横断の探求的プログラムを提供することも期待されている。例えば、観光振興や渋滞問題等の地域課題を解決するようなアプリをプログラミングで作成する、IoTデバイスの活用やプログラミング等を通じてスマート農業を実践する、といった探求型プロジェクトが考えられる。

日本においても、民間教育サービスを中心にEdTechが登場しつつある。一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会は、無料で学べるオンライン講座「JMOOC」を提供している。株式会社リクルートマーケティングパートナーズは、「スタディサプリ」というサービスでオンライン講義を提供する。同社ウェブサイト6によれば、月額980円からの料金設定で5教科18科目が学べて、4万本以上の講義動画が見放題とのことだ。スタートアップ企業のatama plus株式会社は、AIを活用したデジタル教材「atama+」を開発、学習塾に提供している。同社のウェブサイト7によれば、データ解析により学習者の躓きの原因(過去の単元の理解不足)を特定し、過去の単元にさかのぼって、何をどの順番でどのくらいの量をやればよいか一人ひとりにナビゲートするという。同社は2017年4月の設立ながら、既にベンチャー・キャピタル等から約20億円を資金調達する等、注目の高さがうかがえる。学習参考書や教材等を手掛ける旺文社は、EdTech関連スタートアップ等に投資をするコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を立ち上げた。新しい成長分野としても注目が集まっている状況だ。

1 文部科学省 Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会 新たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省内タスクフォース 「Society 5.0 に向けた人材育成~ 社会が変わる、学びが変わる ~」よりhttp://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf

2 Virtual reality(バーチャル・リアリティ)

3 経済産業省 第1回「未来の教室」とEdTech研究会 佐藤昌宏委員(デジタルハリウッド大学大学院 教授)提出資料より https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/pdf/001_11_00.pdf

4 Massive Open Online Courses(大規模公開オンライン講座)

5 情報通信白書平成26年度版に同エピソードが紹介されている。

6 https://www.recruit-mp.co.jp/service/sapuri.html

7 https://www.atama.plus/#service

3――日本政府の取り組み

教育を変革する可能性を持つEdTechへの取り組みは、米国や中国等が先行しているとの指摘もある。米国や中国がテクノロジー覇権を争い、世界中でイノベーション競争が巻き起こる中、日本の科学技術や高度専門人材育成の先行きを悲観する声もあり、公教育の変革にかかる期待も高まっている。そのような背景もあって、日本政府でも議論が進んでいる状況だ。

学校教育を所管する文部科学省では、2017年11月から有識者懇談会8と省内のタスクフォースを設置し、政府の成長戦略で実現を目指している超スマート社会Society5.09における人材像、学びのあり方、教育政策の方向性等について議論を進めてきた。その内容を受けて、2018年6月には「Society 5.0 に向けた人材育成~社会が変わる、学びが変わる~」と題したペーパーが取りまとめられた。そこでは、公正に最適化された学びの実現、基盤的な学力や情報活用能力の習得、大学等における文理分断からの脱却という大きな3つの方向性が打ち出された。そして、今後実施すべき短期的・中期的施策であるリーディング・プロジェクトとして、「スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用」、「EdTechとビッグデータを活用した教育の質の向上、学校環境の整備充実」等を掲げた。2018年11月には、「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて~柴山・学びの革新プラン~」が取りまとめられた。そこでは、遠隔教育の推進による先進的な教育の実現、先端技術の導入による教師の授業支援、先端技術の活用のための環境整備の3点が政策の柱として掲げられ、先端技術を活用して全ての児童生徒に対して質の高い教育を実現することを目指す旨を示した。この柴山・学びの核心プランを踏まえる形で、2019年3月には、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(中間まとめ)」が公表され(図表2)、今後その最終的な取りまとめが公表されることになっている。

学校教育を所管する文部科学省では、2017年11月から有識者懇談会8と省内のタスクフォースを設置し、政府の成長戦略で実現を目指している超スマート社会Society5.09における人材像、学びのあり方、教育政策の方向性等について議論を進めてきた。その内容を受けて、2018年6月には「Society 5.0 に向けた人材育成~社会が変わる、学びが変わる~」と題したペーパーが取りまとめられた。そこでは、公正に最適化された学びの実現、基盤的な学力や情報活用能力の習得、大学等における文理分断からの脱却という大きな3つの方向性が打ち出された。そして、今後実施すべき短期的・中期的施策であるリーディング・プロジェクトとして、「スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用」、「EdTechとビッグデータを活用した教育の質の向上、学校環境の整備充実」等を掲げた。2018年11月には、「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて~柴山・学びの革新プラン~」が取りまとめられた。そこでは、遠隔教育の推進による先進的な教育の実現、先端技術の導入による教師の授業支援、先端技術の活用のための環境整備の3点が政策の柱として掲げられ、先端技術を活用して全ての児童生徒に対して質の高い教育を実現することを目指す旨を示した。この柴山・学びの核心プランを踏まえる形で、2019年3月には、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(中間まとめ)」が公表され(図表2)、今後その最終的な取りまとめが公表されることになっている。

一方、民間の教育事業者を所管し、産業競争力の強化にも取り組む経済産業省でも議論が進んでいる。2018年1月に、「『未来の教室』とEdTech研究会」が立ち上げられた。同研究会において、日本の学校教育や企業研修等の目指すべき姿、それに必要なEdTechの開発や導入に向けた課題・対策等について検討するとともに、公教育や保育、民間教育等関係者等も交えたワークショップ形式の議論も実施した。2018年6月に公表された第1次提言10では、超高齢社会に突入し抜本的な社会システム転換の必要に迫られている中で、現在の教育のあり方を変革する必要性に言及している。EdTechの活用による「学習の個別最適化」等を通じて「学びの生産性」を高め、「創造的な課題発見・解決力」を育むような教育の未来像を提示した(図表3)。その後、提言で打ち出されたコンセプトを具体的に開発・実証するための実証事業を進めており、EdTechを活用した個別最適化学習コンテンツの活用等の実証プログラムが進められている。また、同研究会は第2次提言に向けて更なる議論を進めている。

8 Society5.0に向けた人材育成に係る大臣懇談会

9 狩猟社会(1.0)、農耕社会(2.0)、工業社会(3.0)、情報社会(4.0)に続く新しい社会のモデル。AIやIoT、ビッグデータ等の先端技術を活用した、経済発展と少子高齢化等の社会課題解決を両立するものとして提唱された。2016年1月に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において提唱されて以降、その実現に向けた取り組みが政府の成長戦略の中核に位置付けられている。

10 経済産業省「『未来の教室』と EdTech 研究会」第1次提言 https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180625003/20180625003-1.pdf

11 教育現場におけるクラウド活用の推進に関する有識者会合

(2019年06月18日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

中村 洋介

中村 洋介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/10/01 | 岸田新政権によるスタートアップ支援への期待 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/07/06 | スタートアップとの連携、問われる本気度 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/03/15 | 関西のスタートアップ・エコシステム構築への期待 | 中村 洋介 | 基礎研レポート |

| 2020/07/16 | 「情報銀行」は日本の挽回策となるのか | 中村 洋介 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【教育×テクノロジー、EdTechを巡る議論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

教育×テクノロジー、EdTechを巡る議論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!