- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由

ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

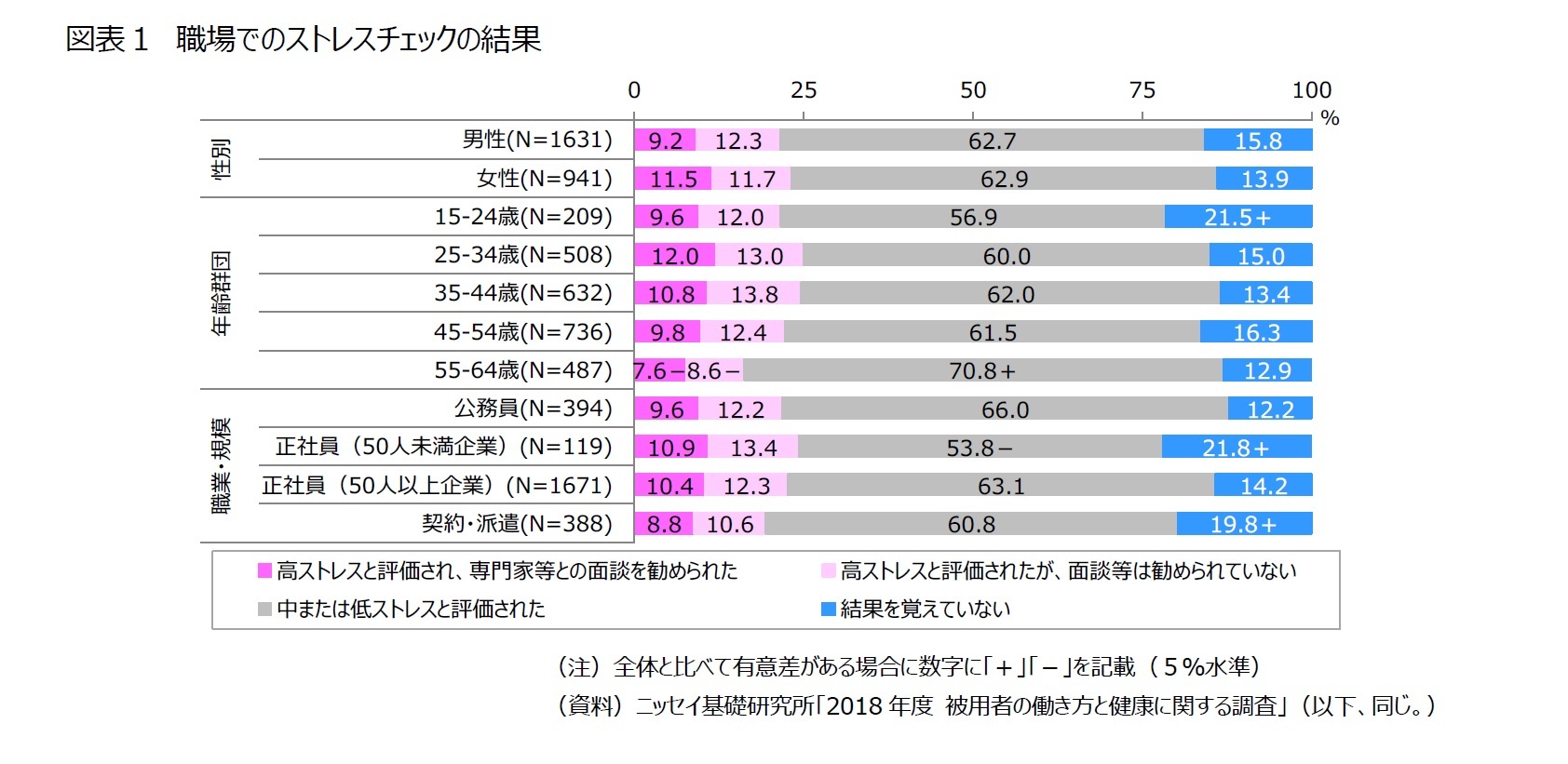

1――高ストレスで面談等を勧められた割合は1割。女性、25~44歳、正社員で高い。

性、年齢、職業・企業規模別で見ると、「高ストレスと評価され、専門家等との面談を勧められた」割合は8~12%と大きな差ではないものの、男性より女性が、24歳以下や55歳以上よりも25~54歳が、規模によらず民間企業正社員が、それぞれ高い傾向があった。若年、50人未満企業の正社員、契約社員または派遣社員では、結果を覚えていない割合が高かった。

4 ストレスチェック実施者は、高ストレスである従業員に対して面談指導の申し出を推奨することになっている。したがって、「高ストレスと評価されたが、面談等は勧められていない」と回答した12.1%が、面談指導の水準を満たすほどの高ストレスではなかったのか、高ストレスだったが実施者が面談等を勧めなかったのか、面談等を勧められたことを認識ひていないのかは不明である。

5(公社)全国労働衛生団体連合会が「平成29年 全衛連ストレスチェックサービス実施結果報告書」で、実際に職場で実施されたおよそ159万人分のチェック結果を分析したところ、高ストレスと判定された者は13.4%で、今回の調査とほぼ同水準だった。

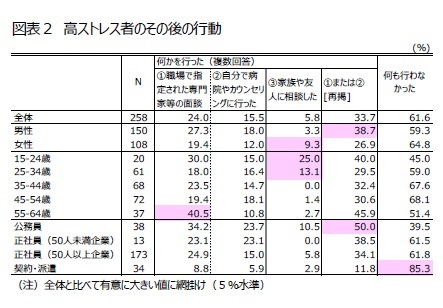

2――高ストレスと言われても、「何もしなかった」が6割。

今回の調査で「高ストレスと評価され、専門家等との面談を勧められた」と回答した人(258人)が、結果を受けて何か行ったかを尋ねたところ、「何も行わなかった」が最も多く、全体の61.6%を占めた。残りの38.4%は、複数回答で「職場で指定された専門家等と面談を行った」が24.0%、「自分で病院やカウンセリングに行った」が15.5%だった(このいずれかを行ったのは33.7%)。

3――「対人関係」「働きがい」「活気」「イライラ感」「疲労感」「同僚からのサポート」でストレスが強いと「何も行わない」可能性

今回の調査での回答結果は、職場でストレスチェックを受けた時点のものとは異なるが、仕事に対する考え方や職場環境、ストレスの状況について、職場でのチェック時と同様の状況が表れていると想定して、今回のストレスチェックで、3つの領域のそれぞれの因子について、ストレスが特に高い人8を選び、その後の行動の違いを見た(図表4)。

その結果、高ストレス者全体と比べると、3つの領域のいずれか1つの因子でも特に高い人で、「職場で指定された専門家等と面談を行った」が全体と比べて低く、「何も行わなかった」が高い傾向があった。中でも、「職場での対人関係」「働きがい」「活気」「イライラ感」「疲労感」「同僚からのサポート」でストレスを抱えている人は、「何も行わなかった」が特に高かった。逆に、特にストレスが高い因子がなければ、全体で高ストレスであっても、「職場で指定された専門家等と面談を行った」割合が高いと考えられる。

一方、「身体愁訴」がある場合は、「職場で指定された専門家等と面談を行った」割合は低いものの、自分で病院やカウンセリングに行く等して「何も行わなかった」割合は低かった。また、「仕事の適正度」でストレスを抱えている人は「家族や友人に相談した」が高かった。

「仕事のコントロール度」「同僚からのサポート」でストレスを抱えている人では、何も行わなかった理由として、職場や上司・同僚に知られたくなかったと回答した割合が、「心理的な仕事の負担感(量)」「自覚的な身体的負担度」「活気」でストレスを抱えている人では、時間がなかったと回答した割合が、それぞれ高かった。

7 詳細は、厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」等を参照のこと。

8 厚生労働省の素点換算表に基づいて各因子を4~5段階に分類し、最もストレスの高いグループに属している人を「特にストレスが高い」人とした。

4――ストレスをためすぎる危険性を周知し、早めの対応が求められる

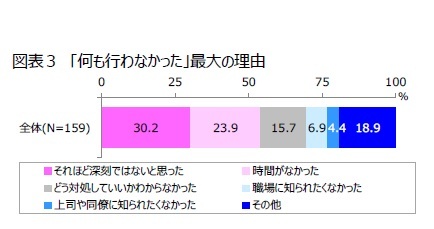

しかし、今回の結果から、高ストレスで面談等を勧められたうち、6割が「それほど深刻ではないと思った」「時間がなかった」等の理由で何も行っていなかった。高ストレス者が多い25~54歳で、職場で指定された専門家との面談、または、自分で病院やカウンセリングに行った等の対応をとった割合は低かった。身体愁訴が強いと、何かしら行動を起こす割合が他と比べて高かったが、それ以外の因子が高くても、身体愁訴が強くなるまで、自分では認識しにくい可能性がある。まずは、高ストレスと判定された時点で、各従業員が、他と比べてストレスがたまっている状態であることや、ストレスをためすぎる危険性を認識できるような十分な説明をすることが大切である。

ただし、高ストレスであることを認識しても、職場や同僚等に知られたくない、どうせ何も変わらないといった理由で何も行わない人もいる。職場に知らせずに仕事の負担を軽減することはできないため、ストレスが高すぎる状態の従業員に対して、どういったサポートを受けることが可能かを具体的に示し、従業員が相談しやすい職場を作ることが必要だろう。特にストレスが高い因子がなければ、判定で高ストレスであっても、「職場で指定された専門家等と面談を行った」割合が高い可能性がある。早期の対応が重要ということだろう。

(2019年05月09日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!