- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 働き方改革、今後の課題-時短労働による生産性向上の限界<産業別>

働き方改革、今後の課題-時短労働による生産性向上の限界<産業別>

総合政策研究部 准主任研究員 鈴木 智也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――新時代の働き方へ

同法施行により、これまで事実上青天井となってきた残業時間2には罰則付きの上限規制が導入され、労働者の申請に任されてきた有給休暇の取得には使用者の義務が課されるようになった。また、労働時間の客観的な把握に関しては、労働基準法ではなく労働安全衛生法の改正によって定められ、労働者の健康面がより重視されるようになっている。他にも、勤務間インターバルの確保が企業の努力義務となるなど、労働者の労働時間は全体として減少していくことがほぼ確実と見られる。

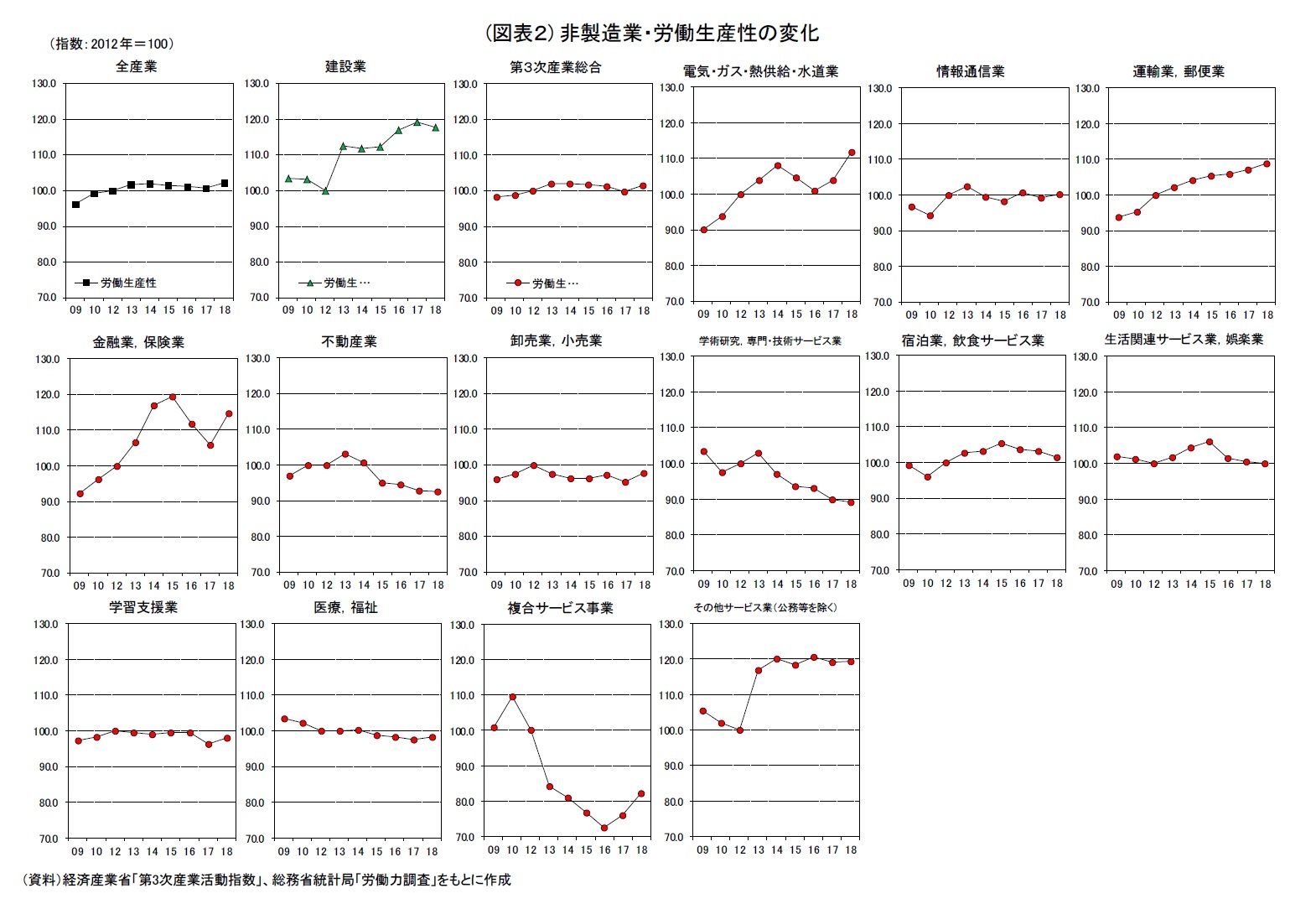

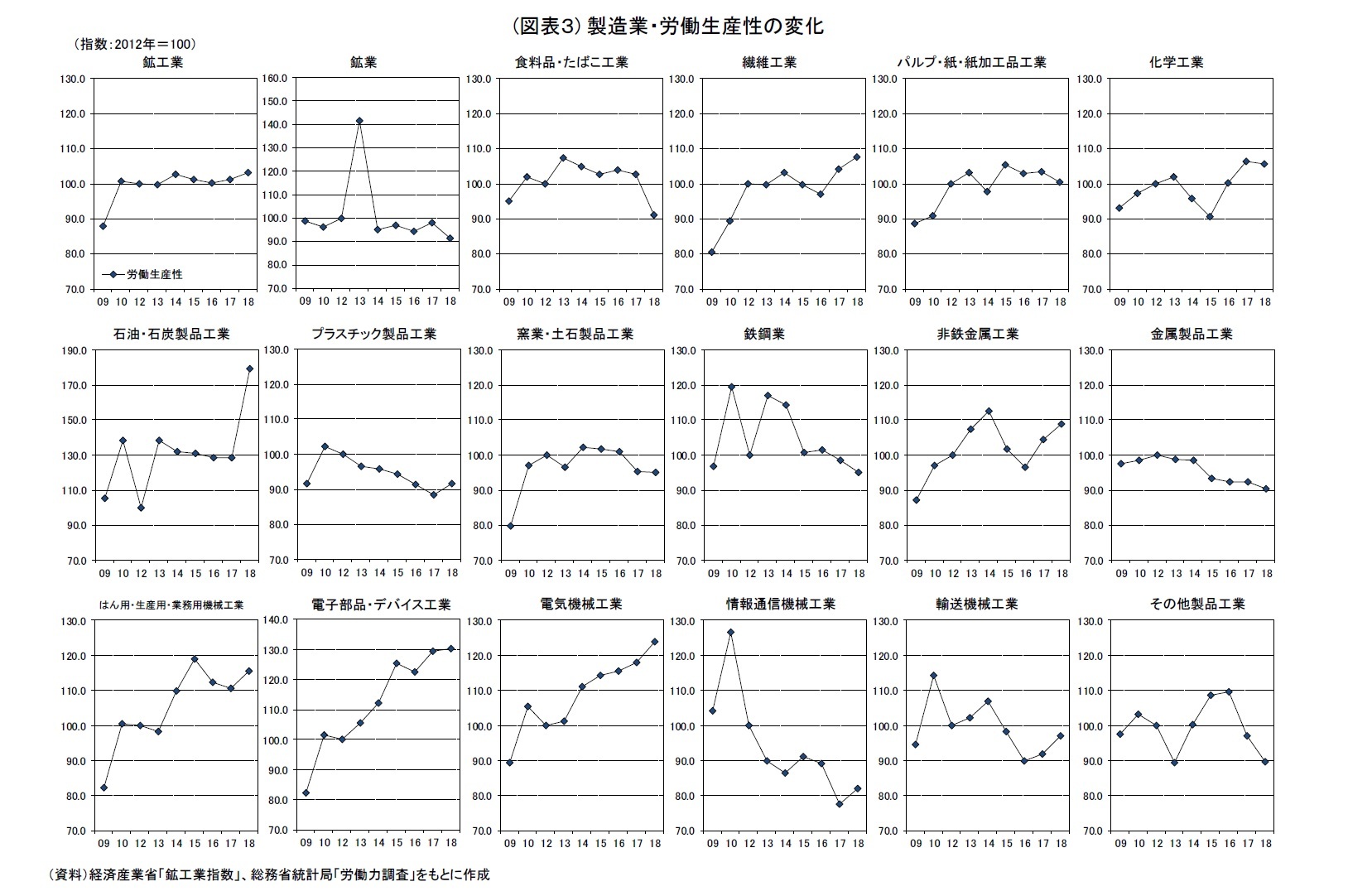

一方、労働時間の減少は、労働投入の減少につながるため生産活動を抑制する。現行の業務形態を維持したままでは企業が業績を保つことは難しく、新たな仕組みの構築が求められる。本稿では、産業別の労働生産性の変化から、働き方改革をどのように捉えていくべきか確認する。

1 雇用対策法、労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、じん肺法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、労働契約法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律。

2 法定外労働時間と呼ばれる残業時間は、労使間協議のうえで特別条項付きの協定を結べば事実上無制限に認められてきた。

2――働き方改革の本質とは

近年話題に上ることの多い生産性は、労働や資本といった生産要素の投入に対する産出物(または付加価値)の割合として捉えられる。一般的には「生産性=産出(アウトプット)/投入(インプット)」の式で求められる指標だ。生産性の意味するところは、算出式の分母に生産要素のどれを採用するかで変わる。分母を労働投入としたものは労働生産性、資本量としたものは資本生産性、中間投入を含む全ての生産要素を採用したものは全要素生産性と呼ばれている。中でも、実務担当者がよく用いるのが労働生産性だ。

労働生産性は分母をマンパワー、すなわち「労働者数×労働時間数」として、労働時間単位あたりの生産量を測定した指標である。働き方改革は、労働投入に直接的な変化を及ぼす政策であるため、労働生産性から見ることには一定の意味がある。ここでは、経済産業省の経済解析室が用いた手法を参考として、各種指標から産業別の労働生産性を簡易的に算出してその変化を計測する。

なお、「鉱業」「石油・石炭製品工業」では一部で極端な変化が見られる。これは、雇用者規模の小ささに対して統計単位(万人)が大きいことで生じた統計上の変動である。また、今回基礎データとして用いた「労働力調査」も標本抽出による推計値であり、労働生産性の変化を見る際は、ある程度均して見ることが必要である。

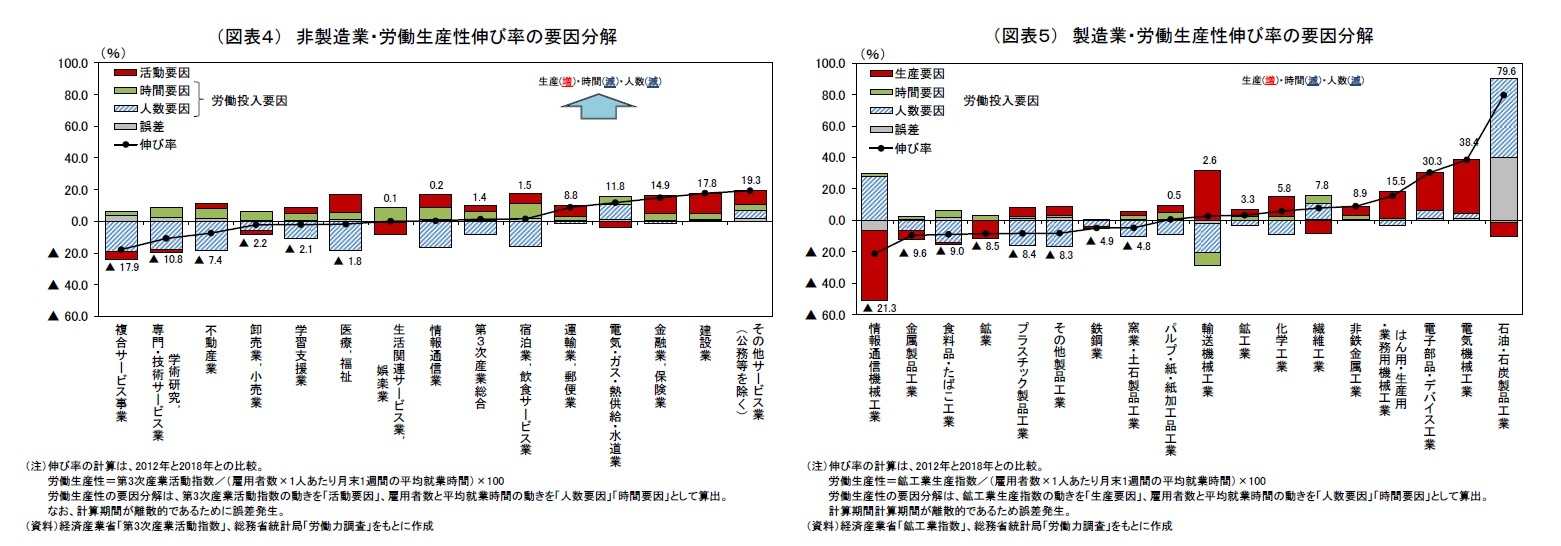

全体的な特徴としては、時間要因が労働生産性の押し上げに寄与する一方、人数要因は労働生産性の押し下げに寄与している。これは、平均就業時間が減少する中で雇用者数が増加してきたことを意味しており、企業が労働時間の減少を人員の増加で補ってきたことを示唆している。このことは、この間に進んだ労働市場改革の方向性にも符合する面がある。政府は少子高齢化の深刻化を見据えて女性や高齢者の活躍推進に取り組んできたが、これには時短労働や在宅ワークといった柔軟な働き方を可能とする環境の整備が必要となり、景気回復による人手不足はその取組みを後押ししてきたと見られる。また、その効果は女性や高齢者の主要な受け皿となる非正規職員だけでなく、フルタイムで働く一般労働者にも及び、長時間労働の是正や待遇改善につながってきたことも考えられる。実際、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は、2012年時点で35.2%あったものが2018年には37.8%と+2.6%上昇し3、総労働時間はパートタイム労働者で▲7.2%、一般労働者で▲1.0%と減少している4。なお、この特徴は製造業よりも非製造業、労働生産性の高い産業よりも低い産業で顕著である。これは、雇用吸収力の高い非製造業を中心に新たな労働力が流入したことや、労働生産性の低い産業ほど労働時間の減少を人員の増加で補ってきたことなどが影響していると考えられる。

3 労働力調査(基本集計)

4 毎月勤労統計(再集計値)

冒頭でも触れているように働き方改革は、労働時間を減少させる政策である。仮に、労働時間の減少が人員の増加で補われるだけであれば、それぞれの効果が相殺されるだけであり、労働生産性の向上にはつながらない。足元では、有効求人倍率が1.6倍を越えて45年ぶりの高水準となり、日銀短観の雇用人員判断DIは▲35%ptとなるなど企業の人手不足感は高まっている。また、将来に目を向ければ、少子高齢化で生産年齢人口の減少が見込まれており、労働時間の減少を人員の増加で補うことには限界も感じられる。働き方改革がこのまま生産面の改善につながらなければ、日本経済は縮小均衡に陥るか、生産活動を維持するために改革に逆行して労働時間を増やすしかなくなる。そしてこの限界は、相対的に雇用確保の難しい中小企業で早く顕在化する可能性が高いうえ、労働時間の減少は大企業から中小企業への残業時間の付け替えといった問題につながることも考えられる。中小企業庁のアンケート調査7によれば、「取引先の大企業の時短対応のため、丸投げが増えた」「取引先の大企業が残業を減らすために、下請の納期が厳しくなっている」といった声も既に出始めているようだ。

働き方改革による労働者のワークライフバランスの改善には大きな意味がある。しかし、将来を見据えれば、働き方改革を生産面での改善につなげられるか、といった視点が今後重要性を増すことになるだろう。

7 中小企業庁「長時間労働に繋がる商慣行に関するWEB調査」(2019年3月)

3――生産性を改善する取組み

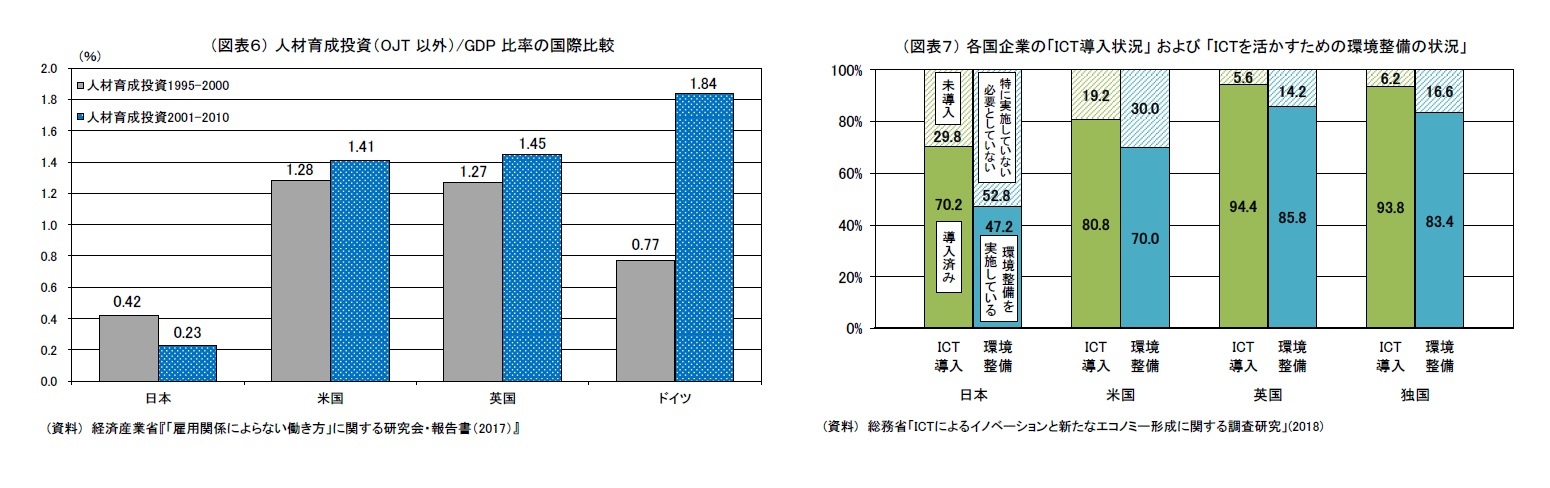

具体的な手段を企業レベルで考えた場合には、組織改革、人材育成、IT技術の導入などが候補となり得る。組織改革は、意思決定権限の下位層への委譲、合理的でない社内ルールの見直し、無駄な稟議や会議の削減など、組織効率を改善するための取組みである。組織の内部構造や運営方法を社外の変化に合わせて変えることは、企業の持続的な成長に欠かせない取組みである。人材育成については、日本が不得手とする領域でもある。図表6は、人材育成投資の水準を国際比較したものであるが、日本の水準は欧米緒国と比べて明らかに見劣りする。これには、日本の強みであるOJTが含まれていないとの反論もあるかもしれないが、OJTは既存の業務を効率化するための技能を身につけることには適していても、新たな技術を学び、業務を更新していくことには向いていない。また、業務外の教育訓練であるOFF-JTは、生産性への貢献が製造業よりも非製造業で大きいとの研究結果もある8。相対的に労働力の資本による代替が難しいとされる非製造業では、特に重要な視点となるだろう。IT技術の導入については、必要性が認識されてはいるものの、まだ十分ではない。ICTは単なる情報技術に留まらない情報や知識の伝達・共有を含む広義の概念であるが、その導入や環境整備における日本の現状は国際的に見ても低位である(図表7)。働き方改革で注目されるテレワークや人材・設備の稼働率を上げる需要変動予測の導入など、新たな働き方を実践するためにも、ICT、AI、ロボティクスといったハード面の整備は欠かせない。いずれもコスト先行であるため、企業規模の小さなところほど整備が進まない状況ではあるが、将来に対する先行投資として積極的に検討されることを期待したい。

8 経済産業研究所「企業の教育訓練投資と生産性」

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年04月22日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1790

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/01/09 | 揺れ動いた原子力政策-国民意識から薄れていた「E」の復活 | 鈴木 智也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年07月11日

トランプ関税の日本経済への波及経路-実質GDPよりも実質GDIの悪化に注意 -

2025年07月10日

企業物価指数2025年6月~ガソリン補助金の影響などで、国内企業物価は前年比3%を割り込む~ -

2025年07月10日

ドイツの生命保険監督を巡る動向(2)-BaFinの2024年Annual ReportやGDVの公表資料からの抜粋報告(生命保険会社等の監督及び業績等の状況)- -

2025年07月09日

バランスシート調整の日中比較(後編)-不良債権処理で後手に回った日本と先手を打ってきた中国 -

2025年07月09日

貸出・マネタリー統計(25年6月)~銀行貸出の伸びが回復、マネタリーベースは前年割れが定着

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働き方改革、今後の課題-時短労働による生産性向上の限界<産業別>】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働き方改革、今後の課題-時短労働による生産性向上の限界<産業別>のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!