- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 2019・2020年度経済見通し

2019年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―2018年の日本経済は一進一退

2018年10-12月期の実質GDPは、前期比0.5%(前期比年率1.9%)と2四半期ぶりのプラス成長となった。自然災害の影響で7-9月期に減少した民間消費、設備投資が揃って高い伸びとなったことがプラス成長の主因である。一方、外需寄与度は前期比▲0.3%と3四半期連続のマイナスとなった。輸出は前期比1.0%と2四半期ぶりに増加したが、自然災害に伴う供給制約の影響で前期比▲1.4%の落ち込みとなった7-9月期の後としては低い伸びにとどまる一方、輸入が前期比2.7%の高い伸びとなったためである。

2018年10-12月期は前期比年率1%程度とされる潜在成長率を上回る成長となったが、自然災害の影響で前期比年率▲2.4%の大幅マイナス成長となった7-9月期の落ち込みを取り戻すには至らなかった。景気は基調として弱い動きとなっている。

2018年の実質GDPは0.8%と7年連続のプラス成長となったが、2017年の1.9%からは大きく減速した。四半期ベースではマイナス成長とプラス成長を繰り返しており、日本経済は2018年を通して一進一退の推移が続いた。

2018年10-12月期は前期比年率1%程度とされる潜在成長率を上回る成長となったが、自然災害の影響で前期比年率▲2.4%の大幅マイナス成長となった7-9月期の落ち込みを取り戻すには至らなかった。景気は基調として弱い動きとなっている。

2018年の実質GDPは0.8%と7年連続のプラス成長となったが、2017年の1.9%からは大きく減速した。四半期ベースではマイナス成長とプラス成長を繰り返しており、日本経済は2018年を通して一進一退の推移が続いた。

2―停滞色を強める輸出

製造業PMI(IHS Markitの購買担当者指数)は2017年12月の54.4をピークに低下を続け、2019年2月には50.6となった。地域別には、米国が高水準を維持しているが、ユーロ圏、中国をはじめとした新興国の低下が顕著となっている。また、日本の輸出数量に対して先行性のあるOECD景気先行指数も2017年末頃をピークに緩やかな低下傾向が続いている。輸出を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、輸出の失速を起点として景気が後退局面入りするリスクは高まっている。

3―世帯属性で異なる増税対策の効果

2019年10月には消費税率が8%から10%へと引き上げられるが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、キャッシュレス決済時のポイント還元など多岐にわたる増税対策が予定されているため、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。

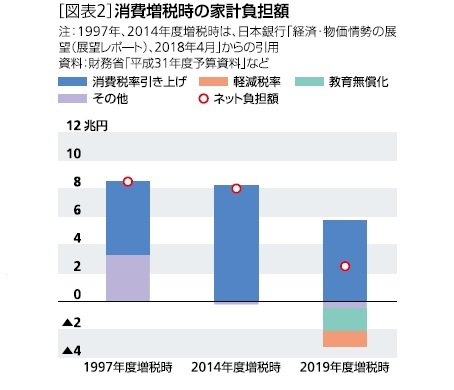

手厚い増税対策により、消費税率引き上げ時の家計負担額は1997年度、2014年度を大きく下回ることが見込まれる。日本銀行の試算によれば、1997年度の増税時には同時に所得減税の打ち切りや医療費の自己負担増が実施されたため、家計のネット負担額は8.5兆円と消費税率引き上げ分(5.2兆円)を上回るものとなった[図表2]。

手厚い増税対策により、消費税率引き上げ時の家計負担額は1997年度、2014年度を大きく下回ることが見込まれる。日本銀行の試算によれば、1997年度の増税時には同時に所得減税の打ち切りや医療費の自己負担増が実施されたため、家計のネット負担額は8.5兆円と消費税率引き上げ分(5.2兆円)を上回るものとなった[図表2]。

また、2014年度は各種給付措置、住宅ローン減税などが実施されたものの、年金保険料率の引き上げなどの負担増があったため、家計のネット負担額は8.0兆円と消費税率引き上げ分(8.2兆円)と同程度の大きさとなった。

これに対して、2019年度に予定されている消費税率引き上げ時には軽減税率の導入、教育無償化、キャッシュレス決済時のポイント還元、プレミアム商品券、年金生活者支援給付金などによって負担が大きく軽減される。当研究所の試算によれば、家計のネット負担額は2.5兆円(2020年度の対2018年度増加額)と消費税率引き上げによる負担増(5.7兆円)を大きく下回る。

ただし、世帯属性によって増税対策の影響が大きく異なることには注意が必要だ。ここで、「家計調査(総務省統計局)」を用いて、消費税率引き上げ、軽減税率、教育無償化(幼児教育+高等教育)の影響を試算すると、年齢階級別、年間収入別に大きな格差が生じることが確認された。

平均的な世帯では消費税率引き上げ(8%→10%)に伴う負担額が年間5.6万円、軽減税率による軽減額が▲1.4万円、教育無償化による軽減額が▲2.4万円、ネット負担額が1.7万円(可処分所得比0.3%)となる。

これを年齢階級別にみると、保育所、幼稚園の子どもがいる世帯が多い39歳以下では教育無償化による負担減が消費税率引き上げによる負担増を上回る一方、教育無償化の恩恵を受ける世帯が少ない50歳以上ではネットで負担増となる。60歳以上の世帯ではネット負担額の可処分所得比が1%近くになる。40~49歳では、消費税率引上げによる負担額が軽減税率、教育無償化による負担軽減額でほぼ相殺される。

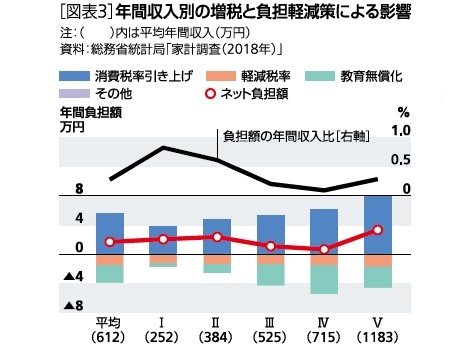

年間収入階級別には、全ての所得階級で負担増となるが、教育無償化の恩恵を大きく受ける高所得者層では消費税率引き上げによる負担増がかなりカバーされるのに対し、すでに段階的無償化が実施されている低所得者層では追加的な負担減が限定的となるため、消費増税時のネットの負担は相対的に大きくなる[図表3]。

これに対して、2019年度に予定されている消費税率引き上げ時には軽減税率の導入、教育無償化、キャッシュレス決済時のポイント還元、プレミアム商品券、年金生活者支援給付金などによって負担が大きく軽減される。当研究所の試算によれば、家計のネット負担額は2.5兆円(2020年度の対2018年度増加額)と消費税率引き上げによる負担増(5.7兆円)を大きく下回る。

ただし、世帯属性によって増税対策の影響が大きく異なることには注意が必要だ。ここで、「家計調査(総務省統計局)」を用いて、消費税率引き上げ、軽減税率、教育無償化(幼児教育+高等教育)の影響を試算すると、年齢階級別、年間収入別に大きな格差が生じることが確認された。

平均的な世帯では消費税率引き上げ(8%→10%)に伴う負担額が年間5.6万円、軽減税率による軽減額が▲1.4万円、教育無償化による軽減額が▲2.4万円、ネット負担額が1.7万円(可処分所得比0.3%)となる。

これを年齢階級別にみると、保育所、幼稚園の子どもがいる世帯が多い39歳以下では教育無償化による負担減が消費税率引き上げによる負担増を上回る一方、教育無償化の恩恵を受ける世帯が少ない50歳以上ではネットで負担増となる。60歳以上の世帯ではネット負担額の可処分所得比が1%近くになる。40~49歳では、消費税率引上げによる負担額が軽減税率、教育無償化による負担軽減額でほぼ相殺される。

年間収入階級別には、全ての所得階級で負担増となるが、教育無償化の恩恵を大きく受ける高所得者層では消費税率引き上げによる負担増がかなりカバーされるのに対し、すでに段階的無償化が実施されている低所得者層では追加的な負担減が限定的となるため、消費増税時のネットの負担は相対的に大きくなる[図表3]。

年間収入が最も低い第Ⅰ分位(年間収入252万円)では、ネット負担額の年間収入比が1%近くとなる。一般的に限界消費性向は高所得者層のほうが低いため、増税緩和策によるマクロ的な消費下支え効果は平均的な世帯で考えるよりも小さくなる可能性があるだろう。

4―実質GDP成長率の見通し

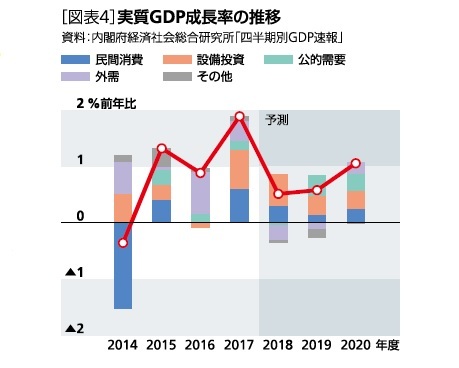

2018年10-12月期は2四半期ぶりのプラス成長となったが、2019年1-3月期は輸出の低迷を主因として再びマイナス成長となることが見込まれる。今回の予測では、海外経済は成長ペースが鈍化するものの緩やかな回復基調が維持されることを前提としているが、下振れリスクは高い。日本経済は依然として国内需要の自律的な回復力が弱いため、海外経済が一段と悪化した場合には、輸出の失速を起点として景気が後退局面入りするリスクが大きく高まるだろう。

一方、2019年10月に予定されている消費税率引き上げによる経済への影響は、大規模な増税対策を講じたこともあり、前回増税時(2014年4月)を大きく下回る公算が大きい。増税直後の2019年10-12月期は前期比年率▲1.5%とマイナス成長となることが避けられないが、成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.2%)を大きく下回るだろう。

2020年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催・終了が景気振幅の一因となりそうだ。消費増税対策には期限付きのものが含まれており、対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがある。特に、キャッシュレス決済時のポイント還元については、制度終了(2020年6月)前後に駆け込み需要と反動減が発生する可能性がある。

オリンピックが終了する2020年度前半まで景気は好調を維持することが見込まれる。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。

実質GDP成長率は2018年度が0.5%、2019年度が0.6%、2020年度が1.1%と予想する[図表4]。

一方、2019年10月に予定されている消費税率引き上げによる経済への影響は、大規模な増税対策を講じたこともあり、前回増税時(2014年4月)を大きく下回る公算が大きい。増税直後の2019年10-12月期は前期比年率▲1.5%とマイナス成長となることが避けられないが、成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.2%)を大きく下回るだろう。

2020年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催・終了が景気振幅の一因となりそうだ。消費増税対策には期限付きのものが含まれており、対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがある。特に、キャッシュレス決済時のポイント還元については、制度終了(2020年6月)前後に駆け込み需要と反動減が発生する可能性がある。

オリンピックが終了する2020年度前半まで景気は好調を維持することが見込まれる。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。

実質GDP成長率は2018年度が0.5%、2019年度が0.6%、2020年度が1.1%と予想する[図表4]。

(2019年04月05日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2019・2020年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2019・2020年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!