- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 平成の労働市場を振り返る~働き方はどのように変わったのか~

平成の労働市場を振り返る~働き方はどのように変わったのか~

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――雇用の非正規化による労働市場への影響

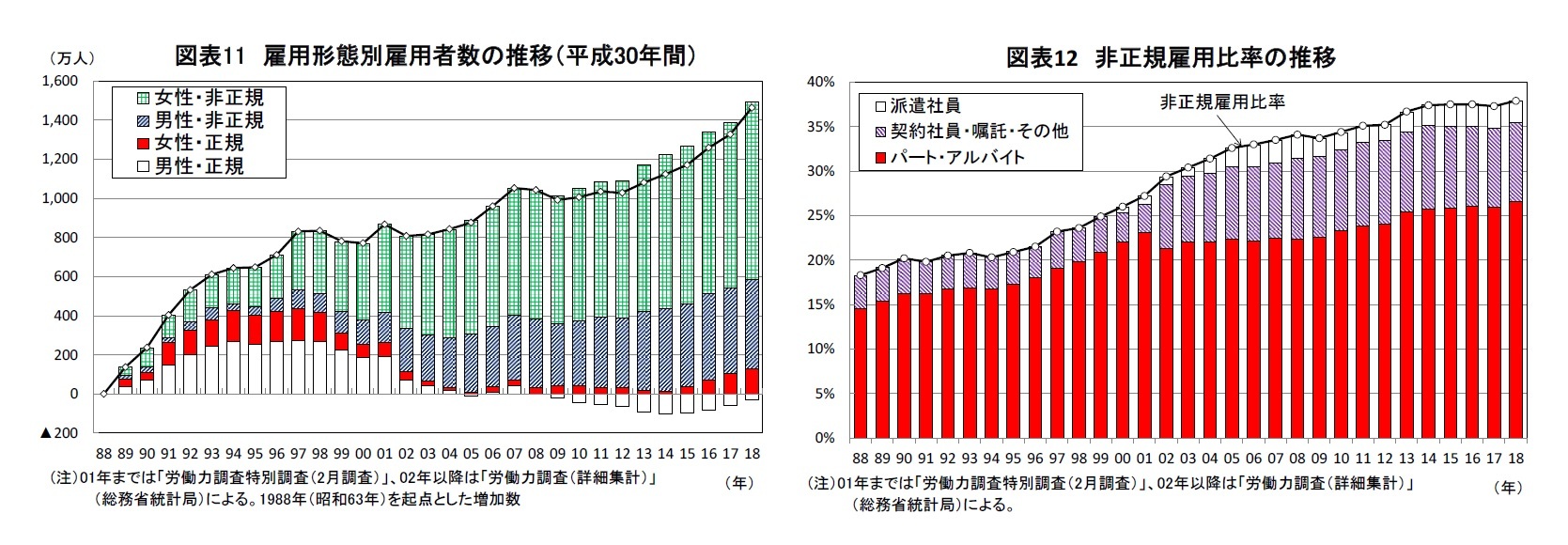

平成30年間の就業者数の増加は主として女性、高齢者によるものであった。次に雇用形態別の推移を見ていく。平成30年間で雇用者数4(役員を除く)は1464万人増加(4132万人→5596万人)したが、その9割以上がパート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規雇用の増加によるものである。非正規雇用が1364万人増加(755万人→2120万人)したのに対して、正規雇用の増加幅は99万人(3377万人→3476万人)にすぎない。

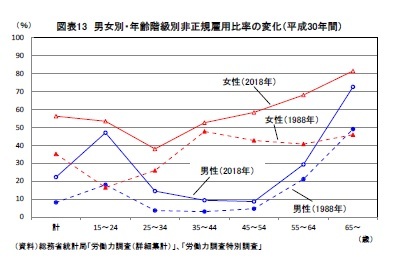

男性の正規雇用はこの数年間は増加しているものの、30年間の累計では▲29万人の減少となる一方、非正規雇用が459万人の増加となっている。女性は正規、非正規ともに増加しているが、非正規雇用の増加幅(905万人)が正規雇用の増加幅(128万人)を大きく上回っている(図表11)。平成が始まる頃には20%以下だった非正規雇用比率はほぼ一貫して上昇し続けている。2000年頃までは女性が非正規雇用の中心だったが、1990年代後半以降は経済の長期停滞、グローバル化を背景に企業の人件費抑制姿勢が高まったこともあり、男性の非正規雇用が急増した。アベノミクスが始まった2013年以降は正規雇用が増加し、非正規雇用比率の上昇に歯止めがかかる兆しもみられたが、2018年は再び非正規雇用が大幅に増加し、非正規雇用比率は37.9%と過去最高水準を更新した(図表12)。

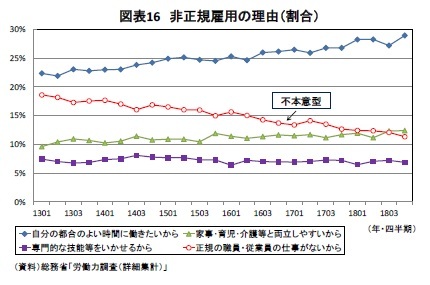

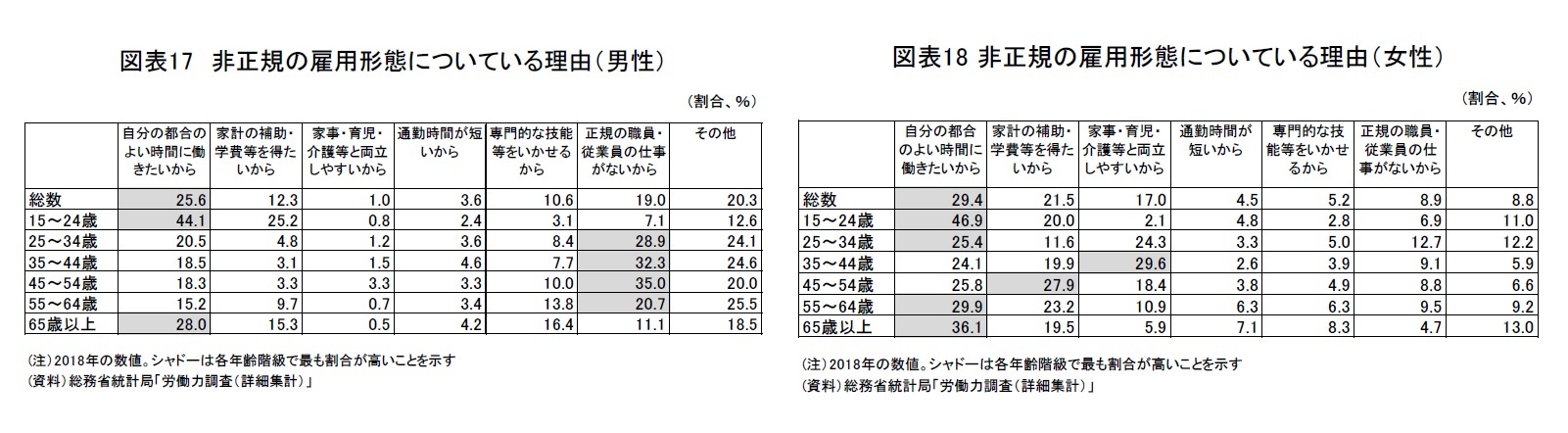

また、「労働力調査(詳細集計)」によれば、現在の雇用形態を選択した理由として「正規の職員・従業員の仕事がないから」を挙げる不本意型の非正規労働者の割合は2013年1-3月期の18.6%から2018年10-12月期には11.3%へと低下している5。逆に、「自分の都合のよい時間に働きたいから」という理由で自ら非正規を選択した労働者の割合は2013年1-3月期の22.4%から2018年10-12月期には28.9%へと上昇している(図表16)。女性や高齢者がより多く働くようになる中では、時間や場所を限定して働く人が増えることは自然なことともいえる。自ら望んで非正規で働く人が増えることを悲観的に捉える必要はないだろう。

また、「労働力調査(詳細集計)」によれば、現在の雇用形態を選択した理由として「正規の職員・従業員の仕事がないから」を挙げる不本意型の非正規労働者の割合は2013年1-3月期の18.6%から2018年10-12月期には11.3%へと低下している5。逆に、「自分の都合のよい時間に働きたいから」という理由で自ら非正規を選択した労働者の割合は2013年1-3月期の22.4%から2018年10-12月期には28.9%へと上昇している(図表16)。女性や高齢者がより多く働くようになる中では、時間や場所を限定して働く人が増えることは自然なことともいえる。自ら望んで非正規で働く人が増えることを悲観的に捉える必要はないだろう。

4 雇用者=就業者-(自営業主+家族従業者)

5 「労働力調査(詳細集計)」で現在の雇用形態を選択した理由が調査されるようになったのは2013年1-3月期からである。

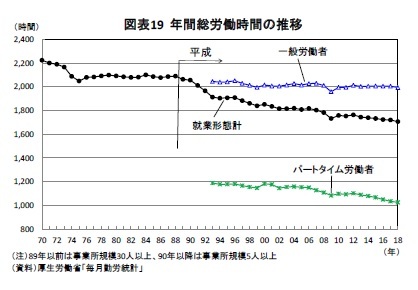

日本の労働時間は国際的に長いことで知られてきたが、長期的にみれば減少傾向が続いている。厚生労働省の「毎月勤労統計」を用いて、労働者一人当たりの年間総労働時間を確認すると、1970年代から80年代にかけて2000時間を大きく上回る水準で推移していたが、1980年代末から1990年代初めにかけて水準を大きく切り下げ、1990年代前半には2000時間を割り込んだ。これは、改正労働基準法の施行によって法定労働時間が週48時間から40時間へと段階的に引き下げられ、週休2日制が定着してきた影響が大きい。年間総労働時間はその後も減少を続け、1990年代後半には1800時間台、2000年代後半以降は1700時間台となっている(図表19)。平成30年間で年間総労働時間は▲384時間減少した(減少率は▲18.4%)。

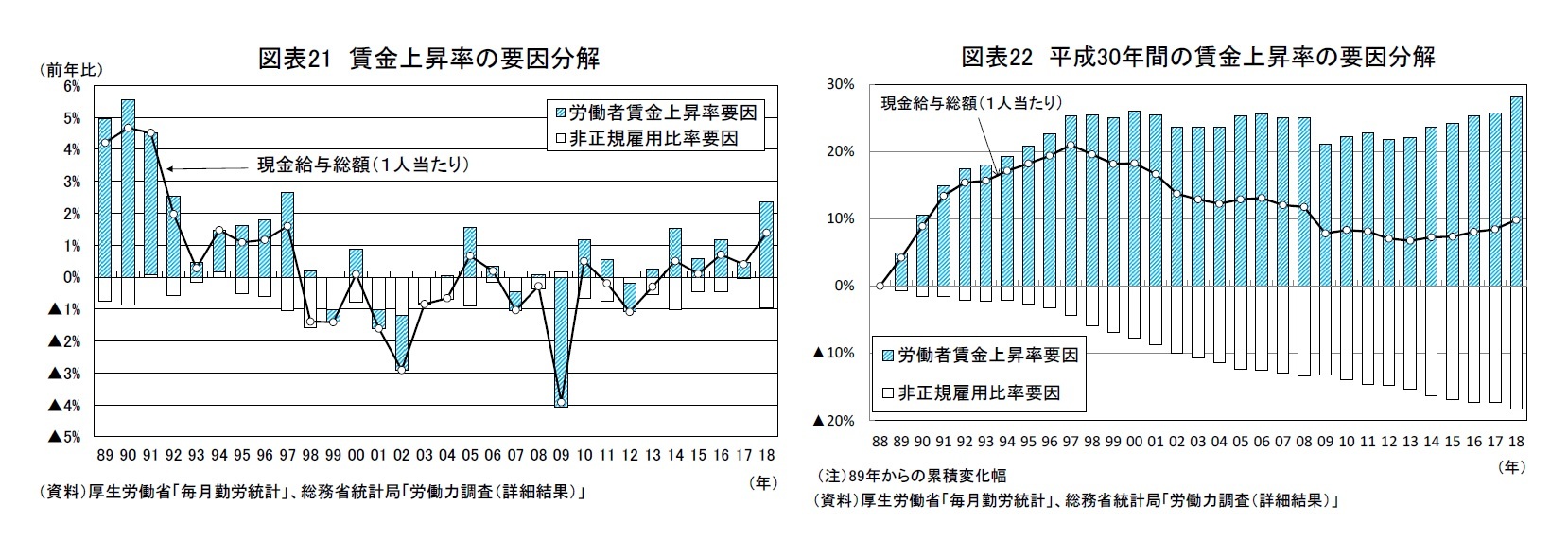

3|非正規化による賃金への影響

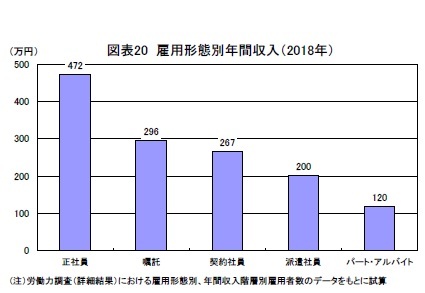

3|非正規化による賃金への影響相対的に賃金水準の低い非正規雇用の割合が高まることは、労働者一人当たりの平均賃金を押し下げる要因となる。「労働力調査(詳細集計)」では、雇用形態別、年収階級別の雇用者数が調査されている。これを基に雇用形態別の平均年収(2018年)を試算すると、正社員の472万円に対して、嘱託296万円、契約社員267万円、派遣社員200万円、パート・アルバイト120万円となった6(図表20)。正社員に対する非正社員の賃金水準は嘱託で63%、契約社員で57%、派遣社員で42%、パート・アルバイトで25%である。なお、年収ベースでの比較であるため、時給の格差に加え、非正社員は正社員に比べて労働時間、労働日数が少ないこと、ボーナスが支給されない者が多いこと、などの影響が含まれている。

6 200~299万円は250万円、300~399万円は350万円というように、それぞれの所得階級の中間値をとって計算しているため、結果は幅をもって見る必要がある。

7 労働者賃金上昇率要因は、雇用形態別の賃金上昇率を前年の労働者構成比で加重平均することによって求められる。ただし、ここでは「労働力調査」の雇用形態別年間収入と労働者構成比を用いて求めた非正規雇用比率要因を「毎月勤労統計」の賃金上昇率(現金給与総額)から引いたものを労働者賃金上昇率要因とした。

(2019年03月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成の労働市場を振り返る~働き方はどのように変わったのか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成の労働市場を振り返る~働き方はどのように変わったのか~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!