- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 日本が直面する、脱プラスチック問題

日本が直面する、脱プラスチック問題

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

中村 洋介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ストローやレジ袋といった「象徴的」な事象に目が行きがちであるが、実際に日本のプラスチックごみやその再利用の現状はどうなっているのだろうか、改めて整理していきたい。

プラスチックは実に多くの用途で使われている。例えば、今回の脱プラスチックの議論でも焦点になっている食品等のプラスチック製容器包装は、食品の安全や衛生、鮮度や栄養価の保持、かさばる食品の効率的な輸送等に大きく役立っている。また、惣菜の容器やレトルト包装等によって、家庭における調理の負荷軽減にも繋がっている。食の安全、フードロス削減、共働き世帯や高齢者世帯の増加等、社会課題の解決やライフスタイルの変化への対応に大いに貢献してきたことも事実である。また、容器包装だけでなく、自動車のバンパーやダッシュボード、住宅の内装材や断熱材にも使われている。注射器やカテーテルといった医療の現場で使われているものも多い。我々は、実に多くのプラスチックに囲まれて生活し、その恩恵を受けている。

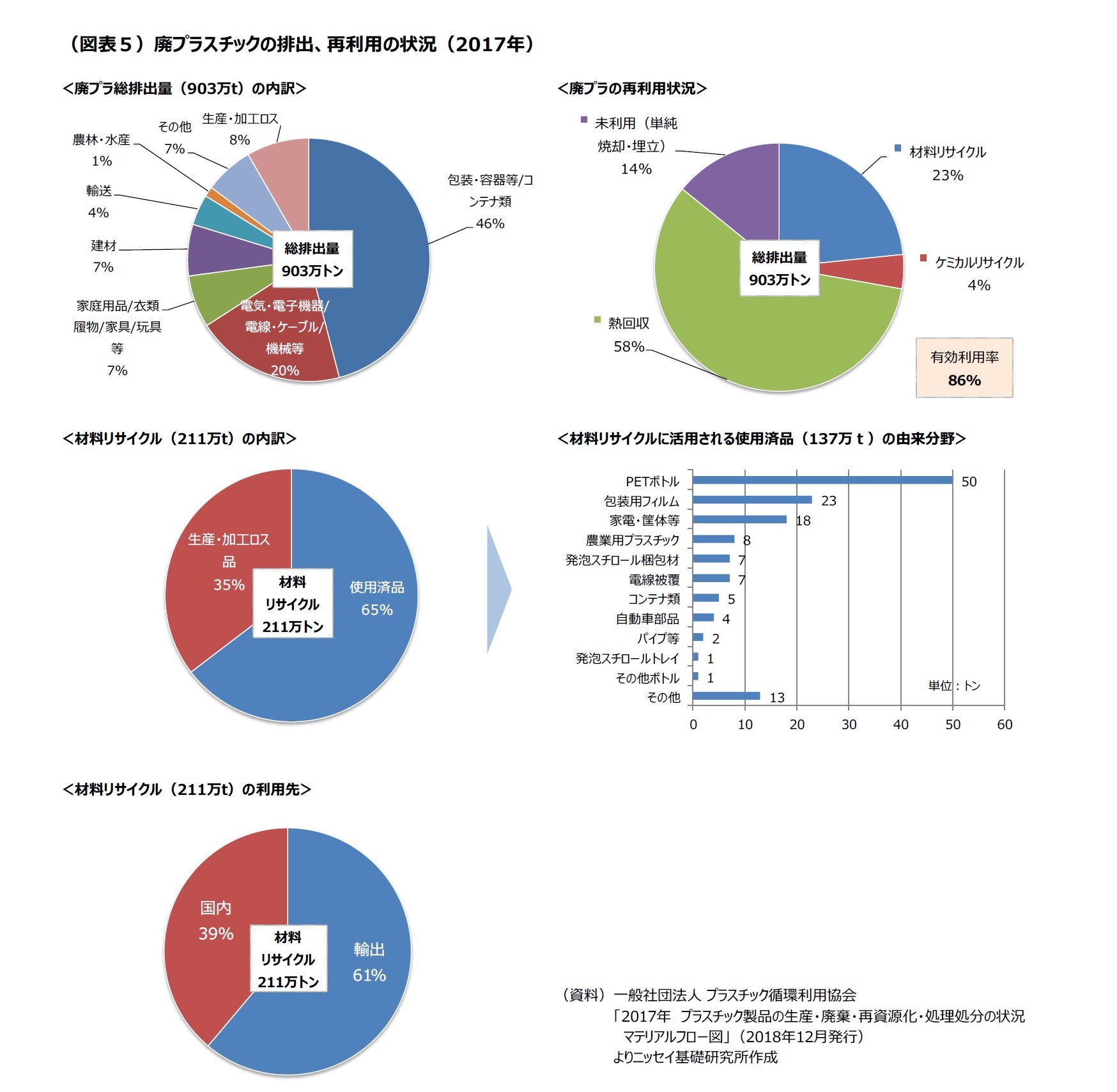

廃プラスチックの内訳や、再利用の状況等について、一般社団法人プラスチック循環利用協会の推計したデータ(2017年)を使って確認していきたい(図表5)。日本では年間約900万トンの廃プラスチックが排出されている。うち、約420万トンが家庭や飲食店、事務所等から出る一般系廃棄物、約480万トンが工場等から出る産業系廃棄物だ。一般系廃棄物だけで見ると、包装・容器等やコンテナ類が圧倒的に多いが、産業系廃棄物も含めた全体で見るとその割合は5割弱、電機・電子機器や電線・ケーブル、建材等も一定の割合を占めている。

排出された廃プラスチックの約86%が有効利用されており、残りの約14%が単純焼却や埋め立てに回っている。有効利用率はここ数年上昇傾向にあり(2000年の有効利用率は約46%)、多くが埋め立て等に回っている米国等と比較すると高い水準にあると言われる。実際にどのように有効利用されているか、その内訳も見ていきたい。廃プラスチックを原料としてプラスチック製品に再生する材料リサイクル(マテリアルリサイクル)は約23%、廃プラスチックを化学原料として再生するケミカルリサイクルが約4%、そしてごみ焼却熱発電等に活用する熱回収(エネルギー回収、サーマルリサイクル)が約58%となっている。日頃の生活の場で分別回収が広く行われているため、材料リサイクルが多いという印象や先入観も一定あると思われるが、実際には燃やされてエネルギーとして有効利用されることが多い。ポリエチレンやポリプロピレン等は石油や石炭と比しても遜色ない高い発熱量を持つとも言われる。熱回収については、エネルギー消費抑制や環境負荷低減、選別や洗浄コスト等の観点から有力な選択肢だという主張もあれば、温暖化ガス発生の問題を指摘する向きもある。

なぜ材料リサイクルが出来ないのか、という素朴な疑問もあるだろう。廃プラスチックに汚れや異物があったり、高性能化のために多種類の樹脂や複合材が含まれていると、再生原料にするのが難しくなるという事情がある。例えば、単一素材で作られているPETボトルは材料リサイクルに向いているが、様々な性質を有する多種類の素材を重ね合わせ、食品包装等に活用されている高機能性のラミネートフィルムは材料リサイクルには向いていない。材料リサイクルに活用出来るように、単一素材の容器や包装を作ろうとすると、高性能化や利便性を犠牲にする場合がある。また、材料リサイクルに回る廃プラスチックのうち、約6割が輸出されている。上述の中国等の廃プラスチック禁輸の流れは、構造的な見直しを迫っている。

また、環境省が全国10地点で実施した漂着ごみの調査結果6では、レジ袋やストロー以上に、漁具やブイ、ペットボトル等、様々なプラスチックごみが漂着していることが判明している。外国のペットボトルも多数漂着しているようだ。漁業の現場における対策や、近隣国を巻き込んだ対策も必要になってくる。

これまで、日本においてもスーパー等におけるレジ袋有料化や、リサイクル及び分別回収の推進が進められてきた。そこから更に一歩踏み込んだ、コンビニエンスストアでのレジ袋有料化や外食産業におけるストローの利用削減等の議論や取り組みは大きな一歩になることは間違いないが、それはあくまで問題の一部に過ぎず、他にも難しい課題が山積しているのが現状だ。

6 環境省 平成28年度海洋ごみ調査の結果について https://www.env.go.jp/press/104995.html

3――日本の消費や社会生活を改めて見つめ直して議論していく必要あり

また、一部の使い捨て容器包装・製品のような回避可能なプラスチック使用を極力減らす、出来る限り長くプラスチック製品を使う、使用後は分別回収、再利用を徹底するという、より「賢い」プラスチックの使い方が求められる。そして、代替素材の利用や、リサイクルの徹底だけではなく、無駄なプラスチック利用を減らすという視点が大前提になり、大きな変化には消費者や企業の痛みを伴う可能性がある。利便性と環境負荷軽減をどう両立、バランスさせていくのか、我々の消費や社会生活にプラスチックが深く浸透しているだけに、難しい議論になりそうだ。日本の消費や社会生活のあり方を改めて見つめ直し、議論していく必要があろう。

そして、国際的な対策や議論を日本がリードしていくという視点も求められる。プラスチックごみが海を渡って他国に漂着しているように、自国だけがプラスチック問題に取り組んでも問題解決には至らない。日本がリードしている分野の技術やノウハウを、他国の問題解決に活用していく視点も必要だ。また、欧州中心に進んでいる規制、ルール作りについても、他国と比較して日本にとって不利な規制やルールが出来上がってしまうリスクも潜んでいる。GAFAと呼ばれる巨大デジタル・プラットフォーマーへの規制等、あらゆる場面で各国の規制、ルール作りを巡る国際競争が激しさを増している。新しい規制やルールが「ゲームチェンジ」を引き起こし、国家や企業の既存の競争環境に大きな変化が生じる可能性がある。地球環境を守る、持続可能な社会を作るという理念に疑いの余地は無いが、背景にはしたたかな国際競争があることも認識しておく必要があろう。

世界的に大きな動きを見せている脱プラスチックの議論。6月には大阪でG20サミットが開かれ、議長国としての日本の手腕が問われる。日本国内の課題だけを見ても、なかなか一筋縄ではいかない難しい論点も含んでいるが、前向きな議論が進むことに期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月26日「基礎研レポート」)

中村 洋介

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本が直面する、脱プラスチック問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本が直面する、脱プラスチック問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!