- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1)

2019年02月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

昨年9月に、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下、都市農地貸借法)が施行された。法の詳細は2018年2月のレポートで解説したところであるが、その時点で明確になっていなかった、生産緑地法の主たる従事者要件と都市農地貸借法の認定要件が、施行にあわせて明らかになった。本稿ではこれらを詳しく解説する。

2――生産緑地法の主たる従事者要件の緩和

昨年2月のレポートでは、これまで生産緑地1を貸借できなかった理由として、次の3点を示した。(1)農地法の賃借人保護規定があることから農地所有者が貸すのをためらう。(2)特定農地貸付法による貸付けであれば、農地法の特例により賃借人保護規定が適用されず市民農園を開設できるが、相続税納税猶予制度が適用できない。(3)生産緑地法の規定上、買取り申出できるのは主たる従事者が死亡・故障して農業継続できない場合であるが、貸借すると賃借人が主たる従事者となって、買取り申出できないと解釈できる。

このうち(1)と(2)は、都市農地貸借法の成立と関連税制改正によってクリアされ、その点も含めて2月のレポートで解説している。(3)のみ法施行まで待つ形となった。以下に生産緑地法の主たる従事者要件の緩和について詳述する。

1 生産緑地法に基づき指定し、都市計画で地区を定めた市街化区域内の農地

このうち(1)と(2)は、都市農地貸借法の成立と関連税制改正によってクリアされ、その点も含めて2月のレポートで解説している。(3)のみ法施行まで待つ形となった。以下に生産緑地法の主たる従事者要件の緩和について詳述する。

1 生産緑地法に基づき指定し、都市計画で地区を定めた市街化区域内の農地

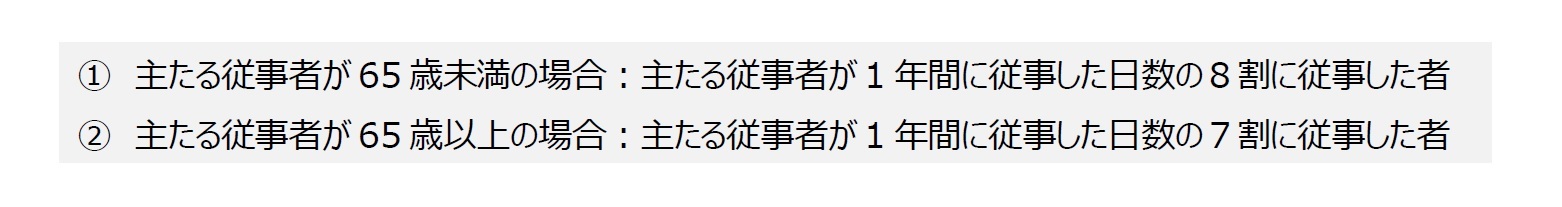

例えば、主たる従事者の年間営農日数が250日だった場合、他に、175~200日従事している者がいれば、その者も主たる従事者と認めるということである。

なぜこのような要件なのかであるが、農家によっては、農地所有者である世帯主が農業従事を主としていないケースが考えられるからだ。世帯主は不動産経営など他の事業を主として担い、農業経営は他の親族に大方を任せているといったことである。この場合、不動産経営している世帯主が死亡して、相続人が生産緑地の指定を解除し宅地化したいと考えても、農業経営を担う親族(つまり主たる従事者)が存命であれば営農継続できる。したがって、農地所有者である世帯主は主たる従事者とは見なされない。

このように、死亡・故障した者が主たる従事者かどうかを客観的に判断するための要件と言える。

2 本稿では、東京都特別区を含めて市区町村と示す。

3 生産緑地法第10条1項

4 生産緑地法施行規則第6条で買取申し出書の様式(別記様式第二)が示されており、そこに、農業委員会による主たる従事者証明書を添付することと記載されている。

5 生産緑地法第10条2項において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む)と定めており、国土交通省令で定めるところにより算定した割合を、生産緑地法施行規則第3条で定めている。

なぜこのような要件なのかであるが、農家によっては、農地所有者である世帯主が農業従事を主としていないケースが考えられるからだ。世帯主は不動産経営など他の事業を主として担い、農業経営は他の親族に大方を任せているといったことである。この場合、不動産経営している世帯主が死亡して、相続人が生産緑地の指定を解除し宅地化したいと考えても、農業経営を担う親族(つまり主たる従事者)が存命であれば営農継続できる。したがって、農地所有者である世帯主は主たる従事者とは見なされない。

このように、死亡・故障した者が主たる従事者かどうかを客観的に判断するための要件と言える。

2 本稿では、東京都特別区を含めて市区町村と示す。

3 生産緑地法第10条1項

4 生産緑地法施行規則第6条で買取申し出書の様式(別記様式第二)が示されており、そこに、農業委員会による主たる従事者証明書を添付することと記載されている。

5 生産緑地法第10条2項において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む)と定めており、国土交通省令で定めるところにより算定した割合を、生産緑地法施行規則第3条で定めている。

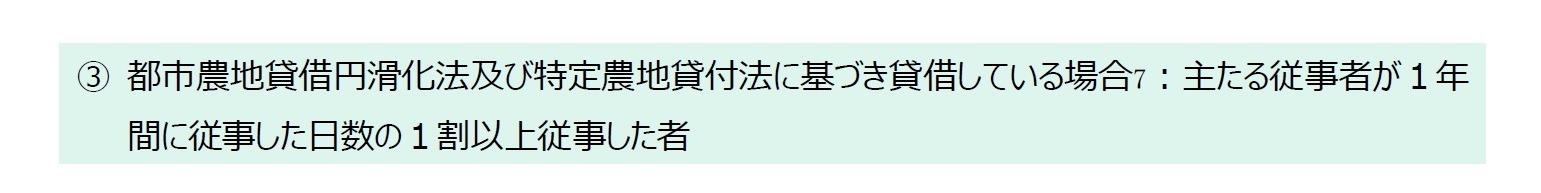

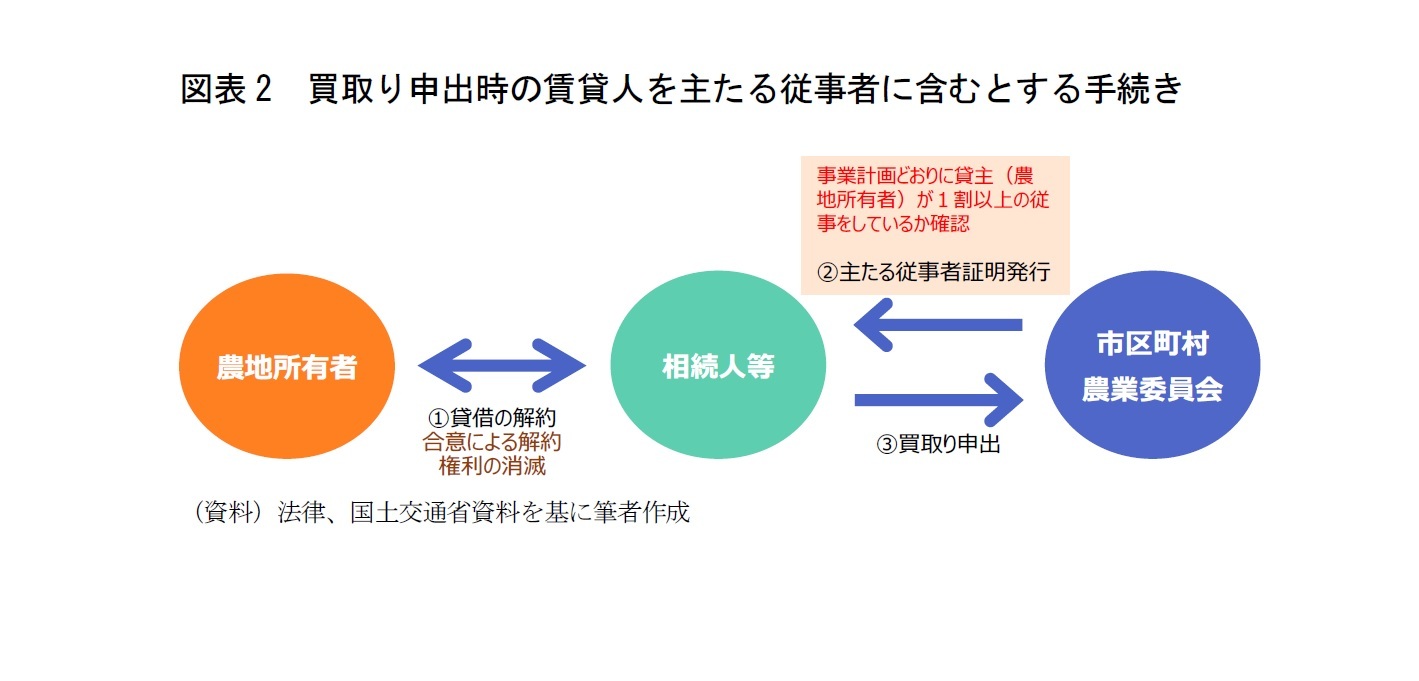

都市農地貸借法により生産緑地を貸借した場合、主たる従事者である賃借人が1年間に従事した日数の1割以上従事していれば、賃貸人である所有者も主たる従事者に含めるというものである。先程の例で言えば、年間250日中、25日以上従事していればよいことになる。これにより、貸借期間中に農地所有者が死亡・故障した場合でも、主たる従事者の証明書が得られる8。

年間25日の従事とは、どのようなものを想定しているのだろうか?国土交通省や農林水産省の資料によると、農地の見回りや、周辺住民からの相談等に応じることを想定しているようである9。周辺住民からの相談等というのは、苦情対応なども含めてのことだろう。土地所有者としての最低限の管理責任を果たすことを求めたものと解釈できる。

6 生産緑地法施行規則の改正。

7 特定農地貸付法による貸付は、都市農地貸借法が成立する前に、生産緑地を含む市街化区域内農地で市民農園を開設する際に用いられた制度である。

8 ただし、賃借人から生産緑地の返還を受ける必要がある。

9 農林水産省農村振興局長「都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について」の制定について(30農振第1660号平成30年8月31日)(※1)において、「この当該所有者が従事する当該生産緑地に係る農林漁業の業務とは、例えば、生産緑地縁辺部の見回り、除草、清掃、点検や周辺住民からの相談対応等が想定される」としている。

年間25日の従事とは、どのようなものを想定しているのだろうか?国土交通省や農林水産省の資料によると、農地の見回りや、周辺住民からの相談等に応じることを想定しているようである9。周辺住民からの相談等というのは、苦情対応なども含めてのことだろう。土地所有者としての最低限の管理責任を果たすことを求めたものと解釈できる。

6 生産緑地法施行規則の改正。

7 特定農地貸付法による貸付は、都市農地貸借法が成立する前に、生産緑地を含む市街化区域内農地で市民農園を開設する際に用いられた制度である。

8 ただし、賃借人から生産緑地の返還を受ける必要がある。

9 農林水産省農村振興局長「都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について」の制定について(30農振第1660号平成30年8月31日)(※1)において、「この当該所有者が従事する当該生産緑地に係る農林漁業の業務とは、例えば、生産緑地縁辺部の見回り、除草、清掃、点検や周辺住民からの相談対応等が想定される」としている。

3|賃貸人を主たる従事者に含むとする運用

(1) 貸借の認定・承認申請における賃貸人が従事する計画の記載

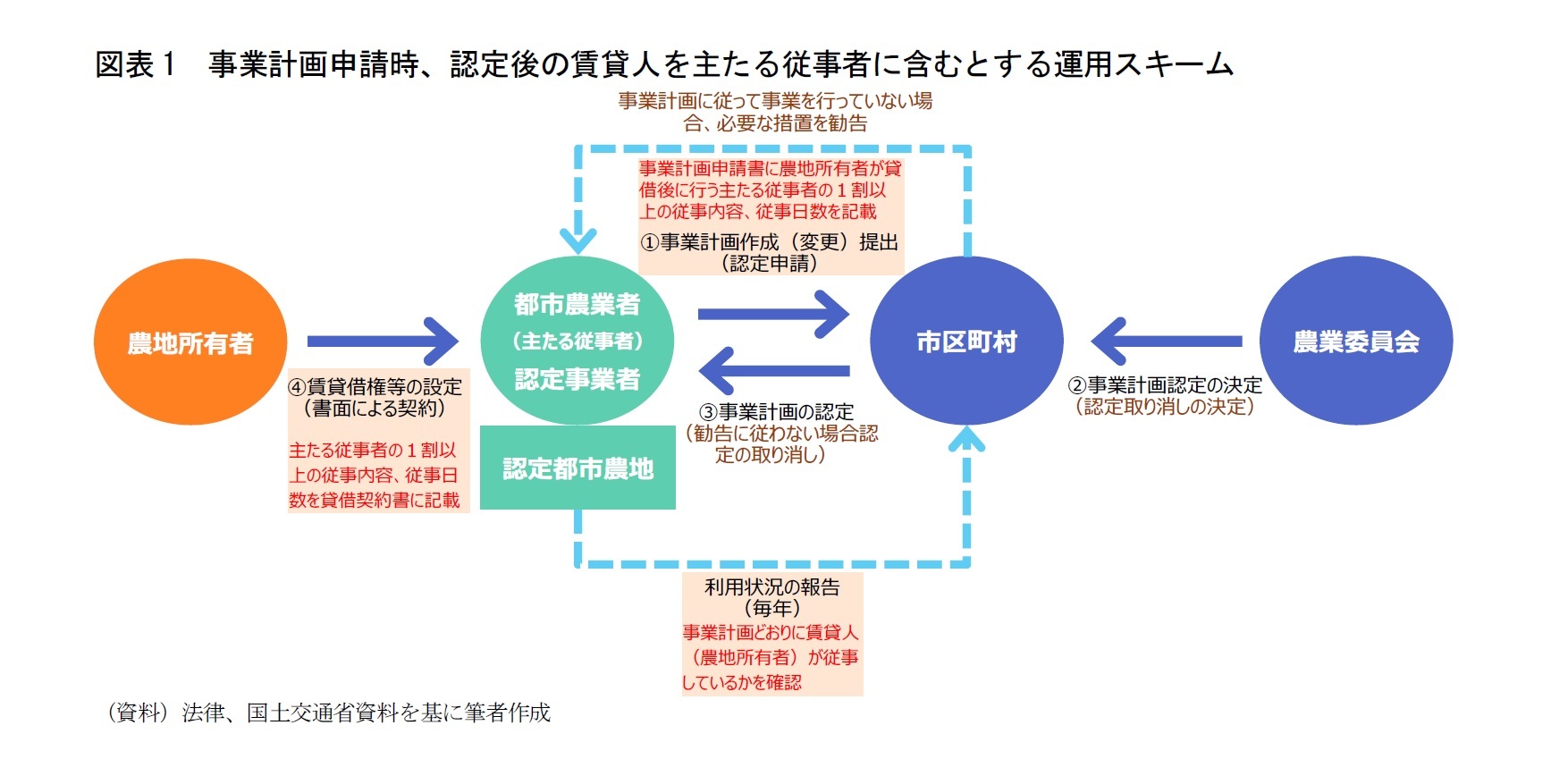

以上のように主たる従事者要件が改正されたことに対応し、都市農地貸借法に基づく貸借の認定・承認を次のように運用することとなった。

都市農地貸借法は2つのスキームがあり、このうち認定事業計画に基づく貸付け10は、生産緑地を借りて自ら耕作事業を行おうとする場合に用いるもので、賃借人が事業計画を作成し、当該市区町村がそれを認定することで貸借が成立する。

また、特定都市農地貸付け11は、生産緑地を所有者から直接借りて市民農園を開設する場合に用いるもので、当該市区町村農業委員会に申請を行い、承認を得て貸借が成立する。

この中で、認定事業計画に基づく貸付けの場合はその「事業計画」に、特定都市農地貸付けの場合は農業委員会に申請する「承認申請書」に、それぞれ、生産緑地所有者が従事する計画(従事内容、従事日数)を記載する。併せて、同様の計画を記載した生産緑地所有者と賃借権等を設定する契約書を添付して認定、承認申請を行う12。

つまり、認定、承認を得るためには、事業において賃貸人がどのような役割をどの程度の日数担うのか、賃借人と賃貸人の間で申し合わせておかなければならない。

10 「自らの耕作の事業の用に供するための都市農地の貸借の円滑化」都市農地貸借法第4条~第9条

11 市民農園を開設する場合の貸借(都市農地貸借法第10条~第12条)

12 農林水産省が示した様式例、「事業計画の認定申請書」(様式例第1号の1)には、都市農地における耕作の事業の内容(法第4条第3項第1号「都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準」)記載カ所のうち、都市農地貸借法施行規則第3条第2号「申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること」に関する事業の具体的な内容を記載するカ所において、農地所有者の従事の計画についても記載することとしている。一方、「特定都市農地貸付けの承認申請書」(様式例第7号の1)では、「都市農地所有者の農林漁業の業務への従事計画」を記載する欄が設けられ、従事する内容・日数等を記載するようになっている。

(1) 貸借の認定・承認申請における賃貸人が従事する計画の記載

以上のように主たる従事者要件が改正されたことに対応し、都市農地貸借法に基づく貸借の認定・承認を次のように運用することとなった。

都市農地貸借法は2つのスキームがあり、このうち認定事業計画に基づく貸付け10は、生産緑地を借りて自ら耕作事業を行おうとする場合に用いるもので、賃借人が事業計画を作成し、当該市区町村がそれを認定することで貸借が成立する。

また、特定都市農地貸付け11は、生産緑地を所有者から直接借りて市民農園を開設する場合に用いるもので、当該市区町村農業委員会に申請を行い、承認を得て貸借が成立する。

この中で、認定事業計画に基づく貸付けの場合はその「事業計画」に、特定都市農地貸付けの場合は農業委員会に申請する「承認申請書」に、それぞれ、生産緑地所有者が従事する計画(従事内容、従事日数)を記載する。併せて、同様の計画を記載した生産緑地所有者と賃借権等を設定する契約書を添付して認定、承認申請を行う12。

つまり、認定、承認を得るためには、事業において賃貸人がどのような役割をどの程度の日数担うのか、賃借人と賃貸人の間で申し合わせておかなければならない。

10 「自らの耕作の事業の用に供するための都市農地の貸借の円滑化」都市農地貸借法第4条~第9条

11 市民農園を開設する場合の貸借(都市農地貸借法第10条~第12条)

12 農林水産省が示した様式例、「事業計画の認定申請書」(様式例第1号の1)には、都市農地における耕作の事業の内容(法第4条第3項第1号「都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準」)記載カ所のうち、都市農地貸借法施行規則第3条第2号「申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること」に関する事業の具体的な内容を記載するカ所において、農地所有者の従事の計画についても記載することとしている。一方、「特定都市農地貸付けの承認申請書」(様式例第7号の1)では、「都市農地所有者の農林漁業の業務への従事計画」を記載する欄が設けられ、従事する内容・日数等を記載するようになっている。

(2019年02月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!