- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託

2019年02月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1|成年後見制度の限界

家族が認知症になり自分で取引行為ができなくなった場合において、対応する法的な制度は成年後見制度のみであることは前回の基礎研レポート1で述べた。しかし成年後見制度は家庭裁判所のコントロールの下に置かれ、また家族ではなく専門家が後見人となることが多いため、ハードルが高く、手間・コストがかかるというデメリットを抱えている。

一方で最近、寝たきりや認知症になる前の事前の準備として、民事信託や家族信託と呼ばれる家族による信託が提案され、さまざまなセミナーや勉強会が行われている2。まだまだ実務や法的な観点から未解決の部分を残す仕組みであるが、超高齢社会を迎えた日本において有益な制度と考えられ、本レポートで紹介をしたい。

1 「家族が認知症になったら-成年後見制度を見てみる」(2018年9月26日)

2 民事信託あるいは家族信託の普及を推進してきた団体として、一般社団法人民事信託推進センター、一般社団法人家族信託協会、一般社団法人民事信託活用支援機構などがある。

家族が認知症になり自分で取引行為ができなくなった場合において、対応する法的な制度は成年後見制度のみであることは前回の基礎研レポート1で述べた。しかし成年後見制度は家庭裁判所のコントロールの下に置かれ、また家族ではなく専門家が後見人となることが多いため、ハードルが高く、手間・コストがかかるというデメリットを抱えている。

一方で最近、寝たきりや認知症になる前の事前の準備として、民事信託や家族信託と呼ばれる家族による信託が提案され、さまざまなセミナーや勉強会が行われている2。まだまだ実務や法的な観点から未解決の部分を残す仕組みであるが、超高齢社会を迎えた日本において有益な制度と考えられ、本レポートで紹介をしたい。

1 「家族が認知症になったら-成年後見制度を見てみる」(2018年9月26日)

2 民事信託あるいは家族信託の普及を推進してきた団体として、一般社団法人民事信託推進センター、一般社団法人家族信託協会、一般社団法人民事信託活用支援機構などがある。

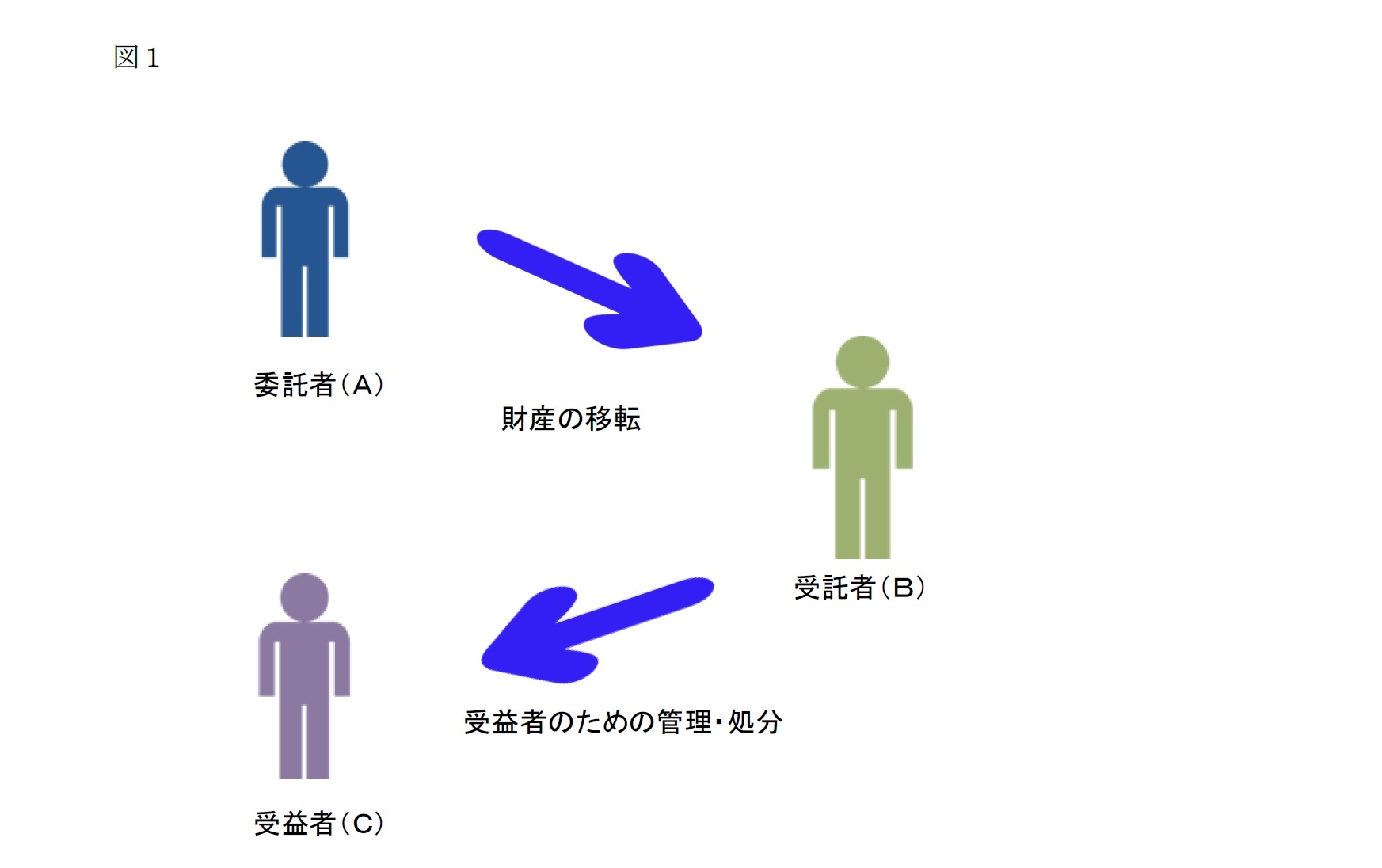

まず、(1)委託者が自己の財産(金銭、有価証券、不動産など)を、受託者に対して移転する。したがって財産は受託者のものとなるが、(2)受託者は受益者のためにその財産に関して一定の行為を行うことが義務付けられる。これが信託である。

受益者は財産の運用成果などの給付を求める権利(受益権という)を当然に取得する(信託法第88条第1項)。このあたり第三者のためにする生命保険に似ている。夫(A)が保険会社(B)に対して自身の生命に保険をかけ、妻(C)を受取人にするような保険に例えられる。妻(C)は保険金受取人となるための意思表示を行わずに当然に保険金受取人になる(保険法第42条)。

ちなみに最近は低金利が続き、あまり報道がなされないが、信託銀行の貯蓄性商品として「ヒット」がある。これは指定金銭信託という商品で金銭を信託するものである。委託者と受益者が同じであることが通常なので一般の預金と区別しにくいが、運用商品であり、預金とは異なり、元本保証・利率保証はない。法的に言えば預金は消費貸借又は消費寄託であるが、ヒットは信託である。

3 信託を設定する行為・取引は信託行為と呼ばれ、信託契約のほか遺言、自己信託の三種類がある。信託契約とは委託者と受託者との間の契約によって信託を設定する方式である(信託法第3第1項、第4条第1項)。遺言により設定される信託は一般に遺言信託と呼ばれ、遺言の効力発生により信託の効力も生ずる(信託法第3条第2項、第4条第2項)。自己信託とは公正証書等の書面又は電磁的記録で委託者が、自分が受託者となることを定めることにより信託を設定するものである(信託法第3条第3項)。たとえば委託者・受託者が、障がいを持つ自身の子である受益者のために投資用不動産を信託し、その収益を分配するなどのスキームが考えられる。

受益者は財産の運用成果などの給付を求める権利(受益権という)を当然に取得する(信託法第88条第1項)。このあたり第三者のためにする生命保険に似ている。夫(A)が保険会社(B)に対して自身の生命に保険をかけ、妻(C)を受取人にするような保険に例えられる。妻(C)は保険金受取人となるための意思表示を行わずに当然に保険金受取人になる(保険法第42条)。

ちなみに最近は低金利が続き、あまり報道がなされないが、信託銀行の貯蓄性商品として「ヒット」がある。これは指定金銭信託という商品で金銭を信託するものである。委託者と受益者が同じであることが通常なので一般の預金と区別しにくいが、運用商品であり、預金とは異なり、元本保証・利率保証はない。法的に言えば預金は消費貸借又は消費寄託であるが、ヒットは信託である。

3 信託を設定する行為・取引は信託行為と呼ばれ、信託契約のほか遺言、自己信託の三種類がある。信託契約とは委託者と受託者との間の契約によって信託を設定する方式である(信託法第3第1項、第4条第1項)。遺言により設定される信託は一般に遺言信託と呼ばれ、遺言の効力発生により信託の効力も生ずる(信託法第3条第2項、第4条第2項)。自己信託とは公正証書等の書面又は電磁的記録で委託者が、自分が受託者となることを定めることにより信託を設定するものである(信託法第3条第3項)。たとえば委託者・受託者が、障がいを持つ自身の子である受益者のために投資用不動産を信託し、その収益を分配するなどのスキームが考えられる。

2――家族による民事信託とは

信託に関しては、法律上の定義があるわけではないが、一般に民事信託と商事信託とがあるとされている。民事信託とは家族内部・親族内部における財産の管理、移転等を目的とするなど営利性に乏しいもの、商事信託とは投資・運用目的など営利性のあるものと理解されている4。

信託会社や信託銀行が受託している信託は、営利目的で行われているため商事信託であり、このような商事信託を行うためには主務官庁から免許または認可を得る必要がある(信託業法第2条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項)。

一方の民事信託は、高齢化の時代における資産管理ニーズの高まりを受け、受託者や受益者の権利義務の合理化を図った平成18年公布の新信託法の制定5をきっかけとして、注目を浴びるようになった。民事信託には免許等の監督の仕組みはない。契約のルールが信託法に定められているだけである。

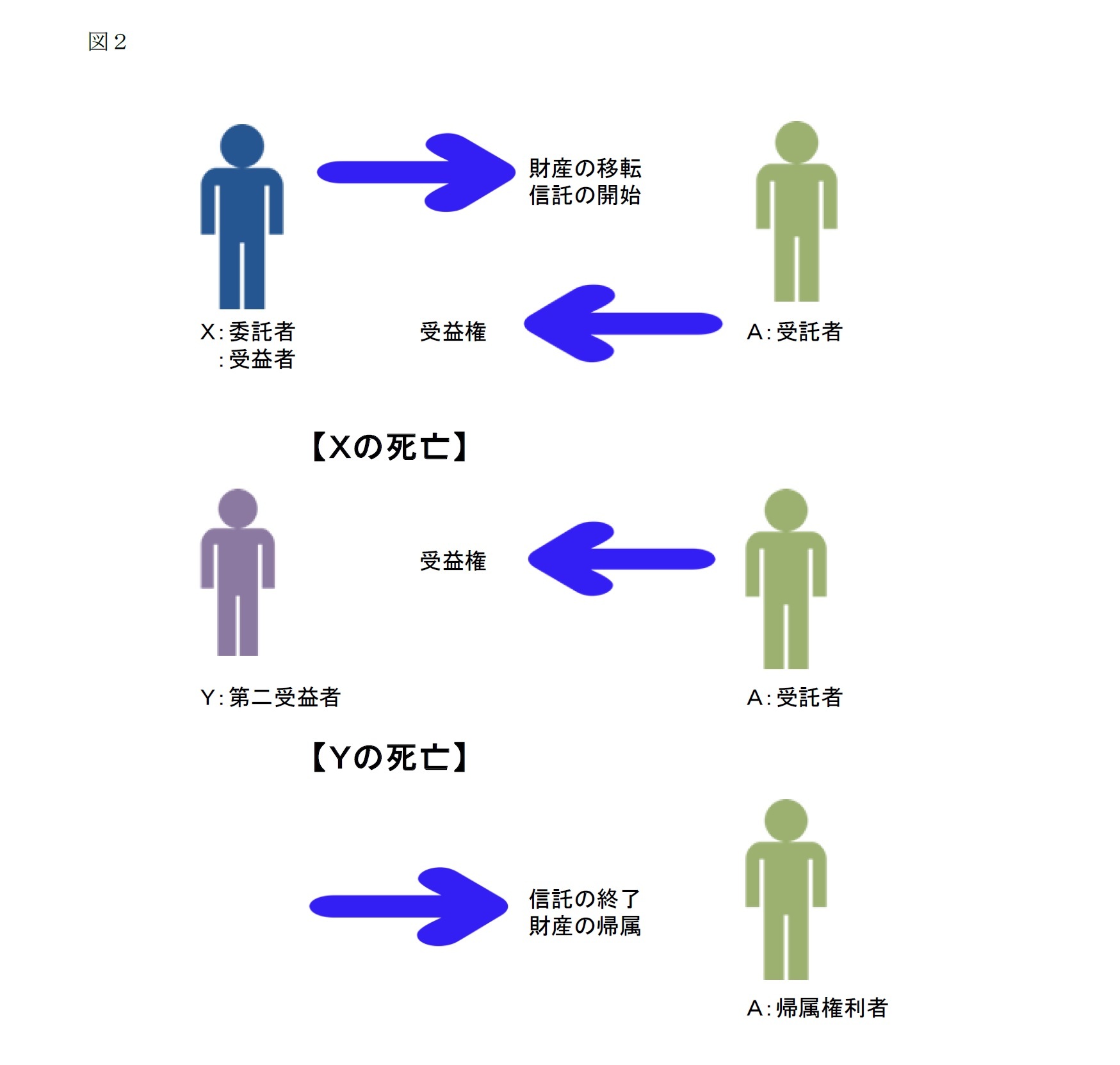

民事信託は大きく言うと、①本人が認知症などで判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ財産管理を受託者に移すこと、あるいは②特定の財産を相続時の財産分割協議から切り離して、確実に特定の相続人に相続させること、等を目的として家族間で信託を設定するものである。

具体的な事例で考えてみよう。

4 佐藤哲治「Q&A信託法」(ぎょうせい2007年11月)p26

5 受託者の義務に関して言えば、旧信託法では全面禁止であった利益相反行為について、受益者が承認した場合には認められるようにする改正(信託法第31条)などが挙げられる。

信託会社や信託銀行が受託している信託は、営利目的で行われているため商事信託であり、このような商事信託を行うためには主務官庁から免許または認可を得る必要がある(信託業法第2条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項)。

一方の民事信託は、高齢化の時代における資産管理ニーズの高まりを受け、受託者や受益者の権利義務の合理化を図った平成18年公布の新信託法の制定5をきっかけとして、注目を浴びるようになった。民事信託には免許等の監督の仕組みはない。契約のルールが信託法に定められているだけである。

民事信託は大きく言うと、①本人が認知症などで判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ財産管理を受託者に移すこと、あるいは②特定の財産を相続時の財産分割協議から切り離して、確実に特定の相続人に相続させること、等を目的として家族間で信託を設定するものである。

具体的な事例で考えてみよう。

4 佐藤哲治「Q&A信託法」(ぎょうせい2007年11月)p26

5 受託者の義務に関して言えば、旧信託法では全面禁止であった利益相反行為について、受益者が承認した場合には認められるようにする改正(信託法第31条)などが挙げられる。

<事例>

Aには高齢の両親(父親X、母親Y)がいる。両親はX名義の一戸建てに住んでおり、X名義の賃貸アパートを経営している。Xは病がちであり、またYは軽度の認知症となっていて、将来的に家やアパートを維持することが困難になりそうである。

本事例においては、自宅をどうするか、アパートをどうするか、という問題がある。XからAにアパート等を生前贈与することも考えうるが、相続税より高額である贈与税等が課せられる懸念がある。そうすると賃貸アパート経営や自宅の修繕・改修等は、X存命中はXが契約者となって行わざるをえないが、Xが寝たきりになった場合に支障をきたす。また、Xが認知症で判断能力がなくなってしまえば預金の引き出しすら行えなくなるため、成年後見制度を利用するほかはない。また、X死亡時にYの認知症が進行して判断能力がない場合には、やはりXが認知症となった場合と同様の問題が発生し、成年後見人が必要となる。

しかし、成年後見制度では、アパート建て替えのためにする金融機関からの借入行為や自宅売却などを行うためには家庭裁判所からの承認・許可、特別代理人の選任などの手続きを経る必要があり、ハードルが高いという問題がある。

Aには高齢の両親(父親X、母親Y)がいる。両親はX名義の一戸建てに住んでおり、X名義の賃貸アパートを経営している。Xは病がちであり、またYは軽度の認知症となっていて、将来的に家やアパートを維持することが困難になりそうである。

本事例においては、自宅をどうするか、アパートをどうするか、という問題がある。XからAにアパート等を生前贈与することも考えうるが、相続税より高額である贈与税等が課せられる懸念がある。そうすると賃貸アパート経営や自宅の修繕・改修等は、X存命中はXが契約者となって行わざるをえないが、Xが寝たきりになった場合に支障をきたす。また、Xが認知症で判断能力がなくなってしまえば預金の引き出しすら行えなくなるため、成年後見制度を利用するほかはない。また、X死亡時にYの認知症が進行して判断能力がない場合には、やはりXが認知症となった場合と同様の問題が発生し、成年後見人が必要となる。

しかし、成年後見制度では、アパート建て替えのためにする金融機関からの借入行為や自宅売却などを行うためには家庭裁判所からの承認・許可、特別代理人の選任などの手続きを経る必要があり、ハードルが高いという問題がある。

このような信託とすることにより、アパートも自宅もA名義となる。したがって受託者Aは自分の名義で借入をなしてアパートや家の修繕契約や建て替え契約を締結できる。あるいは施設入居などの資金を賄うなどのため自宅を売却することも可能である。信託終了時にはAが財産を取得する。

(2019年02月18日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!