- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- グローバル化と福祉国家の関係を考える-ベルリンの壁崩壊から30年の節目の年に

グローバル化と福祉国家の関係を考える-ベルリンの壁崩壊から30年の節目の年に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――ベルリンの壁崩壊から30年

2――冷戦構造の崩壊とグローバル化

しかし、「民主主義と自由主義経済が勝った」という多幸感を今や誰も持っていないだろう。「ニューエコノミーの報酬は、より荒々しく、保障の弱い、経済的に格差の大きな、社会的に階層化された生活という代償とともにもたらされている」(ロバート・ライシュ『勝者の代償』)という指摘の通り、グローバル化は利便性や繁栄をもたらした半面、所得格差の拡大や雇用の流動化なども招いた。その結果、欧米諸国を中心に反移民や反グローバル化を掲げた政治勢力が躍進している(水島治郎『ポピュリズムとは何か』)。

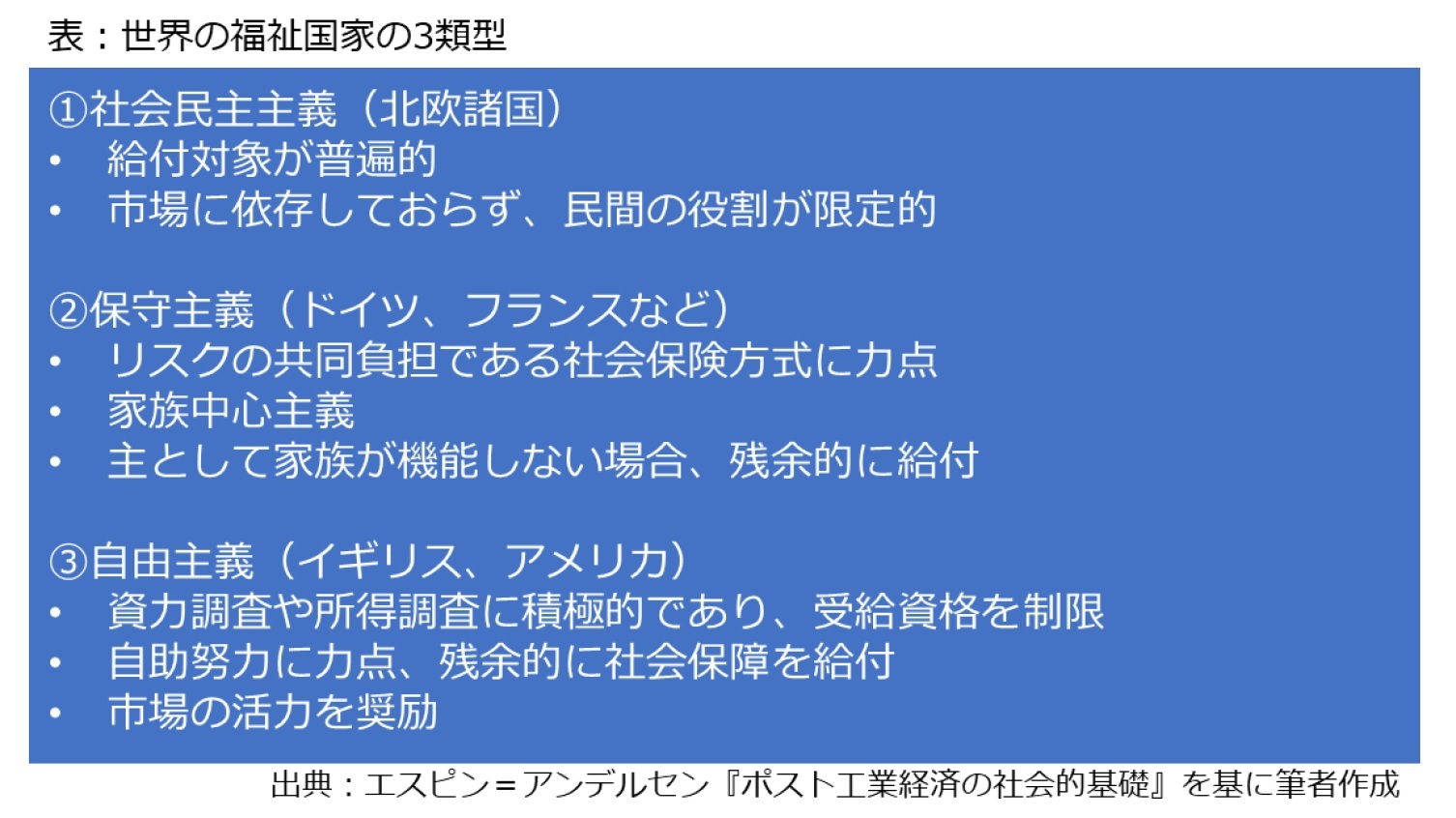

では、グローバル化は福祉国家システムにどんな影響を与えているのだろうか。あるいは与えるのだろうか。短い紙幅で全てを説明できるわけではないが、「グローバル化と社会保険方式」「国内のグローバル化と福祉国家」という2つの切り口で議論を進めてみよう。

3――グローバル化と社会保険方式

社会保険方式の大きな特徴は雇用と社会保障給付を紐付けている点である。このため、総需要の拡大を通じて、「完全雇用」を目指した戦後のケインズ的な財政政策の下では有効に機能した。

しかし、グローバル化で雇用が不安定になると、社会保障給付まで根こそぎ影響を受けるデメリットがある。例えば、会社にとって従業員を雇うことは賃金だけでなく、社会保険料の負担を強いられるという点で、「雇用税」を支払うのに等しい側面がある。このため、グローバル化で激しい競争を強いられている会社にとって、社会保険料の負担は雇用量を調整したり、退職する正規雇用労働者の代わりを非正規雇用労働者で代替したりする誘因になる。

その結果、グローバル化による雇用の不安定化は雇用に紐付いた社会保障給付まで影響を与えることになるため、非正規雇用者が排除されるなど、社会保障給付を受けられる人と受けられない人の分断が起きるリスクがある。確かに労働政策では現在、「働き方改革」の一環として、同一企業における不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の導入などが進められているが、雇用と給付を紐付ける社会保険方式がグローバル化の影響を受けやすい点に変わりはない。

そこで、社会保険方式を採用している国では様々な修正を試みている。例えば、フランスは一般社会税(CSG)という仕組みを創設し、社会保険料の本人負担を租税財源に切り替えるととともに、社会保険方式の恩恵を受けられない非正規雇用労働者などを対象とした社会保障給付の財源としている。

このほか、社会保険方式は「暗黙のうちに一家の稼ぎ手である男性が有利になる」(エスピン=アンデルセン『ポスト工業経済の社会的基礎』)傾向があるため、その結果として女性や母子家庭を排除しやすい欠点を持っているのだが、管見の限り、これらのデメリットを意識する議論は日本では少ない。むしろ、本来は排他的な社会保険方式を「普遍的」と真逆に説明する議論さえ散見される。

もちろん、社会保障は現行制度の延長線でしか制度を変えにくいため、一気に社会扶助方式(税方式)に切り替えることは現実的と思えない。それでも社会保険方式とグローバル化の相性の悪さは直視される必要があるし、こうしたマイナスの影響を緩和する観点に立つと、就労支援を通じて福祉の負担を減らそうとする積極的労働市場政策やワークフェア(workfare)が必要という指摘は参考になる(田中拓道『福祉政治史』)。さらに、多様な働き方とライフスタイルが可能となるような社会保障制度、労働慣行の見直しも必要になる。

4――国内のグローバル化と福祉国家

実際、政府は「外国人が働いてみたい、住んでみたいと思える国を目指して、職場、自治体、教育面などにおける総合的な対応策を講じてまいります」(2018年12月25日午前の記者会見における菅義偉官房長官の発言)という考え方の下、昨年12月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を策定し、生活情報などを一元的に提供する「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」の創設などを打ち出した。さらに、2019年度政府予算案でも医療機関における外国人患者の受け入れ体制を整備するため、ワンストップでの対応や多言語コミュニケーションなどを支援する予算として17億円を計上するなど、いくつかの予算措置も講じられている。

しかし、福祉国家は元々、外国人労働者を想定していないシステムである。具体的には、福祉国家とは所得再分配やリスク分散などを実施することで、「国民としての同質性を担保し、再生産する」(新川敏光編著『国民再統合の政治』)ことに主眼を置いている。このため、外国人労働者という少数派が社会に増えると、「福祉国家が国民国家として本来もっている異質性を排除するメカニズムが露わになる」(新川前掲書)危険性がある。実際、多くの移民・難民を受け入れている西ヨーロッパの国々では、「外国人が福祉国家の負担となっているので、福祉の対象を自国民に限定すべきだ」と主張する「福祉排外主義」の傾向が強まっているという(水島前掲書)。

一方、日本でも「医療保険制度を悪用して不正受給している外国人労働者の実例があるのではないか」という議論が政界に出始めており、政府は今年の通常国会で、国民健康保険に関する市町村の調査権限を強化する法改正に取り組むとしている(2018年12月17日『朝日新聞』)。

もちろん、限られた財源を有効に使うため、不正受給対策を議論することは重要であるが、ヨーロッパで「福祉排外主義」が高まった経緯を踏まえると、こうした議論が行き過ぎる危険性にも留意する必要がある。具体的には、不正受給に厳しく臨みつつも、外国人労働者の就労環境を整備するバランス感覚が求められる。

それでも悩ましいのが家族の問題である。健康保険法に基づく現在の海外療養費制度に従うと、健康保険に加入する外国人労働者の家族(被扶養者)が現地の医療機関にかかった後、外国人労働者が保険給付を申請した場合、保険適用分については、保険者(保険制度を運営する主体)が現金で払い戻す必要がある。

ここで、外国人労働者を送り出した国の行政機構や家族制度が明らかに日本と異なる場合、難しい問題が起きる。具体的には、「母国の戸籍制度が不十分な場合、被扶養の実態をどう把握するか」「家族制度が明らかに違う国(例:一夫多妻制、養子縁組、婚外子など)の場合、どこまでを給付対象として認めるか」といった点である。このため、政府は家族の給付要件を「日本居住」とする方向で法改正を検討していると伝えられている(2018年11月7日『朝日新聞』『読売新聞』)が、外国人労働者の就労環境整備と保険制度の安定的な運営の間で、難しいバランスが求められていることになる。

5――おわりに

特に、経済不況下で社会人となった団塊ジュニア世代が高齢者になる2040年頃の社会保障を意識すると、「社会保険方式の恩恵から漏れる人にどう対応するか」という点は今から準備する必要がある。団塊ジュニアには経済不況下で正規雇用労働者として就職できなかった人が多く、厚生年金など雇用と結び付いた社会保険方式の給付を十分に受けられない可能性が高いためだ。

さらに、生産年齢人口が激減する2040年頃を見通すと、人材不足を補う上で外国人労働力のウエイトが大きくなっている可能性があり、その結果として「福祉国家が想定していなかった外国人労働者に対する社会保障をどうするか」といった議論は欠かせない。

ここで取り上げた2つの切り口について有効な解決策を見出すのは決して容易ではないが、平成が終わりを告げる今年、グローバル化と社会保障制度の在り方を考えることは決して回り道にならないはずである。

(2019年01月08日「研究員の眼」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【グローバル化と福祉国家の関係を考える-ベルリンの壁崩壊から30年の節目の年に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

グローバル化と福祉国家の関係を考える-ベルリンの壁崩壊から30年の節目の年にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!