- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- データで見る「ニッポンの独身者は誰と暮らしているのか」-「結婚のメリットがわからない」独身者の世帯(居場所)のカタチとは。

データで見る「ニッポンの独身者は誰と暮らしているのか」-「結婚のメリットがわからない」独身者の世帯(居場所)のカタチとは。

基礎研REPORT(冊子版)11月号

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

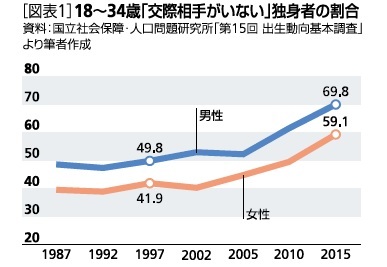

1―はじめに:急増する「交際相手がいない」男女

経済的にみるなら、もし独身者が経済的に自立して1人世帯という場合、それは最も非効率的なコスト構造(お金がかかる)の暮らし方である。

OECDの貧困世帯の定義に使用される計算でも、2人世帯では1人世帯よりもコストが7割にまで落とせることが示される。光熱費や家賃など固定費を含む費用は世帯人数増加により逓減し、食品等もまとめ買いによって大きくコスト低下が可能だ。モノの供給者側からすれば単身世帯者は単価を高く売れる「儲かる相手」ではあるが、需要者側にとってはコスト高(2人世帯より1.4倍コスト増)であるために、貯蓄に影響しかねない暮らし方となる。「お金持ちの遊興暮らし」ならまだしも、金銭的な無駄を省きたい、お金がない人には最も向かない暮らし方となる。

そこで本レポートでは、統計的には未婚化と非交際化が急増しているニッポンの独身者について、暮らしのコスト構造を大きく支配する世帯構造に注目し、彼らがどのような世帯構造で暮らしているのか、国勢調査結果を用いて検証してみたい。

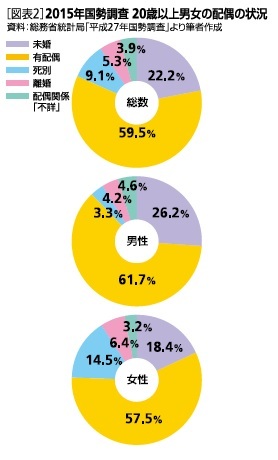

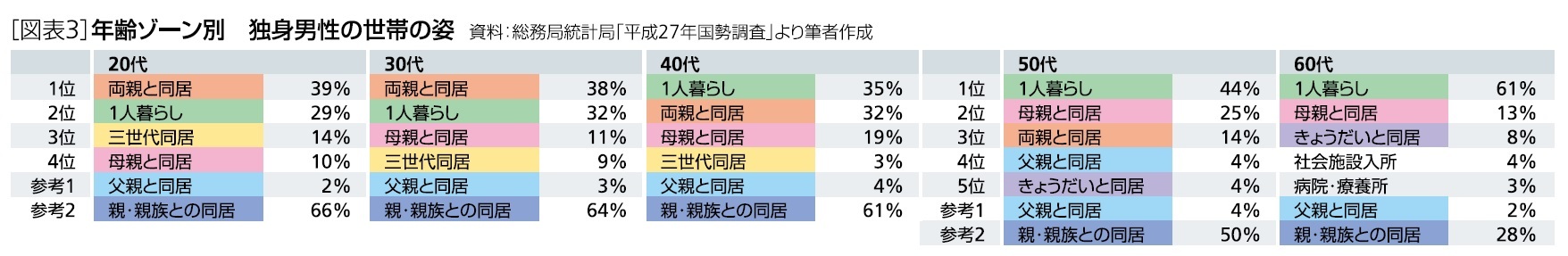

2―男女別「独身者」割合

20~30代は年齢的に親の介護等での同居が6割にのぼるとはまだ考えにくい。学生時代の延長のような世帯を6割の独身男性が親族と続行し、その割合のまま40代に移行する。50代以降(両親は70代以上になると予想)、親の介護等で親との同居が増加することも予想したが、逆にその割合は減少、代わりに1人暮らしやきょうだいのみ同居が増加する。親が施設に入る、他界する等で同居を中止・終了しているようにも見えるデータとなっている。

1人暮らし独身男性は40代までは3割程度だが、親などの親族同居解消にともない50代以降は急増、60代では6割となる。初老の50代から初めて慣れない1人暮らしを始める独身男性が相当数存在する、という社会的に不安な状況が示唆されているようである。

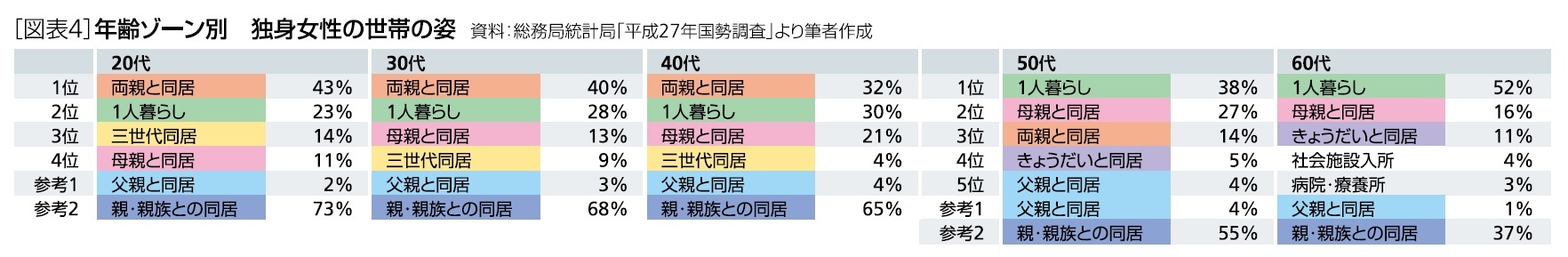

2|独身女性のケース―極めて高い親との同居率、60代から独立?

次に、独身女性についても同様にまとめた[図表4]。

約7割の独身女性が40代まで親・親族との同居を続けている。一方、1人暮らしは約3割程度で40代まで推移する。こちらも男性同様、50代から親と同居は大きく減少する。60代で両親との同居が減少する代わりにきょうだいとの同居に同率水準で移行していることも興味深く、男性より強く「身内密着型世帯死守」が示唆されている。

4―「親族密着世帯」依存の生き方

分析結果から感じるのは「これでは初老になるまでパートナーを持つメリットなど感じられないのではないか」である。先述の通り、1人より2人世帯の方が生活コストは約7割に減少する。これがパートナーを持つ大きなメリットの1つといえる。しかし両親との3人世帯の1人当たりコストは6割に、祖父母も同居であれば5人世帯でコストが5割に減少する。親や祖父母側にも当然この同居メリットはある。多大なコスト削減効果を持つ親族同居から若い男女が離れられない根拠の1つはこの同居メリットともいえる。

経済的理由に加えて、長年慣れ親しんだ生活習慣を変えずに済むというメリットが付加される。長年子どもポジションで暮らしてきた立場から「加齢しても子どもとしての居場所を維持」することさえも容易だろう。これは結婚同居のメリットから絶対得られないメリットである。

例えば親との同居メリットとして、

● 家事・近所付き合いは母親

● 不動産コストゼロ

● 父親の車が足代わり

…となってくると、子どもポジションにある者の思考が「親を超える経済利益享受可能な結婚以外メリットなし」となっても致し方ないだろう。

2|老後1人で生活することへの不安―45歳以上で結婚希望再燃

かつて農村社会が主流であった時代には、大規模家族経営のメリットとして、親族同居死守が最適であったかもしれない。しかし、第2次・第3次産業従事者が大半を占める現在、このような親族密着型世帯のあり方維持は、愛する娘・息子の稼ぐ力、家庭形成意欲、社会的責任感など諸々の自立心を奪いかねないことは考えておきたいところである。

明治安田生活福祉研究所「2017年 35~54歳の結婚意識に関する調査」では「一生独身でいることを決意・覚悟した理由」として男性4割、女性3割が「結婚に向いていない」と回答。しかし45歳以上で「やっぱり結婚したいと思うようになった理由」について男性4割、女性5割が「老後1人で生活することへの不安」と回答している。

本レポート分析からは、50代以降、親の健康事情等によって「20代から続いた親との同居が解消」され、「中高年からの非自発的な1人暮らし」をする独身が急増する姿がみてとれる。その中で、45歳以降ようやく「1人は不安、やはり結婚したい」と思い始める現代の独身男女の姿が浮かび上がる。

独身男女の語る「結婚が向いていない」「メリットがわからない」などという回答背景の1つに、男性6割超、女性7割超の「身内だけとのリーズナブルで気楽な暮らし」があることは間違いないといえるのではないだろうか。

―可愛い子には旅をさせよ。

そんな言葉が日本の未婚化を理解するキーワードの1つかもしれない。

(2018年11月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データで見る「ニッポンの独身者は誰と暮らしているのか」-「結婚のメリットがわからない」独身者の世帯(居場所)のカタチとは。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データで見る「ニッポンの独身者は誰と暮らしているのか」-「結婚のメリットがわからない」独身者の世帯(居場所)のカタチとは。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!