- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 人工透析の増加-慢性腎臓病の早期発見は進むか?

人工透析の増加-慢性腎臓病の早期発見は進むか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

腹膜透析は、患者の腹腔に埋め込んだカテーテルを通して透析液を腹腔内に入れる。腹膜の働きを利用して、血液中の老廃物を排出する。

腹膜透析には、APDとCAPDの2つの方法がある16。APDは、就寝中に専用の機器が自動で透析液を注入、排出することで透析を行う。一方、CAPDは、透析液の入った袋を自分で交換するもので、1回あたり30分程度の透析を日中3~5回に分けて行う。交換の作業は、自宅や外出先で清潔な場所を確保して行う。どちらも通院は、月1、2回程度となる。腹膜透析と血液透析を組み合わせる治療法も、行われている。腹膜透析は、交換時の感染による腹膜炎や、腹膜の硬化症に注意する必要がある。腹膜の機能はしだいに低下するため、開始から5年~10年後に血液透析に移行しなくてはならない。腹膜透析の取扱医療機関は限られている。患者数は、2016年に9,000人程度と、あまり普及していない。

16 APDは、Automated Peritoneal Dialysis(自動腹膜透析)の略。CAPDは、Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis(持続携行式腹膜透析)の略。

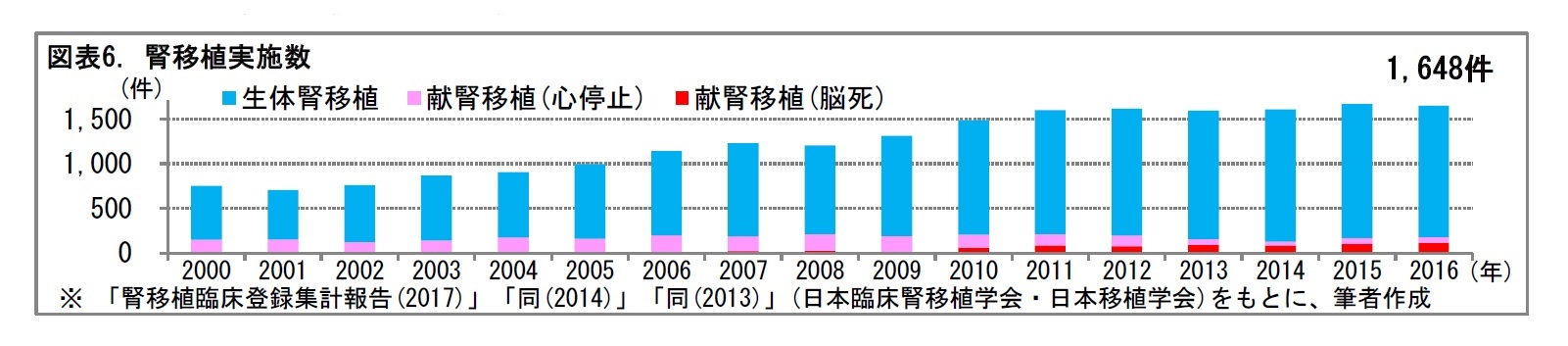

腎移植は、現状では、腎機能をほぼ回復することができる唯一の治療法といえる。親族などからの提供による生体腎移植17と、亡くなった人(脳死もしくは心停止した人)の提供による献腎移植がある。1997年に施行された臓器移植法では、臓器提供には家族の承諾が必要で、脳死後の臓器提供は本人の書面での意思表示が必須とされていた。書面での意思表示は、民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上を対象としていた。2010年に、同法の改正法が全面施行され、本人の意思が不明な場合には、家族の承諾で臓器の提供が可能となった。これにより、15歳未満の人からの脳死臓器提供も可能となった。

腎移植を受けた患者は、手術のあと、生涯、免疫抑制剤の服用を続ける必要がある。免疫抑制剤による合併症(感染症や悪性腫瘍)のリスクもある。併せて、生活習慣病予防を徹底して、移植を受けた腎臓への負担を減らし、慢性腎臓病の悪化を防ぐことも必要となる。

近年、腎移植の実施数は年間1,600件前後で推移している。2000年頃と比べて、生体腎移植は増加している一方、献腎移植はほぼ横這いとなっている。総じて、腎移植は、取り扱い数が伸びていない。

17 臓器提供者は、親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)であること。心身ともに健康な成人であり、意思表示がしっかりでき自発的に腎臓の提供を申し出ていること。2つの腎臓が機能しており、その働きが良好であること。全身性の活動性感染症、悪性腫瘍(治癒したものは除く)などに罹患していないこと、などの条件を満たす必要がある。医学的条件は、医師による医学的判断が基準となる。(一般社団法人全国腎臓病協議会のホームページの内容を筆者がまとめた。)

4――人工透析や腎移植の医療費

1|人工透析は毎月40万円程度の医療費となるが、患者負担は大幅に軽減される

血液透析の医療費は、通院で週3回透析を行う場合、月約40万円となる。また、自宅で腹膜透析を行う場合、治療内容により月35~70万円となる。人工透析患者には、公的医療保険制度の特定疾病高額療養費制度が適用される18。これにより毎月の負担は、医療機関ごと(入院・通院別)または調剤薬局ごとに1万円(70歳未満で一定額以上の収入がある場合19は2万円)に抑えられる。また、人工透析患者は身体障害者1級と認定されることが多く、自治体によっては、医療費の自己負担分の助成が行われる場合もある。この場合、患者負担は実質ゼロ(一定額以上の収入がある場合は1万円)となる。

18 ほかに、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群も、特定疾病高額療養費制度の対象とされている。

19 被用者保険の場合、標準報酬月額が53万円以上。国保の場合、世帯内のすべての加入者の総所得金額(収入から給与所得控除、公的年金等控除、必要な経費を差し引いたもの)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額の合計額が600万円以上。

一方、腎移植を受ける場合には、移植を受ける患者の医療費は公的医療保険制度の対象となる。生体腎移植におけるドナーの手術・入院費用は、移植を受ける患者の保険から支払われる。移植に至らなかった場合の検査費用や、退院後の通院等の医療費は、ドナー自身の保険を利用することが一般的。なお通常は、自己負担額については、都道府県や市町村が行う重度心身障害者医療費助成制度や、市区町村が行う自立支援医療(更正医療・育成医療)を利用することで、軽減が可能となる。

3|人工透析が公的医療保険制度に与える財政面の負担は大きい

上記のとおり、人工透析や腎移植に伴う患者の医療費負担は大幅に軽減されている。その負担は、公的医療保険制度に回る形となる。仮に、約33万人の人工透析患者について、1人あたり年間500万円の医療費がかかるとすると、医療費総額は、1兆6,000億円程度となる。これは、国民医療費の4%程度に相当する。2017年10月に開催された経済財政諮問会議では、「透析医療の実態に応じて診療報酬の適正化を図るとともに、保険者等による糖尿病患者の重症化予防を促進」として、診療報酬制度の見直しにおいて、医療費適正化を図るための項目の1つに挙げている。

4|慢性腎臓病の予防に努め、重症化を防ぐことが重要

人工透析は、一度開始すると生涯治療を続けなくてはならない。健常者が慢性腎臓病の患者に移行することや、慢性腎臓病患者が重症化することを防ぎ、人工透析の導入を減らすことが重要となる。

2018年7月公表の腎疾患対策検討会(厚生労働省)の報告書では、予防や重症化防止のための個別対策として、(1)普及啓発、(2)地域医療体制の整備、(3)診療水準の向上、(4)医療関係者の人材育成、(5)関連分野の研究開発の推進が必要としている。同報告書は、対策の全体目標を、早期の発見・診断、重症化予防、慢性腎臓病患者のQOLの維持向上に置いている。そして、達成すべき成果目標の1つに、「2028年までに、年間新規透析導入患者数を35,000人以下に減少させる」ことを掲げている。この人数は2016年に39,344人であり、2018年も同数とすると、今後10年間で10%超の減少が必要となる。

5――おわりに (私見)

そのためには、慢性腎臓病という病気の知識を広く普及啓発する必要がある。日本人の慢性腎臓病患者は成人の8人に1人と推計されており、予防や重症化防止の効果は大きいものと考えられる。

今後も、目標の達成状況を含めて、慢性腎臓病や透析患者の動向に注意していくこととしたい。

(2018年10月19日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人工透析の増加-慢性腎臓病の早期発見は進むか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人工透析の増加-慢性腎臓病の早期発見は進むか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!