- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医療広告規制の見直し-医療機関のウェブサイトはどこまで広告可能なのか?

医療広告規制の見直し-医療機関のウェブサイトはどこまで広告可能なのか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――ウェブサイト等での広告可能事項 (広告可能事項の限定解除)

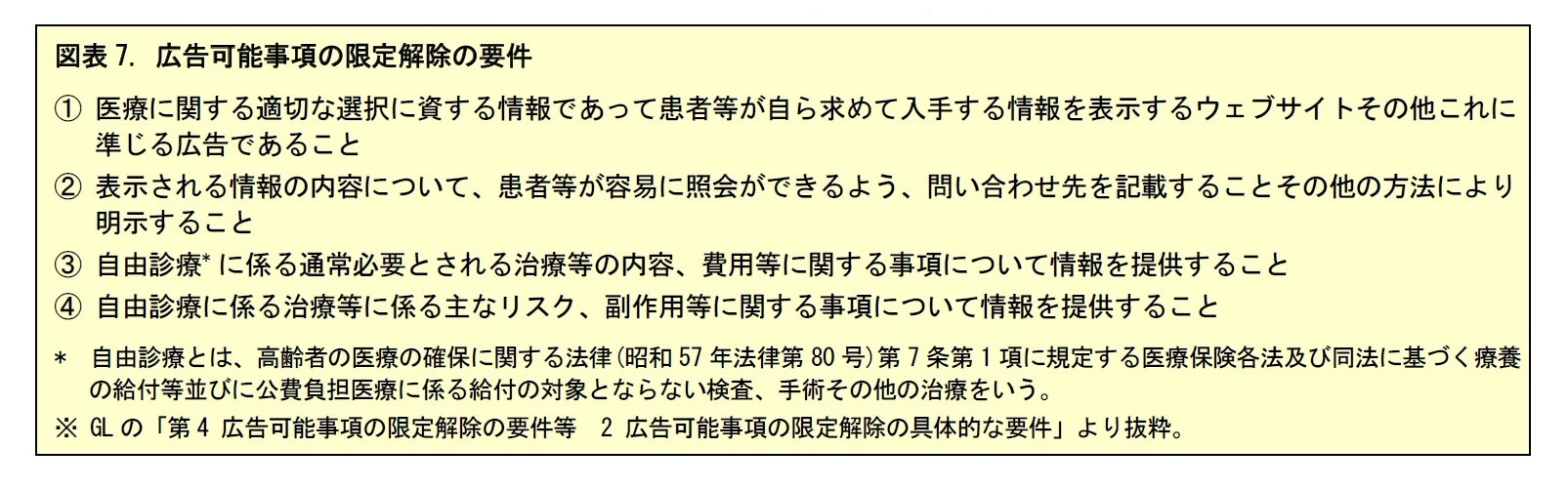

要件(1)は、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するもので、従来医療広告の規制の対象とされていなかった、ウェブサイト、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうる。なお、(a)インターネット上のバナー広告、(b)検索サイト上で、例えば「癌治療」などと検索を行った際にスポンサーとして表示されるもの、(c)検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果の上位に表示されるようにしたものは、要件①を満たさず、限定解除されない。

要件(2)は、電話番号やメールアドレスなど、表示される情報の内容についての問い合わせ先が記載されているもの。これにより、患者等が容易に照会することができ、患者と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている場合を指している8。

要件(3)と(4)は、自由診療に関するもの。自由診療は、保険診療と異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なる可能性がある。このため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用9、治療期間、回数を掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供することとされた10。

さらに、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が乏しい場合、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えない恐れがある。このため、利点等のみを強調することにより、読み手を誤認させて不当に誘引すべきではなく、国民や患者による医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を提供することとされた8。

8 問い合わせ先として、予約専用の電話番号や、問い合わせに対する折り返し連絡がない自動音声の電話番号、受付した旨の返信があるのみで問い合わせに対する返答がないメールアドレスは、患者等が容易に照会できる状態とはみなされず、限定解除要件を満たしているとは認められない。(QAのQ5-10より)

9 標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこととされている。

10 当該情報の掲載場所について、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこととされている。

5――医療広告規制の見直しの具体内容

(1) バナー広告 (QAのQ1-7)

バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に該当するため、医療法やGLで認められた広告可能事項に限り広告可能。なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていた。今回の改正で、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトに相当するとされた。

(2) QRコード(広告のチラシ等の印刷)を読み込むことで表示されるウェブサイト (QAのQ1-8)

インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象となる。

(3) 医療機関の情報提供機能を備えたスマートフォンのアプリから得られる情報 (QAのQ1-9)

患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリであれば、医療機関のウェブサイトと同じく、広告規制の対象となる。

(4) 広告規制の対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合 (QAのQ1-10)

医療機関の情報取得を希望した人のみが閲覧可能(一般人は閲覧不可)でも、広告規制の対象となる。

(5) 患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレット (QAのQ1-11)

患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われるため、広告規制の対象となる。

(6) 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報 (QAのQ2-9)

患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できない。

(7) 医療機関の口コミ情報ランキングサイト (QAのQ2-10)

ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できない。

(8) SNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関する感想を述べた場合 (QAのQ2-11)

個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。

(9) 治療効果に関する内容のウェブサイト上での広告 (QAのQ2-17)

治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できない。

なお、上記のうち、(1)~(5)および(9)の場合、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、図表7の要件を満たした場合、広告可能事項の拡大が可能とされている11。

11 (9)については、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があるとされている。

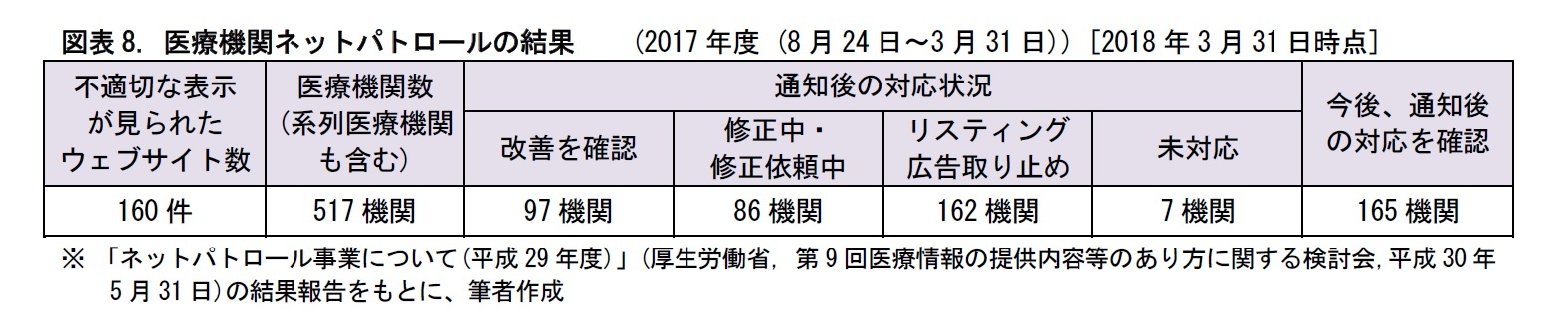

6――医療機関ネットパトロールの状況

7――おわりに(私見)

今後、客観性や正確性を確保し得る医療情報を、適切に提供することで、患者の利便性を高め、医療の効率性向上に役立てていくべきであろう。一方、虚偽や誇大表示などの不適切な広告は、医療サービスに対する患者の不信感を助長しかねない。こうした広告の取り締まりには、手を緩めることはできない。このように、医療広告は、医療制度にとって、クスリにも毒にもなりうるものといえる。

引き続き、医療広告規制や医療機関ネットパトロールの動向等を注視することが必要と考えられる。

(2018年10月05日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療広告規制の見直し-医療機関のウェブサイトはどこまで広告可能なのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療広告規制の見直し-医療機関のウェブサイトはどこまで広告可能なのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!