- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 国際疾病分類の改訂~健康・医療・介護データの蓄積に期待

国際疾病分類の改訂~健康・医療・介護データの蓄積に期待

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ――― ICDとは

ICD1(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)とは、様々な国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、1900年以降、WHOが定期的に改訂している分類である。

WHO加盟国は、死因分類については、死因統計を報告する必要があるため、導入時期は区々であるものの、おおむね最新のICDを使う。一方、疾病分類については、自国で医療費政策に使う診断群分類をもつ国が多いため、自国の事情にあわせてアレンジして使っているようだ。

日本では、ICDに準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」を統計法に基づく統計基準として定めており、

- 国が定期的に公表している公的統計(人口動態統計、患者調査、社会医療診療行為別調査等)

- 医療機関等のレセプト(診療報酬明細書)、電子カルテ、DPC(診断群分類・包括評価)等

1 正式名称は、”International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”。

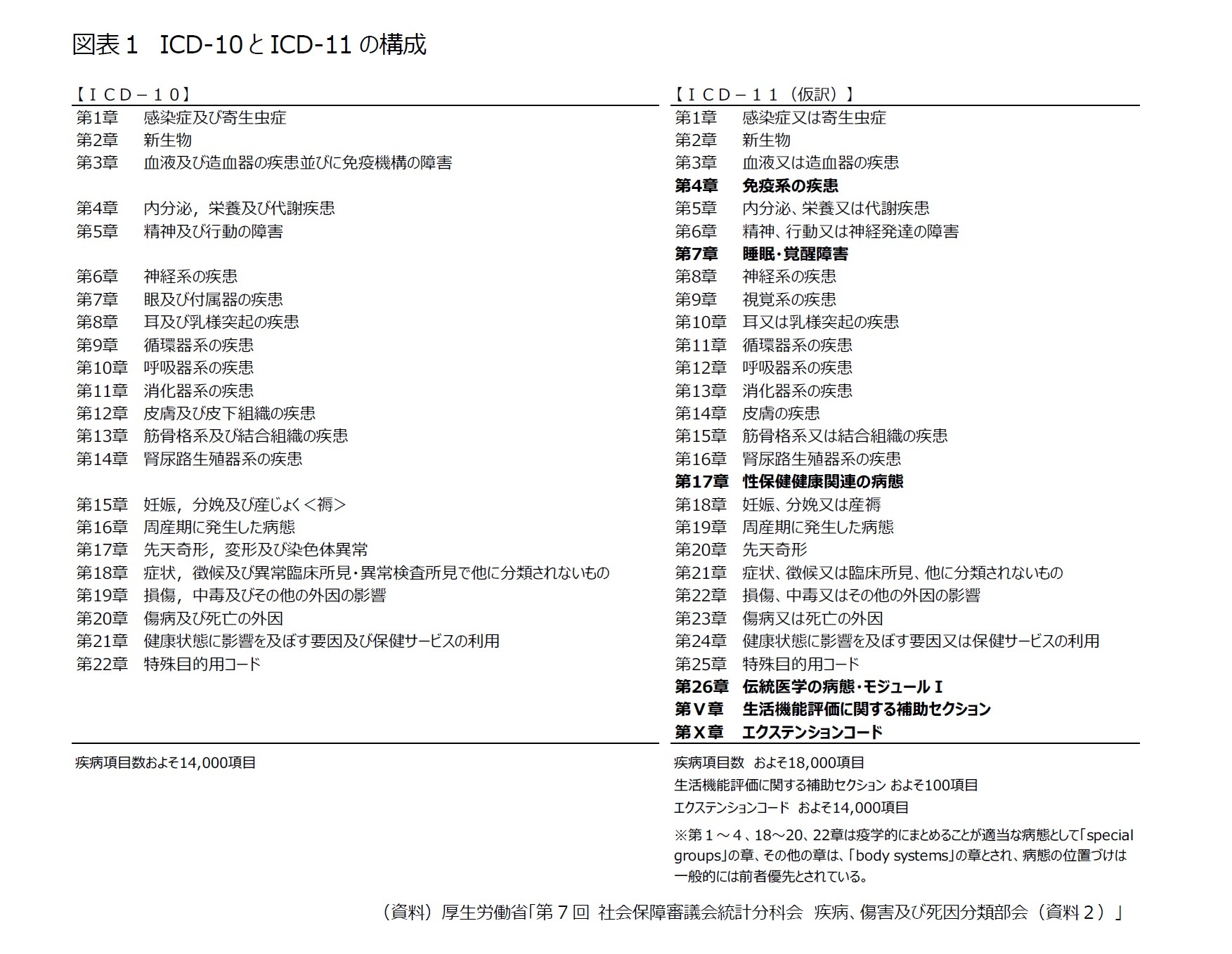

現在利用されている分類はICD-10(第10版)で、1990年にWHOの総会で承認され、2003年、2013年に小さな改訂を経て現在に至る。

ICD-11については、2007年に改訂のための議論が始まり、各国の協力学会や臨床現場の意見もふまえて、2018年6月に公表された。今後、2019年5月の世界保健総会で採択され、2022年に発効の予定である。

2 ――― ICD-11の特徴

「第4章 免疫系の疾患」「第7章 睡眠・覚醒障害」「第17章 性保健健康関連の病態」は、主に章立てを組み直したことによる追加である。

たとえば、「免疫系の疾患」は、これまで「血液及び造血器の疾患」と同じ章に分類されていたが今回分離された上で、アレルギー等の該当疾病が他の章から移設された。「睡眠・覚醒障害」についてみると、これまで睡眠に関する疾病は、「精神及び行動の障害」と「神経系の疾患」に分かれていたほか、多くの睡眠・覚醒障害に病名コードがついていなかったが、今回統一され、病名コードが細分化された。新たに病名コードがついたことで、実態把握も進むと考えられる。また、「性同一性障害」は、これまで「精神及び行動の障害」に分類されていたが、今回「性別不合」と名称変更されたうえで「精神、行動又は神経発達の障害」から外れた。

その他、「脳血管疾患」が、これまで「循環器系の疾患」に分類されていたが、「神経系の疾患」に移設される等の変更があった。

「伝統医学の病態─モジュールⅠ」は、東アジアの伝統医学がコード化されるようになったことによる追加である。伝統医学(主に、漢方・鍼灸)は、それぞれ特定地域で発展してきたが、グローバル化が進む中で、国際的に用語や診療コードの標準化が求められるようになっていた。今回、東アジアの伝統医学が組み込まれることになり、日中韓を中心に討議が重ねられてきた。

「伝統医学疾病(特定の症状、徴候等とともに発現する身体系の機能不全)」、および「伝統医学証(脈診、舌診、腹部診察等による所見)」にコードが振られている。

従来の疾病分類とは異なる位置づけであり、死因分類には使われないほか、症候が同じであれば西洋医学のコードが優先される。

今回、伝統医学が組み込まれたことにより、伝統医学のデータ蓄積と、従来の疾病分類と伝統医学の疾病分類を組み合わせた病状の把握や治療が期待される。

2 冒頭で紹介した「ゲーム障害(Gaming disorder)」は、「精神、行動又は神経発達の障害」に組み込まれた。

3 ――― データの蓄積と活用の視点から

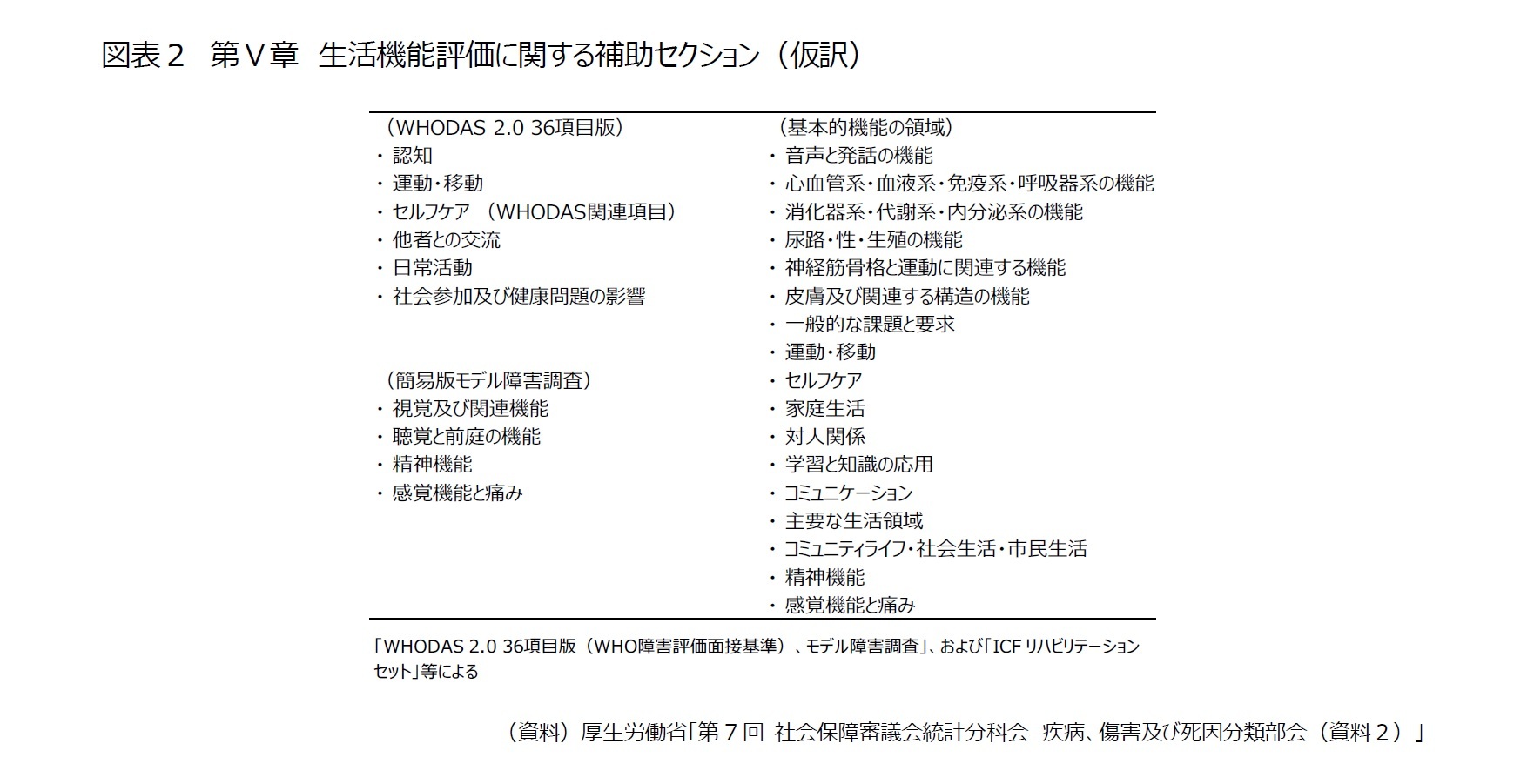

また、医療と介護の連携は、現在進められている地域包括ケアの中心となる。新しくICFを取り入れた「生活機能評価に関する補助セクション」は、医療と介護の連携に使える項目だと思われる。しかし、現在、ICFの概念は使われているものの、必ずしも今回導入された分類と同一ではないため、普及に向けては既存の基準や統計との整合性の確認等が必要だろう。

(2018年09月25日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国際疾病分類の改訂~健康・医療・介護データの蓄積に期待】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国際疾病分類の改訂~健康・医療・介護データの蓄積に期待のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!