- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費増税前後の需要変動を均すことは可能か

2018年08月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

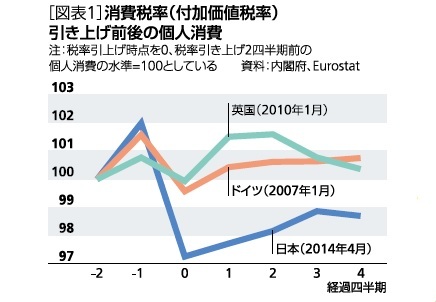

政府は、過去の欧州の事例を学ぶことによって、2019年10月の消費税率引き上げ時の需要変動を平準化することを目指している。ドイツ、英国といった欧州諸国では、税率引き上げの日に一律一斉に税込価格の引き上げが行われることはなく、税率引き上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減が発生していない。政府は、欧州のように事業者の判断で価格設定が自由に行われるようにすることで、税率引き上げ前後の駆け込み需要・反動減を抑制しようとしている。

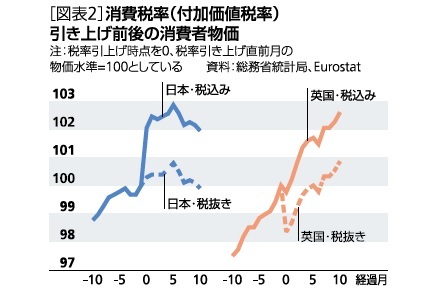

欧州は、価格の表示方式が総額表示(税込み)となっていることもあり、企業は増税前も増税後も総額ベースでほぼ同じペースで値上げしている。結果的に税抜き価格では増税直後に値下げをしていることになる。このことは増税の一部を企業が負担していることを意味するが、もともとの物価上昇率が高いため、約半年後には税抜き価格でも増税前の水準に戻り、負担のかなりの部分は短期間で吸収されている。

一方、日本は欧州のように価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業が価格設定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的な値上げが行われることは考えにくい。欧州の価格転嫁方式を日本で取り入れることは難しいだろう。

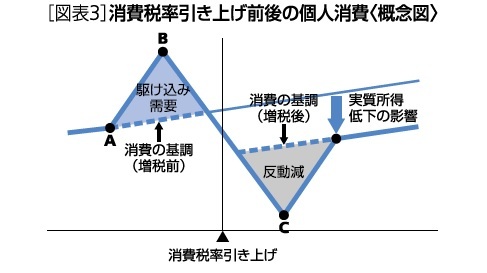

そもそも駆け込み需要と反動を均す必要はあるのだろうか。駆け込みとその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。仮に駆け込み需要と反動減をなくすことが出来たとしても、消費増税を実施する限り実質所得低下の影響は避けられない。政府は駆け込み・反動減の平準化策に重点を置きすぎているように思う。

一方、日本は欧州のように価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業が価格設定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的な値上げが行われることは考えにくい。欧州の価格転嫁方式を日本で取り入れることは難しいだろう。

そもそも駆け込み需要と反動を均す必要はあるのだろうか。駆け込みとその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。仮に駆け込み需要と反動減をなくすことが出来たとしても、消費増税を実施する限り実質所得低下の影響は避けられない。政府は駆け込み・反動減の平準化策に重点を置きすぎているように思う。

正確な理解が重要

たとえば、消費税率引き上げ直前の個人消費の増加が駆け込み需要によるものだった場合、税率引き上げ直後の個人消費の減少率(図表3のB→C)は、駆け込み需要の反動に実質所得低下の影響が加わることにより、直前の増加率(図表3のA→B)の2倍以上になる。前回の消費税率引き上げ後の個人消費の大幅減少はこの理屈に沿ったものと言えるが、当時は想定外の落ち込みという見方も少なくなかった。

消費税率引き上げ前後に生じる経済変動を国民に分かりやすく説明することも政府の重要な役割と考えられる。景気の振幅が非常に大きくなったとしても、そのことが事前に分かっていれば、経済に対する不確実性は低下する。少なくとも、前回の税率引き上げ時のように、駆け込み需要で高成長となった時に過度に楽観的となり、反動減で大幅マイナス成長となった時に過度に悲観的となるような事態は避けられるだろう。"

消費税率引き上げ前後に生じる経済変動を国民に分かりやすく説明することも政府の重要な役割と考えられる。景気の振幅が非常に大きくなったとしても、そのことが事前に分かっていれば、経済に対する不確実性は低下する。少なくとも、前回の税率引き上げ時のように、駆け込み需要で高成長となった時に過度に楽観的となり、反動減で大幅マイナス成長となった時に過度に悲観的となるような事態は避けられるだろう。"

(2018年08月08日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費増税前後の需要変動を均すことは可能か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費増税前後の需要変動を均すことは可能かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!