- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 電話と電卓の数字の配列-電話と電卓の数字の配列が異なるってこと知っていましたか-

2018年08月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

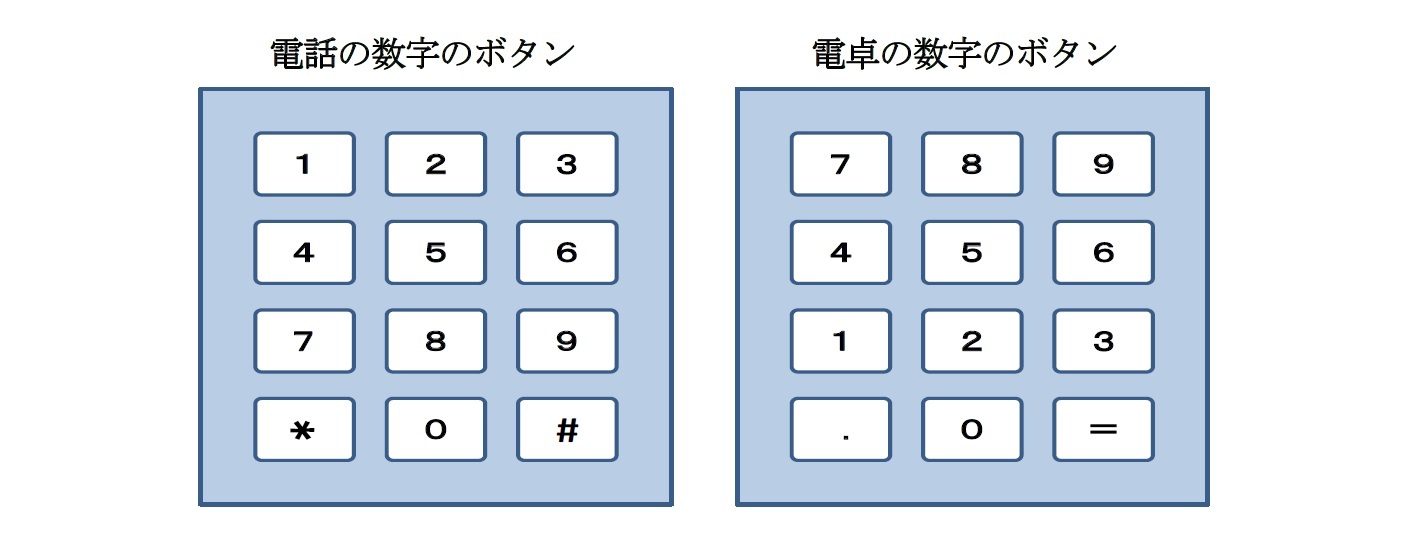

携帯電話等の電話やパソコンや電卓で数字を入力する時に、数字の入力キーが現われるが、皆さんはこの2つの数字の配列が異なるってことをご存知だろうか。

今回の基礎研レターでは、この電話と電卓の数字のボタン(いわゆる「テンキー」と呼ばれているもの)の配列について調べてみた。

今回の基礎研レターでは、この電話と電卓の数字のボタン(いわゆる「テンキー」と呼ばれているもの)の配列について調べてみた。

2―電話と電卓の数字のボタンの配列はどうなっているのか

3―電話の数字のボタンの配列について

皆さんもご存知のように、もともとの電話機はダイヤル式で数字のボタンは付いていなかった。日本で最初にボタン式の電話機が登場したのは1969年で、その翌年に公募によって「プッシュホン」という和製英語の呼び名が使われるようになった。

現在の日本におけるプッシュホンの「テンキー方式」の数字の配列は、米国において「タッチトーン・テレフォン(Touch-tone telephones)或いはプッシュボタン・テレフォン(Push-button telephone)」として使用されていたものと同じ配列を採用したことによる。米国では、最初のプッシュボタン式の電話機の開発者であるリチャード・デイニンジャー(R.L.Deininger)が発表した論文1が基となって、電卓式やダイヤル式を含む数字の配列を何パターンも検討した結果、ボタンを押すスピードや押し間違いの頻度等を考慮して、最も自然だからという理由で、現在の電話式に決定されたとのことである。確かに、一般的な人間の感覚としても、電卓式との比較では、数字は左上からスタートして、まずは上段の左から右へ、その後下段に下りていくという並べ方が、よりフィットするように思われる。

なお、電話の数字のボタンの配列については、ITU-T(国際電気通信連合の電気通信標準化部門)によって定められていて世界共通となっている。

因みに、テレビのリモコンのチャンネル用の数字についても、1から12までの数字が、電話と同様な配列で並べられている。

1 R. L. Deininger: "Human Factors Engineering Studies of the Design and Use of Pushbutton Telephone Sets", The Bell System Technical Journal, Vol.39, No.4 (1960年7月), pp.995-1012

現在の日本におけるプッシュホンの「テンキー方式」の数字の配列は、米国において「タッチトーン・テレフォン(Touch-tone telephones)或いはプッシュボタン・テレフォン(Push-button telephone)」として使用されていたものと同じ配列を採用したことによる。米国では、最初のプッシュボタン式の電話機の開発者であるリチャード・デイニンジャー(R.L.Deininger)が発表した論文1が基となって、電卓式やダイヤル式を含む数字の配列を何パターンも検討した結果、ボタンを押すスピードや押し間違いの頻度等を考慮して、最も自然だからという理由で、現在の電話式に決定されたとのことである。確かに、一般的な人間の感覚としても、電卓式との比較では、数字は左上からスタートして、まずは上段の左から右へ、その後下段に下りていくという並べ方が、よりフィットするように思われる。

なお、電話の数字のボタンの配列については、ITU-T(国際電気通信連合の電気通信標準化部門)によって定められていて世界共通となっている。

因みに、テレビのリモコンのチャンネル用の数字についても、1から12までの数字が、電話と同様な配列で並べられている。

1 R. L. Deininger: "Human Factors Engineering Studies of the Design and Use of Pushbutton Telephone Sets", The Bell System Technical Journal, Vol.39, No.4 (1960年7月), pp.995-1012

4―電卓の数字のボタンの配列について

それでは、電卓の数字のボタンの配列についてはどうか。

電卓のボタンの配列は、最初から全部同じで統一されていたわけではない。

電卓式のキー配列は、1913年にグスタフ・デイビッド・サンドストランド(Gustaf David Sundstrand)が発明した手動の歯車式卓上計算機(アメリカ特許第1198487号)が起源である、とされている。

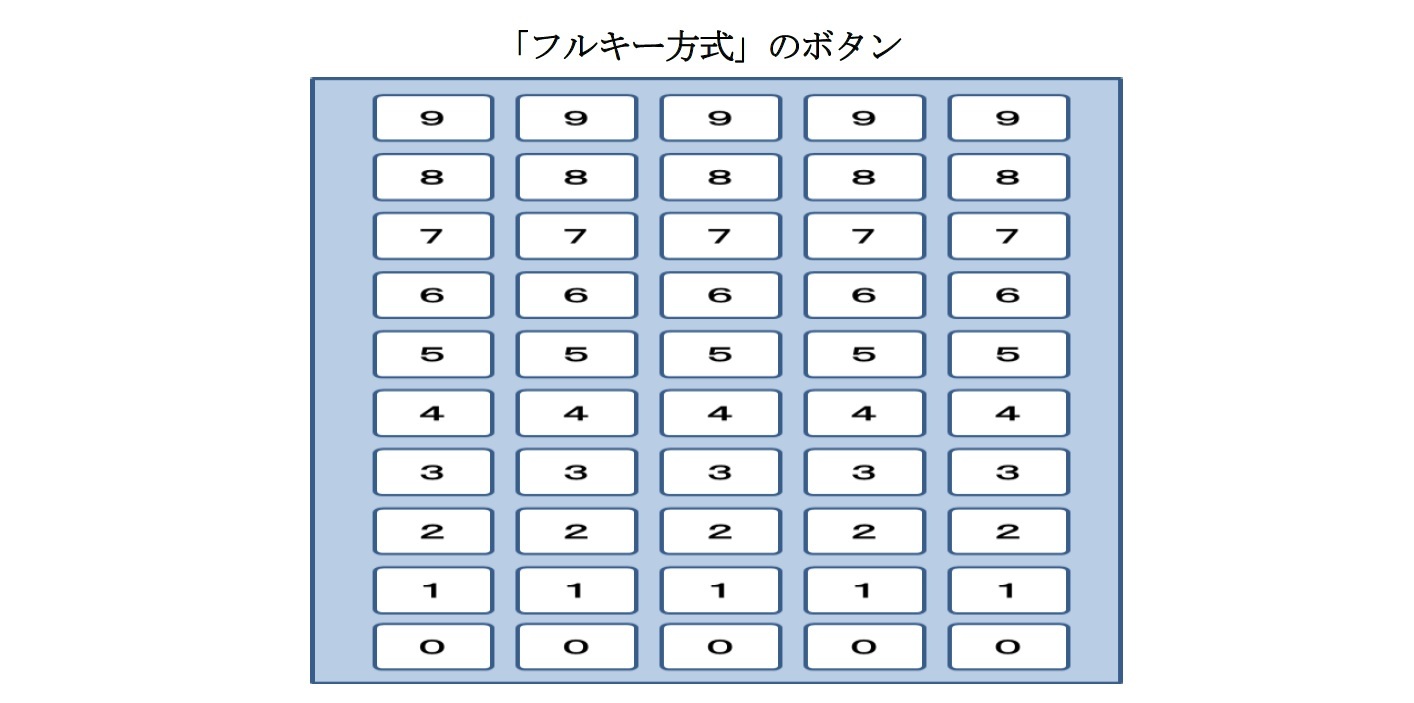

ところが、1961年に英国のBell Punch社によって作られた世界初の電卓と言われるANITA Mark VIIIは、各桁に10個ずつのボタンが、縦にずらりとならんだ「フルキー方式」という並び方だった。というのも、それまでに開発されていた真空管式計算機やトランジスタ式計算機において、「フルキー方式」が採用されていたことによっている。

電卓のボタンの配列は、最初から全部同じで統一されていたわけではない。

電卓式のキー配列は、1913年にグスタフ・デイビッド・サンドストランド(Gustaf David Sundstrand)が発明した手動の歯車式卓上計算機(アメリカ特許第1198487号)が起源である、とされている。

ところが、1961年に英国のBell Punch社によって作られた世界初の電卓と言われるANITA Mark VIIIは、各桁に10個ずつのボタンが、縦にずらりとならんだ「フルキー方式」という並び方だった。というのも、それまでに開発されていた真空管式計算機やトランジスタ式計算機において、「フルキー方式」が採用されていたことによっている。

一方で、電卓以前の四則演算を行う加算機と呼ばれるものにおいては、「テンキー方式」が採用されていた。当時、日本のメーカーが発売した電卓も、この「フルキー方式」と「テンキー方式」が混在していた。ただし、「桁に関係なく、下から0、1、2、3・・と並ぶ方が計算しやすいと感じる人が多く、「フルキー方式」の電卓は姿を消していった。」(「カシオ」のHP2からの説明)ということのようである。

いずれにしても、電卓のボタン配列は、「計算をするのに、最も多く使う0が手前にあった方が人間工学的な見地からも使いやすい」という理由から、下から0、1、2、3・・・の並びになっている、とのことである。

現在は、ISO(国際標準化機構)によって、この配列が国際標準として定められている。

因みに、お店のレジスター等のような各種の事務機器やデータ処理機器、さらにはパソコンのテンキーの数字配列も、電卓と同様になっている。これも最も使用頻度の高い0が下にあったほうが打ちやすいからという理由によっており、ISO(国際標準化機構)によって、国際標準として定められている。実は、電卓を商品化した事務機器メーカーはレジスターに縁が深かったことも電卓の配列方式の採用に影響を与えていたようである。

いずれにしても、電卓のボタン配列は、「計算をするのに、最も多く使う0が手前にあった方が人間工学的な見地からも使いやすい」という理由から、下から0、1、2、3・・・の並びになっている、とのことである。

現在は、ISO(国際標準化機構)によって、この配列が国際標準として定められている。

因みに、お店のレジスター等のような各種の事務機器やデータ処理機器、さらにはパソコンのテンキーの数字配列も、電卓と同様になっている。これも最も使用頻度の高い0が下にあったほうが打ちやすいからという理由によっており、ISO(国際標準化機構)によって、国際標準として定められている。実は、電卓を商品化した事務機器メーカーはレジスターに縁が深かったことも電卓の配列方式の採用に影響を与えていたようである。

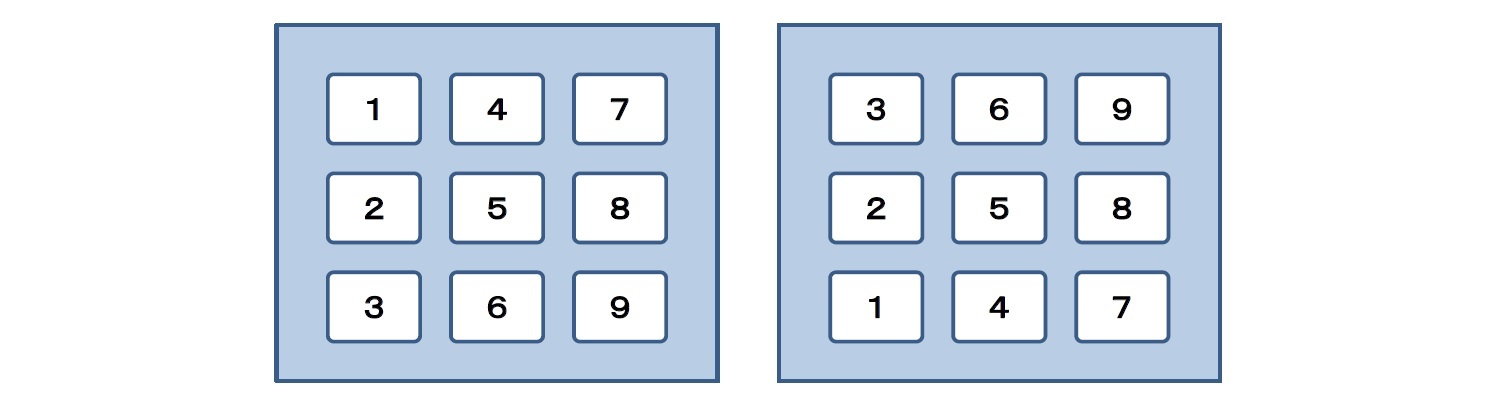

なお、これ以外にも、右から左に向けて数字が大きくなっていくケースも考えられるが、一般的な人間の配列感覚として、「数字は左から右に大きくなっていく」と言う点については、共通の認識としてあるようであり、これらの方式は通常は採用されていない。

この点については、前回の研究員の眼「エレベーターのボタンの配列-メーカー毎に必ずしも統一されていないようにも見えるが、その実態や考え方はどうなっているのか-」で、階数ボタンの配列を考える際にも、2列方式であれば、数字は左からスタートする方式が自然であることを述べた。

それでは、上の図に示したような数字の配列のボタンを、実際に我々が目にするケースはあるのだろうか。

実は、次回の基礎研レターで詳しく報告するが、銀行のATMの暗証番号の数字入力キーのパターンではこのような方式が現われることもある。

また、数字が3列で、各列が下から上に大きくなっていく方式については、例えば、高層階のマンションのエレベーター等のボタンで見受けられるようなこともあるかもしれない。ただし、こうした場合には、おそらくエレベーター自身を低層階用、中層階用及び高層階用に区別するのが、より一般的だろう。

従って、上記のような配列は一般的にはあまり見かけないパターンであると思われる。

この点については、前回の研究員の眼「エレベーターのボタンの配列-メーカー毎に必ずしも統一されていないようにも見えるが、その実態や考え方はどうなっているのか-」で、階数ボタンの配列を考える際にも、2列方式であれば、数字は左からスタートする方式が自然であることを述べた。

それでは、上の図に示したような数字の配列のボタンを、実際に我々が目にするケースはあるのだろうか。

実は、次回の基礎研レターで詳しく報告するが、銀行のATMの暗証番号の数字入力キーのパターンではこのような方式が現われることもある。

また、数字が3列で、各列が下から上に大きくなっていく方式については、例えば、高層階のマンションのエレベーター等のボタンで見受けられるようなこともあるかもしれない。ただし、こうした場合には、おそらくエレベーター自身を低層階用、中層階用及び高層階用に区別するのが、より一般的だろう。

従って、上記のような配列は一般的にはあまり見かけないパターンであると思われる。

6―まとめ

以上、今回は電話と電卓のテンキーの数字の配列について、紹介してきた。

電卓において、数字が下から順になっているのは、「最も使用頻度の高い0が下にあったほうが打ちやすいから」という理由だと述べたが、電話式でも数字の「0」は下に配置されており、電卓も電話式でもよいのではないかと思ってしまうかもしれない。

ところが、電卓式の採用には「1」が「0」に近いほうが使いやすいという理由もある。以前の研究員の眼「世の中の数字の現われ方は一律ではないって知っていましたか―ベンフォードの法則について―」(2016.4.6)で紹介したように、レジスター等で現われる自然な数字においては、数字の「1」や「2」が現われるケースが他の数字に比べて多いことがわかっている。ただし、この点についても、最近はむしろ、割安感を演出するための端数価格戦略から、「9」とか「8」とかいった数字も結構使われているのではないか、というような印象を持たれる方もおられるかもしれない。

さらには、電話の「0」と電卓の「0」はそもそもの意味合いが異なっている。電卓の「0」はまさに数字の「0」を意味しており、その意味では数字の大小関係で「1」の前に「0」があるということになる。一方で、電話の「0」は、ダイヤル式の電話において、電気信号を発信して番号を交換機に送信するときに、0回という信号は送れないので、「0は信号10回」ということで、「10」を意味していることから、「9」の後に「0」があった。このため、現在のボタン式でもこの方式が採用されているという経緯もある。現在のプッシュホン式では数字を音声周波帯域で信号を送っているので、この意味合いはなくなっている。

加えて、「どちらが効率的か人間工学的に良いのかで1980年代のISO(国際標準化委員会)で論争が起き、海外勢の電話配列派が優勢でしたが、日本の電卓配列派が紹介した『電卓配列でOLが目の覚めるようなスピードで入力しているビデオ』を見て会場が静まり返ったそうです。結局は慣れや熟練の問題であるとの結論に達し、それ以後、この論争は無意味となりました。」(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会のHP3より)との経緯もあるようである。

いずれにしても、今や2つの方式はそれぞれ異なる国際機関によって、国際基準として定められており、いまさらメーカー等も変更するのは多大なコスト負担等につながるので、統一するのは大変難しいということだろう。

こうして調べてみると、電話と電卓の数字配列についても、それなりの歴史的な経緯を経て現在の方式に定着していることがわかり、なかなか興味深く感じていただけたのではないかと思っている。

次回の基礎研レターでは、銀行のATM等におけるテンキーの数字の配列パターンの事例について紹介する。

電卓において、数字が下から順になっているのは、「最も使用頻度の高い0が下にあったほうが打ちやすいから」という理由だと述べたが、電話式でも数字の「0」は下に配置されており、電卓も電話式でもよいのではないかと思ってしまうかもしれない。

ところが、電卓式の採用には「1」が「0」に近いほうが使いやすいという理由もある。以前の研究員の眼「世の中の数字の現われ方は一律ではないって知っていましたか―ベンフォードの法則について―」(2016.4.6)で紹介したように、レジスター等で現われる自然な数字においては、数字の「1」や「2」が現われるケースが他の数字に比べて多いことがわかっている。ただし、この点についても、最近はむしろ、割安感を演出するための端数価格戦略から、「9」とか「8」とかいった数字も結構使われているのではないか、というような印象を持たれる方もおられるかもしれない。

さらには、電話の「0」と電卓の「0」はそもそもの意味合いが異なっている。電卓の「0」はまさに数字の「0」を意味しており、その意味では数字の大小関係で「1」の前に「0」があるということになる。一方で、電話の「0」は、ダイヤル式の電話において、電気信号を発信して番号を交換機に送信するときに、0回という信号は送れないので、「0は信号10回」ということで、「10」を意味していることから、「9」の後に「0」があった。このため、現在のボタン式でもこの方式が採用されているという経緯もある。現在のプッシュホン式では数字を音声周波帯域で信号を送っているので、この意味合いはなくなっている。

加えて、「どちらが効率的か人間工学的に良いのかで1980年代のISO(国際標準化委員会)で論争が起き、海外勢の電話配列派が優勢でしたが、日本の電卓配列派が紹介した『電卓配列でOLが目の覚めるようなスピードで入力しているビデオ』を見て会場が静まり返ったそうです。結局は慣れや熟練の問題であるとの結論に達し、それ以後、この論争は無意味となりました。」(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会のHP3より)との経緯もあるようである。

いずれにしても、今や2つの方式はそれぞれ異なる国際機関によって、国際基準として定められており、いまさらメーカー等も変更するのは多大なコスト負担等につながるので、統一するのは大変難しいということだろう。

こうして調べてみると、電話と電卓の数字配列についても、それなりの歴史的な経緯を経て現在の方式に定着していることがわかり、なかなか興味深く感じていただけたのではないかと思っている。

次回の基礎研レターでは、銀行のATM等におけるテンキーの数字の配列パターンの事例について紹介する。

(2018年08月03日「基礎研レター」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/25 | 数字の「49」に関わる各種の話題-49という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろう- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【電話と電卓の数字の配列-電話と電卓の数字の配列が異なるってこと知っていましたか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

電話と電卓の数字の配列-電話と電卓の数字の配列が異なるってこと知っていましたか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!