- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- エレベーターのボタンの配列-メーカー毎に必ずしも統一されていないようにも見えるが、その実態や考え方はどうなっているのか-

コラム

2018年07月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

エレベーターに乗った時に、開閉や階数のボタンの位置が気になったことはないだろうか。どのエレベーターでも共通なのかと思いきや、現在我々が巷で目にしているエレベーターでは必ずしも統一されていない。

今回の研究員の眼では、このエレベーターのボタンの配置・配列について調べてみた。

今回の研究員の眼では、このエレベーターのボタンの配置・配列について調べてみた。

エレベーターのボタンがある操作盤はどこに配置されているのか

まずは、エレベーターのボタンがある操作盤自体が、エレベーターのかごの中のどの位置にあるのかと言う点が問題になる。

通常は出入口の両脇に操作盤が配置されるが、左右どちらに配置されるのかと言う点については、扉の構造も関係してくる。扉が真ん中から両サイドに開いていくパターンでは、通常は出入口に向かって右側に操作盤が置かれる。ただし、扉が一方向に開くパターンでは、その扉が開き出すのとは逆のサイドに操作盤が配置されることになる。このため、操作盤が左側にあるケースもあることになる。

なお、車椅子を使用している方等も考慮して、側面にボタンがあるケースもある。出入口の両脇にあるケースでは縦型であるが、側面にあるケースでは横型になっている。

以下のこのレポートでは、最も幅広く使用されているパターンだと思われる出入口の両脇に、縦型の操作盤が配置されるケースを考える。

通常は出入口の両脇に操作盤が配置されるが、左右どちらに配置されるのかと言う点については、扉の構造も関係してくる。扉が真ん中から両サイドに開いていくパターンでは、通常は出入口に向かって右側に操作盤が置かれる。ただし、扉が一方向に開くパターンでは、その扉が開き出すのとは逆のサイドに操作盤が配置されることになる。このため、操作盤が左側にあるケースもあることになる。

なお、車椅子を使用している方等も考慮して、側面にボタンがあるケースもある。出入口の両脇にあるケースでは縦型であるが、側面にあるケースでは横型になっている。

以下のこのレポートでは、最も幅広く使用されているパターンだと思われる出入口の両脇に、縦型の操作盤が配置されるケースを考える。

エレベーターのボタンにはどのようなものがあるのか

エレベーターには、各種の機能を有するボタンが配置されているが、基本的には、開閉のための「開閉」ボタン、階数を示す「階数」ボタンが最も一般的なものだろう。もちろん、これらに加えて、非常用の呼び出しのボタン等重要な機能を有するものもある。

ここでは、シンプルに「開閉」と「階数」ボタンに絞って考えてみる。

ここでは、シンプルに「開閉」と「階数」ボタンに絞って考えてみる。

エレベーターの配置や配列に関するルール

それでは、これらのエレベーターの「開閉」と「階数」ボタンの配列について、何らかのルールは存在しているのだろうか。これについて、日本エレベーター協会によれば、「協会の標準はあるが、法令等で決められているものはない」とのことである。以前は、メーカー毎に異なっていたが、2005年に協会の標準が作成されてからは、基本的にはこれに従う方式に収束する方向で進んできているようである。ただし、既存のエレベーターは、メーカー毎の方式に従っており、さらには現在でもエレベーターの設定状況等によっても異なってくることもあるようである。

エレベーターの「開閉」ボタンについて

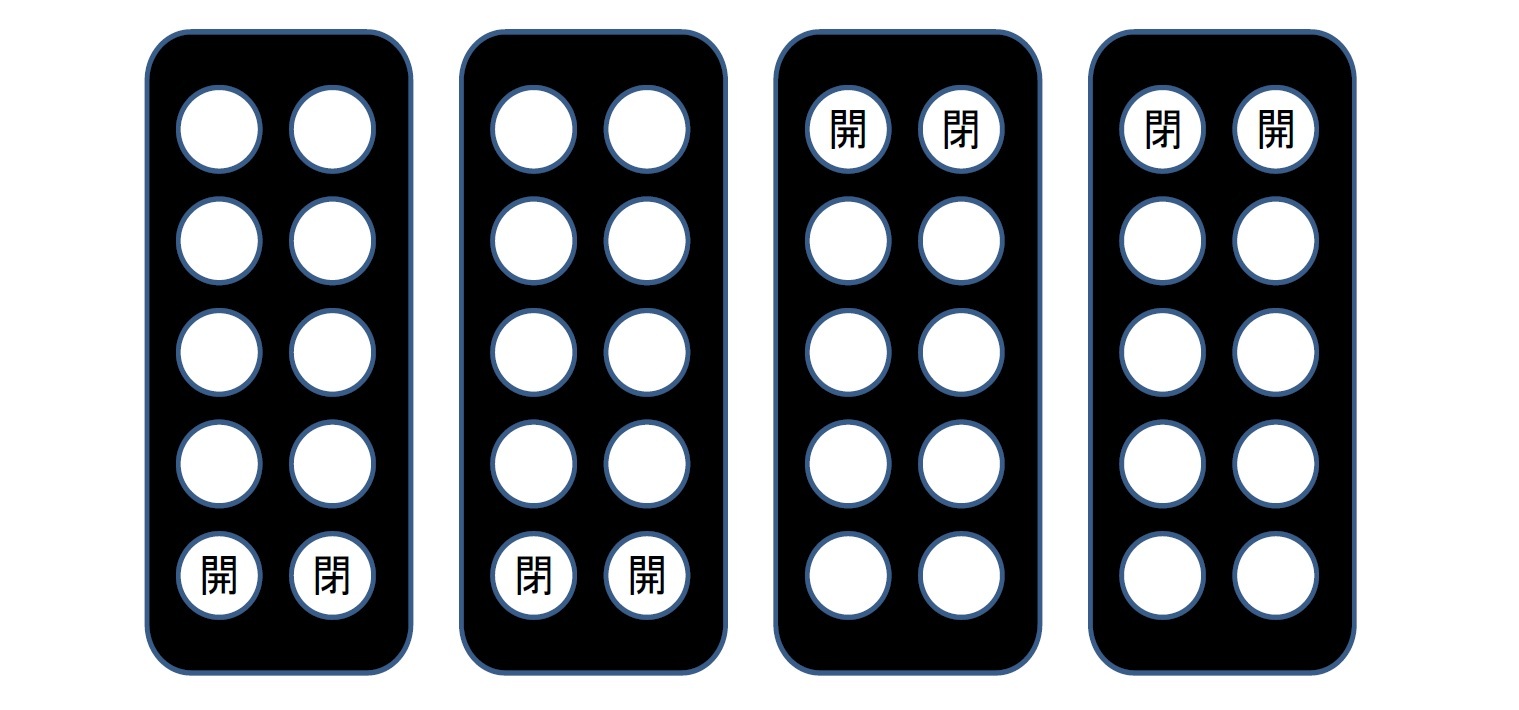

まずは、「左右の順序」については、協会標準では、「開」が左、「閉」が右に配置されている。これは、「エレベーターの操作盤が、かごの出入口に向かって右側に配置されることが多く、そのなかでより出入口に近い側に『開』のボタンが配置される」という理由のようである。

非常時のように、「開」ボタンの方が「閉」ボタンよりも緊急性が高くて重要であることから、「開」ボタンの方を大きくしたり、色を異なるものにすることで「開」ボタンが目立つ等の工夫もなされているケースもある。

なお、この論理から言えば、出入口の両脇に操作盤があるケースでは、左右の操作盤の開閉ボタンの配列を逆にすることも考えられるが、そこまでは中々行われていない模様である。因みに、当研究所のあるビルのエレベーターでは、操作盤が両脇にあるが、どちらも同じ配列パターンになっている(即ち、出入口に向かって左側にある操作盤で、「開」ボタンが入口に近い右側にあるわけではない)。

次に、「上下」の問題については、協会の標準では、階数ボタンの「下」ということになっており、基本的には階数ボタンの「下」に開閉ボタンがあることになる。これは、子どもや車椅子を利用している方を考慮したものであるとのことである。

非常時のように、「開」ボタンの方が「閉」ボタンよりも緊急性が高くて重要であることから、「開」ボタンの方を大きくしたり、色を異なるものにすることで「開」ボタンが目立つ等の工夫もなされているケースもある。

なお、この論理から言えば、出入口の両脇に操作盤があるケースでは、左右の操作盤の開閉ボタンの配列を逆にすることも考えられるが、そこまでは中々行われていない模様である。因みに、当研究所のあるビルのエレベーターでは、操作盤が両脇にあるが、どちらも同じ配列パターンになっている(即ち、出入口に向かって左側にある操作盤で、「開」ボタンが入口に近い右側にあるわけではない)。

次に、「上下」の問題については、協会の標準では、階数ボタンの「下」ということになっており、基本的には階数ボタンの「下」に開閉ボタンがあることになる。これは、子どもや車椅子を利用している方を考慮したものであるとのことである。

エレベーターの「階数」ボタンについて

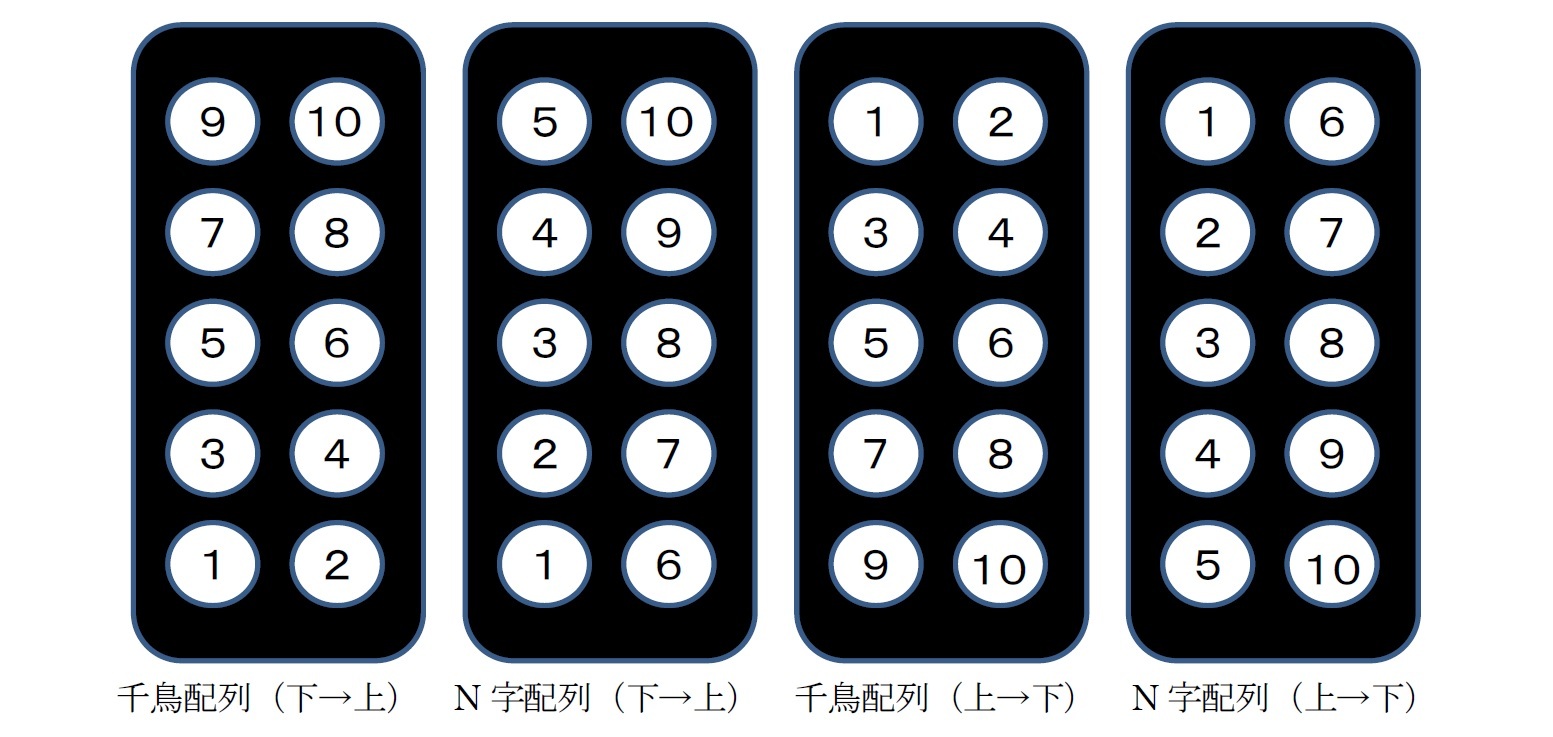

なお、2列方式で、数字を左からスタートさせるのか、右からスタートさせるのかという選択肢もあるが、これについては殆どの日本人の感覚として「左からスタート」させる方式が自然だと考えていると思われるので、ここでは示していない。

さて、この点についての協会標準は、「階数ボタンが2列になる場合は千鳥配列が望ましい」ということになっているようである。

「千鳥配列」だと、下から積み上げていくことになるため、設計しやすく、一般の人にもわかりやすい、との理由のようである。ただし、「千鳥配列」だと、エレベーターの上下動に応じて、階数表示が左右に蛇行していくことになる。このため、数字の上下を優先させる「N字型方式」の方がスピード感も感じられ、忙しいビジネスマンには、望まれるとの意見もあるようである。

次に、「上下」の問題については、協会標準では、「数字が小さい順に下から上に表示する」方式となっている。この方式が、実際のエレベーターの上下動にリンクしており、一般の人の配列感覚にもマッチしているということだろう。

さて、この点についての協会標準は、「階数ボタンが2列になる場合は千鳥配列が望ましい」ということになっているようである。

「千鳥配列」だと、下から積み上げていくことになるため、設計しやすく、一般の人にもわかりやすい、との理由のようである。ただし、「千鳥配列」だと、エレベーターの上下動に応じて、階数表示が左右に蛇行していくことになる。このため、数字の上下を優先させる「N字型方式」の方がスピード感も感じられ、忙しいビジネスマンには、望まれるとの意見もあるようである。

次に、「上下」の問題については、協会標準では、「数字が小さい順に下から上に表示する」方式となっている。この方式が、実際のエレベーターの上下動にリンクしており、一般の人の配列感覚にもマッチしているということだろう。

国際的にはどうなっているのか

日本エレベーター協会が標準を作成する際には、諸外国の状況等も参考にして決定したようである。その意味で、日本の現在の協会の標準は、グローバル基準に準拠しているようである。

これまでは余り気にしていなかったかもしれないが、今後旅行や仕事で海外に訪問して、ホテルや各種施設のエレベーターを利用する際には、是非注意してご覧いただければいかがかと思う。

ただし、最近のエレベーターは、デジタル化等が進んで、必ずしも従前のボタン方式にはなっていないケースもあるかもしれない。それはそれでまた、そうした方式を観察してみるのも面白いかもしれない。

通常の状況においては、ボタンの配列がどのようになっていても余り気にしないかもしれないが、ユニバーサルデザインの観点等からは、こうした点についても、日本国内やグローバルベースで共通化が図られていくということは望ましいものであるといえるだろう。

これまでは余り気にしていなかったかもしれないが、今後旅行や仕事で海外に訪問して、ホテルや各種施設のエレベーターを利用する際には、是非注意してご覧いただければいかがかと思う。

ただし、最近のエレベーターは、デジタル化等が進んで、必ずしも従前のボタン方式にはなっていないケースもあるかもしれない。それはそれでまた、そうした方式を観察してみるのも面白いかもしれない。

通常の状況においては、ボタンの配列がどのようになっていても余り気にしないかもしれないが、ユニバーサルデザインの観点等からは、こうした点についても、日本国内やグローバルベースで共通化が図られていくということは望ましいものであるといえるだろう。

まとめ

以上、今回はエレベーターのボタンの配置・配列について、紹介してきた。

こうしてみると、たかがエレベーターのボタンの配置・配列だ、と思うかもしれないが、そこにはいろいろな考え方があって、安全性や人間の配列感覚に基づいた決定がなされているのだということがわかる。生活の中で目にする機会の多い各種の配列パターンには、それなりの理由があるということである。

今後の研究員の眼で別の配列パターンの事例についても紹介していきたいと思う。

こうしてみると、たかがエレベーターのボタンの配置・配列だ、と思うかもしれないが、そこにはいろいろな考え方があって、安全性や人間の配列感覚に基づいた決定がなされているのだということがわかる。生活の中で目にする機会の多い各種の配列パターンには、それなりの理由があるということである。

今後の研究員の眼で別の配列パターンの事例についても紹介していきたいと思う。

(2018年07月02日「研究員の眼」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/25 | 数字の「49」に関わる各種の話題-49という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろう- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【エレベーターのボタンの配列-メーカー毎に必ずしも統一されていないようにも見えるが、その実態や考え方はどうなっているのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

エレベーターのボタンの配列-メーカー毎に必ずしも統一されていないようにも見えるが、その実態や考え方はどうなっているのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!