- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

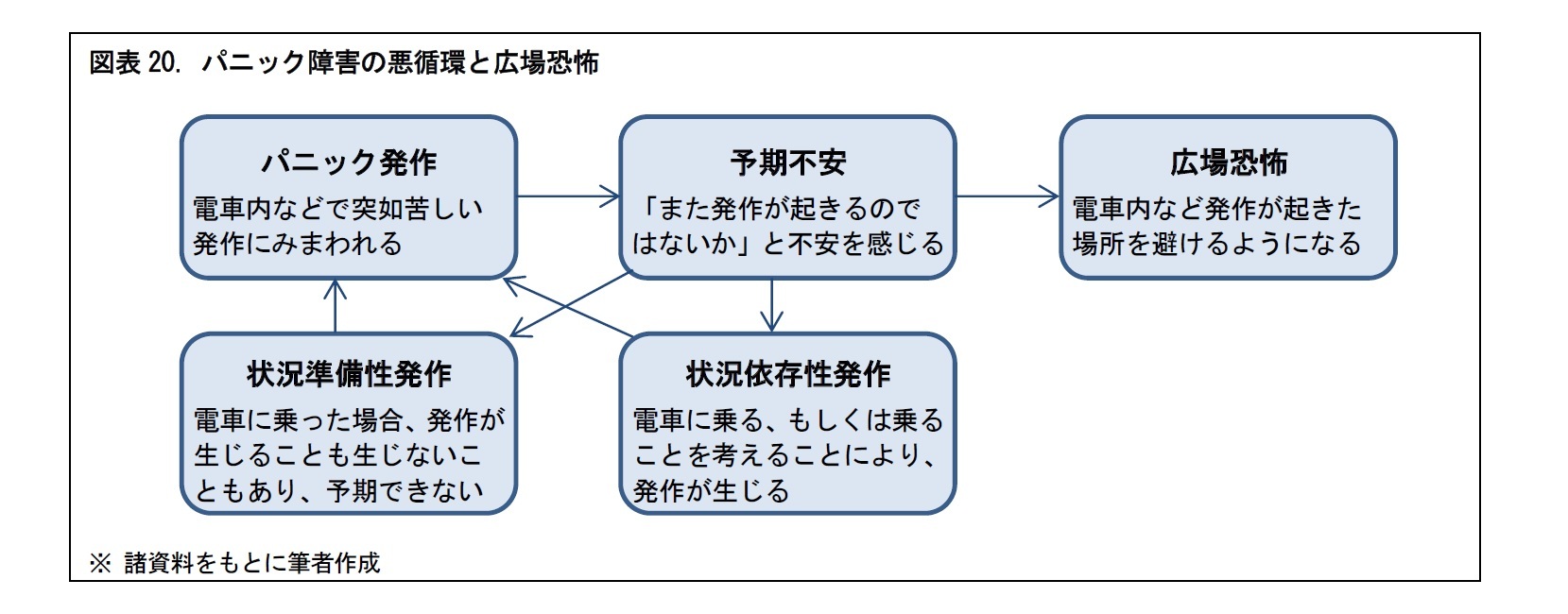

予期しないときに激しい不安感を伴って、動悸、息苦しさ、めまいなどのパニック発作が起きる。原因や前触れがなく発作が繰り返して起こる病気である。強いストレスを被る出来事や、残業などによる長期間の過労が発病に関連しているといわれている。研究の結果、患者の気持ちや性格の問題ではなく、身体的な要因によって発症することがわかってきている。具体的には、脳幹にある青斑核という、身体に危険を知らせる仕組みが誤作動を起こすことが、発作の原因とみられている。

パニック発作は患者にとっては非常につらく苦しいが、それによって命を落とすことは絶対にないとされている。1回の発作は、数分から数十分でおさまる。

ただし、パニック発作は、場所や時間に関わらず唐突に起こるため、何回か発作を起こしたことのある患者は、また発作が起こるのではないか、という不安にさいなまれる。この不安は「予期不安」といわれる。パニック発作と予期不安の悪循環に陥ると、次項の広場恐怖などに至り、社会生活に支障が生じるケースも生じる。

(2) 広場恐怖

パニック障害の患者は、発作が起きたときに逃げられない場所や、助けを求められない場所を避ける傾向がある。たとえば、一人で乗り物に乗ったり、人の多い場所を避けたりする。これは、「広場恐怖」といわれる。ここで、「広場」とは単に広い場所ではなく、人が集まる場所(英語でいうと、agora)を意味する。具体的には、エレベーターや電車の中などが、ここでいう広場に該当する。広場恐怖がひどくなると、外出ができなくなり、抑うつ状態となることもある22。

22 なお、DSM-5では、広場恐怖はパニック障害とは独立した障害として定義されている。

(3) 社交不安障害

人前で話をするときに極度に緊張して不安を抱く対人恐怖、赤面恐怖を指す。くつろいだ状態では話せるのに、会社や学校では話せなくなる「場面緘黙(かんもく)」。人前で字を書こうとすると、異常に手が震えて書けなくなる「書痙(しょけい)」などが主な症状となる。

以前、社交不安障害は性格的なものであって精神力で克服すべきものとされていた時期があった。しかし、近年、これは症候群の1つであり、患者の気持ちだけでは乗り越えられないとの考え方が徐々に浸透してきた。そして、医療施設での診療が必要であるとの認識が進んだ。

社交不安障害の原因となる不安には、2つの種類がある。1つは、人前での自分の行動が不適切であるために、他人にバカにされるのではないかという不安。もう1つは、自分の表情、容姿、臭いなどが他人に不快な思いを抱かせているのではないかという不安である。社会における自己主張のあり方や、求められる他人への気遣いの程度など、患者の置かれた文化的な背景も、これらの不安に影響するといわれている。治療においては、こうした不安にどのように対処するかが鍵となる。

(4) 全般性不安障害

とりたてて理由もなしにこころに不安が浮かび、それが途切れることなく次々と現れる。たとえば、「子どもが忘れ物をして学校で叱られて登校拒否になりはしないか」、「夫の残業が増えて、過労で倒れたりはしないか」、「実家の親が、病気で倒れてはいないか」といった不安が現れる。周囲の人からみると、いわゆる取り越し苦労に過ぎず、患者自身も心配の必要はないと頭では理解している。しかし、それにもかかわらず、患者は不安が払拭できない。パニック障害のような強い発作は起こらないが、常に漠然とした不安感にさいなまれて、仕事や家事に支障が生じることもある。

全般性不安障害だけを単体で発症することはまれで、他の不安障害や抑うつ病を併発しやすい。また、この障害により、食欲不振や睡眠障害などの身体症状や、アルコール依存を呈することもある。

(5) 強迫性障害

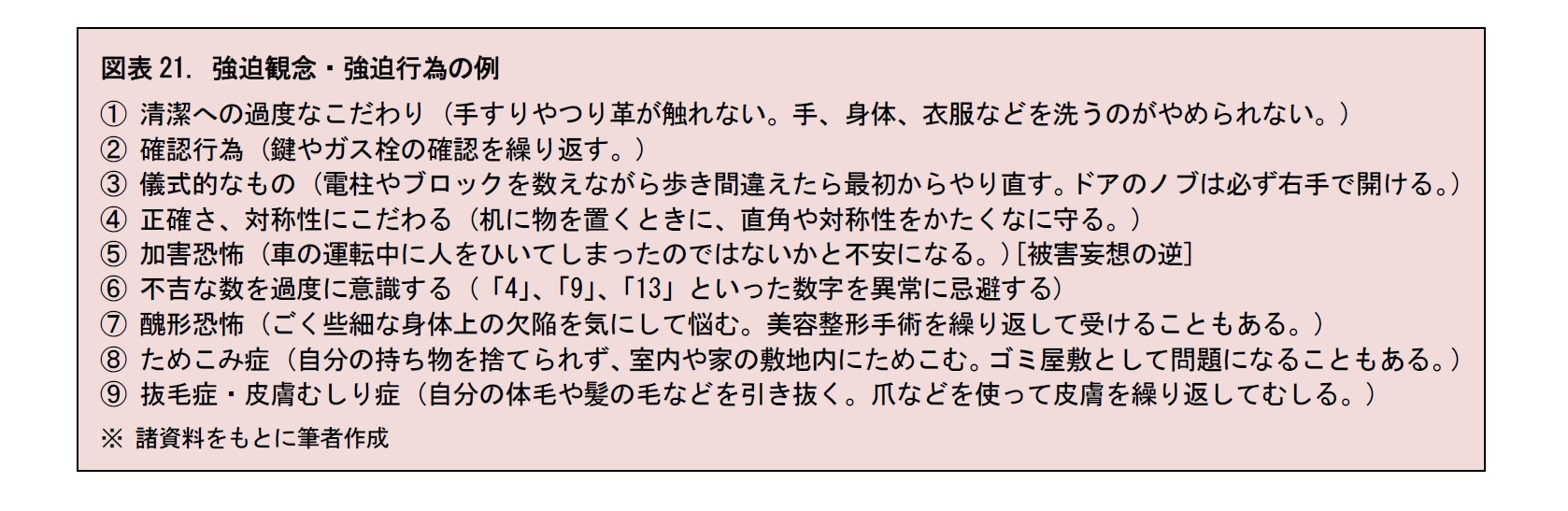

「強迫」とは、自分の心の中に感情や考えが浮かんで、振り払おうと思うのにできないことを指す。単なる心配とは異なり、自分では取り去ることができず、不安や不快感にさいなまれる。

患者は、強迫観念(繰り返しわき上がってくる考え、イメージ、衝動)に、特定の刺激(先行刺激)が加わることで、強迫観念を打ち消すための強迫行為に及んでしまう。強迫観念は次々とわき上がるため、強迫観念と強迫行為の悪循環に陥ってしまう。具体的な、強迫観念や強迫行為の例をみてみよう。

23 スペクトラムは、連続体を指す。医療では、症状があいまいな境界をもちながら連続していることを表す。

(6) 心的外傷後ストレス障害

英語では、Post-Traumatic Stress Disorderで、略してPTSDと呼ばれる。このうち、Tのトラウマは、もともと外傷の意味で、ここでは心的外傷を表す。極度のストレスをもたらす出来事を経験したことにより深い心の傷、すなわちトラウマを負った場合をPTSDと呼んでいる。

日本では、阪神・淡路大震災で被災者に多くみられた体調不良の症状として知られるようになった。患者は、動悸、発汗、頻脈を伴いつつ、トラウマを繰り返して思い出したり、悪夢を見たりする。過去に味わったつらい体験をリアリティーをもって再体験する「フラッシュバック」と呼ばれる症状が続くこともある。その結果、不眠や体調不良に至ることもある。また、外界からの刺激への反応が鈍くなる「全般性反応性のマヒ」や、意識が覚醒した状態が続く「過覚醒」の症状が現れることもある。

(7) 急性ストレス障害

PTSDにおけるトラウマや悪夢、フラッシュバックの症状が現れる。これらは、「急性ストレス反応」と呼ばれる。急性ストレス障害は、急性ストレス反応が数日から1ヵ月程度で自然治癒する、一過性の障害とされる。症状が長期に渡って持続すると、PTSDとなる。

(8) 適応障害

誰でも、進学や就職、転勤、結婚など、それまでとは異なった環境で人生の新たな一歩を踏み出すという経験がある。こうした環境の変化は、ストレスとなる。環境の変化に適応できず、逃げ出したい、なじめないという感情が高じて、抑うつ症状や不安感が現れたり、普段と異なる攻撃的な態度をとることがある。これが適応障害と呼ばれる。

ストレス原因から3ヵ月以内に症状が現れて、日常生活に支障をきたしている場合に診断される。離婚、失業、重い病気、家族など親しい人との死別といった、不幸な出来事もストレス原因となる。

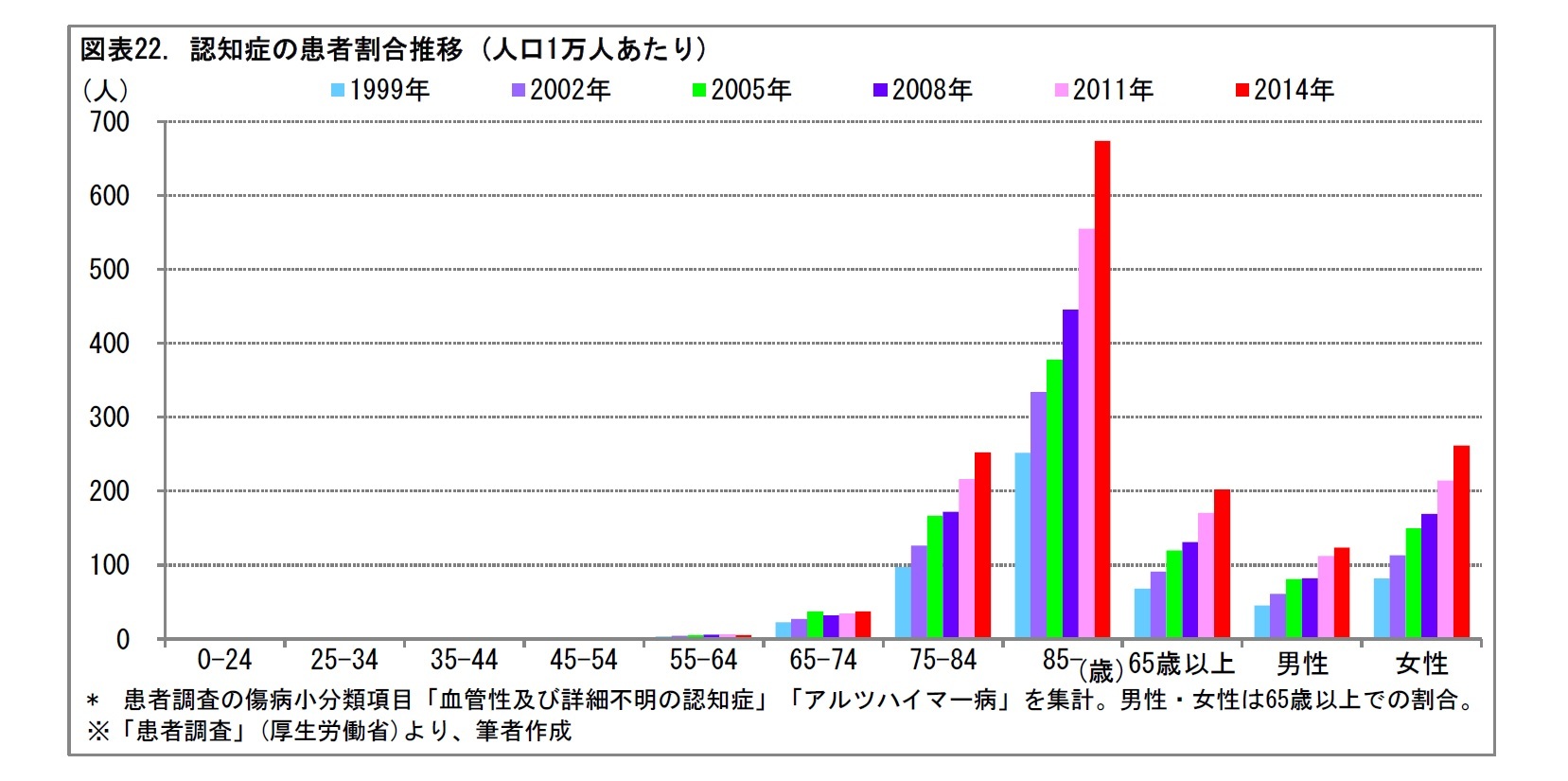

4|認知症は、人口の高齢化とともに患者が増加している

精神医療で取り扱う病気の1つとして、認知症がある。人口の高齢化に伴い、高齢の認知症の患者は増加している。認知症の患者の増加は、医療・介護など、今後の社会保障制度のあり方を検討する上で、主要課題の1つになっていくものと考えられる。

高齢者の認知症として、認知能力の低下・喪失を特徴とする譫(せん)妄や、大神経認知障害、軽神経認知障害が挙げられる。日本では、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症の4つが中心的となっている。

(1) アルツハイマー型認知症

1907年、オーストリアの神経学者アロイス・アルツハイマーが、認知症の症状を呈して死亡した人の脳に老人斑を発見した。このことから、この老人斑のある進行性の認知症をアルツハイマー型認知症と呼ぶようになった。老人斑は「ベータアミロイド」という異常な蛋白質からなる。現在、この蛋白質の蓄積が病気の本体である、とする仮説が有力視されている。また、アルツハイマー型認知症では、神経細胞内で、「タウ蛋白」と呼ばれる蛋白質が線維化して沈着する「神経原線維変化」もみられる。神経原線維変化のある神経細胞は、蛋白分解酵素に分解されて死んでしまう。その結果、正常な神経細胞が失われ、脳が萎縮するとみられている。

(2) 脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血の発作の後に現れる。手足の麻痺、言語障害を伴う場合や、小さな梗塞が多数発生して徐々に認知症が目立ってくる場合がある。

(3) レビー小体型認知症

中枢神経系に、レビー小体という異常物質が多数出現する。この物質は、ドイツ生まれの神経学者フレデリック・レビーによって発見されたことから、その名前がつけられている。手足のこわばりや震えなどのパーキンソン病に似た症状と、人物・小動物などの幻視が特徴的な症状とされる。

(4) 前頭側頭葉変性症

大脳の前方の領域に変性が現れる。このタイプの認知症の場合、性格変化や行動異常が現れて、進行することがある。

5|その他にも、神経発達障害、睡眠・覚醒障害など、こころの病気には多くの種類がある

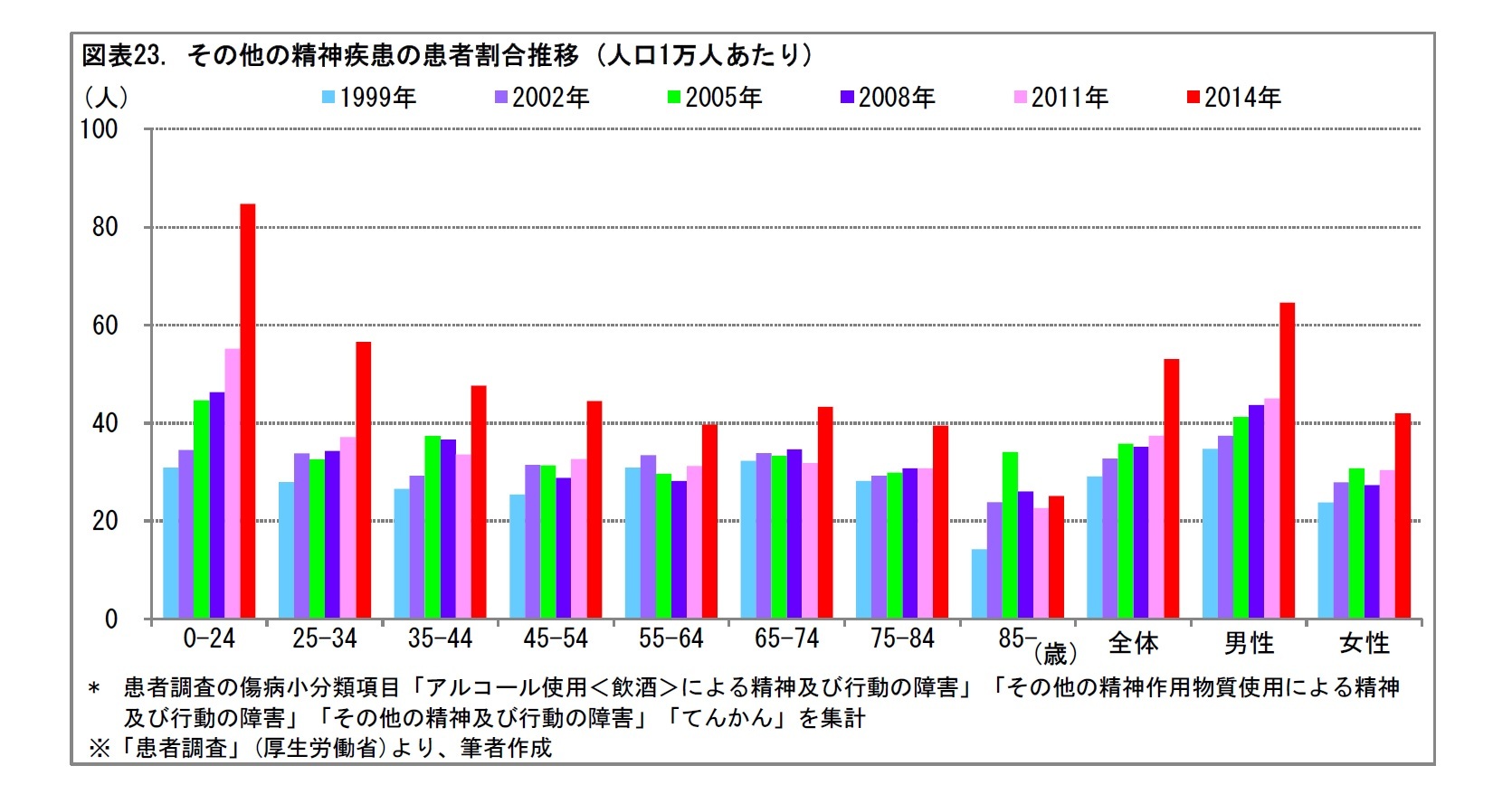

これまでみてきた気分障害、統合失調症、不安障害、認知症のほかにも、精神医療が対象にするこころの病気には、多くのものがある。小児期にはじまる神経発達障害、多くの現代人を苦しめている睡眠・覚醒障害、アルコールや薬物への依存症などである。

以下、主な疾病についてみていくこととしよう。

(1) 神経発達障害

小児期にみられるものとして、自閉症スペクトラム障害や、注意欠陥/多動性障害(AD/HD 24)がある。かつて、これらは、親の愛情不足、育て方、しつけに原因があるとされていた時期があった。しかし、現在では、脳の機能異常によって起こることが明らかとなっている。

24 AD/HDは、Attention Deficit Hyperactivity Disorderの略。

1) 自閉症スペクトラム障害

連続体を意味するスペクトラムという言葉が示すとおり、複数の障害に関連した症状を示す。主な障害に、自閉性障害、アスペルガー障害、小児期崩壊性障害がある。

a. 自閉性障害

社会性、コミュニケーション、想像力の障害がみられ、多くの場合に知的発達の遅れを伴う。

b. アスペルガー障害25

知的能力には問題がなく、言葉の発達は良好。ただし言葉を字義通りに解釈するため、比喩や冗談が通じにくい。機械的な暗記は得意な反面、想像力の広がりにかけ、抽象的な思考を苦手とする。

25 オーストリアの小児科医ハンス・アスペルガーが、初めて報告した発達障害の症候群にちなんで、ICD-10上ではアスペルガー症候群という病名が用いられていた。DSM-Ⅳでは、このうち知的障害を伴わないものとして、アスペルガー障害とされた。なお、DSM-5やICD-11では、アスペルガー障害の病名はなく、自閉症スペクトラム障害の中に位置づけられた。

c. 小児期崩壊性障害

2歳頃まで正常に心身が発達したものの、ある時点から急激に、言語機能、知的機能、社会機能、運動機能などが退行する。無関心や独特のこだわりといった、自閉症的な症状が現れる。

2) 注意欠陥/多動性障害(AD/HD)

興味のあることには集中するが、嫌いなことやわからないことには関心を示さない。ケアレスミスが多い(不注意)。着席中に手足をもぞもぞさせて落ち着きがない(多動性・衝動性)。授業中にソワソワしたり、注意力が散漫になるため、学業成績が低下することが多い。ただし、話し相手が自分のペースに合わせてくれる場合は、自分の行動を説明したり、自分の気持ちを述べたりするなど、コミュニケーションをとることができる。

(2018年07月26日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!