- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

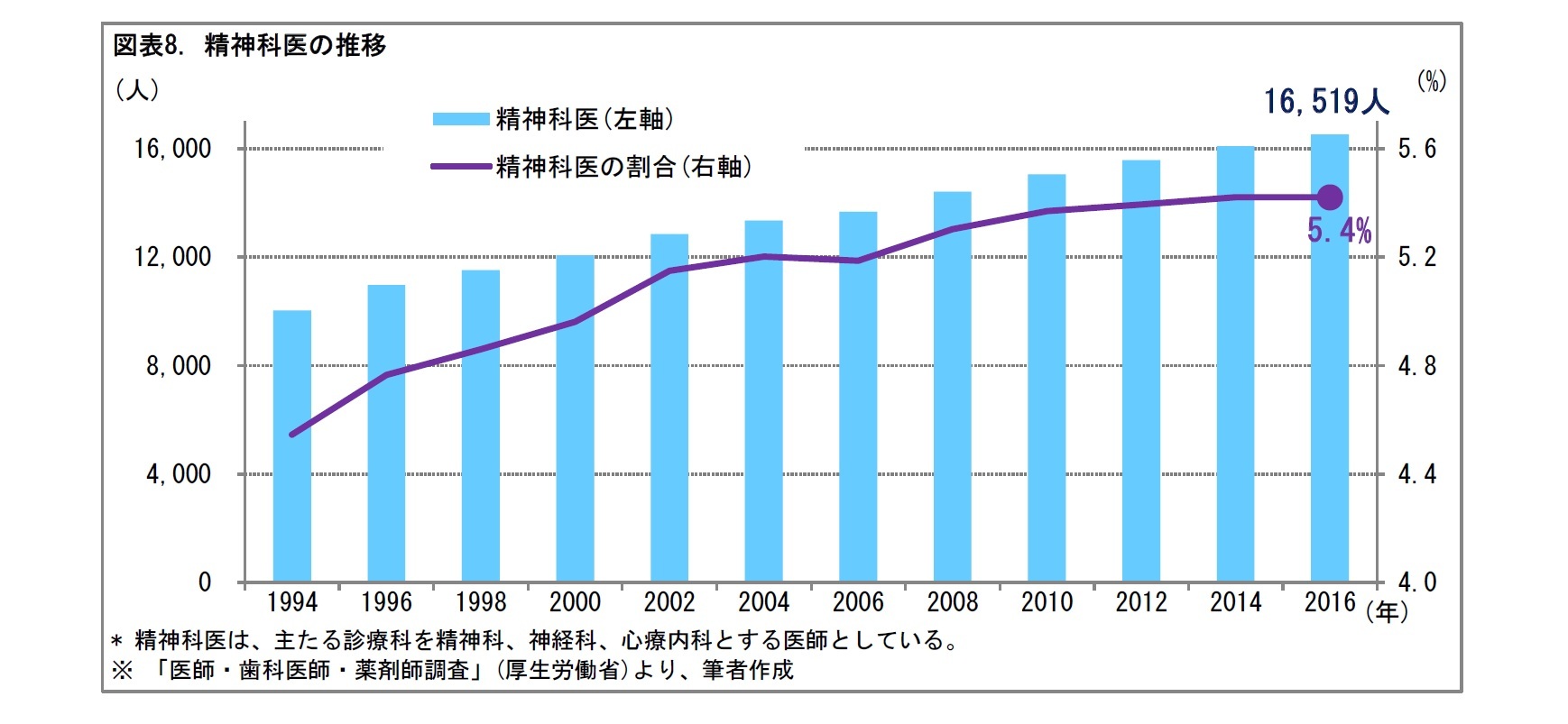

まず、大学の医学部を卒業した後に、国家試験に合格すると医師の資格が得られる。その後2年間、臨床医として内科、外科などを中心に初期臨床研修が行われる。研修を修了した後に、専門を決めて医師としての職務を遂行していく。精神科医は、臨床での診療を通じて経験を積んでいく。

精神医療を行う医師の資格として「精神保健指定医」と「日本精神神経学会専門医」がある。

(1) 精神保健指定医

精神保健指定医は、精神保健福祉法5に定められた条件を満たす医師に対して、厚生労働大臣が指定するもので、医師の国家資格となっている。医師として5年以上の臨床経験があり、そのうち3年以上の精神科臨床経験があること。所定の講習を受講すること。統合失調症圏2例以上、躁うつ病圏、中毒性精神障害(依存症に係るもの)、児童・思春期精神障害、病状性又は器質性精神障害、老年期認知症、上記各症例に関する措置入院又は医療観察法入院6、各1例以上の、計8例以上のケースレポートを提出することなどが条件として定められている。指定後は、5年ごとに研修を受講することが必要となる。

精神保健指定医は、精神障害により他害や自害の恐れがある患者を強制的に入院させる「措置入院」や、家族の同意で入院させる「医療保護入院」の判断をする。精神科の医療機関には、精神保健指定医の配置が義務付けられている。2016年4月時点で14,707人の医師が資格を有している。

5 正式名称は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律。第18条に、精神保健指定医の条件が規定されている。

6 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)」により、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした医療観察法制度が設けられている。検察官からの申立てに従い地方裁判所で審判がなされ、入院もしくは通院が決定される。

(2) 日本精神神経学会専門医

公益社団法人日本精神神経学会が認定を行う専門医制度。実務経験豊富で、精神医学と精神医療について優れた態度・知識・技能を持つ精神科医に対して付与される資格となっている。

同学会の学会員で5年以上の臨床経験があり、3年以上の精神科臨床研修を受けた上で、認定試験(筆記試験と口頭試問)に合格することが要件となる。2017年4月時点で、10,972人が登録されている。

3|精神科と神経内科では、取り扱う病気が異なる

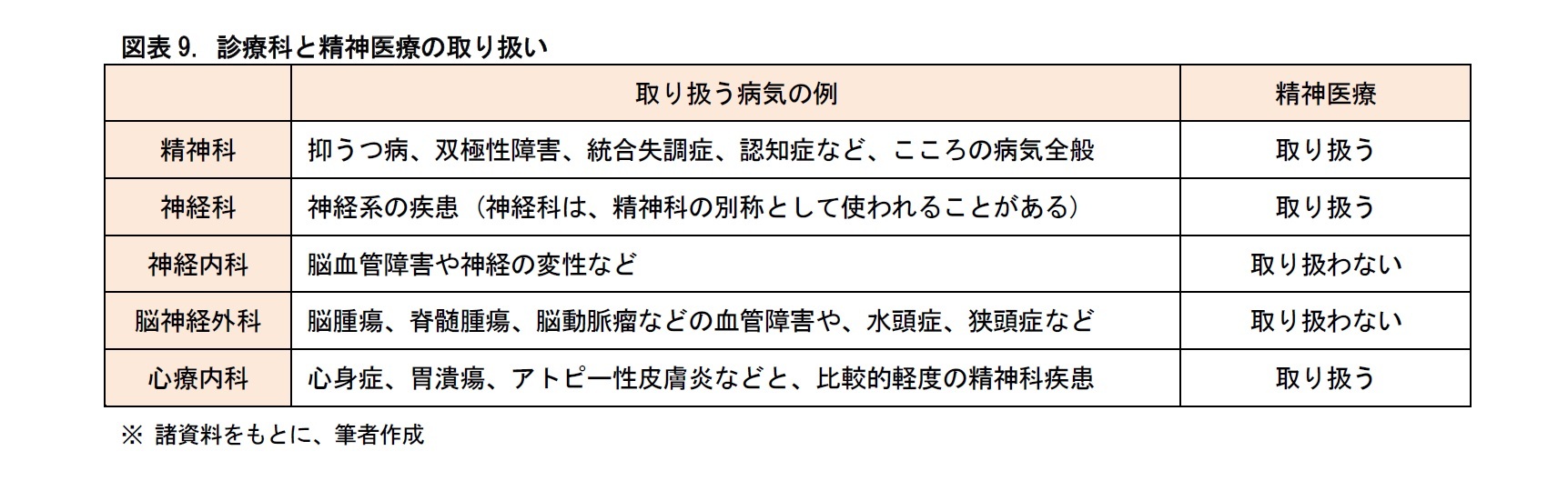

精神医療をみていく上で、診療科の違いについて論じられることがある。一般的に、精神科、神経科、神経内科、脳神経外科、心療内科という診療科の違いは、なじみが薄いものとみられる。これも、精神医療のわかりにくさの要因となっているかもしれない。それぞれの違いを、簡単にみていこう。

「精神科」は、精神医療全般を担っている。抑うつ病、双極性障害、統合失調症、認知症など、こころの病気を抱える患者を幅広く診療している。

「神経科」は、神経系の疾患の診療を行う診療科。精神科の別称として、使われることがある。

「神経内科」は、神経系の異常により起きる病気の診療を行う。たとえば脳血管障害や神経の変性などを取り扱う。神経内科では、こころの病気は取り扱わない。

「脳神経外科」は、脳、脊髄、末梢神経の疾患を対象とする外科の診療科。脳腫瘍、脊髄腫瘍、脳動脈瘤などの血管障害や、水頭症、狭頭症などの病気を取り扱う。脳神経外科でも、こころの病気は取り扱わない。

「心療内科」は、精神的な要因が関係する内科の病気を診療する。心身症、胃潰瘍、アトピー性皮膚炎などの治療とともに、精神面の診療も行う。また、比較的軽度の精神科疾患も診療する。

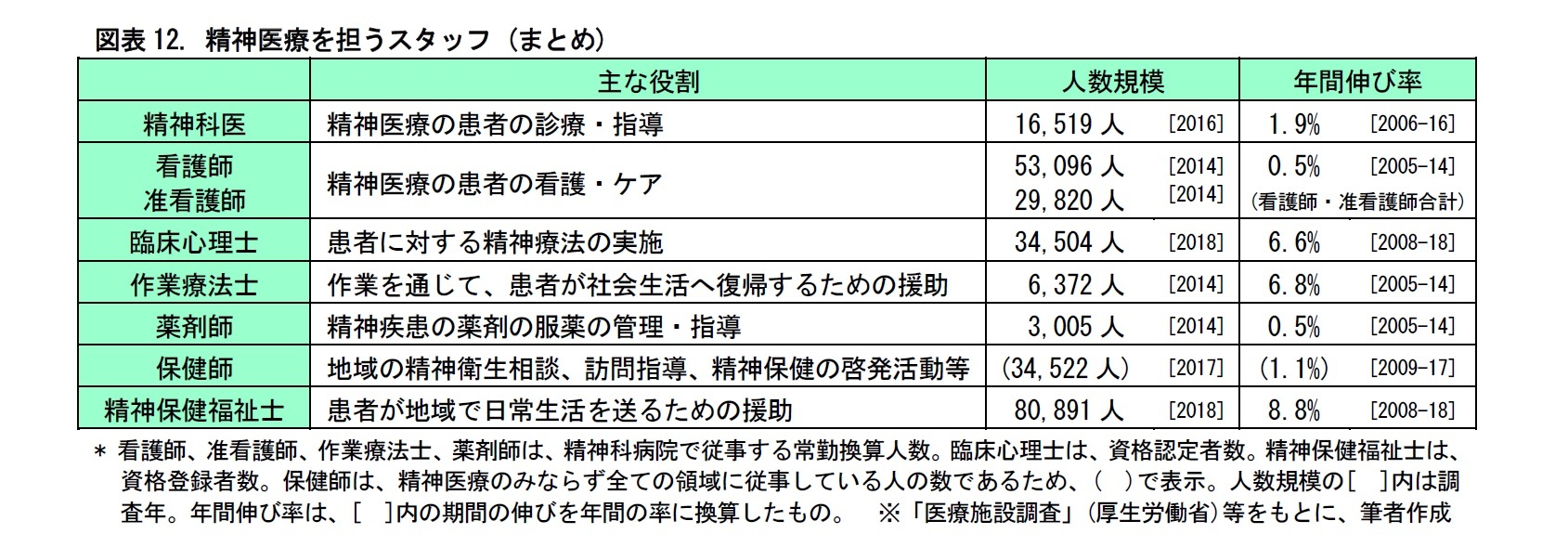

精神医療は、精神科医を中心とした医師だけで成り立っているわけではない。医療機関や地域社会の中で、医師と多様なコメディカルスタッフが協働して、チーム医療を行っている。

(1) 主に医療施設で活躍するコメディカルスタッフ

1) 看護師および准看護師

看護師は、高校卒業が要件で、特定の診療科ではなくすべての科について履修する。3,000時間以上の講義と1,035時間以上の実習を履修した上で、国家試験に合格して資格を得る。

一方、准看護師は、中学校卒業が要件で、1,890時間以上の講義と735時間以上の実習を履修した上で、都道府県の実施する試験に合格することで資格を得る8。

2014年には、精神科病院で看護に従事している看護師は53,096人、准看護師は29,820人(いずれも常勤換算)となっている9。

8 「ルポ 看護の質-患者の命は守られるのか」小林美希著(岩波書店, 岩波新書(新赤版)1614, 2016年)より。

9 看護師には、専門看護師の資格がある。通算5年以上の実務研修(うち3年以上は精神看護)を受け、看護系大学院で修士課程を修了して必要な単位を取得した後、日本看護協会の認定審査(書類審査と筆記試験)をパスすると、精神看護専門看護師となる。なお、13ある専門看護分野で、精神看護はがん看護と並んで、認定開始が最も古くから(1996年~)行われている。

2) 臨床心理士 (および公認心理師)

臨床心理士は、患者に対する精神療法を医師とともにあるいは単独で行う。心理検査を行うセラピストとして、個人でクリニックを開業するケースもある。公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が資格試験を実施している。2018年4月時点の資格認定者数は、34,504人となっている。

2017年には公認心理師法が成立し、国家資格である公認心理師が生まれることとなった。2018年9月に第1回試験が実施される予定である。公認心理師は、国民のこころの健康の保持・促進を担う専門職と位置づけられており、臨床心理士とともに、こころの病気の患者への精神療法等を担っていく。

3) 作業療法士

作業療法士は、工芸、陶芸、手芸や、軽い農作業などの作業を通じて、入院中の患者が退院して復職するなど、社会生活へ復帰するための援助をする。1965年に、国家資格となった。高校卒業後、知識と技能を3年間修得することが受験の要件となっている。2014年には、精神科病院で従事している作業療法士は6,372人(常勤換算)となっている。

4) 薬剤師

薬剤師は、医薬品の成分や効果の説明、正しい服用方法、副作用の予防など、服薬に関する患者への指導を行う。特に精神医療では、薬物療法が治療の大きな領域を占めるため、服薬の管理・指導は病状回復のための重要な要素となる。薬剤師は、大学の薬学部を卒業して、国家試験に合格することで資格を得る。2014年には、精神科病院で従事している薬剤師は3,005人(常勤換算)となっている10。

10 精神科については、一般の薬剤師より専門性が高い精神科薬物療法認定薬剤師があり、2017年には206人が資格を得ている。さらにその上位の専門性を修得した精神科専門薬剤師もおり、2018年には48人が資格を得ている。

(2) 主に地域社会で活躍するコメディカルスタッフ

1) 保健師

保健師は、地域の精神衛生相談、訪問指導、精神保健の啓発活動などに従事している。通院治療中の精神医療の患者に対して、精神科デイケア(通所訓練プログラム)を行っている自治体では、デイケアセンターで保健師が活動している111。保健師は、大学の保健師課程や、看護師が保健師養成所・大学院・短大専攻科で同課程を履修した上で、国家試験に合格することで資格を得る。

11 2017年には常勤の保健師が34,522人おり、精神医療のみならず全ての保健領域で活動している。

2) 精神保健福祉士

精神保健福祉士(精神科ソーシャル・ワーカー)は、医療機関や保健所などで患者の相談に応じて日常生活を送るための援助を行う。たとえば、公営住宅への入居や各種公的給付金の受取手続きなど、公的支援を受けるための手配。規則的な生活や金銭の自己管理など自立した生活に必要な訓練などの援助を行っている。1997年に、国家資格となった。精神障害の保健・福祉に関連した科目を修了して4年制大学を卒業したか、それと同等と評価できる養成課程を修了したことが受験要件となっている12。

12 2018年3月時点で、80,891人が資格取得者として、登録されている。

以上のとおり、精神医療は、多くのコメディカルスタッフの活躍で成り立っている。近年は、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士の人数の伸びが著しい。現在の医療は、多職種によるチーム医療をベースに進められることが一般的となっている。そこでは、診療・カウンセリングの際の患者の反応や、薬剤の服薬状況など、多くの情報をスタッフ間で共有することが不可欠となる。ICTツールを活用した円滑なコミュニケーションの実践が、精神医療の質を大きく左右するものとなろう。

(2018年07月26日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!