- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

精神医療になじみが薄い原因の1つとして、特徴的な用語が多くてわかりにくいことが考えられる。精神医学に関する書籍や資料をみていくと、「予期不安」、「希死念慮」、「場面緘黙(かんもく)」、「考想伝播」など、日頃あまり目にすることのない言葉に行きあたる。中には「世界没落体験」などという、SF小説にでも出てきそうなおどろおどろしい専門用語も出現する。そのことが、精神医療は一般社会とはかけ離れたどこか別の世界のもの、という印象を人々に抱かせてしまうのかもしれない。

精神医療では、脳の神経に関連したこころの病気を取り扱う。他の医療のように明確な病巣や病原菌に対処するわけではなく、病気の原因がはっきりしないこともある。このため医療を行う際には、まず医師による患者への問診や患者の様子の観察をもとに、病状をしっかりと把握する必要がある。

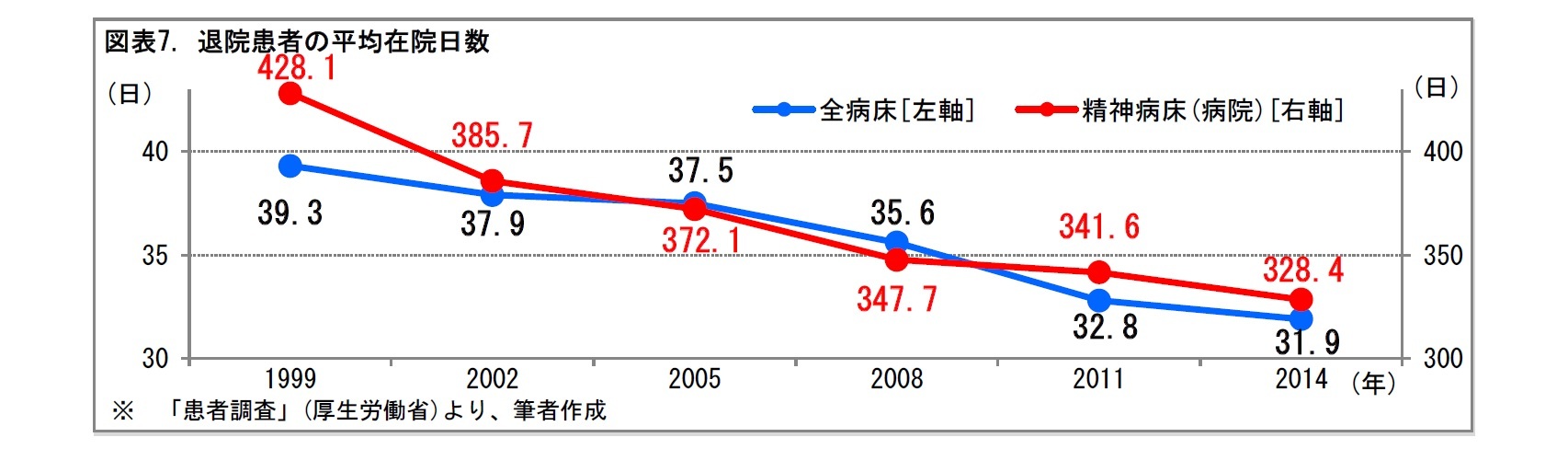

また、精神医療の治療は、原則として、手術や放射線治療などの代わりに、精神療法と薬物療法がメインとなる。薬剤は、風邪薬のように4、5日飲めばすぐ効果が出るというようなものだけではなく、むしろ数ヵ月から数年に渡って服用を続けることが一般的となる。薬が効き始めるまでに数週間を要することも、よくみられる。このため、病気が完全に治るまでには、長い期間が必要となる。また、治療目標を完治とするだけではなく、寛解(症状の軽減や消失)を目指す医療も行われる。

このように、精神医療には、通常の医療とは異なる特徴が、いくつかみられる。

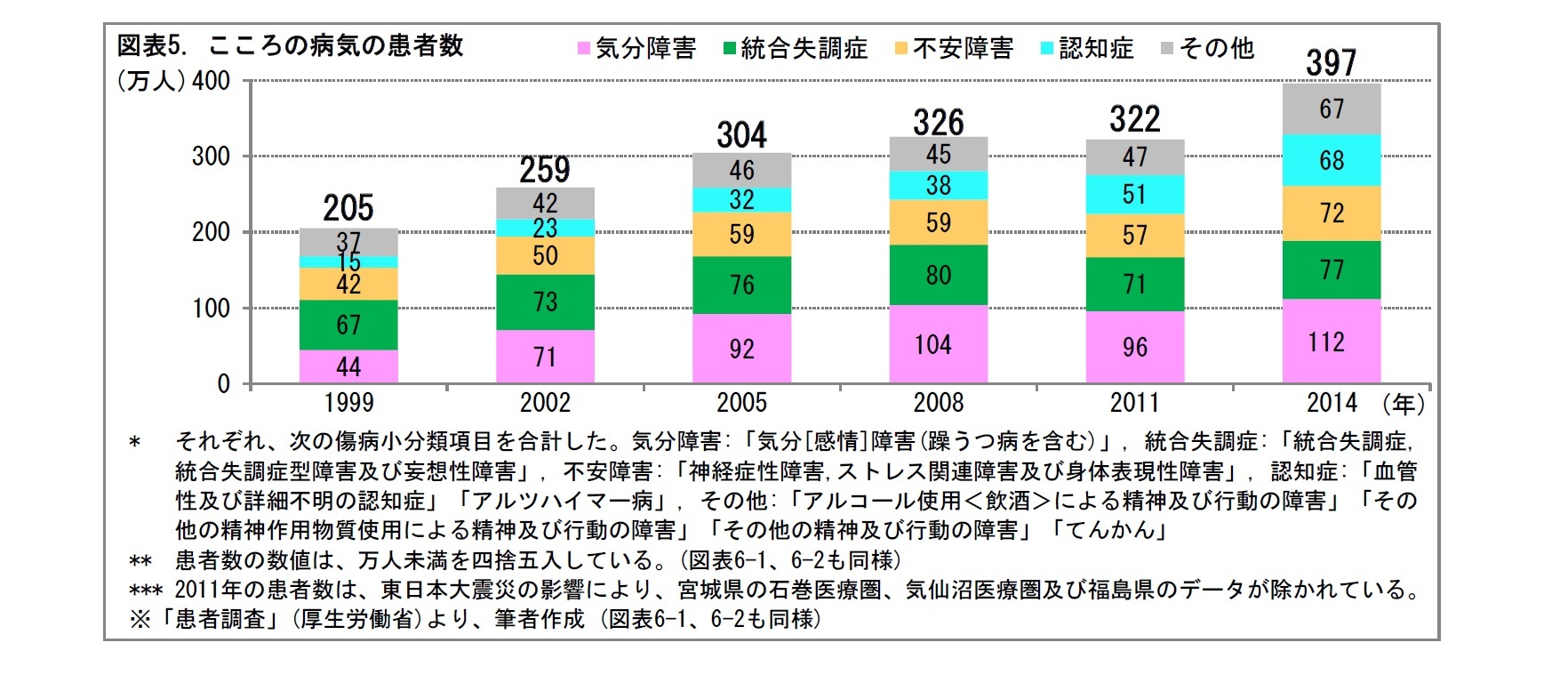

一方で、社会の多様化や人間関係の複雑化を受けて、「うつ」などのメンタルヘルスの不調を訴える人は年々増加している。今後は、人口の高齢化に伴い、認知症患者も急増していくと予想されている。

これらの問題を考える上で、精神医療の状況を知っておくことは重要となりつつある。

そこで、本稿と次稿では、こうした精神医療の現状について、要点をみていくこととしたい。

1――精神医療とは

1|精神医療は、主に脳の神経細胞を対象とする

そもそも、精神とは何だろうか。多分に、哲学的な問いである。辞書で精神という言葉を調べてみると、いくつかの語釈がある。その最初に、「(物質・肉体に対して) 心。意識。たましい。」とある1。精神には、こころという意味があるわけだ。つまり、精神医療は、「こころの医療」ということになる。

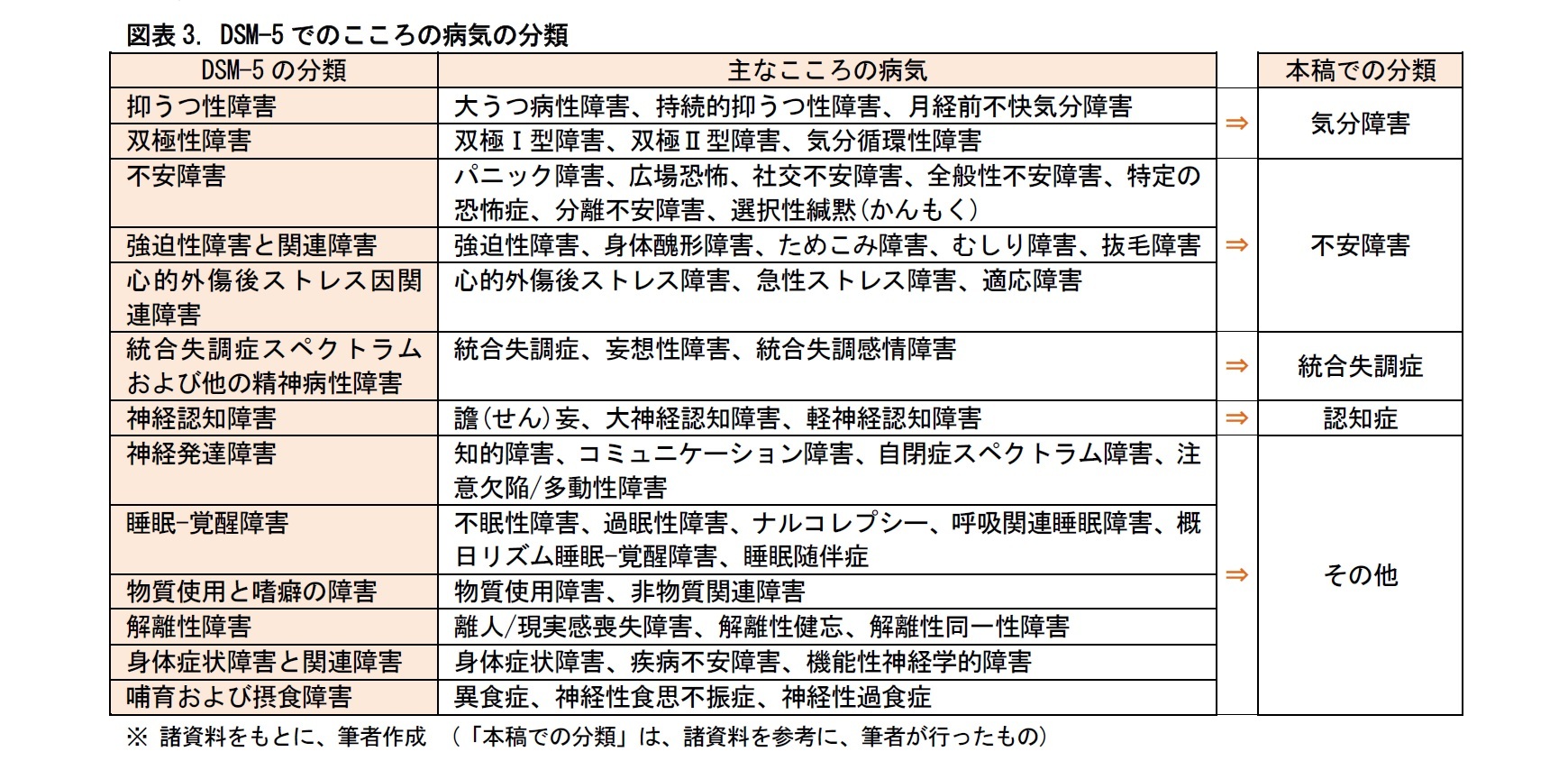

こころがふさいだり(気分障害)、こころに妄想を抱いたり(統合失調症)、こころの中に不安や恐怖をかかえたり(不安障害)して、精神が異常な状態、すなわち「こころの病気」になることがある。こうした、こころの病気を取り扱う医療が精神医療といえる。

こころは、目に見えない。このため、かつて、こころの病気は悪霊や悪魔、もしくは何らかの動物にとりつかれたものという呪術的・宗教的な考え方が主流であった。しかし、古代ギリシャのヒポクラテスは、初めて病気を科学的に解釈した。中世のヨーロッパでは、こころの病気の患者への差別や拘束が行われたが、人道的な治療を行う動きも出てきた。そして、科学や医学の進化とともに、こころを司る脳の研究が進み、脳の機能がこころに影響を与えることが、少しずつ明らかにされてきた。その結果、こころの病気は、脳の機能不全が主な原因である、と考えられるようになってきた。

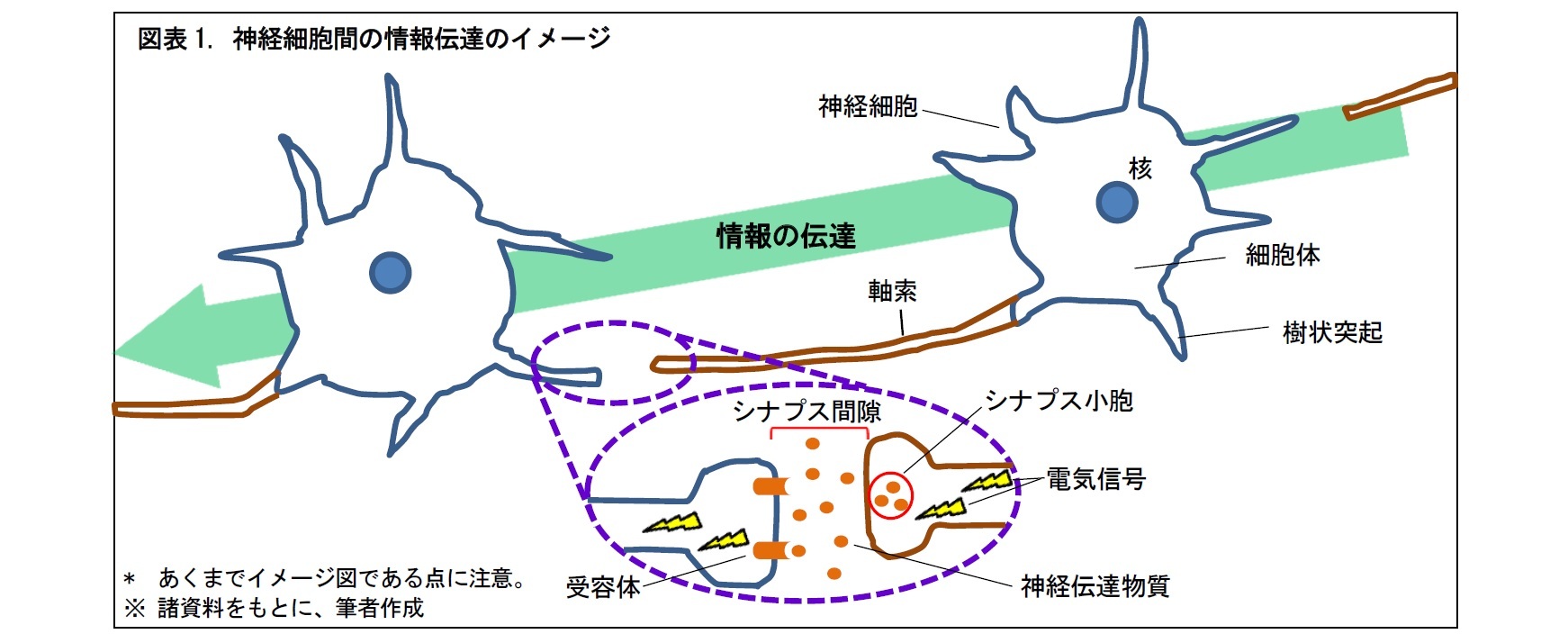

脳には、多くの神経細胞が集中している。複数の神経細胞が情報を伝達しあうことで、さまざまな精神活動や身体活動が行われている。現在の精神医療は、脳の神経細胞の情報伝達を対象としている。

1 「広辞苑 第七版」(岩波書店)より。

2|神経伝達物質によって神経細胞間の情報伝達が行われている

脳には、500~1,000億個以上もの神経細胞がある。かつては、神経細胞同士はつながっていると考えられていた。その後研究が進み、神経細胞の間に「シナプス間隙(かんげき)」という、すき間があることがわかった。ただし、その幅は20~30ナノメートル(1ナノメートル=100万分の1ミリメートル)に過ぎない。1906年にノーベル生理学・医学賞を受賞したS. カハルは、シナプス間隙の存在を予想していた2。しかし、実際にそれを目で確認できたのは、1950年代の電子顕微鏡の登場以降であった。光学顕微鏡では、光の波長(100ナノメートル程度)より小さなものは見られなかったためである。

2 この説は、「ニューロン説」と呼ばれる。

3|神経伝達物質の働きが乱れると正常な精神状態が損なわれる

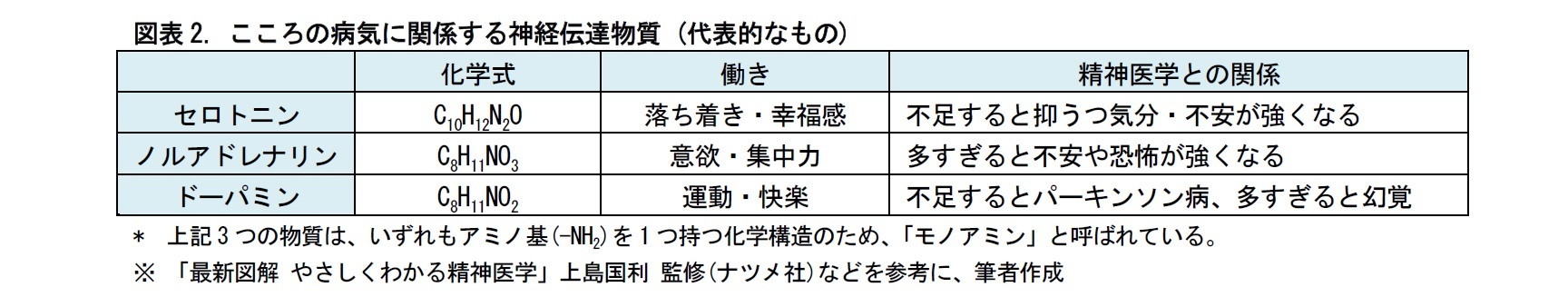

神経伝達物質には、数百以上の種類があると推測されている。このうち、約60種類の物質については、役割が解明されている。神経伝達物質の働きが乱れると、正常な精神状態が損なわれるとみられている。代表的な神経伝達物質として、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンが挙げられる。

3 DSMは、Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの略。

4 WHOは、2018年6月に、国際疾病分類の最新版であるICD-11を公表した。今後、各国で、その適用に向けて翻訳等の作業が進められるものと考えられる。(本稿は、ICD-10をベースに、統計データ等を概観していく。)

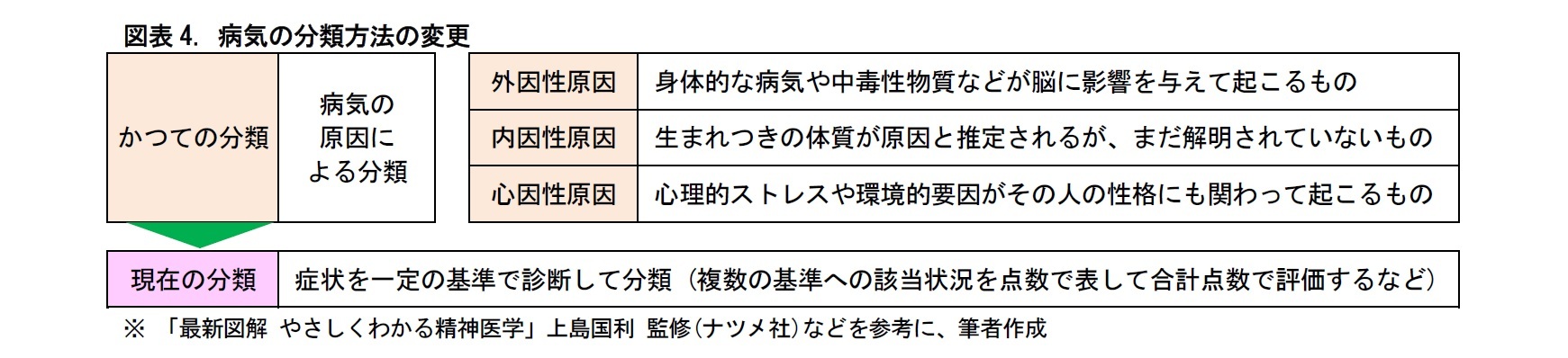

(2) こころの病気の分類方法の変更

精神医療では、病気の分類が重要となる。その分類が、患者への問診や患者の様子の観察をもとに診断を行う際の、基礎となるためである。なお、病態に応じて、診断結果は変わってくる。たとえば、「うつ病」と「うつ状態」の間に明確な境界線はない。うつの症状を呈する患者が、どちらに該当するかは、基準に照らして医師が診断することとなる。

かつては、分類の基準として、病気の原因が用いられていた。こころの病気には、大きく外因性、内因性、心因性の3つの原因があると考えられ、どれによるかを、医師が判断して分類していた。

2――精神医療の規模

(注意) 患者数について

本稿(前編)および次稿(後編)において、図表等で示す患者数は、患者調査(厚生労働省による標本調査)をベースとしている。この統計データには、外来・通院や入院で、医療施設で受診した患者だけが表示される。もし、ある人が、心身の状態に違和感を感じたとしても、医療施設で受診しなければ、統計上は患者数として把握されない。このように、受診していないために、患者数として捉えられていない人が潜在している可能性を踏まえておく必要がある。

特に、精神医療では、統計上に表れない潜在患者が多く存在するとみられるため、注意を要する。

なお、2011年の患者数は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県のデータが除かれている点にも併せて注意が必要。

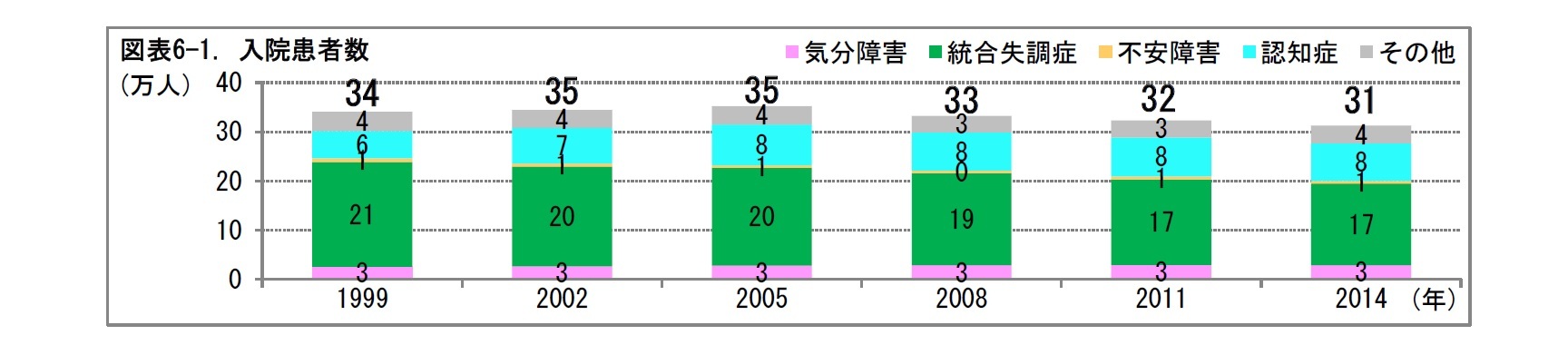

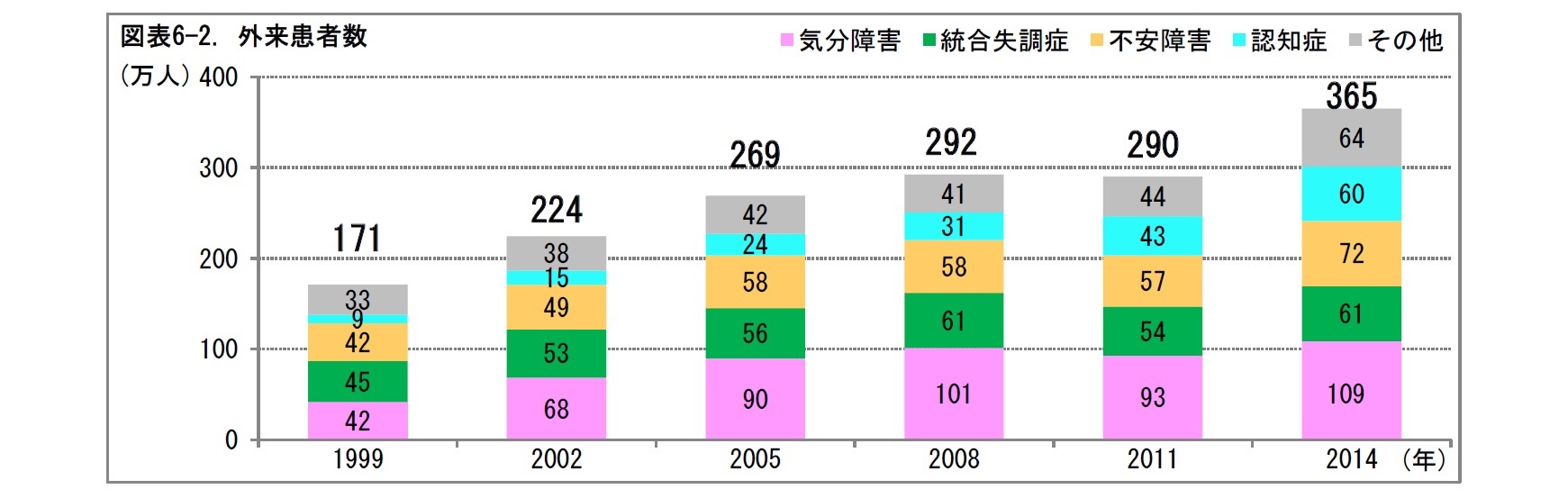

次に、入院と外来に分けて患者数の推移をみてみる。まず入院患者をみると、近年は減少傾向にある。病気の種類では、統合失調症が過半を占めている。一方、外来患者は、気分障害や不安障害が多い。これらの病気や認知症の外来患者が増加しており、それが全体の患者の増加につながっている。

(2018年07月26日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!