- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 設備投資の回復は本物か

2018年07月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(売上増は設備投資にプラス)

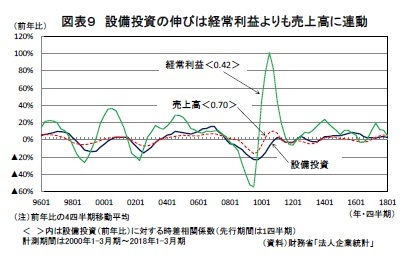

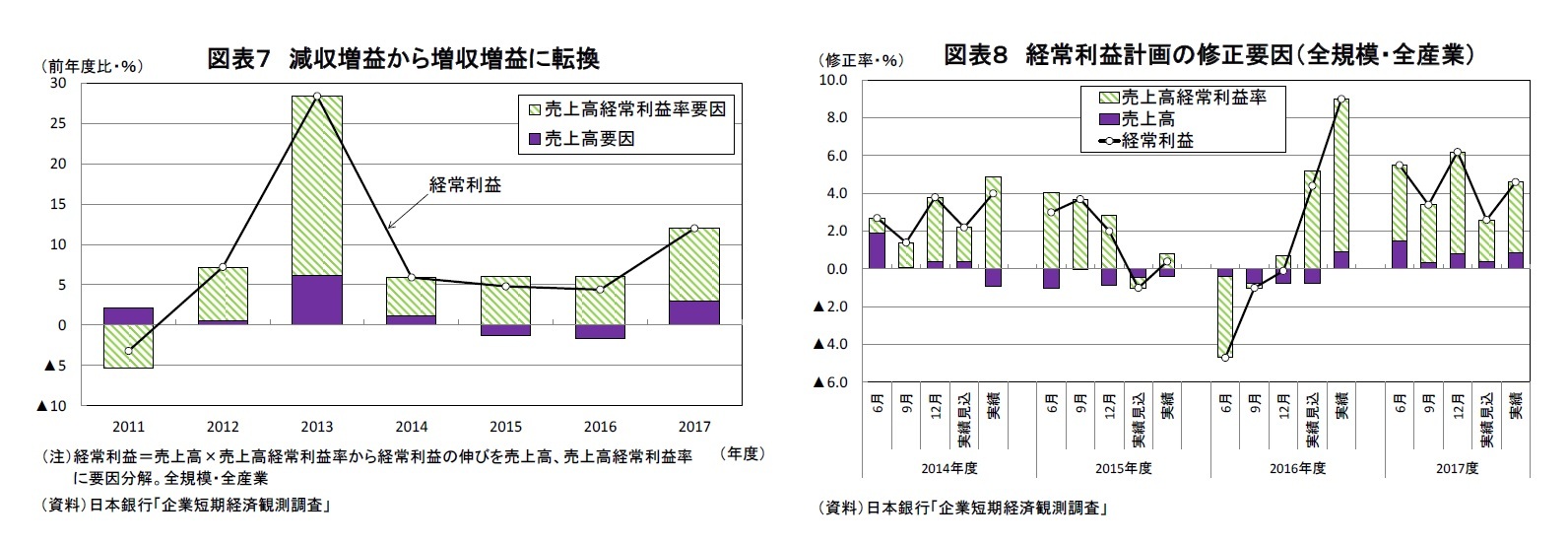

このように、現時点では企業収益(キャッシュフロー)対比で設備投資が積極化しているとは言えないが、企業収益増加の中身が変わってきている点は前向きに捉えることができる。日銀短観の経常利益は2015、2016年度と売上高が減少する中で売上高経常利益率の改善によって増益を確保する「減収増益」だったが、2017年度には売上高、経常利益がともに増加する「増収増益」に転じた(図表7)。また、経常利益計画の修正要因を売上高、売上高経常利益率に分けてみると、2016年度までは売上高経常利益率の上方修正が主因で、売上高は下方修正されることが多かったが、2017年度中は売上高、売上高経常利益率がともに上方修正されることが経常利益の上方修正につながった(図表8)。

このように、現時点では企業収益(キャッシュフロー)対比で設備投資が積極化しているとは言えないが、企業収益増加の中身が変わってきている点は前向きに捉えることができる。日銀短観の経常利益は2015、2016年度と売上高が減少する中で売上高経常利益率の改善によって増益を確保する「減収増益」だったが、2017年度には売上高、経常利益がともに増加する「増収増益」に転じた(図表7)。また、経常利益計画の修正要因を売上高、売上高経常利益率に分けてみると、2016年度までは売上高経常利益率の上方修正が主因で、売上高は下方修正されることが多かったが、2017年度中は売上高、売上高経常利益率がともに上方修正されることが経常利益の上方修正につながった(図表8)。

経常利益が利益率の改善よりも売上高の増加によってもたらされたほうが設備投資の拡大につながりやすい。法人企業統計で経常利益、売上高と設備投資の関係をみると、設備投資との連動性が高いのは経常利益よりも売上高のほうである(図表9)。

経常利益が利益率の改善よりも売上高の増加によってもたらされたほうが設備投資の拡大につながりやすい。法人企業統計で経常利益、売上高と設備投資の関係をみると、設備投資との連動性が高いのは経常利益よりも売上高のほうである(図表9)。利益率の改善による収益の増加は為替、原油価格など外生的な要因によって短期間で消滅するリスクがあるため、設備投資の拡大に踏み切りにくい。これに対し、売上高の増加は稼働率や期待成長率の上昇につながりやすいため、企業は設備投資に対してより積極的になると考えられる。

設備投資の堅調が維持されるためには、企業収益の改善が続くことが前提となるが、それが売上高の増加によってもたらされるか、利益率の改善によってもたらされるかによって、拡大ペースが変わってくる可能性がある。

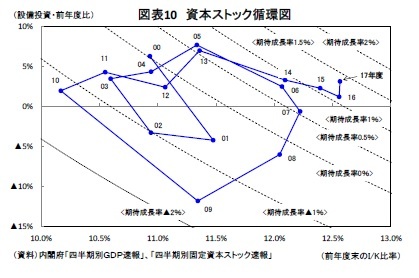

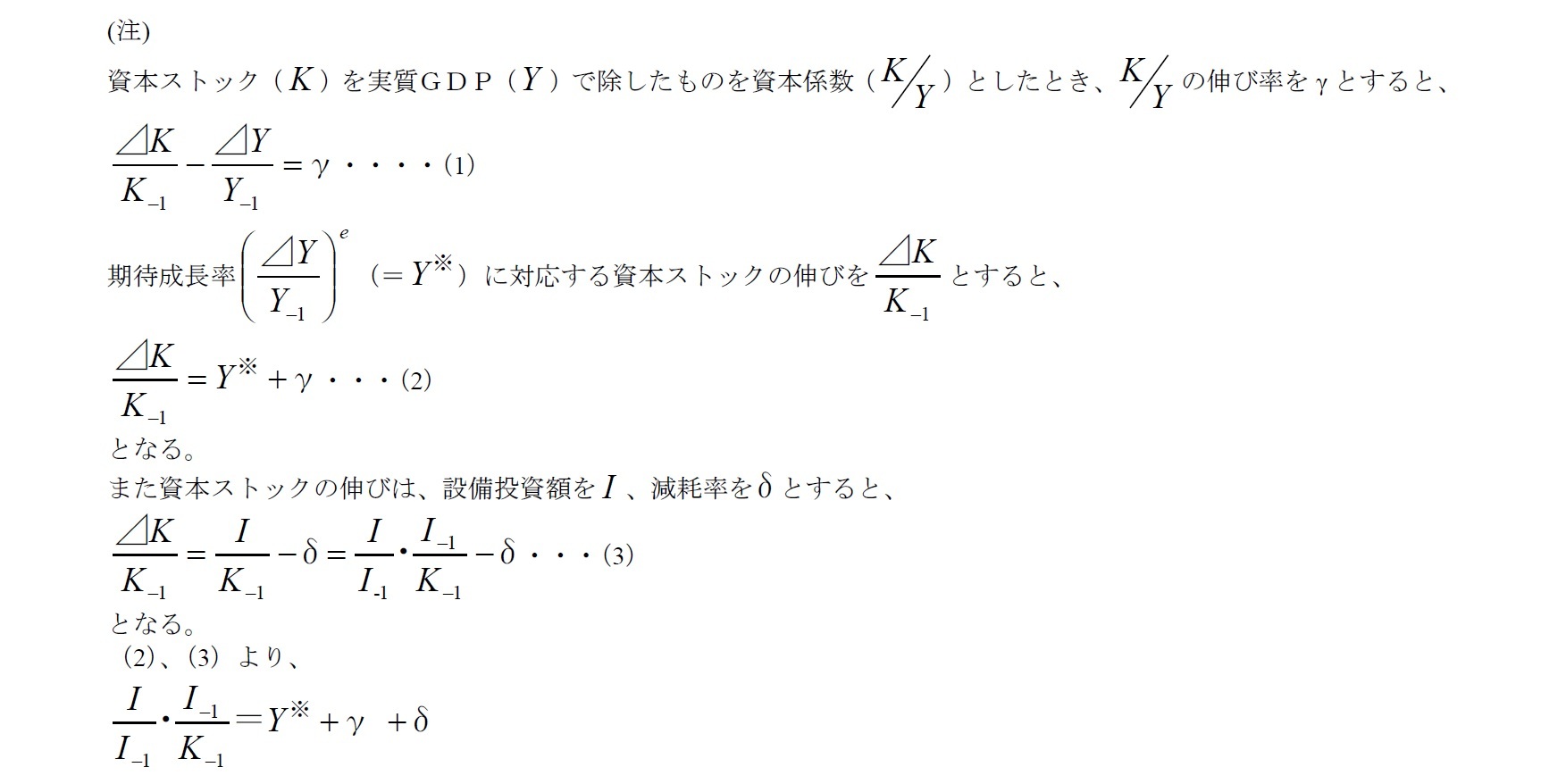

これは、ある期待成長率のもとで、資本係数の上昇率と減耗率を一定と仮定した場合、前期末の設備投資/資本ストック比率(I/K比率)と設備投資の伸び率との間に双曲線で表される関係があることを示している。

GDP統計の設備投資と固定資本ストック速報を用いて資本ストック循環図を描くと図表10のようになる。これによると、2014年度から2016年度にかけて、設備投資の伸び率とI/K比率の組み合わせは概ね期待成長率1%に対応する双曲線上を移動したが、2017年度はI/K比率がほとんど変わらない中で設備投資の伸びが高まったため、期待成長率1.5%に対応する双曲線上に近づいた。

GDP統計の設備投資と固定資本ストック速報を用いて資本ストック循環図を描くと図表10のようになる。これによると、2014年度から2016年度にかけて、設備投資の伸び率とI/K比率の組み合わせは概ね期待成長率1%に対応する双曲線上を移動したが、2017年度はI/K比率がほとんど変わらない中で設備投資の伸びが高まったため、期待成長率1.5%に対応する双曲線上に近づいた。日本銀行、内閣府が推計する直近の潜在成長率はそれぞれ0.85%、1.0%であることを踏まえれば、2014~2016年度の設備投資の拡大ペースは期待成長率や潜在成長率と整合的なものだったが、2017年度の設備投資は適正水準をやや上回るペースで拡大したという見方が出来る。

2017年度末のI/K比率は12.8%であり、期待成長率1%の双曲線上にのるためには、2018年度の設備投資の伸びがゼロ%程度まで急減速する必要がある。もちろん、資本ストック循環は常に双曲線上を動くわけではなく、短期的な景気変動に対応する形で双曲線の周りを循環するため、当面期待成長率1%の双曲線の上方に位置することは十分にありうる。また、今後高い成長が続き企業の期待成長率がさらに高まることによって、設備投資の適正水準自体が高くなる(双曲線が右上方にシフト)可能性も否定できない。ただ、期待成長率が短期間で大きく高まることは考えにくく、足もとの期待成長率を前提とすれば、設備投資の伸びが今後さらに加速することは、資本ストックの過剰な積み上がりを招く可能性を高めるだろう。

日銀短観の設備投資計画は先行きの設備投資の拡大ペース加速を示唆するものとなっている。しかし、ここまで見てきたように、企業の投資スタンスが必ずしも積極化しているわけではないこと、資本ストックの調整圧力が高まりつつあること等を踏まえれば、設備投資の増加ペースは今後鈍化することが予想される。

日銀短観の設備投資計画は先行きの設備投資の拡大ペース加速を示唆するものとなっている。しかし、ここまで見てきたように、企業の投資スタンスが必ずしも積極化しているわけではないこと、資本ストックの調整圧力が高まりつつあること等を踏まえれば、設備投資の増加ペースは今後鈍化することが予想される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【設備投資の回復は本物か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

設備投資の回復は本物かのレポート Topへ

)、資本係数の上昇率(

)、資本係数の上昇率( )、減耗率(

)、減耗率( )の間には以下のような関係が成り立つ。

)の間には以下のような関係が成り立つ。

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!