- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 2018・2019年度経済見通し

2018年07月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―9四半期ぶりのマイナス成長

2018年1-3月期の実質GDPは、前期比▲0.2%(前期比年率▲0.6%)と9四半期ぶりのマイナス成長となった。設備投資は前期比0.3%と6四半期連続で増加したが、民間消費(前期比▲0.1%)、住宅投資(同▲1.8%)が減少したことに加え、民間在庫変動が前期比・寄与度▲0.2%のマイナスとなったことから、国内民間需要が6四半期ぶりの減少となった。

2018年1-3月期はマイナス成長となったが、2017 年度の実質GDP成長率は1.6%となり2016年度の1.2%から伸びを高めた。需要項目別には、海外経済の拡大、企業収益の改善を背景に輸出(2016年度:前年比3.6%→2017年度:同6.2%)、設備投資(2016年度:前年比1.2%→2017年度:同3.2%)の企業部門が好調だった。

一方、民間消費は前年比0.9%と2016年度の同0.3%からは伸びを高めたものの、引き続き経済成長率を下回り、住宅投資は前年比▲0.3%(2016年度は同6.2%)と3年ぶりの減少となるなど、家計部門は低調な推移が続いた。

2018年1-3月期はマイナス成長となったが、2017 年度の実質GDP成長率は1.6%となり2016年度の1.2%から伸びを高めた。需要項目別には、海外経済の拡大、企業収益の改善を背景に輸出(2016年度:前年比3.6%→2017年度:同6.2%)、設備投資(2016年度:前年比1.2%→2017年度:同3.2%)の企業部門が好調だった。

一方、民間消費は前年比0.9%と2016年度の同0.3%からは伸びを高めたものの、引き続き経済成長率を下回り、住宅投資は前年比▲0.3%(2016年度は同6.2%)と3年ぶりの減少となるなど、家計部門は低調な推移が続いた。

2―IT関連中心に在庫調整圧力が高まる

2018年1-3月期は景気との連動性が高い鉱工業生産も前期比▲1.3%と8四半期ぶりの減産となった。大雪の影響で一部の工場が操業停止となった影響もあるため、過度に悲観する必要はないが、これまで景気の牽引役となってきたIT関連財を中心に在庫調整圧力が高まりつつある点には注意が必要だ。

鉱工業全体の在庫循環図を確認すると、2017年4-6月期に「意図せざる在庫減少局面」から「在庫積み増し局面」に移行した後、3四半期続けて同一局面に位置したが、2018年1-3月期は景気のピークアウトを示唆する45度線を越えて「在庫積み上がり局面」に移行した。現時点では、在庫水準自体がそれほど高くないことから、このまま鉱工業全体が在庫調整局面入りするとはみていないが、IT関連財はすでに在庫調整局面入りしている。

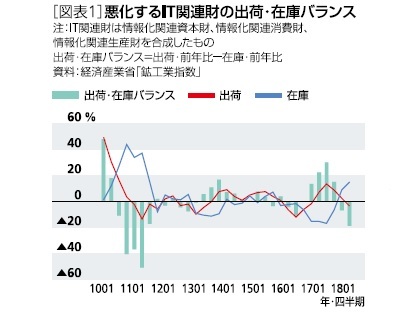

2018年1-3月期のIT関連財の出荷・在庫バランス(出荷・前年比-在庫・前年比)は、出荷が前年比▲3.4%と5四半期ぶりに低下する一方、在庫が10-12月期の前年比9.3%から同15.2%へとさらに伸びを高めたため、10-12月期の▲6.6%ポイントから▲18.6%ポイントへと悪化幅が拡大した[図表1]。

鉱工業全体の在庫循環図を確認すると、2017年4-6月期に「意図せざる在庫減少局面」から「在庫積み増し局面」に移行した後、3四半期続けて同一局面に位置したが、2018年1-3月期は景気のピークアウトを示唆する45度線を越えて「在庫積み上がり局面」に移行した。現時点では、在庫水準自体がそれほど高くないことから、このまま鉱工業全体が在庫調整局面入りするとはみていないが、IT関連財はすでに在庫調整局面入りしている。

2018年1-3月期のIT関連財の出荷・在庫バランス(出荷・前年比-在庫・前年比)は、出荷が前年比▲3.4%と5四半期ぶりに低下する一方、在庫が10-12月期の前年比9.3%から同15.2%へとさらに伸びを高めたため、10-12月期の▲6.6%ポイントから▲18.6%ポイントへと悪化幅が拡大した[図表1]。

足もとのIT関連財の弱さは世界的なスマートフォンの販売不振による一時的な要因が大きい。データセンターや車載向けなどIT関連需要の拡大が裾野の広がりを伴ったものとなっていることを踏まえれば、在庫調整は短期間で終了する可能性が高い。

輸出が底堅さを維持していること、鉱工業全体では在庫調整圧力が限定的にとどまっていることなどから、4-6月期には増産に転じることが予想されるが、IT関連財の調整が長期化すれば、生産の足踏み状態が長引く恐れがあるだろう。

輸出が底堅さを維持していること、鉱工業全体では在庫調整圧力が限定的にとどまっていることなどから、4-6月期には増産に転じることが予想されるが、IT関連財の調整が長期化すれば、生産の足踏み状態が長引く恐れがあるだろう。

3―高齢無職世帯の増加が消費を下押し

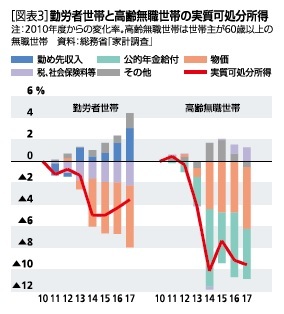

雇用所得環境は着実に改善しているが、個人消費の動向を考える上では労働市場改善の影響を直接受けない年金生活者の所得環境を押さえておくことが重要だ。近年、高齢者の継続雇用が進んでいるが、それでも高齢化の急速な進展に伴い高齢無職世帯の割合は大きく高まっている。

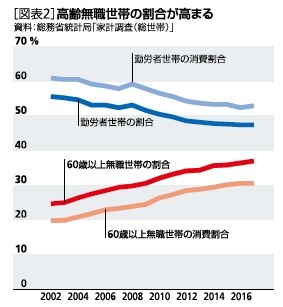

総務省統計局の「家計調査」によれば、総世帯の集計が始まった2002年と直近の2017年を比較すると、総世帯に占める勤労者世帯の割合は55.6%から47.5%へと低下する一方、世帯主が60歳以上の高齢無職世帯の割合は24.6%から37.0%へと上昇している。また、世帯割合にそれぞれの消費額を掛け合わせることによって、総消費額に占める割合を求めると、勤労者世帯の消費割合が61.0%から52.9%へと低下する一方、60歳以上の高齢無職世帯の消費割合は19.7%から30.6%へと上昇している[図表2]。高齢無職世帯の消費水準は勤労者世帯の約4分の3(2017年実績)であるため、その割合が増えれば世帯当たりの消費水準は低下する。

総務省統計局の「家計調査」によれば、総世帯の集計が始まった2002年と直近の2017年を比較すると、総世帯に占める勤労者世帯の割合は55.6%から47.5%へと低下する一方、世帯主が60歳以上の高齢無職世帯の割合は24.6%から37.0%へと上昇している。また、世帯割合にそれぞれの消費額を掛け合わせることによって、総消費額に占める割合を求めると、勤労者世帯の消費割合が61.0%から52.9%へと低下する一方、60歳以上の高齢無職世帯の消費割合は19.7%から30.6%へと上昇している[図表2]。高齢無職世帯の消費水準は勤労者世帯の約4分の3(2017年実績)であるため、その割合が増えれば世帯当たりの消費水準は低下する。

2018年度の年金額は前年度から据え置きとなったが、物価上昇率が2017年度よりも高まる可能性が高いため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに減少することになる。

賃上げによって所得の増加が見込める勤労者世帯と異なり、労働市場改善の恩恵を受けずに物価上昇によるマイナスの影響だけを受ける年金生活者の消費割合が高まっていることが、引き続き家計全体の消費を抑制する要因となるだろう。

賃上げによって所得の増加が見込める勤労者世帯と異なり、労働市場改善の恩恵を受けずに物価上昇によるマイナスの影響だけを受ける年金生活者の消費割合が高まっていることが、引き続き家計全体の消費を抑制する要因となるだろう。

4―実質成長率は2018年度1.1%、2019年度0.8%を予想

2018年4-6月期は輸出、設備投資の伸びが高まること、1-3月期に減少した民間消費が増加に転じることなどから、1%程度とされる潜在成長率を大きく上回るプラス成長に復帰する可能性が高い。

その後も、輸出が底堅さを維持する中、高水準の企業収益を背景に設備投資が増加し、企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くだろう。一方、2018年度の名目賃金の伸びは2017年度よりも高まる可能性が高いが、物価上昇ペースの加速によって実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。

また、原材料費、人件費上昇によるコスト増から企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速すること、住宅投資の減少幅が拡大することから、2018年度の成長率は2017年度よりも低下することが予想される。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金などが予定されていることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。2014年度は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

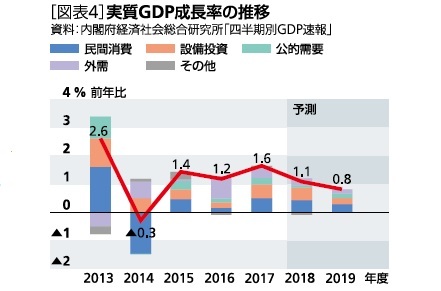

実質GDP成長率は2018年度が1.1%、2019年度が0.8%と予想する[図表4]。

その後も、輸出が底堅さを維持する中、高水準の企業収益を背景に設備投資が増加し、企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くだろう。一方、2018年度の名目賃金の伸びは2017年度よりも高まる可能性が高いが、物価上昇ペースの加速によって実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。

また、原材料費、人件費上昇によるコスト増から企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速すること、住宅投資の減少幅が拡大することから、2018年度の成長率は2017年度よりも低下することが予想される。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金などが予定されていることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。2014年度は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

実質GDP成長率は2018年度が1.1%、2019年度が0.8%と予想する[図表4]。

(2018年07月06日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018・2019年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018・2019年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!