- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しを

2018年07月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|企業年金制度

企業年金に関しても、20年以上の勤続や、定年まで働かなければ年金がもらえないとする企業など、転職者にとっての利便性は乏しい制度であった。しかし、適格退職年金制度の廃止に伴い2001年10月から確定拠出年金制度が、02年4月から確定給付年金制度が開始され、企業年金の再編が進んだ結果、転職した場合でも新しい企業で年金を引き継げる幅が広がるなどの利便性の向上が図られた。

特に日本版401kと呼ばれる確定拠出年金制度は、年金給付額ではなく掛金を確定させること、運用主体が企業ではなく個人、持ち運びが出来る点などで今までとは違った特徴を持っている。こうした企業年金の再編の背景には、昨今の超低金利下で運用利回りが予定利率を下回る、いわゆる逆ザヤ状態で退職給付債務が企業の負担を増加させていることや、雇用環境の変化から転職者が不利にならないようにポータビリティを拡大させる必要性が高まっていることなどが挙げられる。

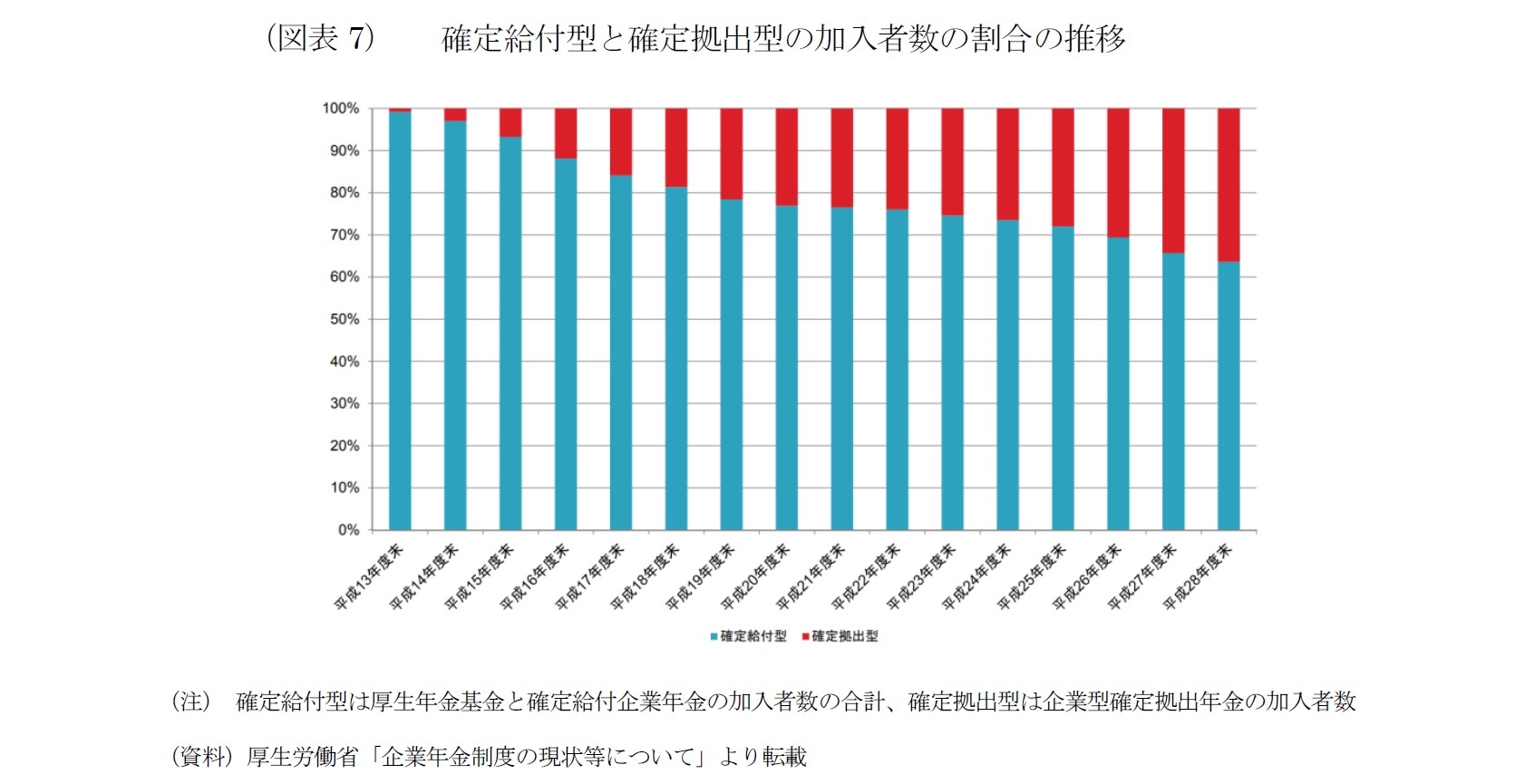

掛金の上限の引き上げなどの政府による後押しもあり、企業年金に占める確定拠出年金の加入者の割合は増加傾向にあり、そのポータビリティの高さから、一定の雇用の流動化促進が期待できるだろう(図表7)。

企業年金に関しても、20年以上の勤続や、定年まで働かなければ年金がもらえないとする企業など、転職者にとっての利便性は乏しい制度であった。しかし、適格退職年金制度の廃止に伴い2001年10月から確定拠出年金制度が、02年4月から確定給付年金制度が開始され、企業年金の再編が進んだ結果、転職した場合でも新しい企業で年金を引き継げる幅が広がるなどの利便性の向上が図られた。

特に日本版401kと呼ばれる確定拠出年金制度は、年金給付額ではなく掛金を確定させること、運用主体が企業ではなく個人、持ち運びが出来る点などで今までとは違った特徴を持っている。こうした企業年金の再編の背景には、昨今の超低金利下で運用利回りが予定利率を下回る、いわゆる逆ザヤ状態で退職給付債務が企業の負担を増加させていることや、雇用環境の変化から転職者が不利にならないようにポータビリティを拡大させる必要性が高まっていることなどが挙げられる。

掛金の上限の引き上げなどの政府による後押しもあり、企業年金に占める確定拠出年金の加入者の割合は増加傾向にあり、そのポータビリティの高さから、一定の雇用の流動化促進が期待できるだろう(図表7)。

しかし、退職給付制度を導入している企業のうち企業年金制度がある企業は34.2%しかない。一層の雇用の流動化を目指すためには、88.4%の企業が導入している退職一時金制度を含めた退職給付制度全体の見直しが必要である7。

7 厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」。両制度を併用している企業が存在するため企業年金制度と退職一時金制度を導入している企業の合計は100%を超える。

7 厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」。両制度を併用している企業が存在するため企業年金制度と退職一時金制度を導入している企業の合計は100%を超える。

6――雇用流動化に適った新たな退職給付制度の検討

4節で述べたように、日本の退職給付制度は「失業後ならびに老後の生活保障」、「勤続に対する功績報償」など、その意義はあいまいだ。しかし、少子高齢化で年金支給額が減り、高齢者の生活保護が問題となっていることから、老後資金としての退職給付制度は今後ますます重要になる。新たな退職給付制度を考えるとき、「生活保障」としての役割を十分に発揮することを前提に、転職により不利にならないような制度設計が必要になるだろう。

その上で、労働市場の流動化促進と両立する退職給付制度を考えるとき、重要なことは以下の3点だと考える。

(1) 企業間などでのポータビリティが確保されること

(2) 転職によって極端な退職給付の減少が起こらないこと

(3) 支給額の把握手段があること

まず、退職給付が老後資産形成としての役割を十分に果たすべく、基本的には現役引退時に受け取れるよう企業間でのポータビリティを確保すること。次に、現行の長期勤続者に有利に働く退職給付額の算出方法を見直し、(図表4)で示したような転職者に極度に不利にならないようにすること。そして、現在は従業員が自身の退職所得を把握する手段が乏しいことによる企業と従業員での情報の非対称性をなくすことで、転職の判断を容易にすることだ。

確定拠出年金制度は、掛金額を企業独自に定めているため、転職によって支給額が不利な状況は完全には解消されないものの、拠出された掛金は個人ごとに明確に区分・管理されるため、自己都合退社の場合でも退職事由係数による減額は発生しない。また、導入している企業間でのポータビリティ、支給額の把握は確保され、既に制度が確立されているという強みもある。

退職給付カーブに関して、転職者にとってプラスとなるかは企業による制度の運用次第という点ではその他の制度と同様だが、少なくとも上記のポータビリティ、支給額の把握という利点があり、確定拠出年金制度を普及させることは労働市場の流動化を促すための有効な手段だと考える。

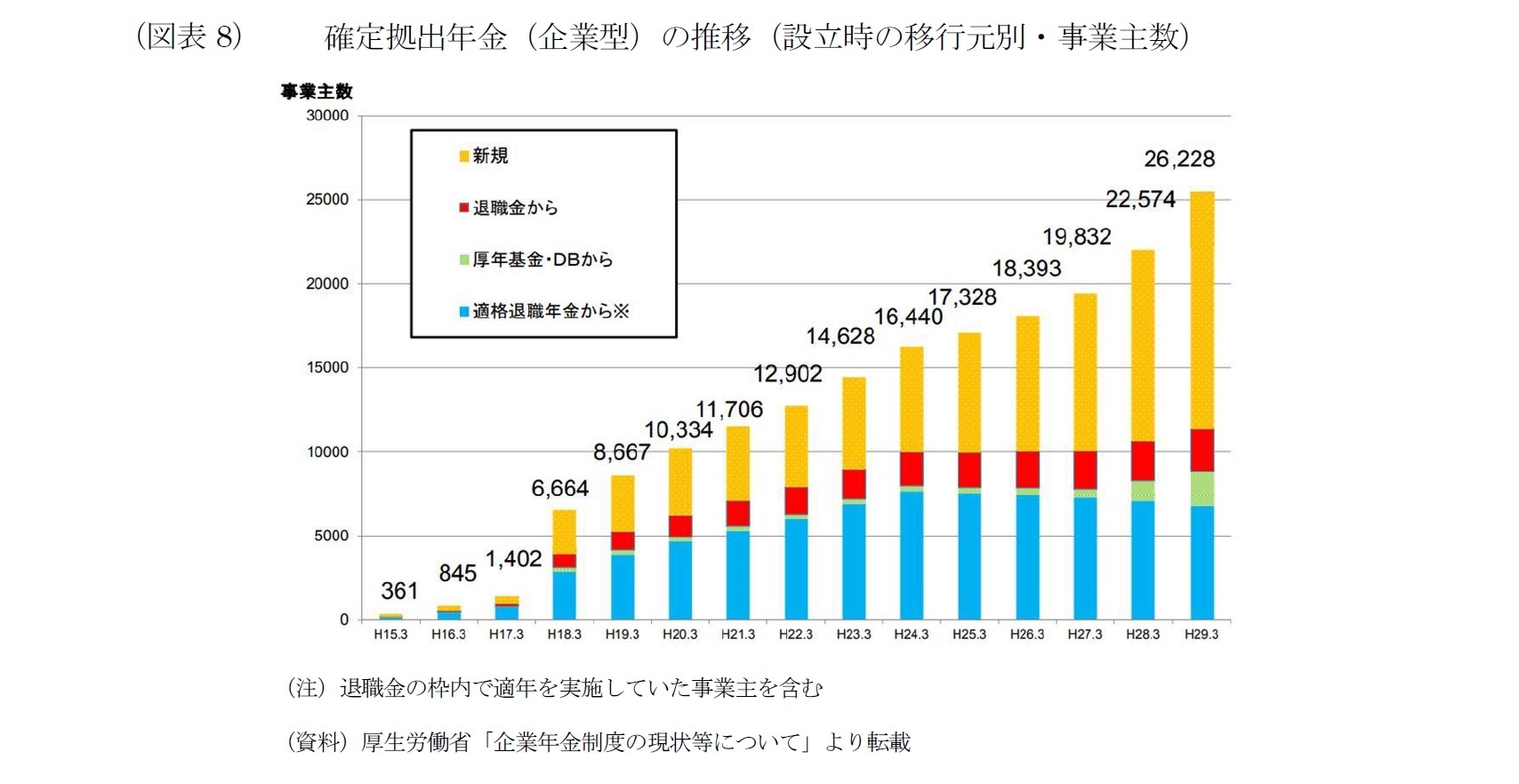

厚生労働省は、掛金上限の引き上げ、中小企業向けに制度導入の際に事務負担を軽減する簡易型DC制度の創設、適用者範囲の拡大など、普及・拡大に向けた制度の見直しを行ってきた。その結果、確定拠出年金制度を設置している事業主数は右肩上がりに増加している。しかし、その内訳をみると、適格退職年金からの移行や新規の設置が多く、退職一時金、確定給付年金からの移行はまだまだ少ない(図表8)。

その上で、労働市場の流動化促進と両立する退職給付制度を考えるとき、重要なことは以下の3点だと考える。

(1) 企業間などでのポータビリティが確保されること

(2) 転職によって極端な退職給付の減少が起こらないこと

(3) 支給額の把握手段があること

まず、退職給付が老後資産形成としての役割を十分に果たすべく、基本的には現役引退時に受け取れるよう企業間でのポータビリティを確保すること。次に、現行の長期勤続者に有利に働く退職給付額の算出方法を見直し、(図表4)で示したような転職者に極度に不利にならないようにすること。そして、現在は従業員が自身の退職所得を把握する手段が乏しいことによる企業と従業員での情報の非対称性をなくすことで、転職の判断を容易にすることだ。

確定拠出年金制度は、掛金額を企業独自に定めているため、転職によって支給額が不利な状況は完全には解消されないものの、拠出された掛金は個人ごとに明確に区分・管理されるため、自己都合退社の場合でも退職事由係数による減額は発生しない。また、導入している企業間でのポータビリティ、支給額の把握は確保され、既に制度が確立されているという強みもある。

退職給付カーブに関して、転職者にとってプラスとなるかは企業による制度の運用次第という点ではその他の制度と同様だが、少なくとも上記のポータビリティ、支給額の把握という利点があり、確定拠出年金制度を普及させることは労働市場の流動化を促すための有効な手段だと考える。

厚生労働省は、掛金上限の引き上げ、中小企業向けに制度導入の際に事務負担を軽減する簡易型DC制度の創設、適用者範囲の拡大など、普及・拡大に向けた制度の見直しを行ってきた。その結果、確定拠出年金制度を設置している事業主数は右肩上がりに増加している。しかし、その内訳をみると、適格退職年金からの移行や新規の設置が多く、退職一時金、確定給付年金からの移行はまだまだ少ない(図表8)。

確定拠出年金制度は、今まで企業が抱えていた運用リスクを軽減することが出来るなどのメリットがあり、柔軟な制度に整備することで現行の制度からの移行を促すことは可能だろう。しかしながら、退職一時金や、確定給付年金から移行するには未だ様々な壁がある。例えば、現行の確定拠出年金制度では、掛金の上限が引き上げられたとはいえ十分ではない。掛金の拠出額が上限を超えてしまう従業員がいる場合、確定拠出年金制度に一本化できず複数の制度を併用している企業もある。確定給付年金制度を併用した場合は、確定拠出年金の掛け金の上限が下がるといったマイナス面もある。実際に、経団連をはじめ、企業年金連合会、全国銀行協会など多くの経済界から確定拠出年金の拡充(拠出限度額の引き上げ、中途引出要件の緩和、積立金に対する特別法人税の撤廃など)の要望が毎年提言されている。こうした要望を真摯に受け止め、国と経済界が一体となり退職給付制度の見直しを進めなければ、確定拠出年金のより一層の普及は望めないだろう。

雇用の流動化促進策については、政府も議論や対策を進めているが、この退職給付制度の見直しについても議論が進むことを期待している。先に述べたように退職給付制度は企業任意による制度であるため、制度の見直しは経済界の理解が不可欠だ。一方で、企業は、退職給付カーブを転職者に極端に不利にすることなく雇用の流動化に努めることや、加入者の投資教育をより充実させることが求められる。

雇用の流動化促進策については、政府も議論や対策を進めているが、この退職給付制度の見直しについても議論が進むことを期待している。先に述べたように退職給付制度は企業任意による制度であるため、制度の見直しは経済界の理解が不可欠だ。一方で、企業は、退職給付カーブを転職者に極端に不利にすることなく雇用の流動化に努めることや、加入者の投資教育をより充実させることが求められる。

7――おわりに

人手不足、ビジネス環境の変化のスピードの高まりにより、労働市場の流動化の必要性は高まっている。しかし、日本の労働市場の流動性は低いままだ。年功序列の賃金、終身雇用をはじめとした日本特有の雇用慣行など、様々な要因が考えられるが、本稿では転職者に不利な退職給付制度にフォーカスを当てて考察してきた。

正規雇用は人手不足にもかかわらずなかなか賃金が上がらないと言われてきた。労働市場の流動性が高まることで成長産業への労働移動を円滑にし、生産性上昇を通じての賃上げに繋がることも期待できよう。

日本の限られた人的資本を効率よく活用し、グローバル化の中で世界と戦っていくために、雇用の流動化が一層進展することを期待したい。

正規雇用は人手不足にもかかわらずなかなか賃金が上がらないと言われてきた。労働市場の流動性が高まることで成長産業への労働移動を円滑にし、生産性上昇を通じての賃上げに繋がることも期待できよう。

日本の限られた人的資本を効率よく活用し、グローバル化の中で世界と戦っていくために、雇用の流動化が一層進展することを期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月03日「基礎研レター」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しを】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しをのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!