- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像

190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像

上智大学 経済学部 中里 透

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「190兆円」の衝撃

こうした中、6月15日に閣議決定された「骨太の方針2018」(「経済財政運営と改革の基本方針2018」)には、「2022年からは団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見込まれる」との見解が示されている。このような状況を踏まえて、消費税率の「10%超」への引き上げに向けた検討を直ちに開始すべきとの指摘もある。

だが、このような認識はどの程度もっともらしいものだろうか。以下ではこの点について具体的なデータをもとに考えてみることとしたい。なお、あらかじめ結論を要約すれば以下の通りとなる。

(1)2040年度にかけて社会保障の負担増が生じることは確かだが、その変化は緩やかなものにとどまる。18年度から40年度にかけての負担増を1年当たりに引きなおしてみると、実質的な負担増は過去10年間に経験した増加のペースと同じかそれをやや下回るものとなる。

(2)「2022年以降に社会保障費が急増する」との見解は、この期間中の人口動態の変化(75歳以上人口の増加と65~74歳以上人口の減少の同時進行)を見落としたために生じた錯覚によるものである。

(3)「2025年問題」は財政負担の「急増」の問題というよりは医療・介護サービスの提供体制に生じる問題(人手不足などによるサービス水準低下の懸念)ととらえたうえで、それに応じた適切な対応策を講じていくことが必要となる。

2――今回の試算の概要

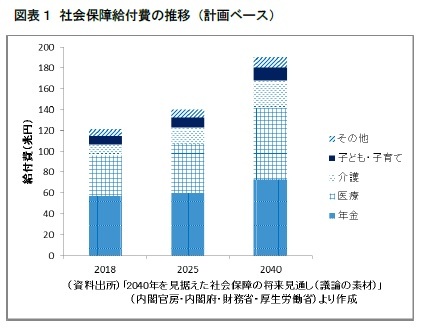

今回の試算は医療・介護についての制度改革を試算に反映させるケース(「計画ベース」)と現状を機械的に延長するケース(「現状投影」)とにさらに分けられるが、このうち「計画ベース」の試算結果についてみると(図表1)、25年度と40年度の社会保障給付費(総額)はそれぞれ140.2兆円、190.0兆円となることが見込まれている。また、「現状投影」の場合にはそれぞれ140.4兆円、 190.3兆円となる。このように「計画ベース」のほうが「現状投影」よりも2千億円ないし3千億円ほど総額が少なくなるが、両者にそれほど大きな差は生じない。これは「計画ベース」において医療費の抑制により可能となった減額分とほぼ同額の増加が介護費において生じることから、減額と増額の効果が打ち消しあうことになるためである。公費負担についてみると、18年度の時点では46.9兆円となっているのに対し、25年度には「計画ベース」、「現状投影」ともに57.8兆円に、40年度には「計画ベース」で80.3兆円、「現状投影」で80.4兆円となることが見込まれている。

今回の試算は医療・介護についての制度改革を試算に反映させるケース(「計画ベース」)と現状を機械的に延長するケース(「現状投影」)とにさらに分けられるが、このうち「計画ベース」の試算結果についてみると(図表1)、25年度と40年度の社会保障給付費(総額)はそれぞれ140.2兆円、190.0兆円となることが見込まれている。また、「現状投影」の場合にはそれぞれ140.4兆円、 190.3兆円となる。このように「計画ベース」のほうが「現状投影」よりも2千億円ないし3千億円ほど総額が少なくなるが、両者にそれほど大きな差は生じない。これは「計画ベース」において医療費の抑制により可能となった減額分とほぼ同額の増加が介護費において生じることから、減額と増額の効果が打ち消しあうことになるためである。公費負担についてみると、18年度の時点では46.9兆円となっているのに対し、25年度には「計画ベース」、「現状投影」ともに57.8兆円に、40年度には「計画ベース」で80.3兆円、「現状投影」で80.4兆円となることが見込まれている。1 12年3月に公表された試算は「社会保障に係る費用の将来推計の改定について(平成24年3月)」(内閣官房・厚生労働省)。以下ではこの試算を「12年3月試算」と呼ぶこととする。

2 18年5月に公表された試算は「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省)。以下ではこの試算を「18年5月試算」と呼ぶこととする。

3 「成長実現ケース」の経済前提は「中長期の経済財政に関する試算(平成30年1月)」(内閣府)の「成長実現ケース」と平成26年財政検証(厚生労働省)の「ケースE」の前提条件に即して設定されている。また、「ベースラインケース」については「中長期の経済財政に関する試算(平成30年1月)」の「ベースラインケース」と平成26年財政検証の「ケースF」の前提条件に即して設定されている。

3――実質的な負担増はどのくらいか?:物価水準と経済規模による調整

だが、このような数字をながめるときには、それが一定の前提条件(経済成長率・物価上昇率・賃金上昇率など)のもとで算出された名目値であるということに留意が必要となる。すなわち、その数字の意味するところを適切に把握するためには期間中の物価や所得水準の変化を考慮に入れて実質値や対GDP比の計数で評価を行うことが必要ということになる4。

4 たとえば、今回の試算の成長実現ケースでは40年度の社会保障給付費が215兆円程度となり、ベースラインケースの試算値(190兆円程度)を25兆円程度上回るとの試算が示されているが、対GDP比でみると成長実現ケースでは22.7~23.2%(現状投影)あるいは22.6~23.2%(計画ベース)、ベースラインケースでは23.8~24.1%(現状投影)あるいは23.8~24.0%(計画ベース)となり、ベースラインケースのほうが成長実現ケースを上回るという結果となっている。

そこで、ベースラインケースについて試算の前提条件を確認すると、物価上昇率(対前年比)はおおむね1%台前半で推移するものと想定されている5。このように物価が上昇していくという前提のもとでは18年度と40年度のそれぞれの時点における1兆円の実質的な価値は異なったものとなるから、40年度の「190兆円」が現在の物価水準でみていくらになるかを考えないと、実際の負担感がきちんと把握できないということになる。

そこで、物価水準の調整を行って40年度の190兆円を現時点の価額に引きなおしてみると、25年度と40年度の社会保障給付費はそれぞれ128.4兆円、145.8兆円となり、これに即して計算すると年当たりの増加額は1兆円ないし1.2兆円程度となる。また、公費負担(国と地方の財政負担によって措置すべき負担額)についてみると25年度と40年度にそれぞれ52.9兆円、61.6兆円となり、年当たりの増加額は6千億円ないし9千億円程度となる6。この負担増は毎年積みあがっていくものであり、決して無視し得る金額ではないが、この増加のペースは過去10年間に経験したものと同じかそれをやや下回るものとなっている。したがって、この間に社会保障費がかつて経験したことのないスピードで増加していくというわけではなく、「190兆円」という数字の印象のみにとらわれると、誤った現状認識や政策判断が導かれてしまうことになる。

5 具体的には物価上昇率が18年度から21年度にかけて1.0、1.6、1.7、1.3(いずれも%)と推移した後、22年度から27年度までは1.1%、28年度以降は1.2%で上昇するとの想定のもとで試算が行われている。

6 ただし、28年度から40年度までの期間における社会保障費の推移が具体的に把握できないことから、この間の給付費や公費負担の増加のペースについては幅をもってみる必要がある。

2|経済規模による調整

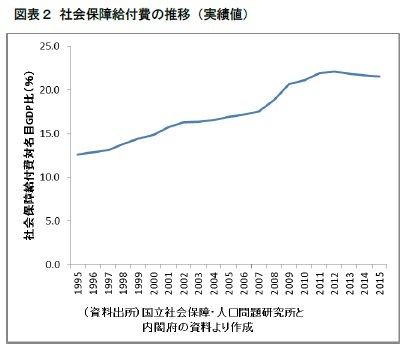

2|経済規模による調整さらに言えば、この間には経済成長も生じるから、この点を考慮して経済規模対比で負担増をとらえることも必要となる。ベースラインケースの試算では名目GDP成長率(対前年度比)がおおむね2%程度(27年度以降は1.3%)で推移するものと想定されているが、こうした前提条件のもとで社会保障給付費の推移をみると、25年度には対名目GDP比21.7%となることが見込まれている7。これは18年度の水準(21.5%)を0.2%上回っているものの、既往最高であった12年度の水準(22.1%)を下回っており(図表2)、経済規模対比でみた場合にも急激な負担増が生じるわけではないことが確認される8。

40年度についてみると社会保障給付費の対名目GDP比は24.1%まで上昇するが、25年度から40年度までの15年間の上昇幅(2.4%)は、社会保障給付費の対GDP比(実績値)が低下に転じる前の5年間(07年度~12年度)の上昇幅(4.6%)を大きく下回るものとなっている。均してみると、25年度から40年度にかけての社会保障給付費の増加のペースは現在の価額に引きなおして1年当たり9千億円程度であり、このことからも社会保障費の「急増」は生じないことが確認できる。

7 ここでは「現状投影」ケースのうち医療費・介護費について物価上昇率・賃金上昇率の計数を利用して推計を行った場合の試算結果をもとに対GDP比を算出している。

8 推計の前提となる名目GDP成長率は18年度から21年度にかけて2.5、2.4、2.2、1.9(いずれも%)で推移した後、22年度から26年度までは1.8%、27年度は1.7%、28年度以降は1.3%で上昇するものと想定されている。

(2018年06月25日「基礎研レポート」)

上智大学 経済学部

中里 透

中里 透のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/12/04 | 東京の出生率はなぜ低いのか ――少子化をめぐる「都市伝説」 | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2023/12/05 | 少子化対策をめぐる不都合な(?)真実 | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2022/12/05 | 合併か経営統合か 地方銀行の再編について考える | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2021/12/03 | コロナ後はインフレかデフレか | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年08月27日

相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る -

2025年08月27日

Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 -

2025年08月27日

探索的空間解析でみる日本人旅行客の「ホットスポット」とその特色~旅行需要の集積が認められた自治体の数は、全国で「105」~ -

2025年08月26日

大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 -

2025年08月26日

芝浦電子に対するM&A攻防-公開買付期間の延長

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!