- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 2018年度診療報酬改定を読み解く(下)-外来機能の分化、かかりつけ医機能の充実を巡る論点と課題

2018年度診療報酬改定を読み解く(下)-外来機能の分化、かかりつけ医機能の充実を巡る論点と課題

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~かかりつけ機能の強化~

(下)では、同じく提供体制改革の一環として進められている「外来の機能分化」「かかりつけ医機能の充実」を取り上げる。具体的には、中小病院や診療所が外来を担う一方、地域の拠点となる大病院に関する入院の機能を強化する観点に立ち、(1)紹介状なしにダイレクトに大病院を受診した場合、5,000円を追加で徴収する対象病院の拡大、(2)患者の日常をカバーする「かかりつけ医」機能の充実――といった制度改正が盛り込まれており、これらの内容や背景を取り上げる。さらに、日本のかかりつけ医の定義を巡る曖昧さを論じるため、海外の事例などとの対比を試みるほか、2020年度報酬改定を見据えた今後の論点を探ることにしたい。

2――外来機能の分化、かかりつけ機能強化の内容

日本の医療提供体制の一つの特色として、医療機関同士の機能分化が進んでいない点が以前から論じられている。通常、患者の医療ニーズは日常的な疾病やケガに対応する「プライマリ・ケア」1と呼ばれる 1 次医療に始まり、一般的な入院である2 次医療、専門性の高い救急医療などを提供する 3 次医療に分類され、2次医療や3次医療に対応すべき大病院は通常、専門性の高い医療を提供するため、多くのスタッフと設備を有している。こうした大病院が風邪など軽微な病気やケガに対応するのは医療資源の無駄遣いであり、患者の状態に応じて医療サービスが適切に提供されれば、コストを抑制できる。

しかし、日本は自由に医療機関を選べる体制(いわゆるフリーアクセス)を採用しており、患者は風邪でも大学病院に行くことができるため、資源分配の効率性が損なわれている可能性がある。さらに、医療の場合、患者―医師の間で情報格差が大きく、患者は医療の質を評価しにくいため、個々人の選好に合わせて効率的に分配できる通常の財やサービスに比べると、市場の機能を期待しにくい。実際、患者はフリーアクセスの下、医療機関を選択する際にサービスの質ではなく、施設の大きさなど外形的な情報に頼っている2とされており、各医療機関が外来から高度医療まで様々な機能を自前で持ちたがる行動に繋がりやすい。こうした状況が不明確な役割分担を生む一因となっている。

そこで、政府は1990年代の医療法改正を通じて、高度医療を担う特定機能病院3や地域医療支援病院4を創設したほか、診療報酬による政策誘導も積み重ねることで、中小病院や診療所が外来機能に特化する一方、大病院が専門的な医療を重点的に提供する病床機能分化を目指してきた。

そこで、政府は1990年代の医療法改正を通じて、高度医療を担う特定機能病院3や地域医療支援病院4を創設したほか、診療報酬による政策誘導も積み重ねることで、中小病院や診療所が外来機能に特化する一方、大病院が専門的な医療を重点的に提供する病床機能分化を目指してきた。やや分かりやすい言葉で説明すると、大学病院で風邪を診るような非効率な資源分配を是正したいという意図であり、2018年度診療報酬改定では(1)紹介状なしで大病院を受診した場合、5,000円を追加徴収する制度の対象拡大、(2)かかりつけ医機能の充実――が盛り込まれた。

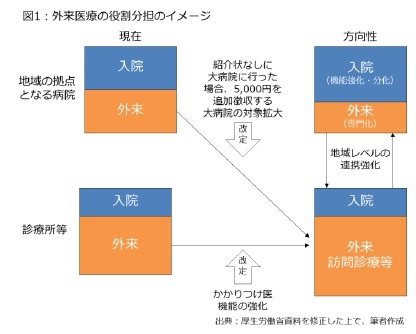

その意図については、図1に示した厚生労働省の説明資料が分かりやすい。具体的には、地域の拠点となる病院は外来機能を小さくして専門化する一方、機能強化・分化を通じて専門医療による入院のウエイトを大きくし、診療所や中小病院については外来機能を拡充させることで、両者が地域レベルで連携を図ることを通じて、機能分化・役割分担を明確にしようとしているわけである。以下、(1)、(2)について詳しく取り上げる。

1 日本プライマリ・ケア連合学会の定義によると、「国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そ して全人的に対応する地域の保健医療福祉機能」とされている。

2 いくつかの研究がこの可能性を示唆している。松嶋大ほか(2009)「紹介状を持参しない大規模病院初診患者の特性とその 受診理由」『医療の質・安全学会誌』Vol.4 No.4では、紹介状を持参しない患者が受診した理由として、「すぐに検査ができる」「設備が良い」という答えが有意だった。

3 高度医療の提供、技術開発、研修を実施する能力などを備えた病院。1993年の医療法改正で創設された。

4 中小病院や診療所からの紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用などを通じて、地域医療の確保を図る病院。1997年の医療法改正で創設された。

2|紹介状なしで受診した場合、5,000円追加徴収する大病院の対象拡大

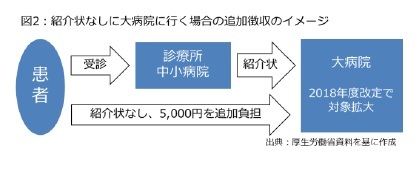

2|紹介状なしで受診した場合、5,000円追加徴収する大病院の対象拡大これは患者が中小病院や診療所の紹介状をもらわず、大病院で外来を受診した場合、5,000円を窓口で負担するルールであり、2016年度報酬改定で導入された。当初の対象は「特定機能病院及び許可病床500床以上の地域医療支援病院」であり、これらを「大病院」と見なすことで、救急のケースを除くと、図2の通りに紹介状なしでダイレクトに受診した場合、5,000円を追加で徴収することにしたわけである。

さらに2018年度改定では、「大病院」の対象拡大が争点となり、健康保険組合連合会(以下は健保連)が「特定機能病院及び許可病床200床以上の地域医療支援病院」とするよう主張したが、最終的に「特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院」で決着した。この結果、対象は約260カ所から約410病院に増えると見られている5。

5 2018年4月12日『朝日新聞』。

次に、かかりつけ医機能に関する加算措置である。具体的には、(a)かかりつけ医機能を持つ医療機関を対象に、専門医療機関に受診する判断を含め、初診の診療機能を評価する「機能強化加算」(80点、1点は10円)の創設、(b)慢性疾患の患者に対応する「地域包括診療科」「認知症地域包括診療科」の拡充と加算の増額・要件緩和、(c)在宅医療を中心に提供する「在宅療養支援診療所」以外の診療所が訪問診療を実施した場合の加算創設、(d)かかりつけ医と認知症ケアをサポートする医師の連携を支援するための指導料の創設――などが盛り込まれており、こうした制度改正について、厚生労働省幹部は「地域にコミットして診療を行っているかかりつけ医の活動が、(注:報酬で)十分に評価しきれていないのではないか、という思いがあります」と説明している6。

いずれも患者の生活を支える身近な医療であり、患者にとっての「医療の入口」となる医師の行為を高く評価することで、こうした活動に多くの医師が関わることを期待している。

6 2018年3月18日『m3.com』における厚生労働省保険局の迫井正深医療課長に対するインタビュー記事。

では、こうした制度改正はトータルとして何を目指しているのだろうか。まず、患者の受療行動を変えることである。具体的には、いきなり大病院に行くのではなく、身近な中小病院や診療所の医師にかかった後、もし高度な検査や手術が必要な時には大病院を紹介してもらう方法に変えようとしている。これは門番にちなんで一般的に「ゲートキーパー機能」と呼ばれている。

さらに、ダイレクトに大病院に行かせないように患者の受療行動を変えるととともに、「医療の入口」を担うかかりつけ医の機能を強化することで、医療機関の機能分化、役割分担を促すことも期待している。

こうした制度改正は2013年8月の社会保障制度改革国民会議(以下は国民会議)報告書に方向性が示されていた。具体的には、「ともすれば『いつでも、好きなところで』と極めて広く解釈されることもあったフリーアクセスを(略)『必要な時に必要な医療にアクセスできる』という意味に理解していく必要がある」とし、「緩やかなゲートキーパー機能を備えたかかりつけ医の普及は必須」と指摘しており、この延長線で今回の報酬改定が決まったと言える。

さらに、上記の制度改正は一層、強化される可能性がある。その一例として、2016年12月に決定された政府の「経済・財政再生計画改革工程表(改定版)」(以下は工程表)では「かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を含め、かかりつけ医の普及を進める方策や外来時の定額負担の在り方について検討」としている。2018年度改定では中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関、以下は中医協)で否定的な意見が多かった7こともあり、「大病院」の対象拡大にとどまったが、次期改定となる2020年度以降を見据えると、「緩やかなゲートキーパー機能」の在り方については、もう少し深堀する必要がある。

特に、ゲートキーパー機能を説明する際、わざわざ「緩やかな」という形容詞を用いている点が注目される。それは登録制度を採用せずにゲートキーパーの機能を緩やかに導入しようとしていることに起因しており、国際機関の指摘や他国の制度と比べると、「緩やかな」の意味と曖昧さ、論点が一層、浮き彫りになる。

7 2017年2月22日『CB News』。

(2018年05月02日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018年度診療報酬改定を読み解く(下)-外来機能の分化、かかりつけ医機能の充実を巡る論点と課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018年度診療報酬改定を読み解く(下)-外来機能の分化、かかりつけ医機能の充実を巡る論点と課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!