- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 世界貿易が直面するリスク-保護主義よりも労働市場の再構築を

2018年04月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――関税率引き上げの悪影響、保護主義は最良の選択肢ではない

トランプ大統領は、貿易赤字をグローバル化の悪影響が顕在化した領域であると捉え、関税率の引き上げによって対処しようとしている。保護主義は、自国の産業や雇用を守るために採られる政策であるが、この政策は経済成長や雇用確保に対する最良の手段と言えるのだろうか。保護主義的な政策が実施された場合の影響を考察する。

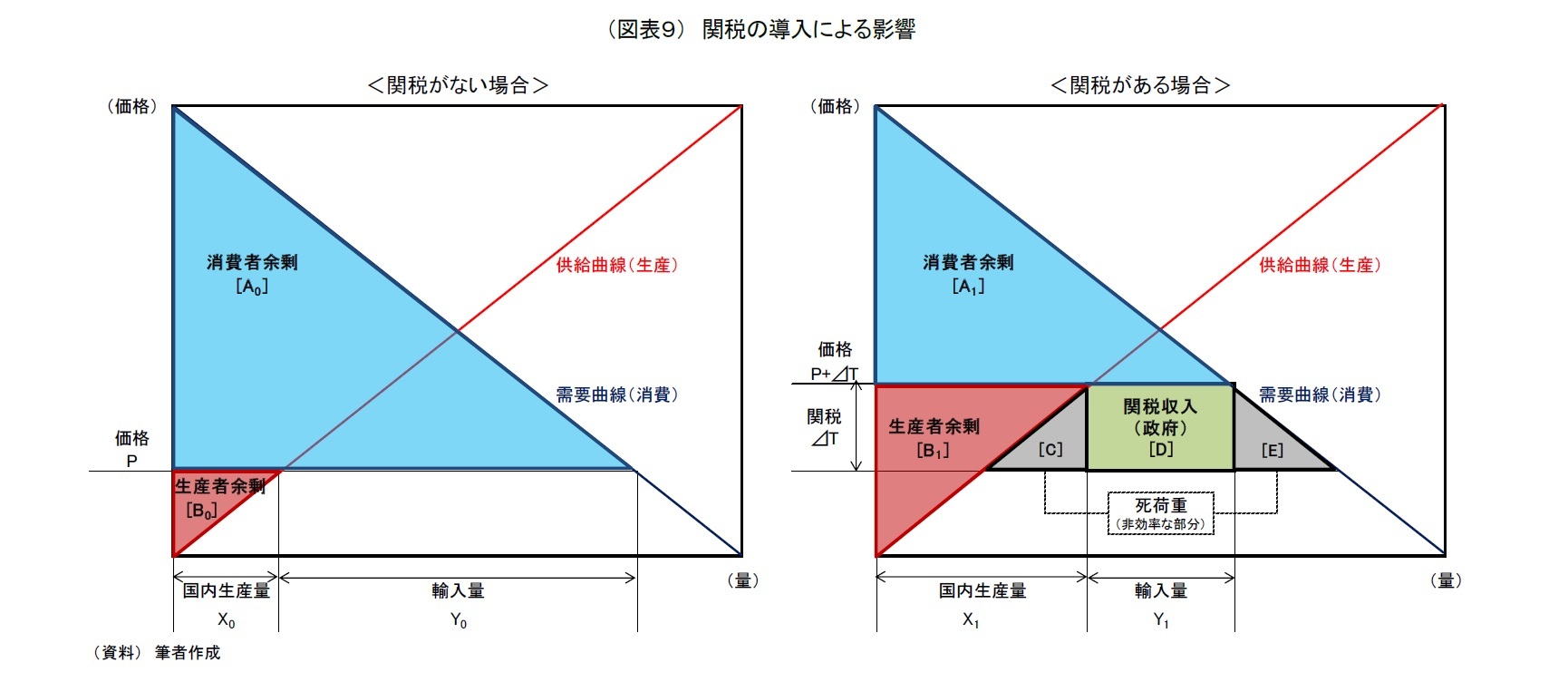

次ページの図表9は、需要曲線と供給曲線を重ねたものである。需要曲線は、ある価格において購入希望者がどれだけいるのかを示したものであり、図表上は右下がりの直線で表される。供給曲線は、生産者がある価格のもとで販売する商品数量を示したものであり、図表上は右上がりの直線で表される。直感的には、価格の低下によって購入希望者が増加し、価格の上昇によって生産量は増えると思えば理解しやすい。このとき、消費者と生産者がそれぞれ得る満足を消費者余剰(図中、青色の領域[A])と生産者余剰(図中、赤色の領域[B])と呼ぶ。消費者余剰は、実際に商品を購入できた消費者が、それぞれ購入しても良いと思える価格から実際の価格(図中、価格PまたはP+⊿T)を差し引いた差額の合計であり、国内消費者全体が得られる利益と捉えることができる。生産者余剰は、販売収入から生産コストを差し引いた利益と簡易的には理解され、国内生産者が得る利益と捉えることができる。なお、消費者余剰と生産者余剰の合計は総余剰と呼ばれ、社会全体の効率性や利益の大きさを示している。

図表9の左側の図は、関税が導入される以前(関税率が引き上げられる以前)の状況を示したものだ。このとき、価格は国際競争によって低く抑えられており、価格Pで取引が行われる。供給側では、国内で採算の取れる[X0]までしか国内生産されず、残りの需要[Y0]に対応する部分は輸入によってまかなわれる。次に、関税が導入された場合の変化を右図にて確認する。関税⊿Tが導入されて価格がP+⊿Tに上昇すると、購入希望者は [X0+Y0]から[X1+Y1]に減少する。供給側では、採算ラインの上昇によって国内生産が[X0]から [X1]まで増加し、関税でコスト増となる輸入は反対に[Y0]から [Y1]まで減少する。このとき消費者利益である消費者余剰は[A0]から [A1]まで減少し、生産者利益である生産者余剰は [B0] から[B1]まで増加する。また、社会全体の効率性を示す総余剰は、関税導入前の[A0+B0]から [A1+B1]に変化し、[C+D+E]だけ減少する。この減少部分の面積は死荷重と呼ばれ、関税を導入した際の市場の効率性の低下や国全体の利益の減少を示す。なお、[D]で示される面積は、輸入量[Y1]と関税⊿Tの積で計算される国の関税収入である。総余剰が国全体の利益であることから、関税収入 [D]は総余剰に含めることができるため、最終的な死荷重は[C+E]となる。

以上から、関税率の引き上げは、富の配分を国内消費者から国内生産者に移し、社会全体の利益を減少させる政策であることが分かる。つまり、関税率の引き上げは、グローバル化による恩恵の格差を縮小させる効果と、国全体の利益を減少させる効果のトレードオフの関係を有するのである。

次ページの図表9は、需要曲線と供給曲線を重ねたものである。需要曲線は、ある価格において購入希望者がどれだけいるのかを示したものであり、図表上は右下がりの直線で表される。供給曲線は、生産者がある価格のもとで販売する商品数量を示したものであり、図表上は右上がりの直線で表される。直感的には、価格の低下によって購入希望者が増加し、価格の上昇によって生産量は増えると思えば理解しやすい。このとき、消費者と生産者がそれぞれ得る満足を消費者余剰(図中、青色の領域[A])と生産者余剰(図中、赤色の領域[B])と呼ぶ。消費者余剰は、実際に商品を購入できた消費者が、それぞれ購入しても良いと思える価格から実際の価格(図中、価格PまたはP+⊿T)を差し引いた差額の合計であり、国内消費者全体が得られる利益と捉えることができる。生産者余剰は、販売収入から生産コストを差し引いた利益と簡易的には理解され、国内生産者が得る利益と捉えることができる。なお、消費者余剰と生産者余剰の合計は総余剰と呼ばれ、社会全体の効率性や利益の大きさを示している。

図表9の左側の図は、関税が導入される以前(関税率が引き上げられる以前)の状況を示したものだ。このとき、価格は国際競争によって低く抑えられており、価格Pで取引が行われる。供給側では、国内で採算の取れる[X0]までしか国内生産されず、残りの需要[Y0]に対応する部分は輸入によってまかなわれる。次に、関税が導入された場合の変化を右図にて確認する。関税⊿Tが導入されて価格がP+⊿Tに上昇すると、購入希望者は [X0+Y0]から[X1+Y1]に減少する。供給側では、採算ラインの上昇によって国内生産が[X0]から [X1]まで増加し、関税でコスト増となる輸入は反対に[Y0]から [Y1]まで減少する。このとき消費者利益である消費者余剰は[A0]から [A1]まで減少し、生産者利益である生産者余剰は [B0] から[B1]まで増加する。また、社会全体の効率性を示す総余剰は、関税導入前の[A0+B0]から [A1+B1]に変化し、[C+D+E]だけ減少する。この減少部分の面積は死荷重と呼ばれ、関税を導入した際の市場の効率性の低下や国全体の利益の減少を示す。なお、[D]で示される面積は、輸入量[Y1]と関税⊿Tの積で計算される国の関税収入である。総余剰が国全体の利益であることから、関税収入 [D]は総余剰に含めることができるため、最終的な死荷重は[C+E]となる。

以上から、関税率の引き上げは、富の配分を国内消費者から国内生産者に移し、社会全体の利益を減少させる政策であることが分かる。つまり、関税率の引き上げは、グローバル化による恩恵の格差を縮小させる効果と、国全体の利益を減少させる効果のトレードオフの関係を有するのである。

関税率の引き上げは、雇用に関してもマイナスの影響を与えることが懸念される。取引コストの増加は、既にある国際的な生産体制の再構築を促す。しかし、生産設備の最適化は時間が掛かるため、短期的には物流に目詰まりを生じさせて経済を停滞させてしまう。経済の停滞は需要の減少から生産の調整につながり、やがて雇用の削減に波及する。長期的には、非効率な生産体制が維持されることとなり、産業の競争力が時間とともに低下して産業自体の衰退を招く。つまり、関税率の引き上げは、短期的にも長期的にも雇用に対してマイナスの影響を及ぼしかねないのである。

4――労働市場の再構築を、必要なのは人材育成

前述の通り、関税率の引き上げは、経済成長や雇用確保に寄与しない。しかし、米国の世論調査の結果が示すように、グローバル化の恩恵を得られなかった人々を放置すべきでないとする、トランプ大統領への支持も依然根強い。アゼベドWTO事務局長も、仕事を失った人々を無視することはできず、国内レベルで労働者への支援や訓練等、広範囲にわたる政策ミックスによる対処が必要であると指摘している。

昨今はグローバル化以外にも、技術革新を要因として産業構造や仕事内容が変化してしまう時代である。各国政府は、安易に保護主義に陥ることなく、労働者が新たな産業に適応するように教育面の支援を強化すべきである。日本国内においては、幼児教育や高等教育の無償化、生涯を通じた学び直し(リカレント教育)など、人材育成を強化しようとする動きがある。私たちはこの動きを加速させ、時代に合わせた働き方を身につける機会を増やし、変化に取り残される人が出ないような仕組み作りをしていく必要があるだろう。

昨今はグローバル化以外にも、技術革新を要因として産業構造や仕事内容が変化してしまう時代である。各国政府は、安易に保護主義に陥ることなく、労働者が新たな産業に適応するように教育面の支援を強化すべきである。日本国内においては、幼児教育や高等教育の無償化、生涯を通じた学び直し(リカレント教育)など、人材育成を強化しようとする動きがある。私たちはこの動きを加速させ、時代に合わせた働き方を身につける機会を増やし、変化に取り残される人が出ないような仕組み作りをしていく必要があるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年04月20日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1790

経歴

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【世界貿易が直面するリスク-保護主義よりも労働市場の再構築を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

世界貿易が直面するリスク-保護主義よりも労働市場の再構築をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!