- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~

2018年04月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(2)子どもの数がゼロ、一人の夫婦の割合が増加

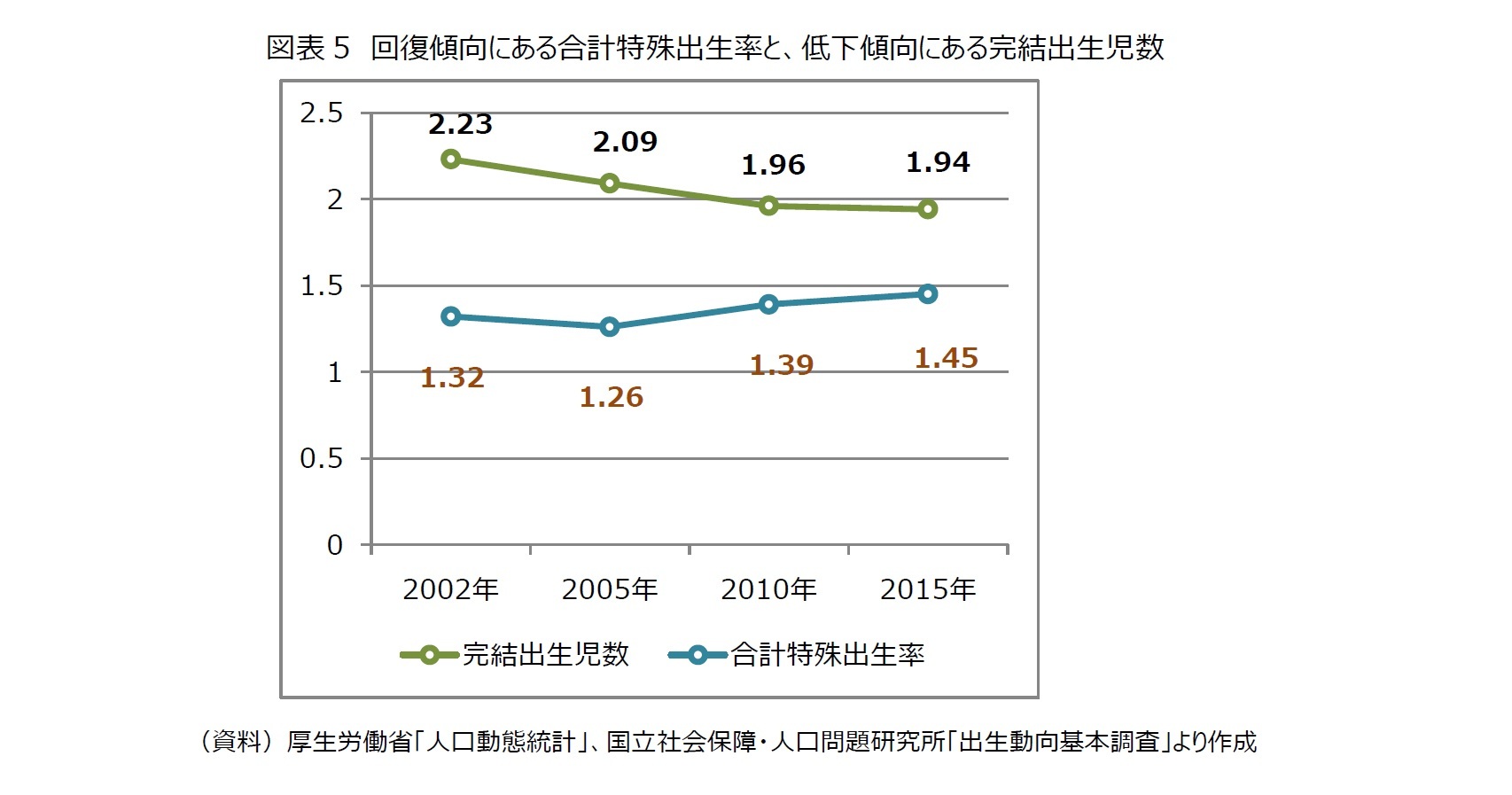

実際に、夫婦が持つ子どもの数は近年、低下している。出生に関する統計のうち、合計特殊出生率と完結出生児数に着目したい。合計特殊出生率は、未婚者を含めて15~49歳女性の出生率を合計したものであり、完結出生児数は、結婚期間が15~19年経過した夫婦が実際に持った子どもの平均人数を表すものである。図表5は、その二つの数値について近年の推移をグラフに示したものである。合計特殊出生率(青色の折れ線グラフ)は2005年に1.26で底を打って以降、様々な子育て支援策によって近年、回復傾向にある。これに比べて、完結出生児数(緑色の折れ線グラフ)は2002年には2を上回っていたが、その後少しずつ低下している。2002年までは平均すると夫婦は二人以上の子どもを持っていたが、直近の2015年では二人を割っている。

実際に、夫婦が持つ子どもの数は近年、低下している。出生に関する統計のうち、合計特殊出生率と完結出生児数に着目したい。合計特殊出生率は、未婚者を含めて15~49歳女性の出生率を合計したものであり、完結出生児数は、結婚期間が15~19年経過した夫婦が実際に持った子どもの平均人数を表すものである。図表5は、その二つの数値について近年の推移をグラフに示したものである。合計特殊出生率(青色の折れ線グラフ)は2005年に1.26で底を打って以降、様々な子育て支援策によって近年、回復傾向にある。これに比べて、完結出生児数(緑色の折れ線グラフ)は2002年には2を上回っていたが、その後少しずつ低下している。2002年までは平均すると夫婦は二人以上の子どもを持っていたが、直近の2015年では二人を割っている。

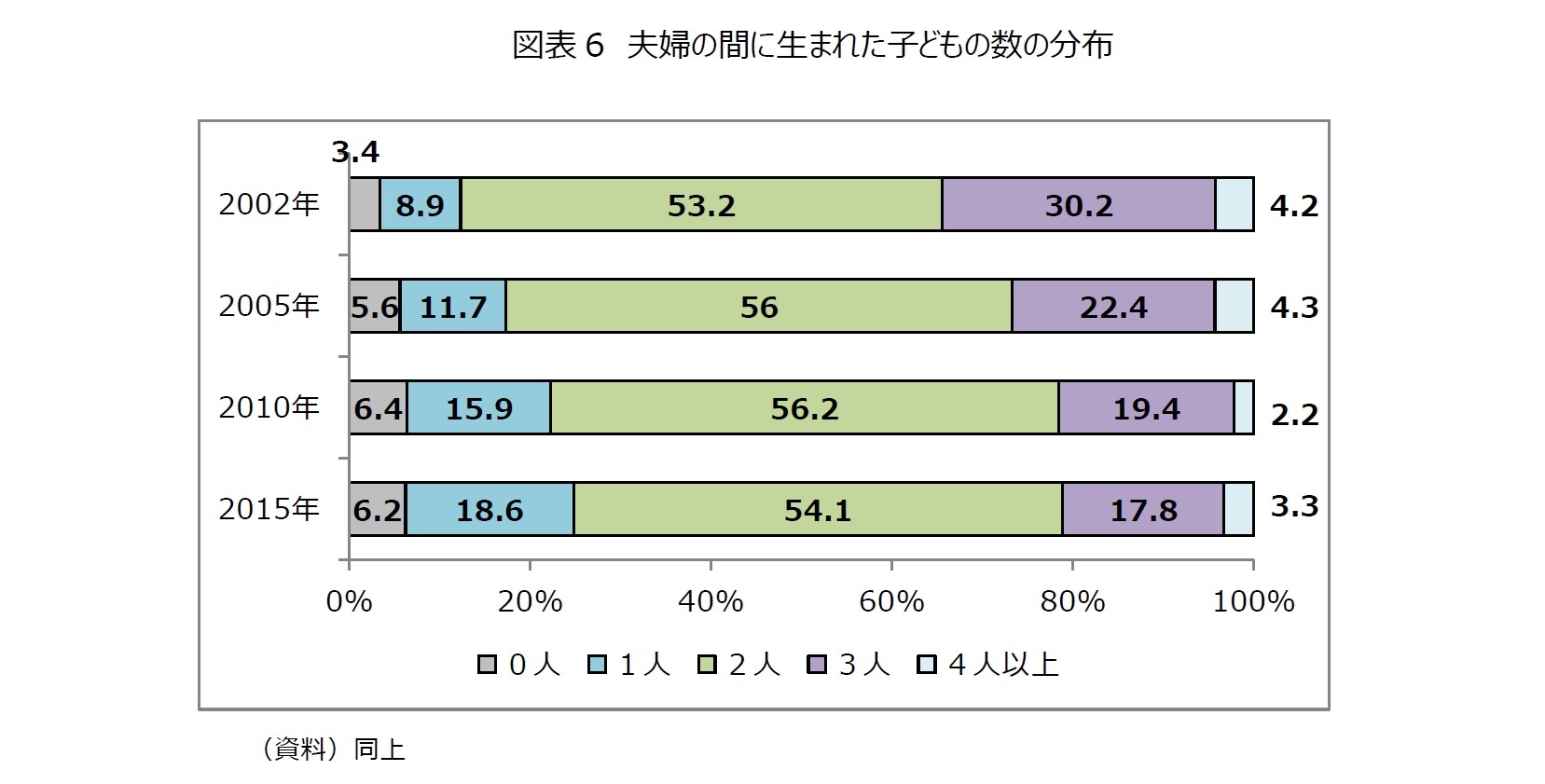

その要因は、子どもの数がゼロや一人という夫婦の増加である。同調査によると、夫婦が持つ子どもの数で一番多いのは現在でも二人だが、過去13年で分布が変化している。2002年には、子どもの人数がゼロと一人を足した割合は12.3%だったが、わずか13年で2倍の24.8%となった(図表6)。これは、晩婚化や晩産化などの影響が大きいと考えられるが、上記の図表1と図表3でみたように、仕事と家庭を両立する妻の負担増加とも整合している。

3|男性の仕事と家庭の両立の状況

(1)低迷する育児休業取得率

働く男性の家事・育児への参加度合いをみる指標の一つが、育児休業取得率である。厚生労働省の雇用均等基本調査によると、2016年度は男性の育休取得率は3.16%だった。過去最高ではあるものの、低水準が続いている。それでは、育休を取得したい男性が少ないのだろうか。

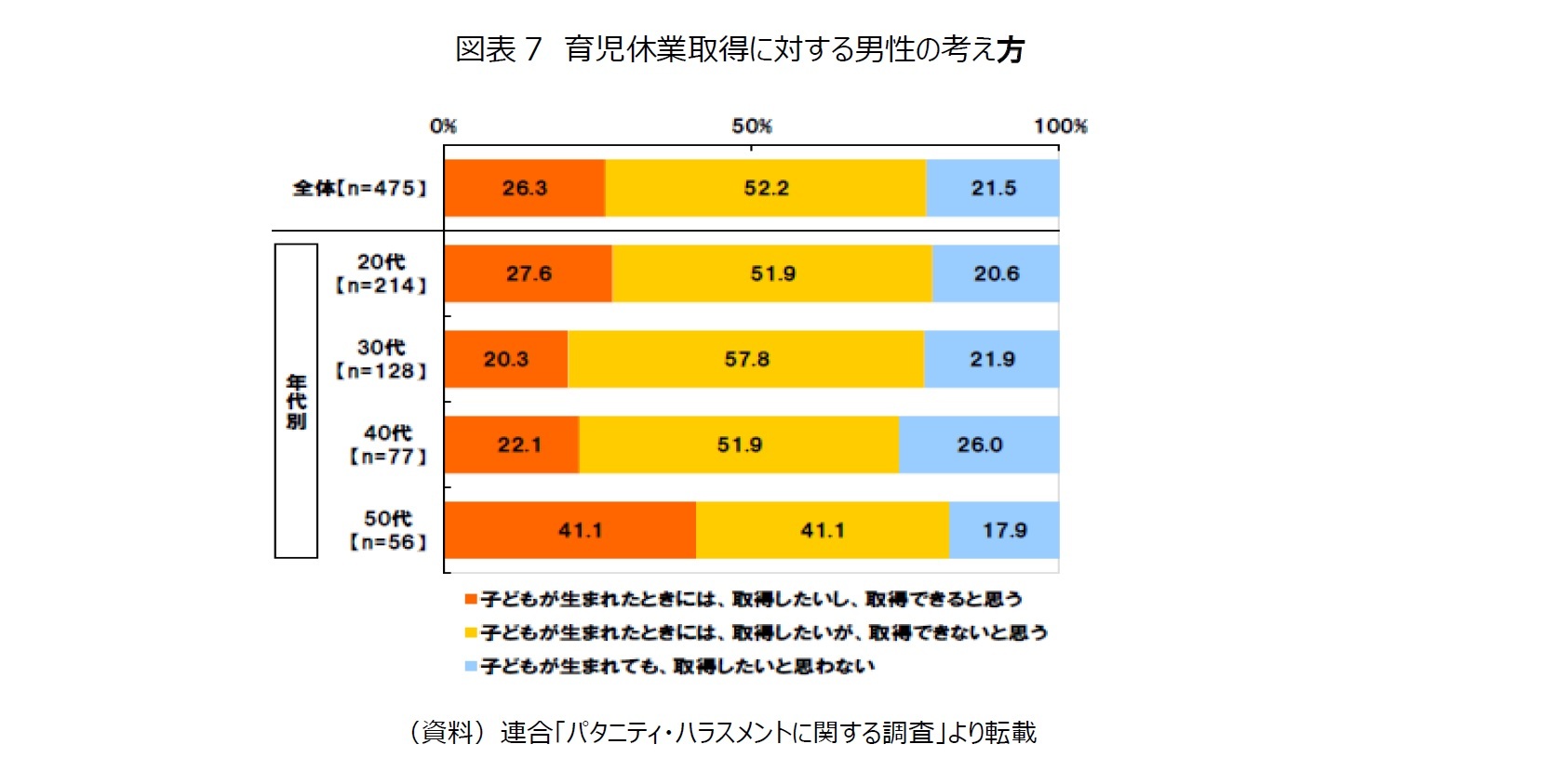

連合が2013年、20~50歳代の男性1,000人を対象に行った携帯電話でのインターネット調査(共働き家庭も専業主婦家庭も含む)によると、調査時点で子どもがいない男性のうち、子どもができたときに育休を「取得したいし、取得できると思う」と回答した男性は26.3%で、全体の4分の1にとどまった(図表7)。しかし、「取得したいが、取得できないと思う」が52.2%おり、両方を合わせると、育休取得の意欲を持っている男性は合わせて約8割に上った。特に20歳代でその割合が高かった。しかし実際には、多くの男性が取得を諦めていることになる。

(1)低迷する育児休業取得率

働く男性の家事・育児への参加度合いをみる指標の一つが、育児休業取得率である。厚生労働省の雇用均等基本調査によると、2016年度は男性の育休取得率は3.16%だった。過去最高ではあるものの、低水準が続いている。それでは、育休を取得したい男性が少ないのだろうか。

連合が2013年、20~50歳代の男性1,000人を対象に行った携帯電話でのインターネット調査(共働き家庭も専業主婦家庭も含む)によると、調査時点で子どもがいない男性のうち、子どもができたときに育休を「取得したいし、取得できると思う」と回答した男性は26.3%で、全体の4分の1にとどまった(図表7)。しかし、「取得したいが、取得できないと思う」が52.2%おり、両方を合わせると、育休取得の意欲を持っている男性は合わせて約8割に上った。特に20歳代でその割合が高かった。しかし実際には、多くの男性が取得を諦めていることになる。

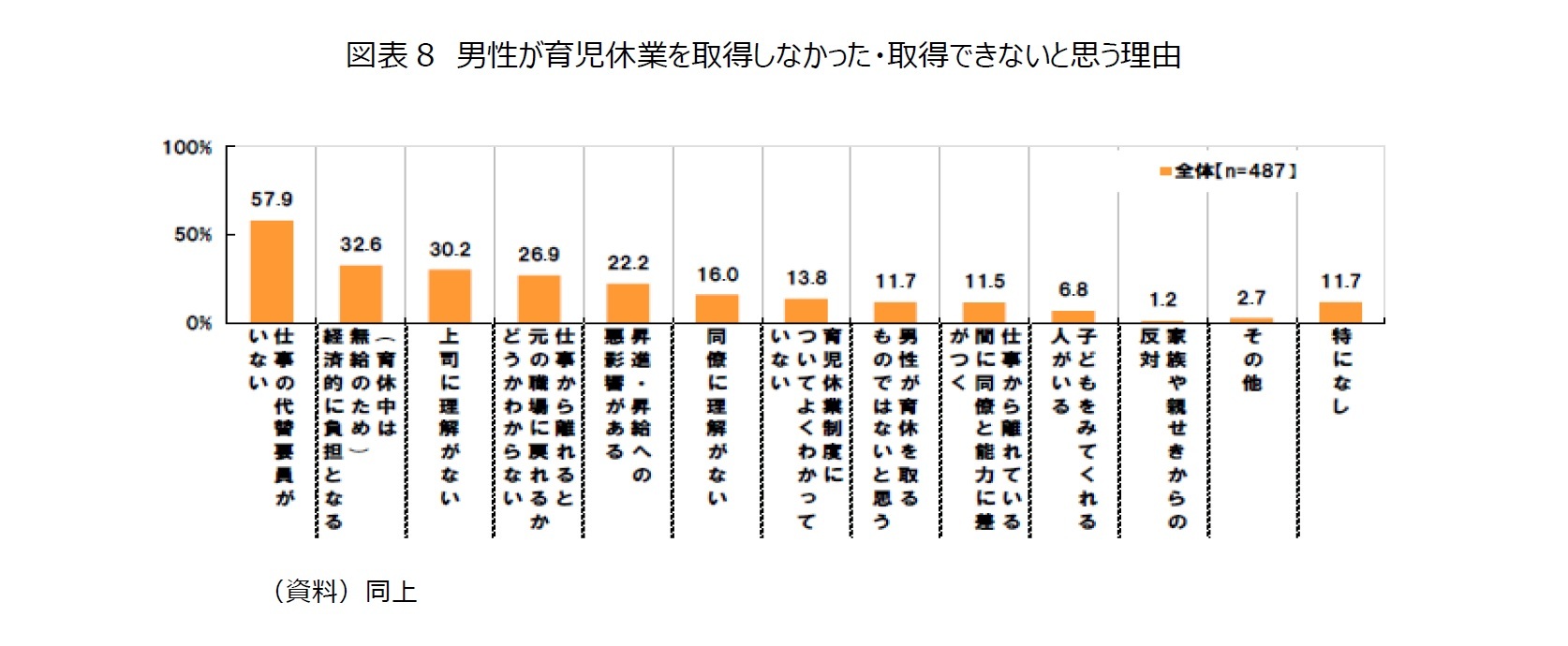

そこで、実際に育休取得の意欲はあるけど取得できなかった人や、できないと思う人に理由をきくと(複数回答)、トップは「仕事の代替要員がいない」(57.9%)で、仕事上の都合によるものだった(図表8)。2位は「経済的に負担となる」(32.6%)だった。育児休業給付金は、取得前賃金の最大67%だからである。育休期間中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されるため、実際の手取りは育休取得前の8割程度になるが、特に妻が専業主婦の家庭の場合、家計への影響は大きい。その他の理由は「上司に理解がない」(30.2%)、「元の職場に戻れるかどうかわからない」(26.9%)、「昇進・昇給への悪影響がある」(22.2%)、「同僚に理解がない」(16%)など、職場の風土・意識やキャリアアップに対する不安が上位を占めた。また、「男性が育休を取るものではない」も11.7%あり、本人の性別役割意識にも原因があった。

さらに、育休を申請したり、取得したりした際に、上司らから嫌がらせを受ける「パタニティ・ハラスメント」を経験した男性が、全体の11.6%いた。具体的には、「制度利用を申請したら、上司に『育児は母親の役割』『育休をとればキャリアに傷がつく』と言われた」などである。育児・介護休業法では、男女にかかわらず、育休を申請したり、取得したりすることによる事業主の不利益取り扱いを禁止しているが、男性も対象となることについて理解が広がっておらず、職場でも性別役割意識が根強いことが分かる。2017年からは法改正により企業にハラスメント防止措置が義務付けられ、上司だけでなく、同僚による不適切な発言もハラスメントになり得ることが指針に明記されており、今後は改善が期待される。

(2)長時間労働が背景に

子育てはもちろん、生後だけではない。一時的に育休を取得するだけではなく、その後も十数年にわたって育児と教育を継続していくためには、仕事と家庭を両立できることが前提となる。そのために、最も重要なのは本人の意識改革であるが、そこでネックとなるのが、長時間労働が多い職場環境である。

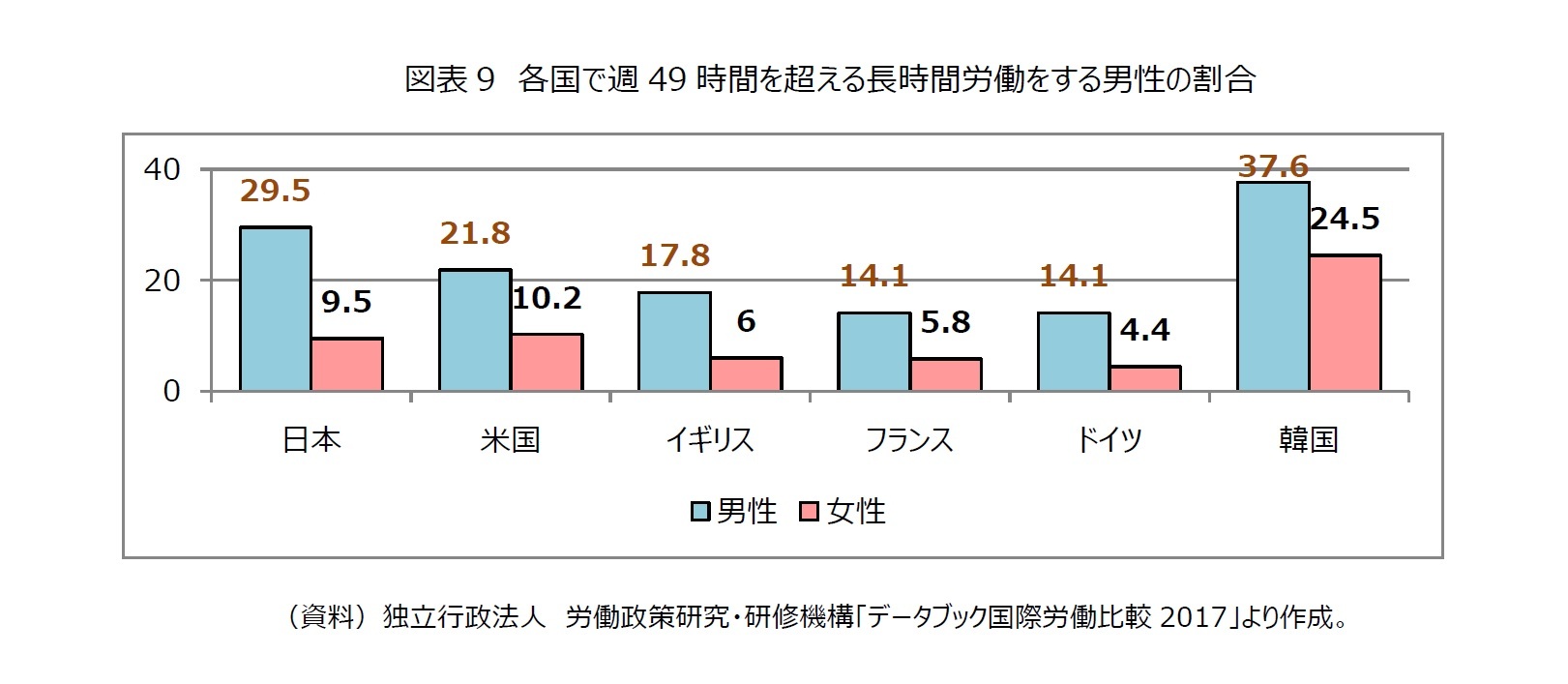

よく知られるように、国内では海外に比べて労働時間が長い。労働政策研究・研修機構によると、働く男性のうち、労働時間が週49時間以上に上る男性の割合は、日本では2015年時点で29.5%に上る。韓国の37.6%に比べると少ないが、その他の主要欧米諸国と比べてはるかに多い(図表9)。因みに女性は、男性ほどではないものの、欧米に比べると割合が多い。職場で長時間労働が常態化していると、子どもがいる労働者だけが、家庭の事情で早く帰宅したり、同僚に仕事の代替を依頼したりするのは難しい。まして、上記でみたように職場の上司や同僚の間に「家事、育児は女性の仕事」という意識があれば、申し出は余計難しくなる。これが、小さい子どもがいる夫の帰宅を遅くし、家庭で家事・育児を担うことができない背景にあると言える。

子育てはもちろん、生後だけではない。一時的に育休を取得するだけではなく、その後も十数年にわたって育児と教育を継続していくためには、仕事と家庭を両立できることが前提となる。そのために、最も重要なのは本人の意識改革であるが、そこでネックとなるのが、長時間労働が多い職場環境である。

よく知られるように、国内では海外に比べて労働時間が長い。労働政策研究・研修機構によると、働く男性のうち、労働時間が週49時間以上に上る男性の割合は、日本では2015年時点で29.5%に上る。韓国の37.6%に比べると少ないが、その他の主要欧米諸国と比べてはるかに多い(図表9)。因みに女性は、男性ほどではないものの、欧米に比べると割合が多い。職場で長時間労働が常態化していると、子どもがいる労働者だけが、家庭の事情で早く帰宅したり、同僚に仕事の代替を依頼したりするのは難しい。まして、上記でみたように職場の上司や同僚の間に「家事、育児は女性の仕事」という意識があれば、申し出は余計難しくなる。これが、小さい子どもがいる夫の帰宅を遅くし、家庭で家事・育児を担うことができない背景にあると言える。

(2018年04月17日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!