- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- シルバー民主主義と若者世代~超高齢社会における1人1票の限界~

2018年03月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――シルバー民主主義の台頭で埋没する現役/若者世代

2|選挙権年齢の18歳に引き下げによる影響は限定的

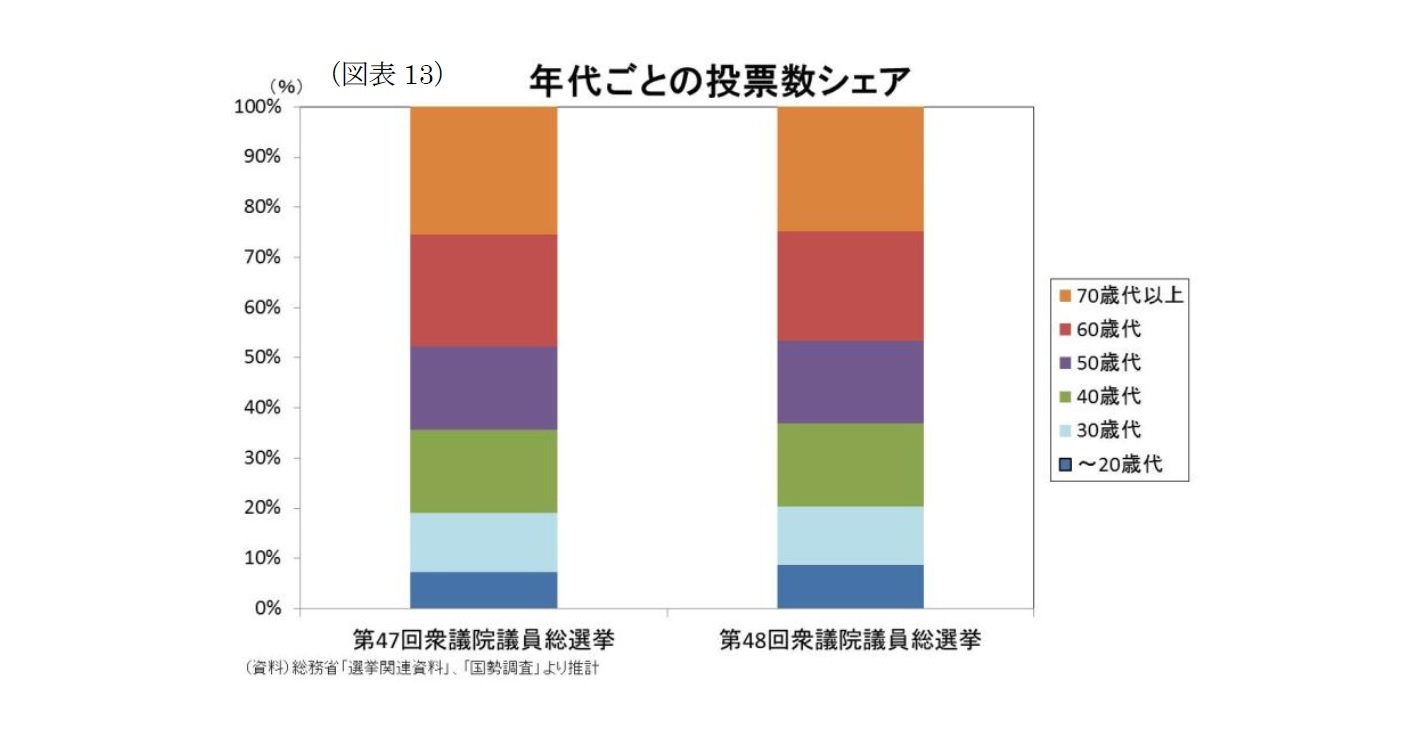

平成27年6月17日、選挙権年齢を18歳以上に引き下げることなどの内容の「公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立した。選挙権年齢が引き下げられたのは実に70年ぶりとなる。若者の有権者の数を増やすことで、政治的プレゼンスを高めようとしたのだ。しかし、その効果は限定的であった。(図表13)は選挙権年齢が20歳以上で行われた最後の衆院選である2014年の第47回衆議院議員総選挙と、18歳以上に引き下げられて初めて行われた2017年の第48回衆議院議員総選挙の年代別投票数シェアを推計したものだ。選挙年齢を18歳に引き下げても20歳代以下の投票数シェアは1%程度の上昇に留まり、60歳代以上の高齢者の投票数シェアは依然として高いままである。仮に選挙権の年齢引き下げにより、20歳代以下の層と、70歳代以上の層の投票数のシェアを同じにするためには、選挙権の年齢を5歳程度まで引き下げなければならず、現実性に乏しい。

平成27年6月17日、選挙権年齢を18歳以上に引き下げることなどの内容の「公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立した。選挙権年齢が引き下げられたのは実に70年ぶりとなる。若者の有権者の数を増やすことで、政治的プレゼンスを高めようとしたのだ。しかし、その効果は限定的であった。(図表13)は選挙権年齢が20歳以上で行われた最後の衆院選である2014年の第47回衆議院議員総選挙と、18歳以上に引き下げられて初めて行われた2017年の第48回衆議院議員総選挙の年代別投票数シェアを推計したものだ。選挙年齢を18歳に引き下げても20歳代以下の投票数シェアは1%程度の上昇に留まり、60歳代以上の高齢者の投票数シェアは依然として高いままである。仮に選挙権の年齢引き下げにより、20歳代以下の層と、70歳代以上の層の投票数のシェアを同じにするためには、選挙権の年齢を5歳程度まで引き下げなければならず、現実性に乏しい。

6――シルバー民主主義解決に向けて

1|高齢者と若者の投票率の差の縮小

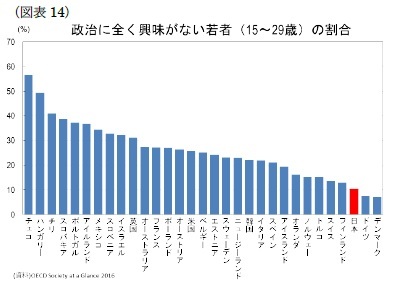

1|高齢者と若者の投票率の差の縮小シルバー民主主義解決に向けてまず考えなければならないのは、高齢者と若者の投票率の差をなくすことだ。(図表4)で確認したように、日本は国際的に見ても高齢者と若者の投票率の差が大きく、高齢者の政治的プレゼンス拡大に拍車をかけている。しかし、諸外国と比較し日本の若者は政治に無関心なわけではない(図表14)。また、明るい選挙推進協会「若い有権者の意識調査(第3回)」によると、20代の政治関心度8は1988年の47.8%から、09年には60.0%へと上昇している。1票の影響力が小さいと感じている若者が増えるにつれて、政治家の間でも若者の票を獲得しようとする意欲的な動きが出ている。高齢者だけに偏らない全世代型の社会保障制度の検討などはその一例だ。若者の政治的な関心の高まりを背景に、世代間の投票率格差是正を可能とする新たな枠組みを検討する機運がますます高まっている。

8 政治に非常に「関心がある」、「ある程度関心がある」の合計

1.インターネット投票制の導入

高齢者と若者の投票率の差を埋めるためには、若者の投票率を上げることが必要だ。日本労働組合総連合会「若者の関心と政治や選挙に対する意識に関する調査」では、若者に対して、選挙がどのように変わったら投票しようと思う気持ちが強くなるかという問い9で「インターネットで投票できたら」という回答が54.6%で、2位の回答の2倍以上となっている。また、明るい選挙推進協会(2015)では、投票に行かなかった人にどういう状況だったら投票に行こうと思いますかという問いに対し、2,30歳代は「駅やショッピングセンター・コンビニなどでも投票できたら」という回答が1番多かった。これら2つの調査から、有権者のコスト(投票所に足を運ぶための時間、労力、交通費など)が少ない投票制度があれば、若者の投票率は上がると考えられる。

特に、「インターネットによる投票」は、自宅での投票を可能とするという意味で全世代を通じて利便性の高い投票手段であるが、とりわけライフスタイルと親和性が高い若者の投票率引き上げに有効であろう。これまで適当な投票先がないことを理由に投票所に足を運ばなかった有権者も、インターネット投票であれば白紙投票ができる。いつでも適当な候補者や政党が現れれば投票するという姿勢を見せることで、政治家はその層を意識せざるを得なくなる。また、電子投票は人件費などのコスト削減や、開票の集計ミス、開票時間の短縮などの効果も期待できる。セキュリティーなどの技術的な問題や、不正・匿名性に関する問題など克服すべき課題は残るが、上記に述べたメリットを考えた場合、導入を諦めるのはもったいない。例えば、分散型と不可逆性によって強いセキュリティーを持つブロックチェーンなどの新たな技術の導入も積極的に検討されるべきだと考える。

9 複数回答

高齢者と若者の投票率の差を埋めるためには、若者の投票率を上げることが必要だ。日本労働組合総連合会「若者の関心と政治や選挙に対する意識に関する調査」では、若者に対して、選挙がどのように変わったら投票しようと思う気持ちが強くなるかという問い9で「インターネットで投票できたら」という回答が54.6%で、2位の回答の2倍以上となっている。また、明るい選挙推進協会(2015)では、投票に行かなかった人にどういう状況だったら投票に行こうと思いますかという問いに対し、2,30歳代は「駅やショッピングセンター・コンビニなどでも投票できたら」という回答が1番多かった。これら2つの調査から、有権者のコスト(投票所に足を運ぶための時間、労力、交通費など)が少ない投票制度があれば、若者の投票率は上がると考えられる。

特に、「インターネットによる投票」は、自宅での投票を可能とするという意味で全世代を通じて利便性の高い投票手段であるが、とりわけライフスタイルと親和性が高い若者の投票率引き上げに有効であろう。これまで適当な投票先がないことを理由に投票所に足を運ばなかった有権者も、インターネット投票であれば白紙投票ができる。いつでも適当な候補者や政党が現れれば投票するという姿勢を見せることで、政治家はその層を意識せざるを得なくなる。また、電子投票は人件費などのコスト削減や、開票の集計ミス、開票時間の短縮などの効果も期待できる。セキュリティーなどの技術的な問題や、不正・匿名性に関する問題など克服すべき課題は残るが、上記に述べたメリットを考えた場合、導入を諦めるのはもったいない。例えば、分散型と不可逆性によって強いセキュリティーを持つブロックチェーンなどの新たな技術の導入も積極的に検討されるべきだと考える。

9 複数回答

2.義務投票制の導入

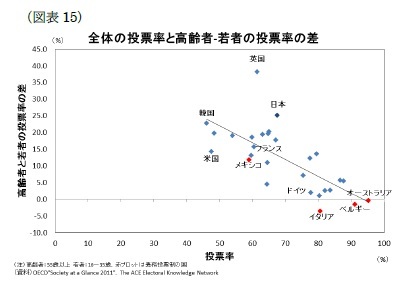

2.義務投票制の導入高齢者も含めた全体の投票率を上げることでも、高齢者と若者の投票率の差を小さくすることが出来る。海外を見ても、投票率が高くなるにつれ、高齢者と若者の投票率の差は小さくなっている(図表15)。しかし、有権者全体で50%程度、若者にいたっては40%を下回る投票率10を一気に上げることは難しい。そこで、義務投票制の導入を検討すべきだと考える。図表の赤色でプロットされている義務投票制のイタリア、ベルギー、オーストラリアは高齢者よりも若者の投票率が高くなっている。義務投票に違反した場合の対応はまちまちで、メキシコ、イタリアは実質的に罰則がない。一方で、ベルギー、オーストラリアの罰金などの罰則は、より投票率を上げる効果があるようだ。ただ、投票を義務化することによる有権者の負担も考えなければならない。義務投票制を導入する際は、より有権者がコストをかけずに投票できる、上記のインターネット投票などの整備を同時に行うことが必須であると考える。

10 第47回衆議院議員総選挙時の投票率

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年03月23日「基礎研レポート」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【シルバー民主主義と若者世代~超高齢社会における1人1票の限界~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

シルバー民主主義と若者世代~超高齢社会における1人1票の限界~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!